ターコイズ・サン② ── ハトホル=金星、ホルス=火星、火星と金星の独特な関係

ホルス=火星はハトホル=金星の体内に据えられている

第2回目は1981年から始まったデイヴィッド・タルボットとのコラボレーションを軸に話しが展開されます。

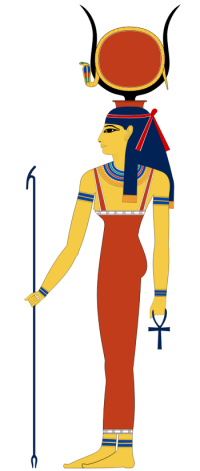

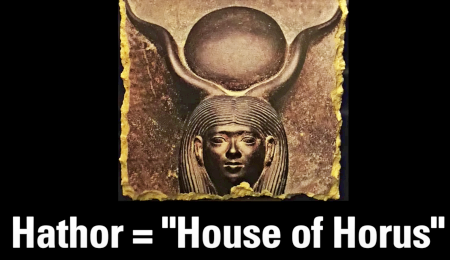

エジプトの女神ハトホルは、文字通り"ホルスの家"を意味し、"ホルスの目"として、金星に相違ないと確認されていること、ホルスは火星と同一であるとみなされていたこと、そのため、ホルス=火星はハトホルの子宮内に存在すると繰り返し記述されていることが語られています。しかし、このような見解は聞いたことがないかもしれません。なぜなら、主流の考古学者はその理由(原因)を説明できないからです。

[要旨]2024/04/21

“ターコイズ・サン"シリーズの第2作目。エヴ・コクラン著の近著『ターコイズ・サンのケース:創造の自然誌』に集約された、個人的関係と出来事の前日譚。

1980年代半ばの一連の共同執筆記事において、デイブ・タルボットとエヴは、金星の彗星のような歴史と、先史時代における土星・金星・火星の極の配置との関連性を示す証拠を提示した。これは、イマニュエル・ヴェリコフスキーが著書『衝突する宇宙』(1950年)で描いた紀元前1500年頃の出来事よりもはるか以前のことである。

彼らの研究の中心となる原則は、エジプトのピラミッドテキストに記述されているように、蛇のような姿で空を暴れ回り、世界を破壊の危機にさらすヴィーナスやホルスの目などの古代芸術に反映された神話の主要なモチーフを発見したことである。

比較神話学の権威であり、Thunderboltsのベテラン寄稿者でもあるエヴ・コクランは、『火星の変容』(1997年)、『ヴィーナスのさまざまな顔』(2001年)、『スターファッカー』(2006年)、『化石の神々と忘れられた世界』(2010年)、『ファエトン』(2017年)、そして『ターコイズ・サンのケース』(2024年)の著者でもある。

エヴ・コクラン:ターコイズ・サン ── 発見の前日譚

Ev Cochrane: Turquoise Sun – Prequel to Discovery

はじめに

ターコイズ・サン・シリーズの最初の動画を投稿して以来、私のもとに寄せられたフィードバックを踏まえ、デイヴィッド・タルボットと私が擁護する歴史の再構築について簡単に振り返ることが、さまざまな事柄を明確にし、その後の議論の土台を固めるのに役立つのではないかと考えました。

1970年代初頭、デイブは北半球の極地の天球における惑星の極軸配置について理論化し始めました。

私の知る限り、この考えは彼独自のものであり、それ以前には誰も考えつかなかったものです。1980年に出版された『土星神話』の中で、デイブは、土星とその独特な配置が比較的最近の先史時代に空を支配していたと主張し、この仮説を裏付ける多くの証拠を提示しました。

デイヴィッド・タルボット『土星神話』

その本の中でデイブは、問題の配置における他の惑星の役割については推測していませんでしたが、彼の著作や情報交換グループから、木星と火星にも重要な役割を割り当てていたことは明らかでした。例えば、火星は"世界山 World Mountain “の形成に関与していると彼は考えていました。

私は1981年にデイブの理論について初めて学び、その後すぐに彼と文通を始めました。私はかなり早い段階で、ホルスの目として概念化されるためには、金星は火星の後ろ、しかし土星の前に出現しなければならないという考えに達していました。

デイブは当初のシナリオでは金星と木星を土星の後ろに隠していましたが、最終的には私の提案の論理を理解し、私たちのコラボレーションが実現しました。

80年代半ばに『クロノス』誌に発表した一連の記事で、デイブと私は、金星の彗星のような変遷が、金星が極軸配置に関与していた時代までさかのぼるという証拠を提示しました。

すなわち、言い換えれば、ヴェリコフスキーが『衝突する宇宙』で論じた紀元前1500年頃の一連の出来事よりもはるか前の先史時代ことです。

ヴェリコフスキー『衝突する宇宙』

私たちは、金星を"ホルスの目"と同一視しました。後者は、蛇のような姿で空を暴れ回り、世界を破壊の危機にさらすと描写されています。

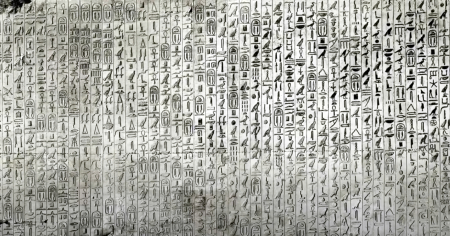

『土星神話』において、デイブは「エジプトのピラミッドテキスト」を注意深く読み解くことで、自身の主張を裏付けました。

ピラミッドテキストは、地球上で発見された宗教的テキストの最古の集合体であることに加え、使用されている象形文字が天体のイメージを驚くほど具体的な言葉で表現しているという、さらに好都合な点が挙げられます。

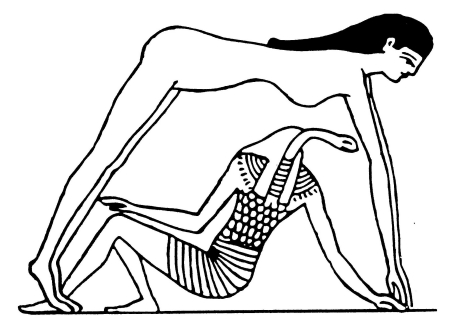

エジプトの女神ハトホル(古代エジプト語:ḥwt-ḥr、直訳すると "ホルスの家")の名前は、文字通り"ホルスの家“を意味します。

ハトホルは “ホルスの目"として、金星と同一視されています。

一方、ホルスは紀元前2千年紀の早い時期に、エジプトの天体観測家たちによって火星と同一視されていました。

ハトホルの名前には、金星がホルス=火星を宿して(収容して)いる、あるいは包含している(入っている)という天文学的な情報が概念化されています。

エジプトのテキストには、同じ天体の関係性を数多くの異なる観点から延々と繰り返し記述しているという強み(長所)があります。

そのため、ホルス=マルスはハトホルの子宮内に存在する(住む)と繰り返し記述されています。

ここでも、ホルス=マルスはハトホル=ヴィーナスの体内に据えられていると明確に概念化されています。

エジプト最後のマケドニア女王。子神に乳を与える牛の女神ハトホルに扮したクレオパトラ。エジプト、ベンデラ神殿の浮き彫り。

火星と金星

パルナッソス(アポロと9人の女神)」

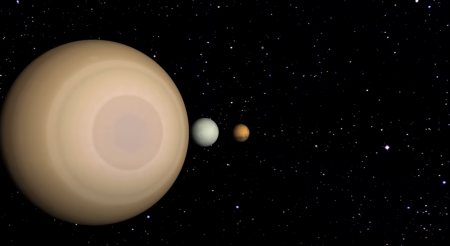

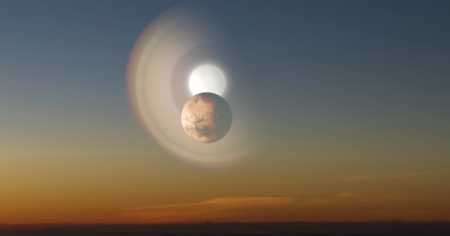

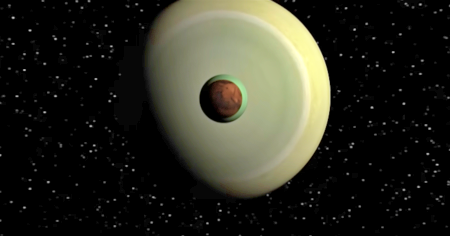

最初から私たちの主張の中心にあったのは、火星と金星の独特な関係が、古代の神話や宗教にコード化されたメッセージを理解する鍵となるという命題です。古代の情報源は、火星が地球と金星の間に位置し、より大きな天体の前で長期間固定されているかのように見えると、異口同音に語っています。

したがって、ハトホルが胸にホルスを抱いている古典的な描写や、ホルスがハトホルの目の瞳であると描写されていることを理解することができます。この特定の惑星の配置は、現在の太陽系の配置ではまったく不可能であり、火星が金星の前に現れることは決してなく、ましてや長期間にわたって現れることはありえないため、これは、私たちの再建の決定的な主張の構成要素となります。

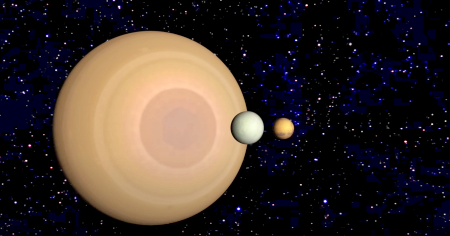

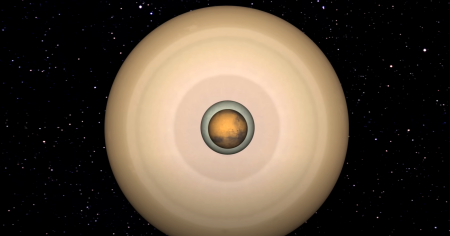

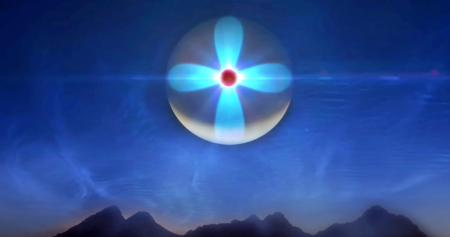

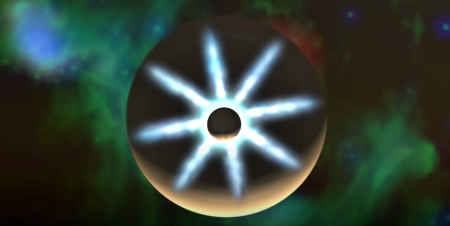

このシナリオを念頭に、私たちは世界屈指のコンピューターアニメーション会社に、土星、金星、火星の三つの惑星が重なり合った場合の様子をシミュレーションしてもらいました。その結果、以下の画像が得られました。

ここでは、土星が黄色い大きな球体、金星が緑色の球体、火星が最も内側の赤い球体です。

この特定の惑星の配置を指し示す証拠を要約するには多数のビデオが必要ですが、簡単に言ってしまえば、古代の証言がそれを要求しているからです。また、この画像は、世界中の岩絵に記録されている古典的な太陽の画像に非常に近いことがすぐにわかります。

私たちの研究方法の中心となる方法論は、神話の主要なモチーフは古代の芸術作品に反映されているに違いないというものです。この点における典型的な例は、金星をイナンナとして描いた最古の象形文字、いわゆる"ムーシュ moosh “※の記号です。

エジプトの象形文字と同様に、シュメールの最古の文字は、実際は象形文字だったことが知られていますが、この金星のイメージをどのように説明できるでしょうか?

答えは、極軸配置の変遷におけるある特定の段階における彗星のような金星を描いているというものです。

したがって、シュメールの資料に記述されているイナンナ=ヴィーナスの破壊的な経歴が、エジプトのホルスの"荒れ狂う目 raging eye “の記述とほとんど区別がつかないという事実は驚くにあたりません。

金星に関連するもう一つの初期のシンボルは、ロゼット(花形)でした。

ウルクのイナンナ神殿から採られた例がここに示されています。ロゼットの最も内側の核が赤色だったという事実は、どう解釈すべきでしょうか。

歴史の再構成によると、この赤い球体は火星であるに違いありません。この推論は、類似したイメージが世界中で発見されているという事実によって裏付けられています。

このことが、本稿の主題である『ターコイズ・サン』の核心に私たちを導きます。ホルスとしての火星は、創造の時に蓮の花の上の星として明確に描写されていました。

太陽神が創造の際開きかかった蓮華から出現する図

したがって、コフィン・テキストの一節では、天地が分離した際の騒然とした自然現象の中で、神の儀式的な就任の姿を現した様子が描かれています。これは、世界中の宇宙創世神話における極めて重要な転機です。

引用、

「大地は口を開き、ゲブ(地球の神であると信じられており、古代エジプトの創造神話の中心人物)は私のために顎を大きく開く。そして私は彼の蓮の華の上に卓越したホルスとして現れるだろう」

引用終わり。

星の神の叙事詩的な登場、蓮の上の蓮は、エジプトのテキストで繰り返し祝われていますが、常につかみどころのない表現で表現されています。

蓮華の上に座るホルスの化身としてのイウプトのレリーフ

アマルナ時代以降の賛歌では、ホルスの子供が次のように呼び起こされています。

『新王国時代のエジプトの太陽信仰』ヤン・アスマン

引用、

「おめでとう、子宮から出てきた男の子、蓮の花に乗って昇る子よ、光の国からやってきた美しい若者よ、その光で[二つの国]を照らしてくれ」

引用終わり。

蓮の花の上に座るホルスの子供は、エジプトの宗教的図像でも人気のテーマを表しています。

ネマレト王子のブレスレット。大英博物館。EA14595

エジプト学の権威であるエリク・ホルヌング Erik Hornung(ラトビア生まれのドイツのエジプト学者、バーゼル大学のエジプト学名誉教授)によると、

「蓮の花の上に座る太陽神は…… 創造の際に最初に形が現れたイメージである」

引用終わり。

『古代エジプトの歴史』エリク・ホルヌング

ジェームズ・アレン James Allen(古代エジプトの言語、文法、文学に焦点を当てた著名なエジプト学者)は、蓮にまつわる古代の伝統について、非常に似た評価を提示しています。

「太陽が昇る最初の場所のイメージのひとつ」

引用終わり。

ジェームズ・アレン著『エジプトの創世記』古代エジプトの天地創造の哲学

しかし、なぜ蓮の上に座る幼子を創造の典型的な象徴とすべきなのかについては、エジプト学者の間ではほとんど議論されておらず、納得のいく答えは得られていません。

蓮の花の上の幼子ホルスと、二人の女性神ワジェトとネクベト

すなわち、天国全体の中で太陽のすぐ近くに蓮のような構造物がある場所はどこなのかという問題はまったく無視(見て見ぬ振りを)されたのです。

蓮からの太陽神ラーの誕生

しかし、古代の芸術作品を手掛かりにすれば、明白な答えが浮かび上がります。蓮は、世界各地の象徴的なイメージの中で太陽と関連付けられている花びらに似ている形を指している可能性が高く、その多くは先史時代に生じたものです。

ここに描かれているシリアの印章を考えてみましょう。これは、四枚の花びらを持つ太陽のように見えます。

私たちの仮説は、コロンブスによるアメリカ大陸発見以前の中米において、同様の概念が明白であるという事実から、大きな裏付けを得ています。

マヤ語で"太陽"を意味する最も一般的な名称は"キン k’in"であり、その象形文字は四枚の花びらを持つ花を表しています。このようなイメージは、マヤ学者にとってはすっかり馴染み深いものです。

引用:

「マヤの図像では、[太陽]は伝統的に四枚の花弁を持つ花として表現されてきた」

引用終わり。

![マヤの図像では、[太陽]は伝統的に四枚の花弁を持つ花として表現されてきた](https://quietsphere.info/wp-content/uploads/128-5.png)

![マヤの図像では、[太陽]は伝統的に四枚の花弁を持つ花として表現されてきた」](https://quietsphere.info/wp-content/uploads/129-5.jpg)

四枚の花弁を持つ太陽というマヤの伝統は、切り離して考えると、本質的にちぐはぐで異質なものにしか見えません。太陽のすぐ近くに花のような形をしたものは見当たらないという私たちの経験とは、かけ離れているからです。しかし、古代中近東の円筒印章に描かれた四枚の花びらを持つ太陽に照らして考えると、それらは急に深い意味を持つようになります。

このような星座が空に現れた場合、四枚の花びらを持つ太陽の伝説が確実に結果として生じることになるだろうと疑う人がいるでしょうか?

しかし、私の知る限り、マヤ学者、エジプト学者、シュメール学者の誰一人として、問題となっている芸術作品や象形文字が、遠い過去のどこかの時点で太陽の視覚的な外観を忠実に反映している可能性を考慮した人はいません。

デイヴ・タルボット、レンス・ヴァン・デル・スルイス、エヴ・コクラン

デイブとの共同研究の初期を振り返ってみると、私たちが考えを練り上げ、次々と導き出された仮説がメソアメリカ、インド、中国の遠い文化圏で確認されたときの興奮を伝えるのは、とても不可能です。

私は、私たちの仕事上の関係を、ワトソンとクリック(DNAの分子構造の発見者ということになっている)、あるいはレノンとマッカートニーの関係に例えることがよくありました。私たちのパートナーシップは、互いに補完し合い、相乗効果を生み出すものでした。私たちのうちの一人がもう一人に、より深い洞察を繰り返し促すという関係でした。しかし、ひとつ途方もなく大きい問題がありました。私たちが再構築したヴィーナス像を天文学的な観点から説明する方法がまったく思いつきませんでした。ロゼット・ヴィーナスに描かれた花びらのような形を、どう説明すればよいのでしょうか?

イラク、バグダッド – 2002年頃:貝殻を象眼し、モザイクの目とイナンナのシンボルを施した黒い水差しに付けられたCUのロゼット。ウルク、紀元前3千年紀初頭

デイブがイーオンの記事で詳細に説明しているように、1996年にポートランドに長期滞在した際に、ウォル・ソーンヒルがその答えを導き出しました。

デイブ・タルボット、ウォル・ソーンヒル

引用

「ウォルが私に提示したものには、何よりもプラズマ放電の原理が含まれており、そのような放電が、放射状に光線を放つ"輝くヴィーナス Radiant Venus “の独特な描写を説明するものであることを、劇的な図解で示してくれました……

実験室の放電

ウォルは、仮説上の極軸配置における他の天体との電気的相互作用により、金星がそのような放電の焦点となっていると提案しました。

これは、私が “輝き"と呼んだ金星の光は、太陽からの物質の照明によるものではなく、放電自体の明るさによるものであることを意味します」

引用終わり。

同様に画期的だったのは、それぞれの惑星の形状に関する光学的な関わり合いでした。

金星と火星が空にバラの花のような形をした輝く星として見えるためには、両惑星が地球と共通の軸上に並んでいる必要があります。

デイブは、この理論の側面について、同じ記事の中で詳しく説明しています。

引用

「地球上の観察者が予想されるイメージを見るためには、ただひとつの視点(見晴らしの良い地点)が機能します。地球自体が軸上に位置しなければならず、まさに史実に基づく議論で主張された位置です。ここでも、このことの重要性を十分に理解するには、常識と起こりそうな出来事の初歩的な原理の両方を適用する意欲が必要です。

ひとつの極めて異常な点の一致だけでも十分に印象的ですが、複数の極めて異常な一致がひとつの再構成に収束すると、"偶然"の説明のありそうもないことが、急速に指数関数的に天文学的な規模にまで膨れ上がります。この原則を念頭に置くと、さらなる一致が考慮されなければなりません。実験室のバージョンと銀河規模のプラズマモデルの両方において、軸から渦巻状に広がるガスの組織化に加えて、軸に沿って物質が噴出する可能性があり、これはニュートン的宇宙モデルをあざ笑う(無効にする)ような現象です。

この回転軸に沿ったガスの流れは、25年にわたり土星説の根幹をなす要素となっています。

それが、古代の人々が"世界山 World Mountain “と呼ぶ極の柱 polar column の意味です」

引用終わり。

パリ、ルーブル美術館のナラム・シンの勝利の石碑

あのころはよかった、友よ、息をのむような発見と、科学の歴史の上でも稀に見るほどの友情に満ちた日々でした。

デイブ・タルボット、エヴ・コクラン

残念ながら、時は流れ、進み続けます。しかし、『土星神話』に端を発した知的革命は、今も、そしてこれからも、古代の天体観測者たちが私たちに伝えようとしていることに探究心を持つ人々が真剣に耳を傾ける限り続いていくでしょう。

真実は明らかになります。

──つづく

古代エジプトにおける太陽の象徴

Solar Imagery in Ancient Egypt

by Ev Cochrane

2024, The Case of the Turquoise Sun

古代エジプトにおける太陽の象徴

エヴ・コクラン著

2024年、ターコイズ・サンのケース

「エジプト人の自然に対する関心と、それによって生み出された認識や理論化のスタイルは、宗教的な志向性を持っていた。より正確に言えば、それは太陽神学だった。エジプトの"自然史"と宇宙論の実際の中心は太陽崇拝だった」(1)

「ホルスは王権の力だった。エジプト人にとって、これは他の神々に具現化されたものと同様に、自然の力だった。それはふたつの現象に現れていた。すなわち、自然界で最も強力な力である太陽と、人間社会で最も強力な力であるファラオである」(2)

「古代エジプト文化、特にその宗教や考え方を理解したいと望む人は、イメージの言語を学ばなければならない」(3)

偉大な神々は、歴史の夜明けの時代からすでに私たちと向き合っている。エジプトのホルスはその好例であり、彼の信仰は王朝以前の時代からすでに盛んだった。例えば、ナカダ I 期(紀元前4000年頃~3500年頃)の支配者たちは、エジプト統一以前から鷹の神を崇拝していた。(4)

ファラオ自身は神の地上における体現者であると考えられていた。この信仰体系は、第1王朝のエジプトの支配者が名乗った、いわゆるホルス名に反映されている(5)。しかし、ホルスがエジプト神の典型であると一般的に認められているとしても、その起源や本質についてはほとんど意見が一致していない(6)。彼が天空の力であったことは、すべての権威者が認めている。しかし、問題は、エジプトの宗教におけるホルスの多様な機能を最もよく説明する天体はどれかということである。

紀元前3千年紀のピラミッドテキストに記された最も初期の葬送の伝統から、プトレマイオス朝時代に建設されたエドフのホルス神殿の壁を飾る碑文に至るまで、ホルスは創造の時に現れた"太陽"として描写されている。死者の書の一節は、この点を代表している。この点について、死者の書の一節が代表的である。

「汝が天の地平線に姿を現すとき、汝への賛美歌は皆の口にあり、汝は母ハトホルに抱かれた太陽円盤の中で美しく若々しい。汝がどこにいてもいかに輝いているか、汝の心は永遠に喜んでいる…… 汝が天の地平線でいかに輝いているか。汝は二つの大地にターコイズを撒き散らした」(7)

ここで明白なのは、ホルス星

Horus-star の顕現は宇宙の壮大な"緑化"(mkfåt)によって特徴づけられたという考えである。これは、現在の経験的現実とは著しく矛盾している。同じ基本的なストーリーが、多くのテキストで繰り返し語られている。天地創造として記憶されている重大な自然現象の瞬間、ホルス星は美しい緑色を放った。

「天地創造の始めに、その種によって存在するすべてのものを生み出した美しい太陽、トルコ石(jtn nfr n mfkåt)から、その輝き(m jåmw.f)によって天と地を満たす強力なホルス」(8)

この原初の太陽は、ここでは"ターコイズ・サン"として明確に描写されている。実際、この賛美歌の解説でヤン・ザンディーが指摘しているように、ターコイズは太陽を構成する物質そのものであると考えられていた(9)。

太陽崇拝は新王国時代(紀元前1500年~1200年)に最も盛んになった。

「ターコイズに輝く汝に栄光あれ」(jnƒ ˙r.k wbnw m mfkt)という太陽賛歌がある(10)。このようなイメージは太陽賛歌ではごくありふれたもので、エジプト学者も経験則上の現実とは全く矛盾していると認めながらも、その点を容易に認める。ヨリス・ボルフハウツは次のように強調している。

「特定の賛美歌では、太陽が空にターコイズをまき散らすと歌われている」 (11)

このテーマにかなりの紙幅を割いたヤン・ザンディは次のように結論づけている。

「多くの文献から、"ターコイズ"は特に昇る太陽と関連している」 (12)

この太陽神の顕現に伴う緑化効果を、私たちはどのように理解すればよいのだろうか?(13)

エジプト学者は、この表現は単に馴染みのある日の出を比喩的に描写したものに過ぎないと言う。それに対し、私たちの立場は、問題の定型表現は比喩や詩的表現とはまったく関係がないというものである。むしろ、古代エジプト人が伝えているターコイズ・サンに関する記述は、典型的な日の出に付随する、それまでに経験したことも、またその後も経験することのないような、ターコイズ色の放射による新星のような爆発という、並外れた自然現象について、驚くほど正確で首尾一貫した描写を提供している。

エジプトの証言はメソアメリカやその他の文化圏でも驚くほど類似した証言が見られるため、このことが事実であることが分かっている(下記参照)。この主張が立証されれば、ターコイズ色の"太陽"について記述した古代の伝承は、研究者や調査者が常に探し求めているが、めったに見つからない決定的な証拠、すなわち、宇宙創世神話における原初の"太陽"は現在の太陽とは区別されるべきであるという説得力のある状況証拠であると言えるだろう。

蓮の上のホルス

さらに謎を深めるように、エジプトの神話では、天地創造の際にホルスが蓮の花の上に現れたと伝えられている。そのため、コフィン・テキストの一節では、天地が分離した際の激しい自然現象の中で、神が最初に姿を現した様子が描写されている。これは、世界中の宇宙創世神話における重要な局面である。

「大地が口を開き、ゲブが私のために顎を大きく開く。そして、私はペー Pe の地で卓越したホルスを蓮の花の上に現すだろう……」(14)

※ゲブは古代エジプトの宗教において、大地の神であり、世界の物理的な支えである。ゲブは、姉であるヌトとともに、ヘリオポリスのエンネアッド(九柱の神々)の第二世代を構成した。エジプト美術において、大地の描写としてゲブは、大気神シューの足元に横たわり、天空の女神ヌトが二人の上に弧を描いている姿で描かれることが多かった。ゲブは通常、特徴のない人間として描かれていたが、時には頭上に自身の名前の象形文字であるガチョウを戴く姿で表現された。彼は神々の中で三番目に神聖な支配者であり、人間のファラオたちは彼の子孫であると主張し、王位は"ゲブの玉座"と呼ばれていた。

※これらのペーとネケンの魂の図像は、アメンヘテプ三世王として特定されている。ネケンの魂は、ジャッカルの頭を持つ図像で表現されている。その対となるものは、エジプト・デルタの北部に位置するペ・デプ(ブトの二つの塚)の鷹の頭を持つ魂である。

ピラミッドテキストで最初に言及されている"ペとネケンの魂"は、古代エジプト王の先祖を指している。ネケン(ギリシャ語名:ヒエラコンポリス)は、エジプト王が後継者であると考えられていたホルス神を崇拝する上エジプトの中心地だった。

天空の女神ヌトと蛇の頭を持つゲブ

ペーとネケンの魂。カイロ、エジプト博物館。JE 41210、JE 41211

蓮の上に昇る太陽の姿は、エジプトのテキストで繰り返し称えられているが、常に暗示的な表現で表現されている。アマルナ時代以降の賛美歌では、ホルス神の子を次のように称えている。

「子よ、胎内よりの挨拶を。蓮の花に昇る子よ。光の地より来たりて、その光で[二つの地]を照らす美しき若者よ。」 (15)

ほぼ 2000年後に刻まれたエドフ Edfu の次の文章にもまったく同じ考えが暗示されているという事実は、エジプトの宗教の頑固な保守性を証明している。

「海で受胎し、洪水で生まれ、蓮から美しい子供が現れ、その光線でこの地を照らす」(16)

プルタルコスは、数千年も前の古代エジプトの太陽神と蓮の密接な関係に注目した。現代のエジプト学者たちの共通見解を先取りするかのように、彼はそれを寓話的推論と隠喩の産物として説明しようとした。

「また、彼らは太陽が蓮から新生児のように昇るとは信じていないが、太陽がこのように昇る様子を描くことで、太陽が水から燃え上がることを寓話的に示そうとしている。」 (17)

蓮の花の上に座るホルスの子供は、エジプトの宗教的図像においても一般的なテーマである(図1を参照)。 (18)

エジプト学者の重鎮であるエリク・ホルヌング Erik Hornung は、「蓮の花の上に座る太陽神は…… 創造の際に形が最初に現れた姿である」と述べている。 (19)

ジェームズ・アレン James Allen は、蓮にまつわる古代の伝統について、ホルヌングと非常に似た評価を下している。

「太陽が昇る最初の場所のイメージのひとつ」である (20)。

しかし、なぜ蓮の上に座る幼子を創造の典型的な象徴とすべきなのかについては、エジプト学者の間でもほとんど議論されておらず、納得のいく答えは一度も出ていない。つまり、太陽のすぐ近くに蓮のような花が咲く場所が天国にあるのか、という問題である。

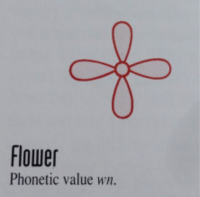

図1

しかし、太陽を描いたとされる古代の芸術作品を手掛かりにすれば、明白な答えが導き出される。蓮は、世界各地の象徴的なイメージにおける"太陽"に関連する花びら状の形を指している可能性が高い。その多くは先史時代の文脈で発生している。図2に描かれたシリアの円筒印章を考えてみよう。そこには四枚の花びらを持つ"太陽"のように見えるものがある。(21)

図2

この四枚の花弁を持つ太陽は、図3に描かれたエジプトの wnb-flower(ウネブ・フラワー)という象徴的な花と類似している。コフィン・テキストによると、wnb-flower(ウネブ・フラワー)は天地創造の時に太陽とともに現れたとされている。「私は R´œから生まれた wnb-flower(ウネブ・フラワー)であり、地平線から生まれた œåœ-flower(ウアブ・フラワー)であり、庭から生まれたœåb-flower(ウアブ・フラワー)である」(22)

さらに、wnb-flower(ウネブ・フラワー)は始まりの蓮と同一視されるべきであると一般的に認められている。

「wnb-flower(ウネブ・フラワー)は、夜明けに太陽が東から昇る原初の蓮に他ならない」(23)

※"wnb-flower"についての情報は少ないが、古代エジプトの神話や象徴に関連している可能性がある。特に、太陽神ラーと関連付けられることがある。また、古代エジプトの「コフィン・テキスト」には、wnbという言葉が “花"を意味し、四弁の花の形をしていることが記されている。(copilot)

図3

私たちの仮説は、コロンブス到来以前の中米において類似した概念が存在していたという事実から、大きな裏付けを得ている。マヤ語で"太陽"を意味する最も一般的な名称は"キン"であり、その象形文字は四枚の花びらを持つ花を表している(図4を参照)。 (24)

このようなイメージは、マヤ学者にとっては完全に馴染み深いものである。

「マヤの図像学および碑文学では、太陽は四枚の花弁を持つ花として表現されるのが一般的であり、時にはT533 NIKまたは"花"のグリフが組み込まれることもある」 (25)

マヤ神話は旧世界のものに比べると乏しいが、かつて花の中に存在していた原初の太陽の記憶を明確に留めていることは重要である。チムアヤルのチラム・バラムの書によると、太陽神(アキン・ショクビルタン)は次のように描写されている。

「花びらは四枚(または四方向に枝分かれ)しており、その中心にアキン・ショクビルタン(太陽神)が座っていた」(26)

ここでマヤの太陽神は、四枚の花びらを持つ花の中心に座っていると明確に描写されている。(27)

図4

マヤの伝統における四枚の花弁を持つ"太陽"を単独で考えると、それは本質的に不自然で異質なものにしか見えない。なぜなら、太陽のすぐ近くに花のような形をしたものはどこにも見当たらないからだ。しかし、古代中近東の円筒印章に描かれた四枚の花弁を持つ"太陽"を考慮すると、それらは急に深い意味を持つようになる。このような星座が空に現れた場合、四枚の花びらを持つ太陽の伝説が確実に結果として生じることになるだろうと疑う人がいるだろうか?

しかし、私の知る限り、ピラミッドテキストやチラム・バラムの書に示唆されているような伝統が、遠い過去のある時点における太陽の視覚的特徴を忠実に反映している可能性について、マヤ学者、エジプト学者、シュメール学者の誰一人として考えた者はいない。

(1) J・アスマン著『古代エジプトにおける神の探究』(イサカ、2001年)、55ページ。

(2) J・アレン著『中世エジプト語』(ケンブリッジ、2010年)、148ページ。

(3) E・ホルヌング著、J・サッソン編『古代近東の文明』第3巻/第4巻(ファームトンヒルズ、1995年)、1729ページ。

(4)J・アッスマン著『エジプトの心』(ケンブリッジ、1996年)、33ページ。

(5) H. フランクフォート著『王権と神々』(シカゴ、1948年)39ページ。T. ウィルキンソン著『初期王朝時代のエジプト』(ロンドン、1999年)184ページも参照のこと:「王権の最も基本的な側面は、最高神ホルスを体現する支配者だった」

(6) H. フランクフォート著、前掲書、37ページ:「ファラオはホルスであり、この神についてはほとんど何も知られていない」

(7) H・スチュワート著「新王国時代の伝統的エジプト太陽賛歌」『建築研究所紀要』第6号(1967年)、

52ページ。

(8) J・ザンディー著『パピルス・ライデンI 344 裏面、第1巻』(ライデン、1992年)、363ページ。

(9)同書、362ページ:「トルキスは太陽そのものから成り立っている物質である。」

(10) TT 53はJ・アスマン著『新王国時代のエジプトの太陽神信仰』(ロンドン、1995年)15ページに翻訳されている。

(11) J・ボルホーツ著『死者の書』[39]:叫びから構造へ』(ヴィースバーデン、2007年)、52ページ、Budge著『死者の書』11.10を引用。

(12) J・ザンディー著『死者の書』、同書、364ページ。

(13) E・ブルナー著、M. Görg & E. Pusch 編『Elmar Edel 教授への記念論文集』(ヴィースバーデン、1979年)54-59ページでは、このイメージは「人間の目の生理的な特徴を説明しようとしたもので、いわゆる補色残像によるものだ」と説明している。

(14) CT VI:95、R. Faulkner 訳、『古代エジプトのコフィン・テキスト』(オックスフォード、1973年)、184ページ。以下CT。

(15) J・アスマン著『新王国時代のエジプト太陽神信仰』(ロンドン、1995年)45ページ、CP. ベルリン3002を引用。

(16) エドフ R. I、289ページ、P. ボイラン著『トト:エジプトのヘルメス』(オックスフォード、1922年)117ページに引用。

(17) イシスとオシリスについて 355c。

(18) W・ワイトカス:「ハルソムトスの誕生」『SAK 30』(2002年)、377ページ:「蓮の花から生まれた朝の太陽神」

(19) E・ホーニング著、J・サッソン編『古代近東の文明』第3巻/第4巻(ファームトンヒルズ、1995年)、1717ページ。

(20) J・アレン著『エジプトの創世記』(ニューヘイブン、1988年)69ページ。彼は、D. シルヴァーマン編『古代エジプト』(ロンドン、1997年)の「天空の領域」でも同様の評価を下している。「太陽は、この花から世界へと花開くことができた」

(21) B・テシエ著『シリア・パレスチナの青銅器時代中期のシリンダー・シールにおけるエジプト図像学』(フリブール、1996年)の図80より改変。

(22) VI:198.

(23) T・シュナイダー著『文字記号"ロゼッタ"と女神セシェト』古代エジプト文化研究、第24号(1997年)、249ページ:「ラ・フルール・ウンブは、夜明けの太陽が姿を現す原始の蓮の花そのものである」

翻訳はビュリット・リーシンクによる。

(24) M・レオン=ポルティラ著『マヤの思想における時間と現実』(ノーマン、1998年)、18ページ:「最も一般的な(親族を表す)記号は、四枚の花びらを持つ花を模したものである」

(25) M・ルーパー &J・カッペルマン『メソアメリカにおける宇宙のへそ:生命の源を象徴する花』ラテンアメリカ伝承誌21(2000年)、14ページ。

(26) R. ロイス著『チラム・バラムの書』(ワシントンD.C.、1933年)、105ページ。

(27) この点については、K. Taube著「夜明けの地:トゥルム、サンタ・リタ、そして花の象徴…」G. Vail & C. Hernández編『天文学者、書記、司祭』(ワシントンD.C.、2010年)162ページを参照のこと。

moosh(ムーシュ)については明確に定義されている資料は調べてもよく分かりませんでした。

copilot に聞くと以下の回答がありました。その画像を教えてと聞くと、「残念ながら、私は"moosh"という具体的な楔形文字の画像を提供することはできません」

楔形文字(ウルクIV)は、古代メソポタミアのシュメール語で"ムーシュ"と発音され、主に女神イナンナを表すために使用されたとされています。イナンナは豊穣、愛、性、戦争、魔術など多くの側面を持つ重要な神でした。

この楔形文字は、シュメールの楔形文字の中でも特に象徴的なものであり、イナンナの象徴としての役割を強調しています。イナンナはしばしば “ムーシュ"や"イシタル"などの別名でも呼ばれていました。

「古代アラビアの女神アル・ウッザ」に"ムーシュ"についての記述がありましたので以下に引用します。

「古代アラビアの女神アル・ウッザ」

Ancient Arabian goddess al-Uzza

紀元前4千年紀末におけるイナンナの最初の絵画表現は、二つのカテゴリーに分類される。a) 星座の属性を持たない印章や陶器に描かれた擬人像(例えば、紀元前3200年頃の有名なウルクの壷)は、すなわち、豊穣の女神としての崇拝の文脈のみで描かれたものである。b) イナンナのシンボルに隣接して、星座や日の出、日の入りのシンボルが描かれた象形文字。象形文字のイナンナのシンボルは葦の束であり、女神が船に乗って行列する姿を表している。このシンボルから生じた楔形文字(ウルクIV)は(おおよそ)"ムーシュ“と発音され、イナンナを表すためにのみ使用された。ウルクIII以降、この記号は星印で完成する。星が神々の決定子と見なされるか、あるいはイナンナの星の性質、すなわち金星との同一性の表れと見なされるかは、判断できない。星座記号は神の決定子(星の性質とは無関係)とも解釈できるため、この時代(4千年紀末)においては、イナンナを金星と結びつけ、天上の女神として崇拝することは可能であるが、確実ではない。ウルクの古代文字の第一人者であるクリスティーナ・シャジンスカは、日の出と日没の記号(イナンナの文脈では金星の上昇と下降を意味する)が付け加えられていることから、星の星占い的な意味(すなわち、イナンナと金星の同一視)を好む。その結果、イナンナはすでに4千年紀の終わりには天空の女神として崇拝されていた。一方、G.E.クルティックは、この星は神聖な決定要因であり、日の出と日没の象徴はイナンナの祭りの時間(朝か夕方に行われた)を示すものに過ぎない可能性があると考える。

参考:「宇宙の始まり スワンテ・アウグスト・アーレニウス Svante August Arrhenius 寺田寅彦訳」

最後までお読みいただき、ありがとうございました。