ロバート・ベッカー博士とバイオフィールド(ボディ・エレクトリック)

生物も非生物も、すべての物質は究極的には電磁気的な現象である

今回紹介する動画はサンダーボルトプロジェクトの「生命の電気」シリーズの「クリスタル・アビオジェネシスのモデル」です。結晶の自然発生説と訳していいのかどうか分かりませんが、一応そうしておきます。このシリーズはアレックス・フルニエという方が担当されています。

「生命の電気」シリーズでこれを最初に取り上げたのは、ロバート・ベッカー博士の「一般にはあまり知られていない説」が紹介されていたからです。紹介といっても短い動画なので、もう少し詳しく分かりやすく解説していただければよかったかなと思います。

というか、最初は動画の内容と、そこで紹介されているベッカー博士の本のページを少し紹介できればいいかなと思っていました。ところが、ベッカー博士の『ボディ・エレクトリック』という本の内容が面白くて、楽しくて、方針を変えました。ということで、今回は、動画の紹介の部分は短くて、こちらがメインになります。少々、詰め込み過ぎたかもしれません。しかし、生物も非生物も、すべての物質は究極的には電磁気的な現象だというところから見ると、一見関係ないと思われる現象がつながってきます。ですからベッカー博士の発言は今こそ真剣に検討されるべきだと思います。なお、この本は残念ながら邦訳されていません。原文はこちらで読むことができます。

トースターを使うたびに、その周りにあるフィールドが遠い銀河の荷電粒子をほんの少し揺さぶる

上のタイトルの表現にはシビれました。量子論で言われている"不思議"の秘密を一言で言い表しているからです。電気的宇宙論で言われるところの"共鳴接続"の詩的で美しい表現だとも言えます。

ベッカー博士は恐ろしい予測もされています。

「ボディ・エレクトリックの名言集」より引用します。

ESB(脳電気刺激)のマインドコントロールの可能性は、主にホセ・デルガード Jose Delgado の研究によって明らかになった。

ある信号が猫を刺激し、毛皮をなめた後、ケージの床やバーを強迫的になめ続けた。また、サルの視床(筋肉の動きを統合する中脳の主要な中枢)の一部を刺激するように設計された信号では、複雑な動作が誘発された。サルはケージの片側に行き、反対側に行き、後部天井に登り、そしてまた下りてくる。このサルは、電気信号を受けた回数だけ、1時間に60回まで同じ行動をとったが、盲目的にではなく、電気的な命令を実行しながら、障害物や支配的な雄からの脅威を回避することができた。

また、別の種類の信号では、2週間で2万回もサルが首をかしげたり、微笑んだりするようになった。デルガードが結論付けたように「動物たちはまるで電子玩具のようだった」。

本能や感情さえも変化させることができる。ある実験では、母親が赤ん坊をずっと世話をしていたのに、信号が出ると突然赤ん坊を突き飛ばすということがあった。動物や人の大脳辺縁系にある快・不快中枢を刺激するだけで、どんな行動にも接近・回避条件付けができるのだ。

最終的には、脳波から誘発電位をモニターし、高周波やマイクロ波放送と組み合わせて、コンプライアンスや自己満足といった特定の思考や気分を作り出すように設計されている。このマインドコントロールの方法は、すべての社会に計り知れない危険をもたらすものだ。──恐怖なき専制(独裁)政治。

このホセ・デルガードという人は、ウィキによると「1970年代初め、脳に埋め込むチップであるスティモシーバーを発明した。1974年にはアメリカ国内で激しい批判にあい、追放同然にスペインへ帰国、マドリード自治大学医学部の教授となった。1980年代には、装置を脳に埋め込まず外部から電磁気パルスを送ることでスティモシーバーと同様の機能を持つ装置を発明した。1990年には研究から引退した。デルガードの発明は人間を洗脳して操る装置として何度も批判や訴訟の対象になってきた」という人物です。

今や、携帯電話の新しい通信技術を使って、また、密かに?ワクチンを使って実行されているのでメディアも問題として取り上げないのかもしれません。

『ボディ・エレクトリック』という本の序文は以前に記事にしたことがあります。今回、翻訳したのは「あまり知られていない説」について書かれた部分、バイオフィールドやキルリアンイメージ、ダウジング、サイコキネシス、オーラといったサイキックな現象について書かれた部分、人工的な電磁波がもたらす危険性について書かれた部分です。

『ボディ・エレクトリック』の一部分しか訳していませんが、いたるところに興味深い事実や実験や研究結果、推論がちりばめられています。例えば、

・常識に反して、この場合、生命は水を必要としないが、水がなければ死は発生しないようだ。水イコール生命という仮定を取っ払うと、結晶説の信憑性が高まる

・ほぼ同じ周波数で変調された磁場を使って、サルの行動をいくつかの重要な方法で変えることができることを発見した

・ほとんどすべての有機物は圧電性を示すなど、半導体の特徴をすべて備えている

・フリーマン・コープが、1970年代に行った一連の実験で、セント=ジョルジーの研究を基に、さまざまな生物に室温での超伝導の証拠を発見している

・フランシス・アイバンホーが最近提案した独創的な理論は、電磁波が我々自身の発達にとっていかに重要であったかを示唆している

・アイバンホーは、磁場が脳の成長ホルモン制御経路に直接作用して、急激な進化を遂げたとする説を唱えている

・私たちの発達を最も強力に左右するのは、最も微細な、私たちにはまったく見えない力であることが判明した

・私たちが理解できないものは存在し得ないという奇妙な教義に従って、主流の科学は心霊現象を妄想やデマとして退けてきた

・第二次世界大戦以来、真面目な超心理学者は、科学の場から追い出されてきた

・心霊研究が始まった当初から、心霊 psychic を信じる人の方が、実験がうまくいくことが多いようである

・すべての生物は微弱な電磁場を発生し、すべてではないにしても多くの生物は地球の電磁場を感知することができるので、この媒体によるコミュニケーションの可能性は依然として高い

・生物はこのような、今は計ることのできないエネルギーと相互作用しているのかもしれない

・テレパシーは、生物学的にプログラムされた高周波振動のチャネルを介して、神経周囲の電磁場での送受信である可能性がある

・生物学的半導体は、"センシティヴ sensitive(霊感のある人間)“が生物の周りでしばしば報告するオーラの根拠となる可能性もある

・私たちの研究室では1970年代半ばにキルリアン写真の研究を行った

・私たちは、キルリアンイメージが生きている状態に関係しているという証拠を見いだせなかった

・これは、他の生物の周囲で時折感じられるオーラが想像上のものであると言っているのではない

・発光ダイオードの発見は、まだかなり最近のことである。たまたま骨にそのような性質があることを発見した(骨はLEDである)

・生物も非生物も、すべての物質は究極的には電磁気的な現象である

・もし、ある人が他の生物のフィールドを検出できるのなら、ある人は自分のリンクしたフィールドによって他の生物に影響を与えることができるはずではないだろうか?

・バイオフィールドは人の思考をその人の周囲に投影し、その電磁気的特性を変化させ、その人が不在でも他の人が感じ取れるようにすることができるのではないか

・地球を一瞬で一周できる生物学的通信路が、おそらく生命の起源そのものにあるとすれば、各生物がそのような集合的な心とのつながりを保持していなかったとしたら、それは不思議なことだ。もしそうなら、神経周囲直流システムは、集合的無意識、直感、元型のプール、神または悪魔の高度な知性、ミューズそのものと呼ばれるイメージと夢の大貯蔵庫に我々を導くことができるだろう

まだまだ続きますが、これはほんの一部分です。こうした現象や研究に詳しい方にとっては、既知の情報かも知れません。しかし、この本が出版されたのは1985年のことでした。35年以上前に、このような本が出版されていたことに今さらながら驚きました。

読んでいるだけでワクワクしてきましたが、現代の科学はいったいどこまで進んできたのでしょうか? 主流の科学界にはなにも期待できない状況です。逆に本当に有能な研究者が排除されてしまっているのが現状だと思います。今回の変な風邪騒ぎもワクチンの件も反対意見はメディアではほとんど報道されません。逆に民間企業が検閲をしています。これは大変危険なことです。メディアはとうの昔にお亡くなりになられてしまっていたようです。

ロバート・ベッカー博士は、

「私たちは常に、現在の理論よりも観察に重きを置くよう注意しなければならない」

「科学者は、予想外の(起こり得ない)道が現れたら、それを自由に歩まなければならない」

と言います。

また、

「これは、超常現象の中でも最も一般的な体験かもしれない。犯罪現場に居合わせた霊能者が反応したことによって解決した事件の数々を見れば、科学者は同僚から嘲笑されるのを恐れず、この考えを調査する権利があるはずだ」とも。今の時代、このような真摯な、率直、素直ともいえる姿勢はどこに消えてしまったのでしょうか?

ベッカー博士は「生物も非生物も、すべての物質は究極的には電磁気的な現象である」と記しています。量子現象は電磁気的な現象として簡単に説明できました。量子論で変な理屈を発明しなくても。それはビッグバンやブラックホールという発明と、それらが作り出したフィクションによく似ています。相対性理論と量子論はお互い相いれないにもかかわらず、科学の方向性を誤らせた両輪の輪です。興味のある方は以前「クォンタム・クレイジー」という記事を書いたので、そちらを見てください。

もうひとつ「ボディ・エレクトリックの名言集」より引用します。

電場も磁場も、電気や磁気が、物質やエネルギーを介さずに遠方で作用することを理解するために、科学者が作り上げた抽象的な表現に過ぎない。かつては不可能とされていた現象が、否定できないものになった。

フィールド(場)は、その方向と形状を示すために、もうひとつの抽象的なものである力線によって表現される。どちらのフィールドも距離が離れると減少するが、その影響力は技術的には無限大である。

あなたがトースターを使うたびに、トースターの周りにあるフィールド(場)が、遠い銀河の荷電粒子をほんの少し揺さぶる。

記事を書いていて、ロバート・ベッカー博士という人は、ある意味、とてつもなく"普通"で自然で凄い人だったのだということを実感しました。ベッカー博士はどんな不思議な現象も否定したりしません。あれがダメだとか、これが間違っているとか言いません。わからないことがいっぱいあるということが大前提なのです。現代宇宙論のように、理論の再検討が求められるとか、エキサイティングだとか威勢のいいことを言って誤魔化すことも、不思議な現象を門前払いして無視するような主流科学の傲慢さとは無縁です。だから一人一人が自分で科学する、探求する、考える、感じる価値があるのだと思います。そこにはただ個人の意図と目的意識だけが純粋に達成される仕組みが隠されているのだと思います。

字数が3万字近くありますので、

・サイキックなテーマに興味のある方は「耳がなくても聞こえる」を

・電磁波のことについて知りたい方は「マクスウェルシルバーハンマー」を

・生命や物質の電気との不思議な関係が知りたい方は「深遠の表情」と「進化の交差点」を最初に読まれるといいかもしれません。上に表示される目次から直接アクセスできます。

[要約]

物理的な生命の起源について、あまり語られていない考え方がある。このアイデアは、電気生理学の権威であり、さまざまな分野にまたがるエキサイティングな経歴の中で、生体電気に関する広範なパラメータを真に探求してきた人物から生まれたものだ。彼の理論をわかりやすく紹介することで、地球上の化学物質や力がどのように複雑なシステムを作り出すかについて、私たちの考えを広げよう。そして少なくとも、結晶が持つニュアンスを、誰もがよりよく理解できるようになるはずだ。

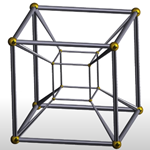

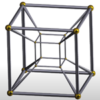

結晶の自然発生説のモデル

A Model of Crystal Abiogenesis

科学や文化の発展には、新しいアイデアを議論することが必要です。しかし、議論をする前に、そのアイデアに触れることが必要です。

二つの関連したエピソードで、私はより多くのエクスポージャー(人前や社会に出る)に値する二つの理論を、それぞれ以前にその専門性を証明した科学者の声から紹介します。このグループの主要な焦点に関連する理論は、電気科学からあまり聞かれないアイデアで、意外な示唆(驚くべき含み)を与えてくれるものが紹介されています。ここでは、私たちの惑星の原始時代に生命がどのように発生し得たかについて、あまり知られていないアイデアを紹介します。このエピソードでは、電気生理学者で科学顧問のロバート・O・ベッカーによる、あまり知られていない説を紹介します。

多分野にまたがる専門知識から彼は、半導体の結晶が生命の基本パターンを提供し、それが次第に微妙な有機システムにコード化された可能性について考察しました。彼のエキサイティングな学術報告は説明文中のリンクから見ることができ、以下のアイデアは257ページから始まっています。ここでは、原文のまま掲載しています。

自然の中を歩きながら、さわやかな窒素の大気を深く吸い込み、その20%の酸素を使って体内で電子のダンスを完成させるとき、上空が違うこの地球を想像してほしい。生命が存在しない岩だらけの地球、有害なガスと電気の嵐に覆われた大気を想像してみてください。

この主旨で、ベッカーは、コールとグラフの研究に言及しました。 彼は1974年に、古代の地球の火山性大気が当時は非常に大きく、電離層をさらに外に押し出したという説を唱えました。

そして、古代のヴァンアレン帯と結合して、地球に強い共振放電を起こしたと言います。古代のヴァンアレン帯と結合し、地球に強い共振放電を起こすのに十分な距離です。その際に発生する紫外線や超低周波音(人間の耳には聞こえない周波数の音)、さらに電気エネルギーが化学反応に影響を与えます。

さらにベッカーは、この追加されたエネルギーが、半導体の性質を持つ結晶の電気的挙動を補完すると主張しました。水晶のような結晶は、私たちの現実の最小スケールでは、酸素が散在するシリコン原子の格子で構成されています。

このような結晶は、成長し自己修復する構造であることに加え、様々な外部刺激によって電流を発生させます。また、物理的な圧力をかけると、圧電気 piezoelectricity として知られる電位が発生します。または焦電気 pyroelectricity として知られる加熱に起因し、光照射に応答して光電気 photoelectricity として知られる電子を放出します。また、このような結晶に電気を流すと、その後の電子の流れ方の性質を変えることができます。

ベッカー博士は、これらの複合的な電気的特性は、記憶の原初的な類似体である可能性があると推論しています。

火山性の原始地球は、あらゆる不純物を含んだ結晶を生み出し、その電子的特性をさらに変化させ、自己修復性と導電性を備えた多様な構造を生み出し、それぞれが周囲の自然の力に対する絶え間なく続く電子反応の能力の範囲でゆっくりと進化していったのでしょう。そして、それぞれが地球磁場の周期的な変動に影響されます。やがてそれらは液晶状態、そしてその先に到達します。

しかし、それらの遺産は自然の事実によって断ち切られるだろうと、ベッカーは彼のモデルで推論しました。彼は、地球のガス状大気がヴァン・アレン帯から切り離され、両者の間に強力な放電が生じると同時に、移行期の生命体はエネルギー供給を奪われるだろうと仮定しています。

さらに、ヴァンアレン帯と地球のコアの間で共鳴する強力な放電の周波数は、彼の計算では10ヘルツであったというのも興味深い。過去のThunderblogで10ヘルツの電磁波の脈動について触れましたが、これもベッカーの考え方の幾つかと歴史の再整理がベースになっています。

地球とその子孫のバイオリズム

ここで彼は、他のすべての環境タイミングキュー(時間調整の合図)が取り除かれ、選択的な電磁場の波長が再導入されたときに、人間の自発的に働く臓器機能は、この10ヘルツの地磁気微脈動によって安定したことを発見したマックスプランク研究所の初期の概日(約24時間周期)リズムの研究を詳述しています。

ベッカーは、その古い観察結果をエレガントな手がかりとみなしました。彼は当時、それを動物の脳波における主要周波数と表現しました。

彼は、電気生理学の分野での経験から、この周波数に対する感受性は、かつてこの周波数の影響によって大きく形作られたすべての有機システムを特徴づけるものであり続けると信じていました。

ロバート・O・ベッカーは、環境と生物学の問題を議論する私的な科学会議に呼ばれ、信頼されていましたが、多くの問題に対する彼の声と整った意見は、日常の公の言説(公共政策に関わるような場面での発言や記事、報道、など)ではほとんど知られていないようです。彼のこの論考が、科学者や SF作家のインスピレーションとなり、この地球に生まれた私たちの視点を少し変えてくれることを願っています。

──おわり

※「10ヘルツの電磁波の脈動」について

「地球の周波数は、実は7.83Hzなんです。 物理学者のヴィンフリート・オットー・シューマンが1952年に数学的に予測したもので、現在ではシューマン共振と呼ばれ、3Hzから始まり60Hzまで続く電磁スペクトルの主要背景で、7.83(基本、または地球周波数)、14.3、20.8、27.3、33.8Hzあたりの極低周波数(ELF)にはっきりとしたピークとして現れている」とコメントで指摘されている方がいました。こんなところに、こだわり方の違いが見えて面白いです。典型的な、文脈を理解できない左脳思考の表現です。シューマン共振をご存知の方は多いと思いますが、一応記しておきます。

ロバート・ベッカー著『ボディ・エレクトリック』

ロバート・ベッカー、ゲイリー・セルデン著『ボディ・エレクトリック

The Body Electric 電磁気学と生命の基礎』1985年

[本の紹介文]

「この画期的な本では、生体電気科学分野のパイオニアであるロバート・O・ベッカー医学博士が、治癒において電気が果たす役割について魅力的に考察し、従来の身体に関する力学的モデルに挑戦しています。本書は、興味深い研究、科学と医学の政治、そして病気と闘い、身体の治癒力を活用するための新しい可能性を提供する画期的な発見の物語であり、カラフルで論争的な内容となっています」

Part 4 The Essence of Life p.227

以下の訳は第4部「生命の本質 」の14章「地球と呼吸する」の中の「フェイス・オブ・ディープ」と見出しが付けられた部分の途中からです。この本の目次は最後に掲載します。

深遠の表情 The Face of the Deep

(p.257の途中からになります)

私たちは、最初の生物を、私たちの周りにあるものの単純版ではなく、何か予想外のものとして考えなければならない。細胞であるはずもなく、DNA-RNA-タンパク質のシステムも、生体膜も、神経インパルス・ネットワークも持っているはずもないのだ。私たちは、ある実体が生きていると言えるようになるために必要な、最低限のプロセスを定義しようとすることができる。

外界の状況に関する情報を受け取り、それを処理し、保存して、将来同じ刺激に対する反応を変化させる方法がなければならない。つまり、ある種の粗い意識と記憶が最初から備わっていなければならない。また、生命体はダメージを感知し、自己修復する能力を備えていなければならない。第三に、何らかの周期的な活動、おそらくは主に太陰日(約 24 時間 50 分)の概日リズムに同調した活動を示すと予想される。DNAベースの理論における主要な要件のひとつである自己複製を省くことができる。傷を完全に治すことができる生物は、理論的には不死身である。生命の基準は、組織化、情報処理、再生、リズムに集約される。

面白いことに、これらの条件をすべて満たしているのが、半導体(普段は電気を通さないが、条件を加えると電気を通す物質)の結晶の活動である。半導体は、最も一般的な元素のひとつであるシリコンや、希土類であるゲルマニウムなど、いくつかの無機結晶で自然に発生する。しかも、極めて微量の不純物がドーピング(不純物添加)で結晶の電気的特性を大きく変化させる。

地球の火山性混合物からは、多種多様な電流処理能力を持つ鉱物が生まれ、そこから出発しているのだろう。最も重要なことは、半導体結晶の圧電、焦電、光電などの応答が、圧力、熱、光などの情報を処理し、保存するアナログな方法として機能する可能性があったということだ。また、半導体の中には、繰り返し電流を流すことで材料の特性が永久的に変化し、将来同じ電気的応答を容易に得られるようになるものもある。

結晶格子に沿った電子の動きは、地球の電磁場のサイクルや、近くにある他の結晶体の磁場によって必然的に形作られ、時間感覚や近隣の情報を提供することになっただろう。また、電流は、物質が失われると即座に反映され、元の構造を復元するための代替原子の堆積を誘導したことだろう。

ある種の岩石が、10億年ほどの間に、徐々に周囲の環境に反応するようになり、成長し、溶岩流や硫黄雨によって頂点の一部が削られると"痛み"を覚え、ゆっくりと再生し、生命が脈打ち、さらには液晶段階まで発達して、カドマスの竜歯や M.C. エッシャー版のトカゲのように石の巣から自由になるというアイデアは、ちょっと奇妙に見えるかもしれない。しかし、それはスープの液滴から同じ変化を想像するのと同じで、まったく不思議なことではない。何らかの方法で変化したのだ。

この説の最大のハードルは、海やその下の岩石など、乾燥した状態で生命が発生する可能性があるという考えを受け入れることである。

1960年代半ばに、イギリスのブリストル大学の H. E. ヒントンが、少なくともある種の生物は一生のうちで完全に水がない状態で過ごすことを発見して以来、この説はより信憑性のあるものに思えてきた。サハラ砂漠に生息するある種のハエは、稀に降る雨でできた短時間の水たまりに卵を産み付ける。幼虫は水中で何度か変態するが、水たまりの蒸発によってほとんど中断される。幼虫は完全に乾燥し、ヒントン博士がクリプトビオシスと名付けた状態になるが、次の雨まで数ヶ月から数年生き延び、そこで再び元の状態に戻る。幼虫は急速乾燥させ、魔法瓶で何年も保存することができる。水の中に入れても数分で復活する。幼虫が活動しているときに二つに切ると、6分で死んでしまう。最初の1分間で瞬間乾燥させれば、二つの破片は棚で何年も保存できるが、水に戻せば残りの5分間を生き抜くことができる。

常識に反して、この場合、生命は水を必要としないが、水がなければ死は発生しないようだ。水イコール生命という仮定を取っ払うと、結晶説の信憑性が高まる。

若い惑星は、結晶の森を形成するのに適した環境だった。高温で、火山は常に新しい物質を乱流ガスの濃密で暗いシェルの中に吹き込んでいた。しかし、結晶が非生物的な物質のエントロピーに打ち勝つためには、やはり外部からのエネルギーが必要だったのだろう。

このように、結晶には最初から組織原理が備わっているため、空から降ってくる有機物や水中に溶けている有機物など、他の種類の分子を獲得することは想像に難くない。そうすれば、現在生きている、あるいは化石記録から知られているすべての生き物の基礎となる、現在我々が知っている生化学、すなわち遺伝システムとその結果としての性の出現への道を歩んでいたことだろう。しかし、この移行にはエネルギー源が必要である。この文脈では、雷は使えない。また、左利きか右利きしかない分子についての説明も必要である。

1974年、ニューオーリンズの F. E. コールと E. R. グラフは、先カンブリア時代の地球の電磁場を理論的に解析し、両方の必要性を満たした。彼らは当時の大気は、はるかに大きかったので、電離層は現在よりもはるかに遠く、バン・アレン帯の領域に押し出されていたに違いないと推論した。その結果、地球は上層大気と地表の二つの同心円からなる電磁気共鳴器を持つことになった。現在も昔も、地球のパルス状(脈動する)磁場は太陽風と結合して、ヴァンアレン帯に大きな電流を誘起している。しかし、先カンブリア時代には、ヴァンアレン帯の電流の変動が、今度は近くの電離層に大きな電流を発生させていたはずだ。地球の金属コアは優れた導電体であるため、電離層電流はこれに結合し、大気圏から地球に向かって巨大な放電が絶え間なく発生したことだろう。また、当時のコア周辺の距離は、毎秒10サイクルの電磁エネルギーの1波長にほぼ等しく、約1万8,000マイルであるから、この放電は大気と地表を含む共振器全体で10ヘルツでパルス的に発生したことになる。

この放電は、直接電気エネルギーを供給するだけでなく、豊富な熱、紫外線、低周波(圧力波)を発生させ、さまざまな化学的活動を促進させたであろう。このような高密度で電気的に過充電された大気では、間違いなく大量のアミノ酸やペプチドが生成されたことだろう。それらが空気中や水中で結合し、連鎖してタンパク質や核酸を形成するとき、電磁力のベクトルは、北半球と南半球のどちらで反応が起きたかによって、どちらかの方向にねじれた螺旋状のものが好まれただろう。

1981年、W. ティアーマンと U. ヤルザックは、定常磁場中で有機化合物を合成することで、この理論の直接的な証拠を発見した。磁場の向きを変えることで、D型とL型のどちらかを高収率で得ることができた。コールとグラフの仮説は、太陽系内のある場所(木星の大赤斑)でさらに確認することができるかもしれない。

この地球を飲み込むほどの巨大なハリケーンは、先カンブリア時代に提唱された大気と同じように、絶えず巨大な放電を発生させている。現在も有機化合物を合成し、生命への移行を促しているのかもしれない。地球上では、10ヘルツの放電の中で形成されたすべての存在とその子孫は、元の電源が遮断された後でも、同じ周波数で共振するか、その周波数に対して極めて敏感な反応を示すようになる。10ヘルツの帯域は、ほとんどの生命体にとって極めて重要であり、実際そうなっている。すでに述べたように、すべての動物の脳波の主要周波数であり、地球、月、太陽の正常な場から切り離された人間に正常な概日リズムを回復させるために使用することができる。

カリフォルニアのロマリンダ・ヴァージニア病院のウィリアム・ロス・エイディは、ほぼ同じ周波数で変調された磁場を使って、サルの行動をいくつかの重要な方法で変えることができることを発見した。

コールとグラフの説は、生命の火種がどのように消滅したのかも示唆している。軽いガスが逃げ出し、アンモニアやメタンが有機化合物に取り込まれ、大気が徐々に枯渇するにつれて、放電を引き起こす電流が停止したのだろう。その結果、電離層は徐々に下降し、ヴァンアレン帯から切り離された。電離層の電流は地球のコアと結合するには小さすぎ、大気の空洞はコアの規定周波数で共振するには小さすぎた。

その時点でプラグは抜かれたが、生命は順調に進行していた。より高度な生物との競争は別として、エネルギー源が失われたことで、無生物から生まれた過渡的な形態の残骸が今日も見られないのは説明がつく。このような生命誕生の固体論は、単に火花のシャワーで私たちが誕生したというエキサイティングな図式ではない。

この説は、生物学のもう一つの大きな謎である神経系の進化を、理にかなった順序で説明するものである。まず、分子格子を介して直接情報を伝達する結晶性の原細胞があったはずだ。その後、微結晶が連なり、有機高分子が連なり、半導体の電流で情報を伝達するようになったというのが最初の細胞の姿である。

生体組織内を電子が通過する正確なメカニズムはまだ解明されていないが、ほとんどすべての有機物は圧電性を示すなど、半導体の特徴をすべて備えている。

さらに、海軍の生物物理学者であるフリーマン・コープが、1970年代に行った一連の実験で、セント=ジョルジーの研究を基に、さまざまな生物に室温での超伝導の証拠を発見している。超伝導体に短時間誘導された電流は、崩壊することなく何年も流れることが知られていたが、これまでこの現象は絶対零度付近でしか達成されなかった。コープの研究はまだ予備的で確証はないが、大腸菌、カエルやザリガニの神経、酵母、ウニの卵、そして RNA、メラニン色素、リゾチームという酵素の分子で超伝導と一致する電磁波データを発見している。

伝導システムの正確な詳細はともかく、最初の多細胞生物はおそらく、最初の単細胞とよく似た細胞のネットワークを持っていたのだろう。その後、これらのネットワーク細胞は、直流を運ぶという役割に特化し、細胞間結合の高い抵抗を避けるためにシンシチウム(合胞体、融合細胞)を形成するようになったのだろう。どこかで中央処理センターと情報の貯蔵所が発達していたのだろう。同時に、入力管と出力管が別々に出現し、直流系は、その細胞がグリア細胞、上衣細胞、シュワン細胞の原型へと進化し、特殊化のピークに近づいていただろう。この時点で、より複雑な情報を扱うための高速デジタルインパルスシステムが、古いシステムの内部に形成され始めていたはずである。今日、すべての多細胞動物は、このようなハイブリッドシステムを有しており、その複雑さは、少なくともあと数世代の神経生理学者に仕事を提供するはずである。

進化の交差点 Crossroads of Evolution

コールとグラフの説には、ひとつ決定的な要件がある。地球磁場の極性が、共振期間中、同じでなければならないのだ。そうでなければ、生体組織の中に右と左の異性体が混在することになる。しかし、この5億年の間に何度も極が反転していることが証明されている。そのたびに、多くの生物種が絶滅してきた。

地磁気の記録は、磁性鉱物を含む火成岩と、海底堆積物の二カ所に書き込まれている。溶融した岩石中の磁性粒子は自由に動き回り、優勢な磁場と調和する。岩石が冷えると、磁性粒子はその場に凍りつく。同じように、海底に沈む磁性粒子は、沈殿したときの磁場の向きを反映している。海の堆積物やそれが最終的に岩石となったものは、何百万年もの間、乱れることなく磁気年代を刻んできた。一方、火成岩の比較的少数の地層は、その後の隆起によって乱れることなく、時折その先を垣間見せてくれる。地質学的な時間の流れからすると、この逆転は非常に速い。磁場の強さは、数千年の間、平均値の半分程度まで低下する。そして、さらに数千年の間に極の位置が変わり、さらに数千年後に磁場は通常の強さを取り戻す。全部で約5,000年かけて変化する。

1960年代初頭、磁極の反転が発見されたとき、地球物理学者たちは磁場が反転の際に完全に消失すると考えていた。そのため、高エネルギーの紫外線や宇宙線から生命を守る電磁波の傘がなくなることで、大規模な絶滅が起こると考えられていた。この"大いなる死"は、古生物学者を長い間、困惑させてきた。

やがて、ある種の放散虫の絶滅が、磁場の反転と相関していることがわかった。放散虫は、石灰質の硬い骨格を持つ微小なプランクトン動物である。それぞれの種は、はっきりとした複雑な形をしている。そのため、放散虫の遺骸は堆積物コアの中で連続的に記録され、容易に認識することができる。

1967年までに、コロンビア大学ラモント・ドハティ地質観測所のジェームズ・D・ヘイズとニール・D・オプダイクは、8種類の放散虫の絶滅を逆転現象と関連付けていた。それぞれの放散虫は広く分布し、個体数も多く、絶滅は突然に起こった。このことから、"放射線の嵐"説は間違いないと思われる。

しかし、その後、電界強度は半分程度にしか低下せず、バンアレン帯や電離層の防御力を極端に低下させるほどではないことが判明した。さらに、放散虫は水深数メートルまで生息しているため、放射線から守られるはずである。ヘイズはその後、現在の知識のあまり具体的でない輪郭を次のように描いている。進化の過程で動物がより分化するにつれて、まだ知られていない何らかの致命的な逆作用に対してより敏感になるのだと。反転のない長い期間(静止期は数千万年続くこともある)は、この影響を特に受けやすい種を大量に生み出し、次のシフト時に淘汰されるようである。

私たちは、特に広範囲に及ぶ二つの絶滅を知っている。ひとつは約2億2,500万年前のペルム紀の終わりで、原生動物から初期の爬虫類まで、当時生きていた動物の半分が絶滅した。白亜紀の終わりには、約7,000万年前に恐竜の時代が幕を下ろした。いずれの場合も、長い静止状態を経て、磁極の反転が頻繁に起こっていた。また、化石記録には、それほど大規模ではない絶滅の時期も多数記録されており、磁場の反転と相関している。最近では、シカゴ大学の J. ジョン・セプコスキ・ジュニアとデビッド・M・ラウプが、2,600万年周期と思われる大量死を報告している。

もしこの仮説が成り立つなら、太陽や銀河の影響が、磁気の反転と相互作用して、最大限の破壊力を発揮しているのかもしれない。地球の磁場が生命の誕生に役立ったかどうかは推測するしかないが、1971年までには、地球の磁場の極性変化が、種の"刈り込み"によって生命の発展を形作ったことは、ほぼ確実なものとなった。

その年、私はラモント大学の非公開の会合に招かれ、生物学者や地球物理学者たちの中でたった一人の医学博士として、この逆転現象について話をした。当時は、絶滅の影響がどのようにして生じたのか、推測することしかできなかった。地球内部のどのような変化が逆転を引き起こしたのか、その過程がマイクロパルセーション(地磁気脈動)などフィールドにどのような影響を与えたのか、実行可能な理論すらなかった。私たちが同意できたのは、おそらくあらゆる面で変化があったということだけで、それ以来、私たちの知識はあまり進歩していない。ポールシフトはゆっくり起こるので、生物は簡単に適応できるかもしれないし、磁場の強さが50%低下することも、あまり重要ではないようだ。しかし、マイクロパルセーションが有糸分裂のリズムのタイミングを含むバイオサイクルを制御していることが分かっているので、その周波数が大きく変化すると破滅的な事態になる可能性がある。

人工的な極低周波磁場の実験(第15章参照)により、30ヘルツから100ヘルツ程度の、正常に近いが少し上の振動数では、細胞周期の時間が劇的に変化することが分かっている。これは胚の正常な成長を妨げ、異常な悪性成長をも助長する傾向があると思われる。もし、地磁気の反転でマイクロパルセーションの周波数がこの範囲に上がれば、何世代にもわたって成長誤差が蓄積され、絶滅する可能性も十分ある。しかし、それを予測することはできない。

反転は、ある時期には5万年に一度、ある時期には何百万年というように、実にさまざまな間隔で起こっているようである。最後の反転は、約73万年前に起こったようだ。NASAのMAGSAT衛星や湖の堆積物に含まれる磁性粒子の測定データから、地球の磁場強度は着実に低下しており、それは過去数千年の間続いていると解釈する科学者が何人もいる。もしそうなら、私たちはすでに次の反転を迎えているのかもしれないが、単に磁場の短期的な変動のひとつを経験しているだけかもしれない。

また、反転が我々にとってどれほど深刻なものであるかもわからない。過去に起きた反転を乗り越えてきた人類だが、今回は特別に不安な理由がある。今、逆転現象が起きているとすれば、それは通常の場が私たち自身の電磁波で汚染された最初のものであり、その中でも最も強力な50ヘルツと60ヘルツは、成長制御への干渉が予想される"危険帯"のちょうど真ん中に位置している。しかし、電磁波は与えるだけでなく、奪うこともできる。次のピークまで頑張れば、電磁波の知恵を微妙に注入することができるかもしれない。

サンフランシスコにある二つの大学の薬理学者であり人類学者でもあるフランシス・アイバンホーが最近提案した独創的な理論は、電磁波が我々自身の発達にとっていかに重要であったかを示唆している。アイバンホーは、既知の旧石器時代の人類の頭蓋骨の頭蓋容積を統計的に調査し、同時期の磁場の強さや人類文化の大きな進歩と相関関係を持たせた。その結果、約38万年前から34万年前、そして5万5千年前から3万年前にかけて、脳の大きさが急激に変化していることがわかった。

この二つの時期は、それぞれミンデルとヴルムという大きな氷河期に対応しており、ミンデル初期にはホモ・エレクトスが火を広域で使用し、ヴルム期にはホモ・サピエンス・サピエンス(クロマニョン族)の出現とネアンデルタール人の衰退という、文化の大きな進歩があった時代でもある。同じ時期に起こった他の二つの氷河(約120万年〜105万年前のガンツ氷河、約15万年〜10万年前のリス氷河)では、人類の進化はこれほど明らかにはならなかった。また、他の二つとは異なり、平均地磁気強度がかなり低かった。

アイバンホーは、磁場が脳の成長ホルモン制御経路に直接作用して、急激な進化を遂げたとする説を唱えている。彼は、脳の側頭葉の一部である海馬の一部が、電磁エネルギーの変換器として機能していることを示唆している。海馬のアモン角と呼ばれる部分は、強い電流の流れによって一方向に神経が流れるアーチ状の部分で、電界強度の変化を読み取り、フォルニクスというよく知られた経路の束によって視床下部に送り、さらに成長ホルモンが作られる下垂体前葉に送ることができる。妊娠中にこのホルモンが大量に分泌されると、大脳皮質の大きさとその神経細胞の数が、脳の他の部位に比べて増加することが知られている。

また、海馬と視床下部との結合は、ヒトが他の霊長類よりはるかに大きい脳の部位のひとつであることをアイバンホーは指摘している。この考えは、海馬の神経活動が電気刺激によって増大し、1秒間に10〜15回のサイクルで最大になることから、さらに支持されるようになった。これは、今日の(電磁)場で支配的なマイクロパルセーション周波数か、それよりわずかに高い周波数である。私たちの発達を最も強力に左右するのは、最も微細な、私たちにはまったく見えない力であることが判明したのである。

耳がなくても聞こえる Hearing Without Ears

これまで、地球、月、太陽の電磁場が生命にどのような影響を与えるかを考えてきた。次章では、私たちが使っている機械が発する人工電磁場の影響について考えてみよう。しかし、私たちがあまり知らない、他の生物の生体磁場が生物に与える影響もあるはずだ。

もし、ある神経系が他の神経系の磁場を感じることができれば、超感覚的知覚を説明するのに非常に有効な手段となるだろう。私たちが理解できないものは存在し得ないという奇妙な教義に従って、主流の科学は心霊現象を妄想やデマとして退けてきた。それは、睡眠、夢、記憶、成長、痛み、意識など、従来の用語では説明できないが否定するにはあまりにもありふれた現象よりも稀なものだからである。

50年前、デューク大学の J.B.ラインは、最初に彼のカードを推理する実験の結果を発表したとき、科学者たちは数年間、熱心に議論と検証を繰り返した。その後、ライン博士の実験を確認しようとする試みのうち、少なくとも60パーセントは偶然よりも良い結果(心理学の他のほとんどの分野よりも良い再現率)を得たが、その開放性(率直さ、寛大さ)はいつの間にか失われていた。

第二次世界大戦以来、真面目な超心理学者は、科学の場から追い出されてきた。例えば1950年代、サイエンス誌とネイチャー誌は、ラインとロンドン大学の初期の超能力研究者である S・G・ソールのある研究結果に対する攻撃を掲載した。今日、このような態度は薄れつつあるのかもしれない。1972年、サイエンス誌に掲載されたこの論文の著者、G・R・プライスは謝罪し、両誌は心霊研究についての報告を時折受け入れるようになったが、依然として否定的な知見が中心である。

このように風潮が変わってくると、超感覚的知覚の根拠として電磁場に注目する研究者も出てきた。しかし、これまでのところ、他のアプローチと同様、決定的な結果は得られていない。1978年、E・バラノフスキーと J・G・テイラーは、様々なアンテナ、皮膚電極、磁力計を使って、超能力を主張する多くの人々をモニターした。その結果、テレパシー実験の成功に関連する電場や磁場は見つからなかった。

1982年、プリンストン大学の工学部長ロバート・G・ヤーンは、これまでにないほど強い印象を与える電子機器のバッテリー(人の行動・能力・知能などを調べる一連の試験)を組み立てた。彼は、精神的な力が干渉計のディスプレイやひずみゲージの測定値にはっきりと影響を与えることを発見し、また、遠隔視実験でも肯定的な結果を得た。しかし、この実験は繰り返し行うことができず、また、研究者や被験者の気分、あるいは他の計れない環境要因によって変化するようだった。

このように、心霊研究が始まった当初から、心霊 psychic を信じる人の方が、実験がうまくいくことが多いようである。ヤーンは電磁気的要因について明確な知見は得られなかったが「……非合法な研究や無効な批判を一旦脇に置くと、心霊現象の証拠は実験的な観察の積み重ねで構成されている……これは哲学的なジレンマの度合いを増す」というこの上なく控えめな結論を出さざるを得なくなった。

バイオフィールドの研究はまだ初期段階にあることを忘れてはならない。SQUID(超伝導量子干渉計)によって、私たちの頭の周りにある磁場を最初に見つけることができるようになってから、まだ10年しか経っていない。ハトは、最新の機器よりも何千倍も感度の高い磁気検出器を持っている。また、半導体電流と外部磁場との相互作用は、電線に流れる電流の数千倍にもなることが分かっており、技術者はこの感度をさらに千倍以上に高める微細なデバイスを作り上げている。電子顕微鏡は、すべての生きた細胞の中に、これまで考えられなかったような複雑な結晶構造を発見し、その機能を推測することができるようになった。

現在では、超能力的な意図が固体デバイスの電流の流れに影響を与えることができるという証拠がいくつかあり、超感覚的な要素が働くエネルギーレベルが近づいてきているのかもしれない。すべての生物は微弱な電磁場を発生し、すべてではないにしても多くの生物は地球の電磁場を感知することができるので、この媒体によるコミュニケーションの可能性は依然として高い。

最近、国防総省の頭の固い兵器担当者がこの分野で数百万ドル規模の研究を行っていることが明らかになったが、これも公の場で働く科学者がこの考えを否定すべきではない理由のひとつである。私たちは常に、現在の理論よりも観察に重きを置くよう注意しなければならない。私たちは、まだ磁気のことを完全に理解しているわけではないことを忘れてはならない。

両磁極を持つ単一の領域が、磁気の最小単位ではない可能性が出てきた。物理学者は現在、磁気単極子の存在を仮定している。これは、北か南、どちらかの極だけの性質を持つ粒子だ。実際、その実験的な証拠もある。さらに理論家の中には、光のように波とモノポール粒子が複合した、これまで疑われていなかった磁気の存在を想定している人もいる。

生物はこのような、今は計ることのできないエネルギーと相互作用しているのかもしれない。このようなメッセージシステムは、進化の過程で少なくとも二つの大きな困難を乗り越えなければならないだろう。しかし、私たちの電気工学の経験から、生命が取ったかもしれない実行可能な方法を提案することができる。

ひとつは、バイオフィールドの強度が地球の電界よりはるかに低いという問題だ。したがって、他の生物からの入力はノイズに埋もれてしまう。これは電気通信の共通の障害であるが、これを回避する方法がいくつかある。最も簡単なのは、送り手と受け手が共に周波数ロックされていること、つまり、ある周波数に同調し、他の周波数に鈍感であることである。このようなロックイン(閉じ込める)システムは、自然発生的な超能力体験が親族や親しい友人との間で起こることが多い理由を説明できるかもしれない。私たちの機器の感度は、いつの日か、特定の周波数の生体磁気フィールドに同調できるまでに発達するかもしれない。

もうひとつの理論的な困難は、心霊通信が距離によって衰えることはないようだということだ。一方、動物の神経系を取り巻く電磁界は、最初は想像を絶するほど小さく、その後急速に減少していく。しかし、極低周波(ELF)通信には特異な性質がある。電離層との相互作用により、この周波数帯(1秒間に0.1〜100回)の微弱な信号でも、消滅することなく世界中を駆け巡るのだ。もし生まれつき持っている周波数選択機能がこの帯域で働いているならば、地球上のどこでも同じように受信できるはずである。現時点では、DC(直流)ペリニューラル(神経周囲の)システムとその電磁場が、直接実験が可能な唯一の超心理学の理論となっている。

そしてそれは、予知を除くほとんどすべての現象に対する仮説を生み出している。テレパシーは、生物学的にプログラムされた高周波振動のチャネルを介して、神経周囲の電磁場での送受信である可能性がある。

ダウジングは、地下水や鉱物の電磁場の無意識の感覚に関わるかもしれない、この考えは1960年代にロシアの実験によっていくつかのサポートを与えられた。ソ連地質省のニコライ・ソシェバノフは、40人のプロのダウザーに、手首に通電ワイヤーを巻いたり、頭に馬蹄形磁石を近づけたりすると、その精度が少なくとも4分の3は落ちることを発見した。

生物学的半導体は、"センシティヴ sensitive(霊感のある人間)“が生物の周りでしばしば報告するオーラの根拠となる可能性もある。この"光輪 halo“は、電磁気的なバイオフィールドの現れではないか、と長い間考えられてきた。高電圧写真(キルリアン写真)は、オーラの描写に非常によく似た画像を作ることができるため、心霊現象のある側面を実験しやすい形で可視化することができるのではないかと期待されている。このような可能性から、私たちの研究室では1970年代半ばにキルリアン写真の研究を行った。その結果、被検体の健康状態の変化に応じて変化するような美しい写真を得ることができた。

しかし、この方法は、ある重要なテストに失敗した。もし、キルリアン光輪がバイオフィールドや生命の基本的な側面を実際に反映しているならば、撮影された生物が死ぬと消えるはずである。しかし、そうはならなかった。死体の水分量が一定である限り、画像は変わらないのだ。この現象は、コロナ放電という単純な物理現象によるものであることがわかった。

これは、キルリアン装置の二枚のコンデンサー板の間にある空気の分子を、高電圧の電場が分解して発生するものである。空気中の水蒸気の量によって、この現象が起こる電圧が変わり、カラーフィルムでは、色や大きさの異なるコロナ(光環)が生成された。

私たちは、キルリアンイメージが生きている状態に関係しているという証拠を見いだせなかった。また、もう一つの可能性として指摘されていた、不可視のフィールドやオーラを映し出す"スクリーン"としての役割も見いだせなかった。

これは、他の生物の周囲で時折感じられるオーラが想像上のものであると言っているのではない。民間伝承でよく登場するようなことは、実は根拠があることが多い。しかし、それを説明するには、身体の磁場はあまりにも弱すぎる。私たちの生体磁場は、たとえ何倍も強いものであったとしても、光を発することはあり得ない。しかし、脳の中の適切な感度の磁気探知機が、視覚野と神経接続されていれば、いわば磁場を"見る"ことができるかもしれない。

宇宙飛行士がチェレンコフ放射を"見る"のと同じように、高エネルギーの宇宙線が網膜を通過することで光の点滅が起こるのだ。一方、オーラは文字通り光の一種であり、その周波数はごく一部の人間以外には見えないのかもしれない。

発光ダイオードの発見は、まだかなり最近のことである。思い出していただきたいのだが、私たちは、骨にたまたまそのような性質があることを発見した。この実験のポイントは、骨に半導体の PN接合ダイオードが含まれていることを証明したことだ。生き物の中には、他にもダイオード(整流作用〈電流を一定方向にしか流さない作用〉を持つ電子素子)があるかもしれない。しかし、遠距離から飼い主のもとに戻ってきたペットの数は、多くの犬や猫が未知の感覚によって特定の人を見つけることができることを示唆している。

デューク大学の超心理学研究所は、50以上のそのようなケースを認証しており、多くは数百または数千マイルの旅行を伴う。我々は、ハトは他のほとんどの生き物よりもはるかに優れた地球の磁場によってナビゲートするように、いくつかの種は他のものより優れているだろうことが予想される。

人間でも、遺伝的な偶然や生い立ちの違いによって、他の人よりも優れた才能を持つ人がいるかもしれない。また、サイキックセンスは普遍的な能力であり、人間がメッセージを伝えるために言語に依存するようになるにつれて、忘れられたり抑制されたりしたのかもしれない。もし、同じシステムに依存しているのであれば、超能力と再生は一緒かもしれない。一般に、単純な動物の間では、その方が優れているのかもしれない。

デジタル・インパルス・システムの効率が上がるにつれて、その情報は、以前のモードで作動する感覚を圧倒するようになったのかもしれない。実際、それがデジタル・システムの目的のひとつであったかもしれない。他の生物からの電磁波情報が常に存在することが、耐えがたい負担になっていたのかもしれない。もし、世界中の人が考えていることを同時に聞くことができたら、どんなに混乱するだろうか。

結局のところ、霊媒師、魔術師、超能力実験者は皆、ある種のトランス状態や精神的静寂(神経インパルス活動の低下)が最良の結果をもたらすために必要であると同意している。エルマー・グリーンによれば、チベットのある伝統的なヨギは、初心者に透視を教えるために、窓のない暗い部屋で、ガラス板の上に座り、磨かれた銅板の方に北を向けて瞑想させ、頭の上に棒磁石をつり下げ、その磁石のN極を天頂に向けさせる。

バイオフィールドは、サイコキネシス(念力)やオブジェクトの刷り込みの理論にも適している。生物も非生物も、すべての物質は究極的には電磁気的な現象である。少なくとも物理学が浸透している範囲では、物質世界は電磁力によって保持された原子構造である。

もし、ある人が他の生物のフィールドを検出できるのなら、ある人は自分のリンクしたフィールドによって他の生物に影響を与えることができるはずではないだろうか? 私たちの身体の細胞機能は、私たち自身の直流磁場によって制御されているので、才能あるヒーラーは、信頼と希望というプラシーボ効果にとどまらず、サポートとなる電磁効果を生み出し、それを患者に伝えたり、患者の内部電流を直接変化させるように操作すると考える根拠がある。このような影響力を認めると、無生物の電磁構造に対するバイオフィールドの意志的な作用と同じようなことが可能になる。

これは、トリックを排除した金属曲げ実験から、干渉計、ひずみゲージ、乱数発生器などを用いたより厳密に制御されたテストまで、あらゆる形態のサイコキネシスを包含している。現在のところ、この仮説が検証可能な唯一のものである。

もっと大げさに言えば、バイオフィールドは人の思考をその人の周囲に投影し、その電磁気的特性を変化させ、その人が不在でも他の人が感じ取れるようにすることができるのではないか、ということだ。これは、超常現象の中でも最も一般的な体験かもしれない。犯罪現場に居合わせた霊能者が反応したことによって解決した事件の数々を見れば、科学者は同僚から嘲笑されるのを恐れず、この考えを調査する権利があるはずだ。

生物学では何度も何度も、全体は部分の総和以上であることを発見してきた。生体電磁場についても同じことが言えると期待される。地球上のすべての生命は、地殻の上に薄く広げられた知覚の釉薬であり、ひとつの単位であると考えることができる。全体として、そのフィールドは、全生物の思考と感情の痕跡が刻まれた、空洞で見えない球体だろう。

イエズス会の司祭で古生物学者・哲学者のピエール・テイヤール・ド・シャルダンも、同じことを仮定した。生物圏から噴煙のように発生するノウアスフィア noosphere("人間の思考の圏域"を示す言葉)である。地球を一瞬で一周できる生物学的通信路が、おそらく生命の起源そのものにあるとすれば、各生物がそのような集合的な心とのつながりを保持していなかったとしたら、それは不思議なことだ。もしそうなら、神経周囲直流システムは、集合的無意識、直感、元型のプール、神または悪魔の高度な知性、ミューズそのものと呼ばれるイメージと夢の大貯蔵庫に我々を導くことができるだろう。

14. マックスウェルズ・シルバーハンマー Maxwell’s Silver Hammer

生命の起源などという遠い問題を考えるとき、科学は憶測という薄氷の上を新しい岸に向かって滑走しなければならないが、同時に現在の危険性をできるだけ具体的に警告する義務もある。地球の電磁波活動が生命に大きな影響を与える以上、人工的なエネルギーがどのような結果をもたらすのか? ということは当然の疑問である。

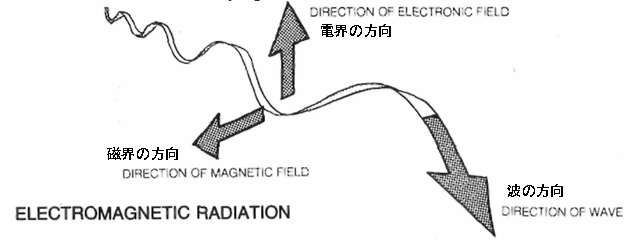

電磁気学には、"場"と"放射"の二つの側面がある。磁場とは、磁場を発生させる物体の周りの空間に存在する"何か"のことだ。永久磁石の周りに場があるのは、鉄の粒子が空間を通って磁石に飛び込むことができるからだ。鉄に力を加えている目に見えないものがあるのは明らかだが、それが何であるかは問わない。誰も知らない。

電気を帯びた物体からは、電場という類似のものが外側に伸びている。電場も磁場も静的なもので、変化することはない。ラジオアンテナのように電界の強さを変化させ、時間の因子を導入すると、電磁場が発生する。これはその名の通り、電場と磁場から構成されている。電場の揺らぎはエネルギーの波として送信機から外部に放射されるが、この波は同時に、質量も電荷もない粒子(光子)の流れとして振る舞うことがなぜかできる。これがどのように起こるかについては、繰り返しになるが、聞かないでほしい!

送信機との関連を強調するために電磁場(EMF)と呼ばれることもあれば、外に向かって流れるような側面を強調するために電磁放射(EMR)と呼ばれることもある。しかし、この二つの用語は同じ現象を指しており、互換性がある。ただし、静的なものと時間的に変化するものとの区別は、唯一意味のあるものだ。各エネルギー波は、波の進行方向に対して直角の電場と磁場から構成されている。

1秒間に形成される波の数が周波数、1回の振動でエネルギーが進む距離(光速)が波長である。周波数が高いほど波長は短くなり、逆に周波数が低いほど波長は長くなる。電磁波の周波数は非常に広い範囲に及んでいる。最も短いガンマ線は、10億分の1ミリメートルの長さで、1秒間に6兆回振動している。

X線や紫外線と並んで電離放射線と呼ばれるのは、その高い光エネルギーが電子を原子から引き離し、反応性の高いイオンを本来存在しない場所に作り出してしまうからだ。原子力発電所からの放射線の被害の多くは、このような方法で引き起こされる。紫外線の長波長に始まる低周波はすべて非電離放射線である。

次に、目に見える唯一のエネルギーである可視光線は、1秒間に数百兆回の振動をし、赤外線は放射熱として感じられる。その下にあるのが、私たちが通信に利用している電波だ。その周波数は、ギガヘルツやメガヘルツ(1秒間に何十億回、何百万回という単位)で表されるマイクロ波(MW)から始まり、ラジオ波(RF)を経て、周波数がゼロに収束する高周波(ELF)へと続く。

マイクロ波とラジオ波のスペクトルは、任意に、超高周波、超高周波、超高周波、超高周波、中周波、低周波、超低周波、超低周波のアルファベットに分割される(それぞれ EHF、SHF、UHF、VHF、HF、MF、LF、VLF、ELF)。極超長波は地球の大きさに近い波で、10ヘルツの場合、1波が約18,600マイル(29,933.8km)になる。

光と赤外線を除けば、これらのエネルギーは計測器なしでは認識できないため、ほとんどの人は、私たちがわずか1世紀でいかに劇的かつ急激に電磁環境を変化させたかに気づいていない。

ケンブリッジ大学に在籍していたスコットランドの物理学者マクスウェルは、1873年に光が未発見の広大な放射線の領域のほんの一部に過ぎないことを数学的に示した。1888年、ハインリッヒ・ヘルツが初めて電波の一部を発見した。一方、エジソンは1882年にニューヨークで最初の商用電力システムを構築していた。

それ以前の何十億年もの間、生命が育つエネルギーは比較的単純なものだった。その中に微小な脈動で変調された弱い電磁場があり、さらに太陽と月の周期によって形を変えている。10,000ヘルツを中心とした静電気が、雷雨の中で稲妻が光るたびに地球全体に響き渡っていた。太陽や他の星からの弱い電波も少しはあった。赤外線や紫外線を含む光は、最も豊富な電磁エネルギーだった。それ以上の周波数では、宇宙からの電離X線やガンマ線、岩石中の放射性鉱物からの放射線を生物がわずかに吸収するのみであった。エネルギースペクトルの大部分は、まったく無音であった。このような静かな世界は、もう二度と体験することはできないだろう。

1893年、ニコラ・テスラは最初の交流電源システムでシカゴ万国博覧会に明かりを灯し、その2年後にはナイアガラの滝を利用して電気工学の近代的な時代を切り開いた。1901年、グリエルモ・マルコーニは、テスラの設計した装置を用いて、大西洋を横断する無線電信を送信した。1907年に真空管が発明されると、1915年にはラジオによる最初の音声送信が行われ、1920年には最初の商業放送局が開局した。

それまでは、多くの人がロウソクや灯油で夕食をとっており、周囲の環境は地球の原始的なフィールドを模倣しているに等しい状態であった。最も大きな変化は、すべて第二次世界大戦後の一世代で起きている。電離層で跳ね返された電波を短波化し、長距離通信に利用する動きは、戦前から始まっていた。マイクロ波レーダーはファシズムとの戦いから開発され、イギリスの戦いに勝利し、ドイツへの全天候型爆撃を可能にし、アメリカ海軍に日本軍に対する決定的な優位をもたらした。この対立は、その他にもあらゆる種類の電子機器を生み出した。

1947年、ベル電話がニューヨークとボストンの間に最初のマイクロ波電話中継塔を設置し、同じ年、同じくマイクロ波で送信される最初の商業テレビ放送が開始された。それ以来、ほとんどすべての人が電気製品に関わるようになり、今日、私たちは生命が経験したことのないエネルギーの海で泳いでいる。デジタル時計、カメラ、懐中電灯、携帯ラジオ、自動車の点火装置など、電池で動くものはすべて直流磁場を発生させる。

鉱石の精錬、鉄スクラップの精錬とリサイクル、下水の浄化、蒸気ボイラー用水の軟化など、産業界では強い磁場が利用されている。また、電車の発車と停止は、パワーレールを巨大なアンテナに変え、100マイル(約160km)以上にわたってELF波(極低周波)を放射している。

60ヘルツ(ヨーロッパとロシアでは50ヘルツ)で振動する電磁場は、家庭の電化製品や職場の機械から、地球上のほぼすべての人を取り囲んでいる。高圧送電線の500,000マイル(804,672km)以上は、米国を横断している。無数の小さな電線が各家庭、オフィス、工場、軍事基地などに引き込まれ、すべて交流または直流の電界を発生させている。

電線の近くにある金属製の物体は、電界をより高いレベルまで集中させる。さらに、高圧線は、事実上、ELF帯の60ヘルツで動作する巨大なアンテナであり、世界最大の"ラジオ"送信機だ。また、電流の種類や電圧を変えるスイッチングステーションからも高周波が放射されている。

店舗や図書館の盗難防止装置、空港の金属探知機などからは、100〜10,000ヘルツの交流磁界が発生している。低周波の電波は、航空・海上航行、時刻表示、緊急信号、一部のアマチュア無線チャンネル、軍用通信などに使われている。535〜1,604キロヘルツの中周波は、AMラジオ送信機用に確保されており、この国では5万ワットに制限されているが、海外ではもっと強力な場合もある。

HFとVHFのチャンネルは、全国に3500万台あるCBラジオ(市民バンド無線)や、ハムラジオ(アマチュア無線)、空と海のナビゲーションシステム、軍事利用、スパイ衛星、警察やタクシーの無線用の短波帯からのおしゃべりで埋め尽くされている。VHFテレビとFMラジオもこの帯域に存在している。現在、アメリカだけでも1万を超える商業ラジオとテレビ局があり、その他にも700万のラジオ送信機があるが、軍によって運用されている数百万はカウントされていない。

気象衛星、各種レーダー、ジアテルミー機器(医療目的で体組織を部分的に温める医療器具)、1千万台以上の電子レンジ、さらに警察無線やタクシー無線、自動ガレージドア開閉装置、高速道路の緊急通報装置、UHFテレビなどが、低いマイクロ波周波数を競って利用している。さらに高いマイクロ波帯には、軍用通信チャンネルやレーダー、航法用ビーコン、商用通信衛星、各種トランシーバー、アメリカの25万本のマイクロ波電話・テレビ中継塔などがひしめいている。

電波やマイクロ波は、その上にある赤外線と同様に、高強度のビームを当てると熱を発生する。合板の接着、ゴムの加硫、靴の製造、食品の殺菌、プラスチックの製造、店頭に並ぶ何兆個ものプラスチック包装商品のヒートシール、さらには牡蠣の開殻など、あらゆる工業製品に利用されている。

現代のエレクトロニクスは、マイクロ波炉で作られた完璧なシリコンやゲルマニウムの結晶なしにはありえない。人類は、環境の他のどの側面よりも、電磁波の背景を変化させてきた。例えば、私たちの周りにある電波の密度は、太陽から届く自然のレベルの1億倍、2億倍になっている。また、いかなる終わりも見えない。

超電導ケーブルが導入されれば、送電線の周囲の電界強度は10倍にも20倍にもなる。電気自動車、磁気浮上式輸送機、太陽光発電を地球に送るマイクロ波放射型衛星など、新たな強力な電磁波汚染源が加わる。山の斜面に設置された長さ1マイル(1.6km)のレールから人工衛星を宇宙に打ち上げる電磁カタパルトの提案では、1回の打ち上げの数秒間に国内1,000カ所の発電所の出力を合計したものが必要になる。

数年前まで、ほとんどの研究者は、各波長は主にその大きさに匹敵する物体と相互作用すると考えていた。これは、理論的には各周波数は一種類の影響に限定され、人間にとって本当に厄介な問題は、スペクトルのひとつの部分(FMバンド)からしか発生しないと予測した安心できる考え方だった。

しかし、現在では、極超長波(地球の持つシューマン共鳴の周波数帯域)帯の周波数はすべての生命体に影響を及ぼし、その他の周波数帯では、素粒子から生物圏全体まで、あらゆるレベルの特定のシステムに影響を及ぼすことが分かっている。もちろん、あるレベルの変化が生物全体に二次的な変化を引き起こす可能性は十分にあり、元の変化を特定することは困難である。さらに、特定の周波数の電磁波の影響は、しばしばその電力密度、つまりある領域を流れるエネルギー量に関係する。

生物学的な影響については、1平方センチメートルあたりのマイクロワット(100万分の1ワット)単位で測定するのが最も適切だ(単位はここでは簡略化してマイクロワットとする)。しかし、線量と効果の間には直接的な関係がないことが多く、出力密度が低いと効果が高くても、高いと効果がないことがある。また、ある出力密度のエネルギーが実際にどの程度吸収されるのか、身体のどの部分で吸収されるのかはわからない。

電場や磁場も同様で、動物の形状によって電場の歪み方が異なるため、研究はさらに複雑になる。同様に、毛皮、羽毛、皮膚の厚さ、骨の大きさ、動物の一般的な形状によって、ラジオ波とマイクロ波の吸収は我々の能力を超えて複雑になる。したがって、ある種の動物に見られる反応を他の動物に当てはめることはできない。ダメージの可能性(または有益な効果)を検証する唯一の方法は、実際に実験をすることだ。ある意味、全世界の人々が巨大な実験の対象になっているのだ。

電気汚染(私たちがますます浴びるようになっている、目に見えず、感じられず、不自然な電磁場の総称)は、10年近く前から世間で盛んに議論され、それ以前も何十年も公になっていない懸念があった。しかし、残念ながら、その危険性を問うのが遅すぎた。ほぼすべての人が日常的に電気を浴びていることは、既成事実化されている。

『ボディ・エレクトリック』目次

謝辞 7

共著者ノート 9

はじめに 芸術の約束 17

第1部 成長と再成長 23

①ヒドラの首とメデューサの血 25

骨における治癒の失敗 29

事実となった寓話 32

②傷口の中の胚 40

成長のメカニズム 42

制御の問題 47

神経接続 55

活力ある電気 60

③奇跡のサイン 68

裁判 69

逆転の発想 71

第2部 刺激的な電流 77

④生命の可能性 79

不人気な科学 82

神経学の底流 85

新しいモードでの伝導 91

コンセプトの検証 94

⑤意識の回路 103

サークルを閉じる 103

アーティファクトマンと本当の友人 106

電磁波の脳 110

⑥くすぐりの遺伝子 118

神殿の柱 118

骨の内部電子工学 126

血液の中の驚き 135

自分でできる脱分化 141

遺伝子の鍵 144

⑦哺乳類の朗報 150

ネズミの足で第一歩を踏み出す 152

子供の頃の力、大人の展望 155

第3部 私たちの隠されたヒーリングエネルギー 161

⑧銀の杖 163

成長にはマイナス、感染にはプラス 163

ポジティブな驚き 169

骨折り損市場 175

⑨臓器の木 181

軟骨 187

頭蓋骨 188

目 190

筋肉 191

腹部臓器 192

⓾ラザロハート 196

ファイブ・アラーム・ブラステマ(芽体) 197

⑪自己修復ネット 203

末梢神経 206

脊髄 207

脳 213

⑫間違った方向を正す 215

再統合的アプローチ 219

第4部 生命の本質 227

⑬消えた章 229

身体のコンステレーション 233

統一された経路 238

⑭地球と呼吸する 243

故郷の魅力 250

フェイス・オブ・ディープ(深遠の表情) 255

進化の交差点 261

耳がなくても聞こえる 264

⑮マクスウェルシルバーハンマー 271

サブリミナル・ストレス 276

パワー(権力?)対人間 278

致命的な場所 284

中枢神経系 284

内分泌・代謝・循環器系

システム 288

成長システムと免疫反応 292

矛盾する基準 304

目に見えない戦争 317

クリティカル・コネクション 326

あとがき 政治学 330

用語集 348

インデックス 353

資料

動画の中でリンクが張られている参考資料です。

テイヤール・ド・シャルダンの人類と進化的意識に関する哲学の収束的定量化と物理的裏付け

論文引用

F. E. グラフ & E. R. コール(1974). 「先カンブリア期の極超長波とアビオジェネシス」。M. A. Persinger (Ed.), 「極超長波および超長波の電磁界の影響」 (pp. 243-273) New York: Plenum Press.は以下の論文で引用されています。

タイトル:「テイヤール・ド・シャルダンの人類と進化的意識に関する哲学の収束的定量化と物理的裏付け」

抜粋

テイヤール・ド・シャルダンは、地質生物学的現象と哲学的・精神的視点との統合により、定量化可能な"精神エネルギー"、生物圏の次の進化段階としての"人間の思考圏"(noosphere)の出現、銀河への意識の究極的拡大といったアイデアを生み出した。宇宙論、量子生物学、人間の大脳のパラメータを効果的に定義する現代の価値観に変換することで、彼の解釈が支持される可能性がある。基本的な普遍的エネルギーを計量化すると、思考中の人間の大脳で測定される大きさと一致する。思考に伴う磁場と、素粒子電子の磁気モーメントの変化を誘発する銀河間強度の磁場を重ね合わせると、宇宙の年齢や"不老不死"に近い持続時間が解ける。人類が地球磁場とシューマン共振の中に身を置くことで、"ノウアスフィア noosphere“の生成と宇宙への展開の可能性が生まれる。人類を均質なエネルギー・パターンにさらし、ノウアスフィアを"統一"するような認知状態を作り出すコンピューター・ベースの新技術が急速に発展すれば、テイヤール・ド・シャルダンの仮説を支持するような物理的変化を生み出すのに十分だろう。

ベッカーが理論化の際に言及したコール&グラフの論文

「先カンブリア期の極超長波とアビオジェネシス」

概要

1938年、オパリンは著書「生命の起源」の中で、原始地球において生命またはその化学的前駆体が合成されうる環境条件を提案した。この条件は、本質的な部分は変わっていないが、その後、改良が加えられている。この原始的な環境の中心的な特徴は、炭素が減少している大気であった。熱力学的な計算に基づいて予測された先カンブリア時代の地球の大気(Rasool, 1972)を表1に示す。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。