存在しないはずの巨大惑星が発見される──小さな恒星が、どのようにしてこのような大きな惑星を宿すことができるのかという疑問

自らの枠組み内でしか物事を評価しない科学

エレクトリック・ユニバースの記事では度々、"自己言及的な科学"という表現が出てきます。自己言及の意味はわかりますが、"自己言及的な科学"とはどういう意味なのか以前から疑問でした。ネットで調べても、どうもスッキリしません。いい機会なので、Copilot君に聞いてみました。適切な答えが返ってくるので大変、重宝しています。実に、すぐれものです。

「自らの枠組み内でしか物事を評価しない科学」というタイトルにしましたが、これ、科学に限らず、世界や日本のこと、政治・経済・医療などの問題から、私たちの日常の会話、思考回路に至るまで共通して言えませんか?

(copilot)

「自己言及的な科学」なんて、なかなか聞き慣れない表現ですよね。実際、科学そのものが“自己言及”をするわけではなく、ここでは 比喩的 な使われ方をしています。

🔍 この文脈での「自己言及的」な意味 この表現が何を意図しているかを読み解くには、ちょっと皮肉や批判が込められている点に注目すると見えてきます:

・「現代の確立された科学(settled science)」は、すでに正しいと広く受け入れられている理論やモデルを指しています。

・そこに「tyrannical(独裁的な)」や「self-referential(自己言及的な)」という言葉がつくことで、「自分で自分の正しさを証明している」「他の可能性を排除する」という 閉じた思考体系のように描かれているわけです。

🌀 つまり… この「自己言及」は、「科学のルールが自らの枠組み内でしか物事を評価しない」「その枠の外を考慮しない」という批判です。 言い換えると、「自分の理論に基づいてしか現実を解釈しない」という意味で「自己言及的」と言っているんですね。

📘 たとえばこんな訳も考えられます:

原文

tyrannical self-referential contemporary settled science

より意訳的な日本語訳

「自分の理論を絶対視し、他を認めようとしない現代科学の権威」

「自分の枠組みに縛られた現代科学体制」

「自説の中だけで完結する現代科学の思考」

🧠 裏にある皮肉 この文章を書いた人は、「今の科学は、知らないことや異なる事象に対して柔軟性がなく、自分の理論から逸脱したものは『ありえない』と切り捨てる」という不満や警鐘を込めている可能性があります。

もしこのニュアンスを含めて訳したいなら、「科学の硬直化への風刺」だと考えて、少し大胆な意訳もありかもしれません。

[要旨]2025/07/20

非常に小さな恒星の周りを回る非常に大きな惑星が発見された。独善的で自己言及的※な現代の確立された科学※によれば、重力によってこのようなことが起こることはありえない。恒星の半径は太陽の1/5、惑星の位置は太陽から水星の1/10の距離で、3日に一度恒星の周りを回っている!

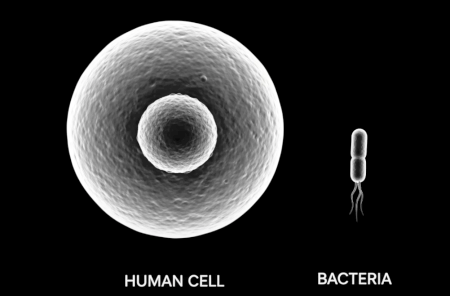

考えるための比喩として言うなら…… 私たちの体内の細胞は、バクテリアと比較すると多かれ少なかれ同じ大きさである。バクテリアは人間の体細胞の約50分の1の大きさだ。もしあなたが、見慣れた細胞の50分の1の大きさの細胞群を見たなら、この小さな細胞は非常に異なる種であり、非常に異なる機能を持ち、かなり大きな細胞と共生していると結論づけるかもしれない。このような新しいタイプの発見を"太陽系"というカテゴリーに振り当てるのではなく、もしかしたらこれらの微細なシステムは、まったく異なる機能とライフサイクルを持つ、まったく異なる生物なのかもしれない。

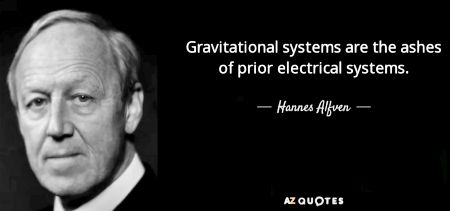

ハンス・アルヴェーンは「重力システムは、以前の(時間・順序が前の)電気システムの"灰"である」と述べている。言い換えれば、電気的な力によって恒星系が形成され、いったん形成された恒星系は重力によってまとまるということだ。

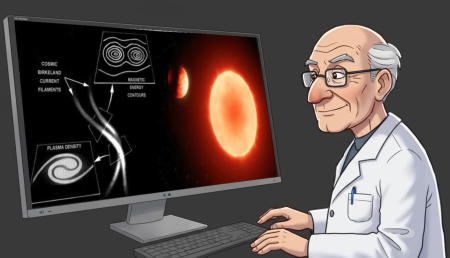

宇宙物理学者のマイケル・クラレージ博士は、宇宙物体や星系が重力によって形成されない理由を説明している。そして、現代の宇宙論が電気を含むようにシフトするまで、願わくば経験的に納得のいく代替見解を提案し続けるだろう。

マイケル・クラレージ

「天文学者は存在しないはずの巨大惑星を発見した」

2025年6月13日掲載

https://michaelclarage.substack.com/p/astronomers-just-found-a-giant-planet

自然天文学Nature Astronomy(Nature Portfolioが発行する査読付き科学誌)

「0.2太陽質量の恒星を周回するトランジット巨大惑星」※

2025年6月4日公開(エドワード・M・ブライアントら、2025年)

https://www.nature.com/articles/s41550-025-02552-4

マイケル・クラレージ:存在しないはずの巨大惑星が発見される

Michael Clarage: Giant Planet Found That Shouldn’t Exist | Thunderbolts

天文学者は驚いています。

もう一度言いますが、本当に驚いていますか?

最近のネイチャー誌の記事で、非常に小さな恒星が非常に大きな惑星の周りを回っていて、その二つが非常に接近していることが説明されています。

自己言及的※な現代の定説科学によれば、重力がこのような配置を引き起こすことはできないので、これは不可能です。

そして、「天文学者は存在しないはずの巨大惑星を発見した」と一般向けのプレスリリースがされました。

ウォル・ソーンヒルはこれをプレスリリースによる科学と呼んでいました。

なぜ存在してはいけないのか?

ところで、重力の理論では、このような小さな星系を作ることはできません。ですから、私たちは、いわば振り出しに戻って、あらゆる重力理論をいじくりまわして、これをうまく機能させようとしなければならないのです。

さて、この新しい太陽系がどのようなものなのか、太陽系のスケールを描くのはとても難しいのです。私たちの太陽系に比べるととても小さい。

恒星の半径は太陽の5分の1、その周りを回る惑星は水星と太陽の10分の1の距離しかありません。しかも、この小さな惑星は3日に一度恒星の周りを回っています。これでは、私たちが考える太陽系とは到底言えません。

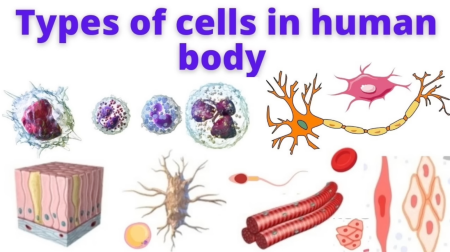

また、生物学でバクテリアと比較したとき、体内の細胞のほとんどがほぼ同じ大きさであることを思い起こさせます。バクテリアはとても小さく、あなたの体の細胞の50分の1か100分の1くらいの大きさです。

もし、あなたの体の細胞の100分の1の大きさの他の細胞がたくさんあるとしたら、その細胞は違うものだと思うかもしれません。それらは何か別のものです。それらは異なる種であり、異なる機能を持っていますが、何らかの形で、あなたが細胞だと呼ぶものと共生しています。

私が言いたいのは、私たちが発見しているこの小さな宇宙系を、私たちが太陽系として親しんでいるものと同じカテゴリーに押し込める必要はまったくないということです。

これらの小さな星系は、まったく異なる機能とライフサイクルを持つ、まったく別のものかもしれません。

では、これらの小さな星系が重力の作用によって形成されないとしたら、どのようにして形成されるのでしょうか?

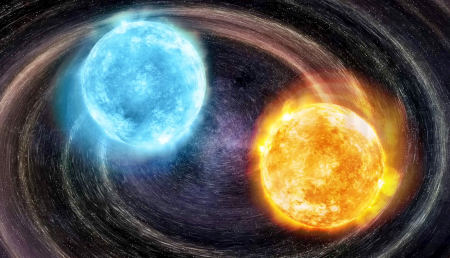

プラズマ宇宙論の父であるノーベル賞受賞者、ハンス・アルヴェーンは、重力システムは電気システムの以前の(時間・順序が前の)灰であると言いました。

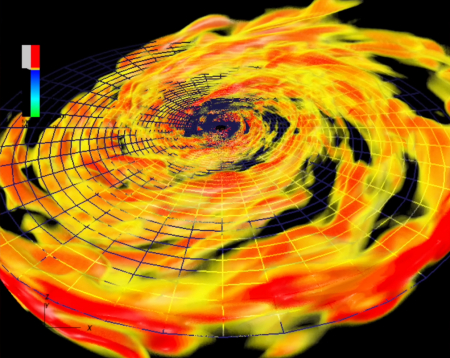

つまり、電気的な力によって太陽系が形成され、いったん太陽系が形成されると、重力によって太陽系がまとまります。宇宙のプラズマに電流を流せば、自然にいろいろな構造ができます。そのひとつがこのようなものです。

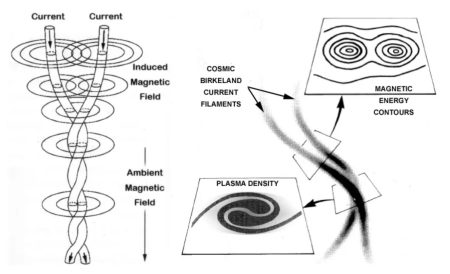

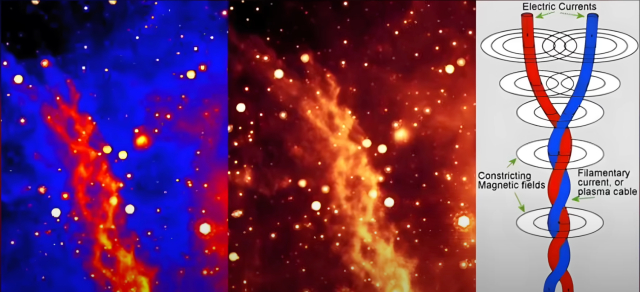

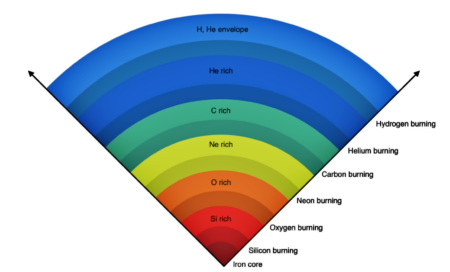

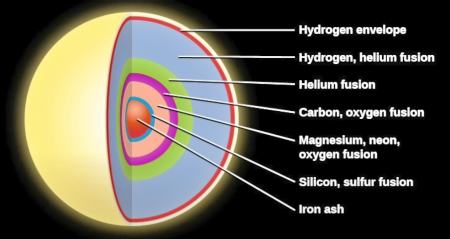

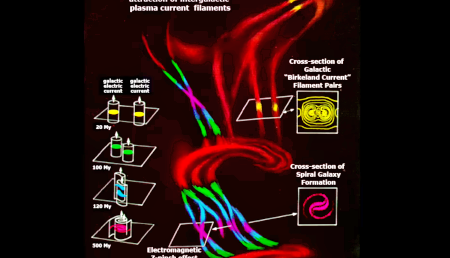

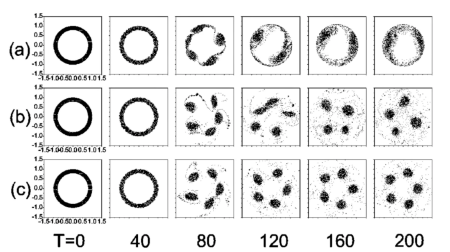

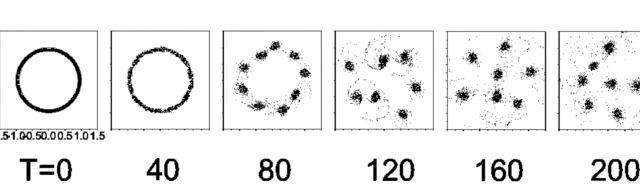

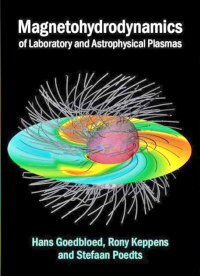

このようなねじれた電流のペアが物質を集め、星間物質の塵のようなプラズマを集中させ、鉄のような重い元素をロープの中心に集め、一方で軽い元素は外縁に集めます。

まさに星や惑星に見られるようなものです。

電気力は、このような物質の集中を形成するのに非常に適しています。

私たちのお馴染みのアリスとボブの話に戻りますが、どちらが重力宇宙論者かは忘れましたが、アリスがそうだとしましょう。

もしアリスが重力宇宙論者だとしたら、彼女はこの小さなシステムがどうやって生まれたのかを理解することも説明することもできないでしょう。

そして、初心に戻ってすべてを見直さなければなりません。

一方、電気を扱う宇宙論者のボブは、実はずっと前に、あらゆる種類の恒星のペア、惑星のペア、恒星と惑星、原始星系と呼ばれるようなものが見つかるだろうと予測していました。

ですから、ボブのプラズマ宇宙論に従えば、このような小さな星系があっても不思議ではありません。とはいえ、すべての詳細を解明したわけではありません。ただ、太陽系形成のモデルを考え直す必要があるだけです。

そうですね、ここにはやるべきことがたくさんあります。

例えば、恒星はなぜロープから外れるのでしょうか?

ロープは連続した線ではないのでしょうか?

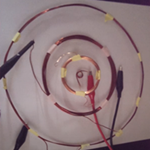

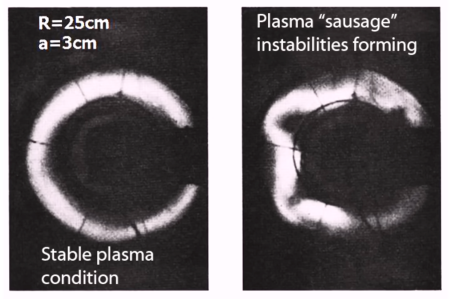

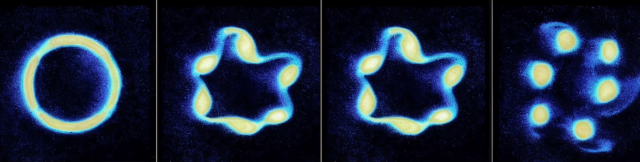

そして、プラズマにおけるさらなる不安定性、お馴染みなのはソーセージ不安定性です。ソーセージ(形が似ていることから)不安定性とは、プラズマを流れる電流の流れ(それは不安定性と呼ばれます)が、自然に小さなビーズに分裂することです。

宇宙電流の流れの中では、より小さなビーズが自然に現れます。

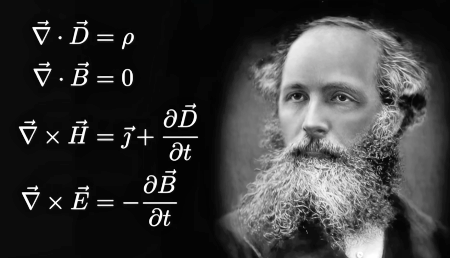

さて、これらのプラズマ構造はマクスウェルの方程式と完全に一致しています。

この設定をコンピュータで実行すると、このような構造が発生することがわかりますが、コンピュータは非常に解像度の低い粒状の結果を出します。

自然界のこのようなシステムでは、兆単位の粒子が存在します。それに対してコンピューターが扱えるのは数千個です。

ただし、見てください、物理学ではこのようなことがよく起こります。あなたの理論と調和する観測された事実があります。そうではなくて、理論から始めて、既知の結果を段階的に導き出すのは非常に難しい。

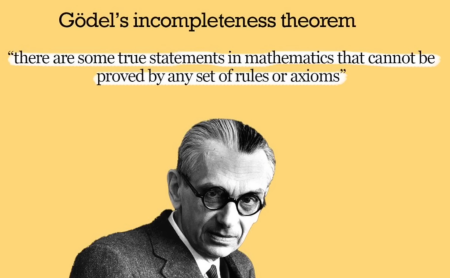

これは、ゲーデルの「すべての論理体系には、その論理体系の内部からは導き出せない真の記述がある」という考え方の物理学バージョンです。

数学には、どのような規則や公理によっても証明できない真実の記述がある

ある世代の優秀な科学者が、新しいモデルを提案したり、すでに確立されたモデルを組み合わせたりして、私たちのために新しい研究分野を創造することがあります。

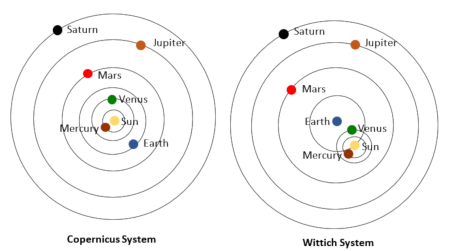

※パウル・ヴィッティヒ(1546年頃 – 1586年1月9日)はドイツの数学者・天文学者。ヴィッティヒの内惑星である水星と金星が太陽の周りを公転し、外惑星である火星、木星、土星が地球の周りを公転するカペランの地球-太陽中心混合モデルは、ティコ・ブラーエの、既知の五つの主惑星がすべて太陽の周りを公転し、それが静止した地球の周りを公転するという、よりラディカルな太陽中心の地球-太陽中心混合モデルに直接影響を与えた可能性がある。

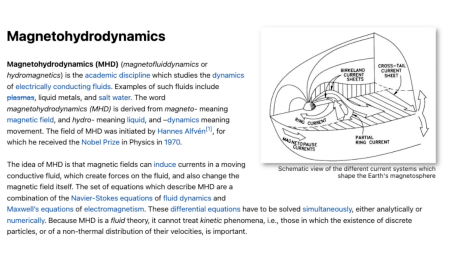

前述のハンス・アルヴェーンは、マクスウェルの方程式と流体の方程式を組み合わせ、磁気流体力学を生み出しました。

これによって、これまで難解だった宇宙空間における電磁気の問題が、既知の流体の扱い方を使って解決できるようになりました。

そして、これによって数十年にもわたるさらなる研究の道が開かれました。

しかし、アルヴェーン以後の第一世代でさえ、彼自身の厳しい警告、つまり極端に簡略化した仮定を忘れていました。

科学者は、彼の単純化したモデルと、自然が実際に行っていることを混同してはならないのです。

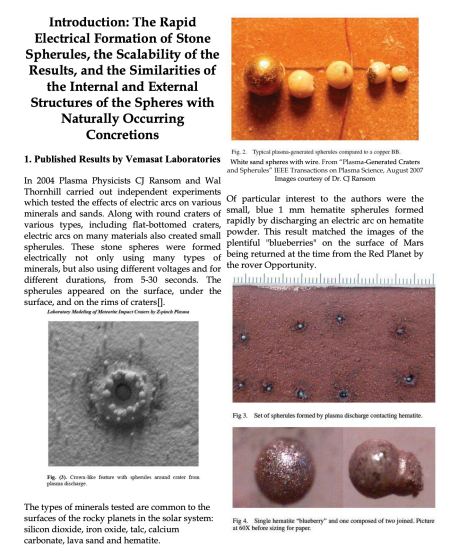

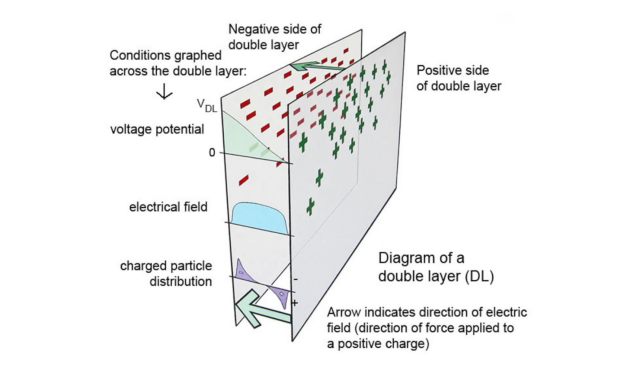

例えば、彼の単純化したモデルでは、プラズマ構造における静止電場の可能性を取り除かなければなりませんでした。最も有名なのは電気二重層electrical double layerでした。

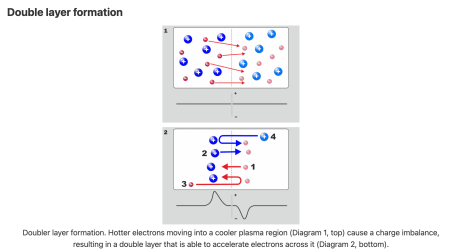

二重層の形成。高温の電子が低温のプラズマ領域に移動すると(図1、上)、電荷の不均衡が生じ、その結果、二重層が形成され、二重層を横切って電子を加速することができる(図2、下)

アルヴェーンに続く世代の無知と傲慢は激しく、例えば地球の周囲に電気二重層が見つかるかもしれないと提案すると、愚かでポストにふさわしくないと言われたものです。

人工衛星が地球の周りを回り、地球を取り囲む電気二重層のデータを返した後も、時折、「宇宙空間には電場が存在しないことがわかっているので……」といった論文が発表されました。

もちろん、今では地球物理学者たちは、このような構造がどこにでもあることを認めていますが、最初にこのアイデアを提案した科学者たちのキャリアと評判をつぶしたことへの謝罪はまったくありません。

まあ、声を荒らげるのはさておき、私が指摘したいのは、電気を扱う宇宙論が、宇宙空間における電流の作用によって形成され、現在では重力系として結合している、あらゆる種類の物体のペアを見ることができると予測しているということだけです。

──おわり

小さな恒星を周回する巨大惑星が発見され、科学者たちは困惑している

Scientists puzzled by giant planet detected orbiting tiny star

By Will Dunham

June 5, 20255:52 AM GMT+9Updated June 5, 2025

小さな恒星を周回する巨大惑星に戸惑う科学者たち

ウィル・ダナム

2025年6月5日更新

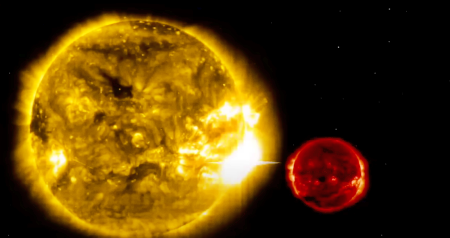

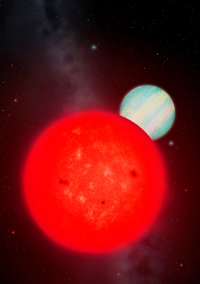

2025年6月4日に公開された、太陽の20%程度の質量を持つ赤色矮星(中央)を周回する、新たに発見された巨大惑星TOI-6894 b(右上)のイメージ図。

University of Warwick/Mark Garlick/Handout via REUTERS 購入ライセンス権

概要

⦿ この恒星は、大きな惑星を持つ恒星として知られている中で最小のものである。

⦿ 現在の惑星形成理論を覆す発見である。

⦿ 惑星は土星と同じ大きさのガス惑星である。

ワシントン 6月4日 ロイター ─ 天文学者たちは宇宙のミスマッチを発見し、当惑している ─ 本当に小さな恒星の周りを回る本当に大きな惑星。

この発見は、惑星がどのように形成されるかという現在の理解を覆すものである。

恒星は太陽の5分の1ほどの質量しかない。この大きさの恒星には、惑星形成に関する有力な理論では、地球や火星に似た小さな惑星が存在するはずである。しかし、この恒星を周回する軌道上で検出された惑星ははるかに大きく、実際、太陽系で2番目に大きい惑星である土星と同じくらいの大きさである。

TOI-6894と名付けられた恒星は、地球からおよそ240光年離れたしし座に位置している。光年とは、光が1年間に進む距離のことで、5.9兆マイル(9.5兆km)である。この恒星は、大きな惑星を持つ恒星としては最も小さく、これまでの二つの記録保持者よりも約40%小さい。

「このような小さな恒星が、どのようにしてこのような大きな惑星を宿すことができるのかという疑問は、この発見が提起したものであり、我々はまだ答えを出していない」と、水曜日にネイチャー・アストロノミー誌に発表された研究の主執筆者であるイギリスのウォーリック大学の天文学者エドワード・ブライアントは語った。

太陽系外の惑星は太陽系外惑星と呼ばれる。TOI-6894を周回する惑星は、地球のような岩石惑星ではなく、太陽系の土星や木星のようなガス惑星である。

惑星系の誕生は、分子雲と呼ばれるガスと塵の大きな雲が、自らの重力で崩壊して恒星を形成するところから始まる。残った物質が恒星の周りを回転し、原始惑星系円盤と呼ばれるものが惑星を形成する。雲が小さいと恒星も小さくなり、円盤が小さいと惑星を形成する物質も少なくなる。

「小さな塵とガスの雲では、巨大な惑星を作るのは難しい」と、太陽系外惑星の科学者であり、この研究の共著者であるユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのマラード宇宙科学研究所のヴィンセント・ヴァン・アイレンは言う。

「というのも、巨大惑星を作るには、素早く大きな惑星のコアを作り、そのコアの上に素早く大量のガスを降着(蓄積)させる必要があるからだ。しかし、恒星が輝き始め、円盤が急速に消滅するまでには、それを行う時間は限られている。小さな恒星では、円盤が消滅する前に巨大惑星を素早く作るには、単純に利用できる質量が足りないと考えられる」とヴァン・エイレンは付け加えた。

恒星より大きい惑星は知られておらず、この惑星もそうであるが、二つの大きさは通常よりずっと近い。太陽の直径が太陽系最大の惑星木星の10倍であるのに対し、TOI-6894の直径はその唯一の既知の惑星のわずか2.5倍である。

恒星は赤色矮星で、恒星の中で最も小さいタイプであり、天の川銀河で最もよく見られるタイプである。

「この恒星が非常に一般的であることを考えると、銀河系には我々が考えているよりも多くの巨大惑星が存在する可能性がある」とブライアントは語った。恒星は太陽の約21%の質量で、かなり暗い。実際、太陽はTOI-6894より250倍ほど明るい。

「これらの発見は、宇宙で最も小さな恒星でさえ、場合によっては非常に大きな惑星を形成する可能性があることを示唆している。このことは、我々の惑星形成モデルのいくつかを考え直させるものだ」とヴァン・エイレンは語った。

この惑星は恒星から地球の約40倍の距離にあり、約3日で公転軌道を一周する。恒星に近いということは、この惑星の表面はかなり高温であることを意味するが、大きな恒星に近い軌道で検出された"ホットジュピター"と呼ばれるガス惑星ほどではない。

直径は土星よりわずかに大きく、木星より少し小さいが、密度はそれらに劣る。質量は土星の56%、木星の17%である。

この惑星の研究に使われた主なデータは、NASAのTESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)と欧州南天天文台のチリにあるVLT(Very Large Telescope)から得られたものである。

研究者たちは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使った来年度の観測で、この惑星の組成をより深く理解したいと考えている。

「我々は、この惑星が、主に水素とヘリウムのガスでできたガス状の外殻に囲まれた巨大な核を持つことを期待している」とブライアントは語った。

(引用終わり)

面白いですね。当惑させるような発見を「宇宙のミスマッチ」と呼び、このようなことがあるたびに使われる慣用句「この発見は、惑星がどのように形成されるかという現在の理解を覆す」だそうです。

“確立された科学"とは

※"確立された科学"とは、科学界において広範囲に検証され、信頼できるものとして受け入れられている科学的知識を指します。しかし、"確立された科学"という概念には議論の余地がないわけではありません。科学は本質的に修正の余地があり、新たな証拠が既存の理論に常に異議を唱える可能性があるため、この用語は誤解を招く可能性があると主張する人もいます。

“確立された科学"という言葉は、公の場で異論を退けたり、科学的知見に基づく政策変更に反対したりするために使われることがあります。マイケル・クライトンなどの批評家は、何かが “確立されている"と主張することは、議論を避け、科学的探究を抑圧する手段になり得ると警告しています。

“確立された科学"とは、十分に確立され、広く受け入れられている科学的知識を指しますが、その知識が疑問の余地がない、あるいは将来の発見によって洗練または拡張できないことを意味するものではありません。

地球-太陽中心混合モデルとは?

質問です。 geocentrism と heliocentrismの違い、geo-heliocentric modelについて教えて下さい

🌏☀️ この三つの概念は、宇宙の構造をどう捉えるかという「世界観」の違いを表しています。順番にわかりやすく説明しますね。

🌍 Geocentrism(地球中心説)

意味:地球が宇宙の中心であり、太陽や惑星、星々が地球の周りを回っているという考え方。

代表者:古代ギリシャのアリストテレスやプトレマイオス(Ptolemy)

特徴:

地球は静止している。

太陽や月、惑星は「天球」に沿って地球の周りを回る。

惑星の逆行(逆に動くように見える現象)を説明するために「エピサイクル(周転円)」という複雑な仕組みが使われた。

☀️ Heliocentrism(太陽中心説)

意味:太陽が宇宙(または太陽系)の中心であり、地球を含む惑星が太陽の周りを回っているという考え方。

代表者:コペルニクス(Copernicus)、ケプラー(Kepler)、ガリレオ(Galileo)

特徴:

地球も他の惑星と同様に太陽の周りを公転している。

地球は自転しており、昼夜の変化を説明できる。

惑星の逆行も、地球の公転による見かけの現象として自然に説明できる。

🔄 Geo-Heliocentric Model(地球-太陽中心混合モデル)

意味:地球は宇宙の中心にあり、太陽と月は地球の周りを回るが、他の惑星(火星、木星など)は太陽の周りを回るという折衷的なモデル。

代表者:ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe)

特徴:

地球は静止していて、太陽と月が地球の周りを回る。

他の惑星は太陽の周りを回り、太陽ごと地球の周りを回っているように見える。

観測データと宗教的世界観の両方を調和させようとしたモデル。

📘 このモデルは、コペルニクスの理論を完全に受け入れるには抵抗があるが、プトレマイオスのモデルでは説明が難しい現象(惑星の逆行など)をうまく説明するために考案されました。

🧭 比較表

| モデル名 | 中心 | 地球の動き | 惑星の動き | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Geocentrism | 地球 | 静止 | 太陽・惑星が地球の周りを回る | 古代から中世まで主流 |

| Heliocentrism | 太陽 | 公転+自転 | 惑星が太陽の周りを回る | 現代の標準モデル |

| Geo-Heliocentric | 地球 | 静止 | 太陽と月は地球の周り、他の惑星は太陽の周り | 折衷的な中間モデル |

ソーセージ不安定性とは?

※Sausage instability:ソーセージ不安定性

ソーセージ不安定性は、プラズマ系、特に電流を流す磁束管で起こる磁気流体力学(MHD)不安定性の一種である。プラズマ柱の断面半径が周期的に変化し、"ソーセージのような"変形を起こすのが特徴である。この不安定性は、実験室での実験や、太陽X線ジェットや磁気圏サブストームなどの自然現象でしばしば観測される。

プラズマ物理の文脈では、ソーセージ不安定性は、電流シート中の超アルヴェーン的プラズマ流の存在を含む様々な要因によって引き起こされる可能性がある。ソーセージモードの成長速度は、アルヴェーン速度やプラズマベータ(プラズマと磁気の圧力の比)などのパラメータに依存する。例えば、プラズマ流の最大速度がアルヴェーン速度の2倍である場合、プラズマベータ値が1.5以下ではソーセージモードはキンクモードよりも速く成長するが、ベータ値が高くなるとキンクモードが支配的になる。

ソーセージ不安定性は、キンク不安定性のような他の不安定性と相互作用することもある。場合によっては、ソーセージ不安定性は、電流を運ぶ磁束管を長くするキンク不安定性の上に発生し、プラズマの複雑なダイナミクスと潜在的な高速トポロジー変化をもたらすことがある。この相互作用は、天体物理学と実験室の両方における磁束管の挙動を理解する上で特に重要である。

核融合研究においては、プラズマ閉じ込めの崩壊につながる可能性があるため、ソーセージ不安定性が懸念される。しかし、半径振動のような技術を用いることで、これらの不安定性を安定化させ、その成長速度を抑え、プラズマへの潜在的な損傷を防ぐことができる。

全体として、ソーセージ不安定性は、太陽活動から核融合装置まで、様々なプラズマ現象において重要な役割を果たしており、そのメカニズムを理解することは、プラズマ物理学の知識を深める上で極めて重要である。(BraveAI)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。