エヴ・コクラン:土星理論のクロニクル(グラツィア、タルボット、カルドナの土星と極配置理論)

土星は古代において、ある種の太陽だった?

アメリカの銃撃による痛ましい事件、フランスの大衆的な騒動、イギリスの政府に対する圧倒的な数の抗議行動、ネパール共産党政権のあっという間の崩壊、日本政府の日本破壊を意図した移民政策に対する抗議行動、東京都知事ファラオ緑のたぬきの疑惑を追求する動き、、、世界は動き始めたという感じがします。それを革命と呼ぶのか、騒乱というのか、反グローバリズムというのか知りませんが、これから始まろうとしている動きは、従来の言葉では当てはまらない現象になると思います。名状し難いというか、歴史的にも全く新しいことが起き始めているという予感がします。

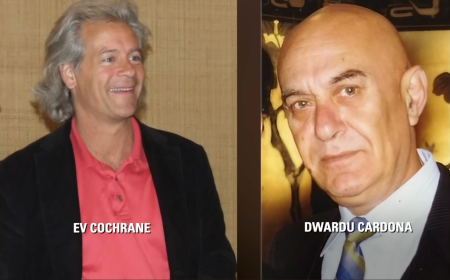

さて、以前、「土星は創造神話にどう関連していたのか」でドワルドゥ・カルドナ氏の土星理論を紹介しました。今回の記事はシリーズで紹介した「ターコイズ・サンのケース」のエヴ・コクラン氏がエレクトリック・ユニバース・コミュニティー内の様々な土星理論の歴史をまとめた現時点での総括とも言える内容です。

驚いたのは、コクラン氏の「私の知る限り、タルボット自身は、土星地球系が何らかの形で太陽系外から移動してきたというウォルの提案を支持したことはありません」という指摘です。タルボットとソーンヒルの間にも意見の相違があったということを初めて知りました。土星理論にしても、電気的宇宙論の統一見解があるのかないのか疑問でしたが、コクラン氏の発言にあるように「要するに、土星理論はまだまだ進行中なのです」ということなのだと思います。もしかして疑問は一生、解けないほうがいいのかもしれませんね。

[要旨]2025年8月17日

“土星理論"という言葉は、人によって意味が異なり、競合するシナリオを区別する必要がある。しかし、共通のコンセンサスとなっているのは、土星という惑星が近年の地球史と人類文明の発展において極めて重要な役割を果たしたという推定である。

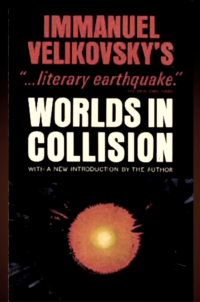

この説は、イマニュエル・ヴェリコフスキーに端を発するもので、彼の考えは1950年に大ベストセラーとなった『衝突する宇宙』という論争の的となった著書の中心的な筋書きにつながっている。彼の多くの主張の中で、地球は黄金時代と呼ばれた先史時代の初期に、太陽のような土星の衛星であったかもしれないというものがある。

ヴェリコフスキーへの関心が再燃し、デヴィッド・タルボットと彼の弟スティーヴンは雑誌『Pensée』を創刊した(1972-1975年)。この時期、ヴェリコフスキーは土星に関する重要なアイデアのいくつかを、彼の個人的な研究助手のビル・マレンとヤン・サマーと共有した。1972年にマレンがデヴィッド・タルボットに提供した概要が、デヴィッド・タルボットに古代神話と天文考古学の広範な研究を開始させるきっかけとなり、1980年にダブルデイ社から出版された『土星神話 The Saturn Myth』に結実した。

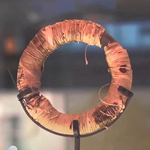

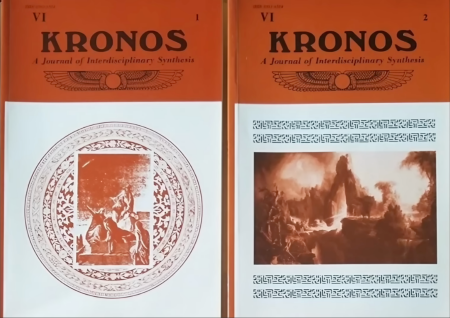

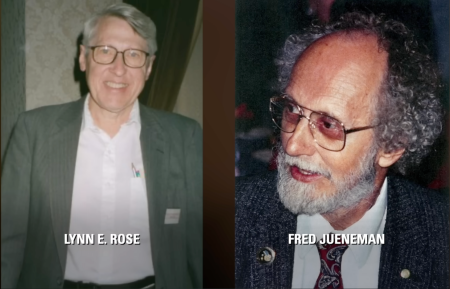

環に囲まれた惑星は、ヴェリコフスキーに触発された別の雑誌『クロノス』(1975-1988年)でも好んで取り上げられた。ヴェリコフスキー自身、土星についていくつかの記事を書き、語り手のエヴ・コクラン、デヴィッド・タルボット、ウォル・ソーンヒル、ドワルドゥ・カルドナ、リン・ローズ、フレッド・ジュネマン、ハロルド・トレスマンなど、古代神話における土星の役割を考察する他の研究者たちにインスピレーションを与えた。

土星理論はまだ進行中であるが、タルボットが古代神話の主要な原型の天文学的起源を見事に証明したように、土星の本源的な役割にかかわらず、すでに達成されたことは祝う理由がある。

著名な比較神話学者であり、サンダーボルトのベテラン寄稿者であるエヴ・コクランは、『火星のメタモルフォーゼ Martian Metamorphoses』(1997年)、『金星のさまざまな顔 The Many Faces of Venus』(2001年)、『スターファッカーStarf*cker』(2006年)、『化石の神々と忘れられた世界 On Fossil Gods and Forgotten Worlds』(2010年)、『ファエトン Phaethon』(2017年)、そして最近では『ターコイズ・サンのケースThe Case of the Turquoise Sun』(2024年)の著者である。

エヴ・コクラン:土星理論のクロニクル

Ev Cochrane: Chronicle of the Saturn Theory | Thunderbolts

イントロダクション

私は、土星理論の歴史を簡単に提供するよう頼まれました。もちろん、土星理論という言葉は人によって意味が異なるため、競合するさまざまなシナリオを区別する必要があります。

おそらく、これらの歴史的再構成に共通しているのは、近年の地球史において、土星という惑星が人類文明の発展において極めて重要な役割を果たしたという考え方です。

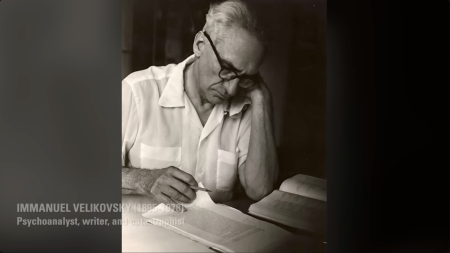

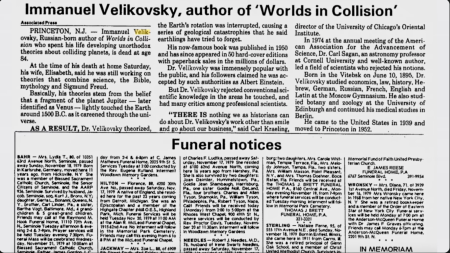

エマニュエル・ヴェリコフスキー

カタストロフィスト(激変説論者)の土星理論は、イマニュエル・ヴェリコフスキーに端を発します。彼は、1950年に大ベストセラーとなった『衝突する宇宙』の中心的な構想となるアイデアを短期間のうちに偶然見つけました。

彼の多くの斬新な主張の中に、黄金時代として記憶されている先史時代の初期の叙事詩の中で、地球は太陽のような土星の衛星であったかもしれないというものがありました。ヴェリコフスキーは当初、『衝突する宇宙』に彼の土星仮説に関する章を設ける予定でしたが、結局は思いとどまり、この議論は後日に持ち越すことにしました。しかし、残念ながらその時は来ませんでした。

葬儀のお知らせ

ヴェリコフスキーは1979年、土星の資料が書斎で埃をかぶったまま亡くなりました。その後、2020年に拙速に遺作として出版されましたが、あまり熱狂的な支持は得られませんでした。いわば、絶好の機会が失われてしまったのです。

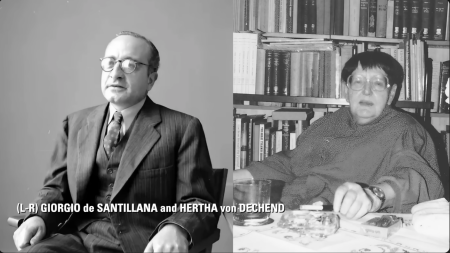

『ハムレットの水車』

ヴェリコフスキーとは無関係に、ジョルジオ・デ・サンティラーナとヘルタ・フォン・デヒェンドという二人の著名な科学史家が、1969年に『ハムレットの水車』という風変わり(とっぴ)で有名なほとんど不可解な本を出版しました。

この二人は、神話の偉大な英雄は惑星と同一視されるべきであると主張した最初の真面目な(真剣な)学者でした。

このカタストロフィストのスローガン(ときの声)のような一節で、彼らは次のように書いています。

「宇宙という舞台の本当の役者は、その冒険がたくさんあるとしても、ごく少数である。アリストテレスの言葉を借りれば、気高くはるかかなたの時代の先人たちが我々に残してくれた最も"古代の宝"は、神々は実のところ星であり、他には存在しないという考えである。神々の力は星空に宿り、神話が語るすべての物語、登場人物、冒険は、惑星である星々の中の活動的な力に集中している」

引用終わり。

『ハムレットの水車』の中心的なテーゼは、土星という惑星が古代の神話や宗教において驚くほど重要な役割を果たしていたというものでした。著者の数々の斬新な主張の中には、土星が北極地方と何らかの関係があるというものもありました。

引用「中国では、土星は中心を司る神として、"旋回軸の精霊[魔神]Genie du pivot

“という称号を持ち、北極星にも同じ称号が与えられている…… 遠く離れた惑星である土星は、北極とどのような関係があるのだろうか?」

引用終わり。

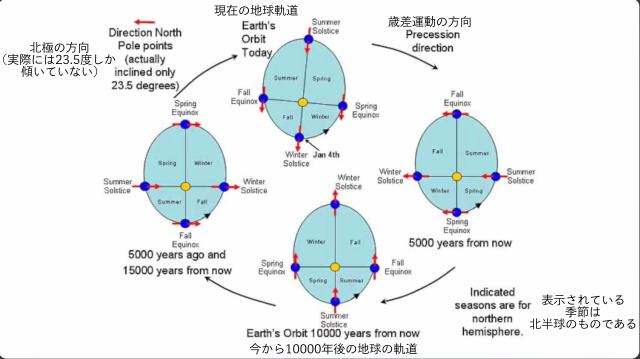

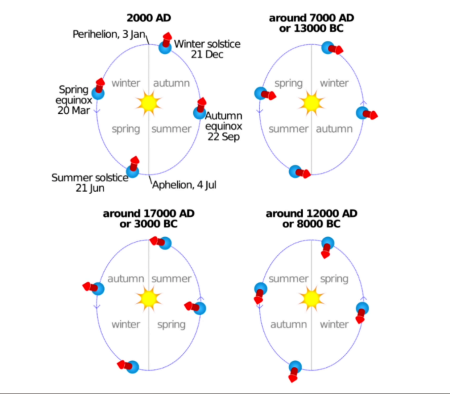

厳密な斉一説を唱えるデ・サンティラーナとフォン・デヒェンドは、土星が極の神であり、時間の尺度であるという役割を、彼らが新石器時代まで遡ると主張した昼夜平分時(春分、秋分)に関わる難解な仮説に言及して説明しようとしました。

彼らの理解では、黄金時代の崩壊と土星の権力からの転落は、天変地異説とは何の関係もありません。むしろ、このような神話は、昼夜平分時(春分、秋分)の移り変わりに対する洗練された理解を反映しています。

『ハムレットの水車』は、その博識さにもかかわらず、理論的には行き詰まり、宇宙進化発達論的な神話が先史時代の高度な天文学的知識から着想を得たとする汎バビロニア仮説を復活させようとする、最後の切り札であり、結局は無益な努力に終わりました。

実際には、デ・サンティラーナやフォン・デヒェンドが先史時代に想定したような高度な天文学的知識が、ギリシア時代以前にも存在したという信憑性のある証拠はまったくありません。

ヴェリコフスキー事件

※ THE VELIKOVSKY AFFAIR, Scientism Versus Science

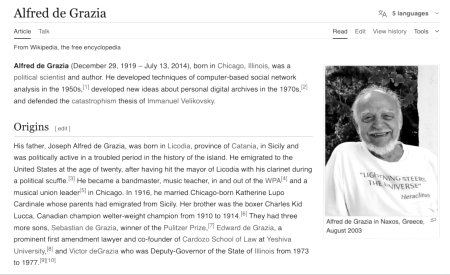

60年代から70年代にかけてヴェリコフスキーを最も有能かつ熱心に擁護したのは、政治学者のアルフレッド・デ・グラツィアでした。

彼は1963年に『アメリカの行動的科学者 American Behavioral Scientists ※』誌に特別連載を持ち、ヴェリコフスキーの考えを新しい世代の読者に紹介しました。

科学の政治とヴェリコフスキー博士

この特集は後に書籍『ヴェリコフスキー事件 The Velikovsky Affair』として出版されました。

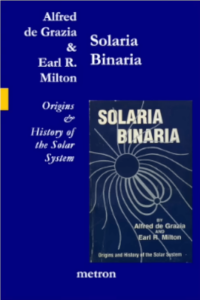

デ・グラツィアはカナダの天文学者アール・ミルトンと共同で、土星に関するヴェリコフスキーの考えを発展させた『ソラリア・ビナリア Solaria Binaria(連星の太陽)※』という大著を発表しました。

今日ほとんど知られていないこの本は、後にウォル・ソーンヒルが唱えたエレクトリック・ユニバースのアイデアの多くを予見しており、再考に値するものです。

また、極配置の進化に関するデヴィッド・タルボットのアイデアのいくつかを補完するものです。

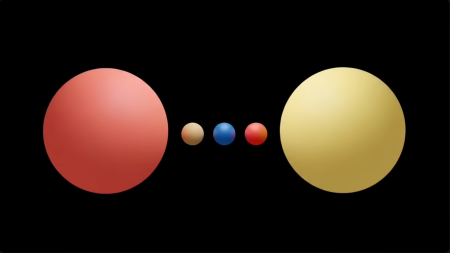

デ・グラツィアとミルトンは、土星と地球がかつてバーベルのような配置にあり、いくつかの大きな惑星が土星と地球の両側に配置され、それによって表面上は極配置がより安定していたと提唱しました。

タルボットは1988年にイーオンでこの問題を論じました。

引用します。

「複数の物理モデルが、安定性(または少なくともその外観)を保つために、転がるバーベルのような形で惑星が並び、大きなオーブが惑星集合体の両端のバランスをとり、地球がその間に極配置で固定されていることを示唆している。この理論的な原理について、私は意見を述べることはできないが、神話的に支持されている惑星の並び方にこの原理を適用すると、興味深い結果が得られる」

引用終わり。

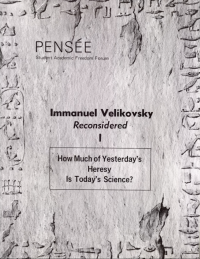

ヴェリコフスキーへの関心が再燃し、デヴィッド・タルボットは弟のスティーブンと共同で雑誌『Pensée(文学的形式で表現された思想)』を立ち上げました。

この1972年から1975年の間に、ヴェリコフスキーは土星に関する彼の重要なアイデアのいくつかを、彼の個人的な研究アシスタントのビル・マレンとヤン・サマーと共有しました。

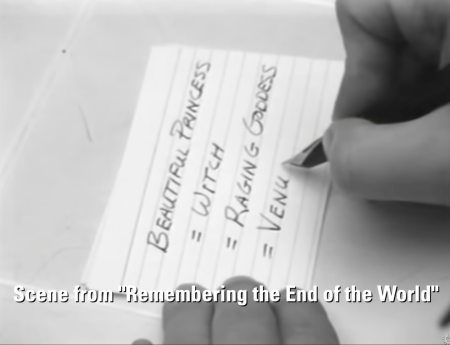

マレンが1972年にデヴィッド・タルボットに提供した概要に触発され、デヴィッド・タルボットは古代神話と天文考古学に関する自身の広範な研究を開始し、1980年にダブルデイから出版された『土星神話 The Saturn Myth』に結実しました。

※ アメリカの行動的科学者:社会科学および行動科学の分野の論文を掲載する査読付き学術雑誌。編集長はローラ・ローリー。アルフレッド・デ・グラツィアによって1957年に創刊され、現在はデ・グラツィアから同誌を買収したSAGE Publicationsが発行している。

※ ソラリア・ビナリア:太陽系の起源と歴史

太陽系に別の歴史の可能性を考えましょう。それは短い歴史であり、太陽がかつて恒星の片方であったとするものです。これがアール・ミルトンとアルフレッド・デ・グラツィアが『ソラリア・ビナリア』の執筆に取り掛かる際に自らに課した課題でした。彼らが考案した動的モデルは電磁気的であり、重力に依存せず、連星の寿命はわずか百万年しか必要としません。比較論的・論理的分析によれば、この連星系の起源が近世であるだけでなく、自己認識を持つ人類が出現した時期に連星系の崩壊が始まったことが示唆されます。したがって、初期の神話や伝説、さらには古代史の断片が、連星系の自然な振る舞いに関する予測を裏付ける形で発見されるのです。天体物理学的・地質学的・生物学的プロセスの速度は非常に速いため、急速で突然の包括的変化という概念、すなわち量子革命quantavolutionの概念が好まれます。

『土星神話』

『ハムレットの水車 人間の知識の起源と神話によるその伝達を探るエッセイ』

『ハムレットの水車』が土星神話と従来の学問に関する最も広範な議論を代表するものであるとすれば、『土星神話』はカタストロフィストの視点に立った土星論研究の代表的な作品です。

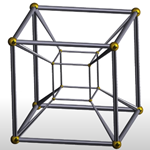

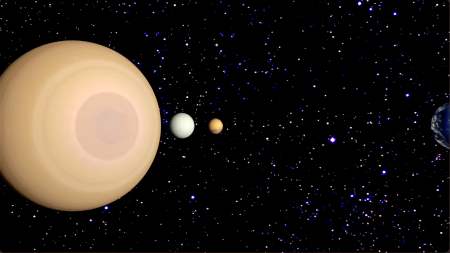

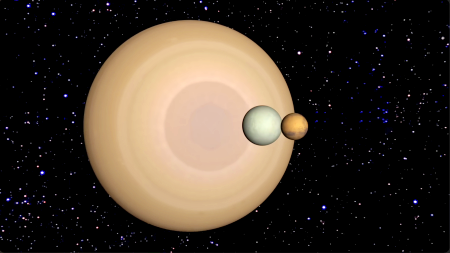

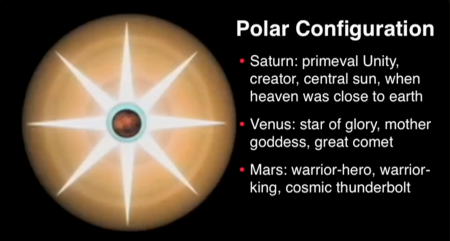

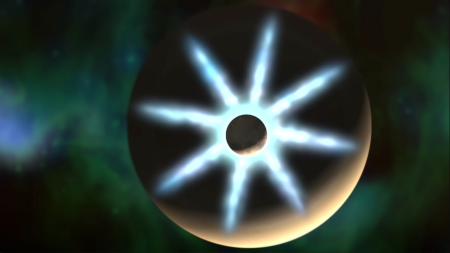

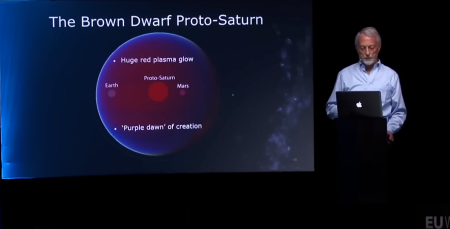

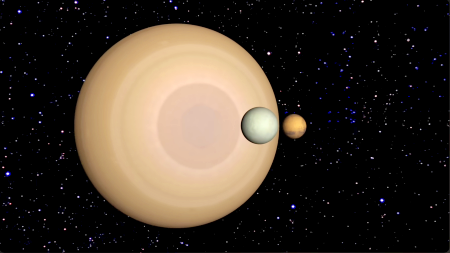

簡単に説明すると、タルボットは、地球は以前、惑星の極配置の中で軸を固定されたまま土星に接近して移動していたと主張しました。

神話の中心的なテーマを生み出し、先史世界の天変地異説にインスピレーションを与えたのは、土星と他の参加した天体の視覚的な外観と破局的な動きでした。

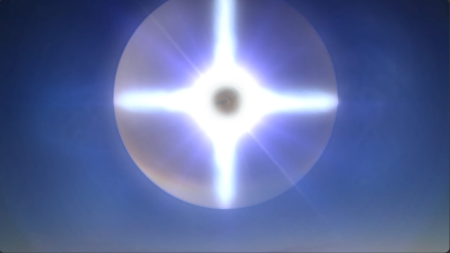

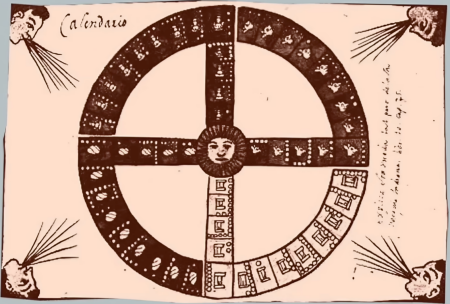

例えば、土星が天の中心に位置していることから、いわゆる"太陽十字 Sun Cross(または車輪十字、円の中に十字を描いた太陽のシンボル)“という普遍的なイメージが生まれました。

この高くそびえ立つ天体の姿に触発されて、世界は四つの方向に分かれているとか、四つの川に水が流れているとか、何百もの類似した神話的解釈が生まれました。

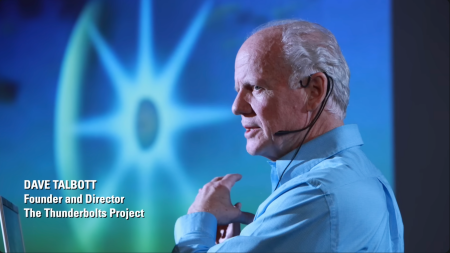

タルボットはその後40年間、カタストロフィストのコミュニティにおける牽引役であり続け、多くの著書や論文、一般向けのプレゼンテーションを発表しました。

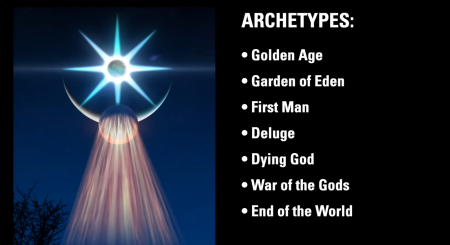

彼の大胆な主張の中でも、デイブは古代神話の統一理論を提唱し、あらゆる主要な主題パターンを説明できると主張しました。

黄金時代、エデンの園、最初の人間、大洪水、死にゆく神、神々の戦争、世界の終わりなど。

『土星神話』で独創的に定式化されたように、タルボットの理論はいくつかの重要な仮定に基づいており、その検証は、仮説を適切に評価するために極めて重要です。

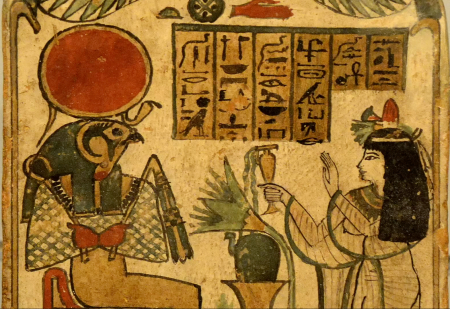

まず第一に、土星はエジプトのラー、ギリシャのヘリオス、ラテン語のソルといったおなじみの人物に代表される古代の太陽神だったという主張です。

二番目は、『ハムレットの水車』から借用した主張で、土星はかつて北天の極付近の天空の極に具体的に位置していたというものです。

三番目は、これらの命題はいずれも範囲が普遍的であり、伝播にはまったく依存しないという主張です。

ここでは、タルボットの土星理論について決定的な評価を下す場ではありませんが、議論の現状を要約し、今後の方向性を指し示すために、いくつかのコメントを述べることにします。

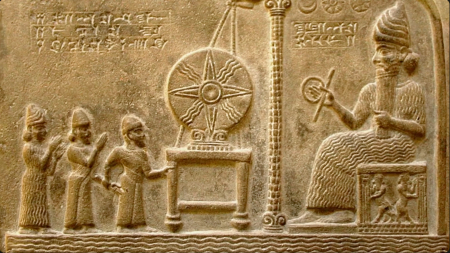

土星が古代においてある種の太陽であったという考えは、タルボットの冒険的な試み全体にとって不可欠です。しかし、この主張は、太陽神シャマシュが土星と同一視されている古代メソポタミアからの証拠と、紀元前1300年頃のバビロニアの天文学文献に大きく依存しています。

後世のギリシャ語とラテン語の両方またはいずれか一方はテキストが非常に後期で、バビロニアの天文学に由来する可能性が高いという証拠は、実際にはあまり役に立ちません。

太陽線を戴く太陽神、髪に三日月を持つ月の女神、そして老人(おそらくユピテル・ドリケヌス)を表す奉納版。ローマ、タッソ通り、エクイテス・シングラレスの兵舎付近から。

実際、土星と太陽を結びつけるバビロニアの資料(前提)が古代ギリシアやエジプトに伝播したことが証明されれば、タルボットのテーゼは大きく損なわれるでしょう。

この時点で最も必要なのは、マヤやバビロニア天文学の影響を受けていない他の古代文化の天文学文献で、土星と太陽の同一性が確認されることです。

その時まで、土星理論の実証的根拠は暫定的なものであり、代替的な説明の対象となります。

土星理論は、1975年から1988年にかけて発行された、ヴェリコフスキーに触発された雑誌「クロノス」で繰り返し取り上げられた関心事でした。

ヴェリコフスキー自身、このテーマについていくつかの短い論文を発表し、これらの論文に触発されて、私自身、ドワルドゥ・カルドナ、リン・ローズ、フレッド・ジュネマン、ハロルド・トレスマンなど、多くの研究者が古代神話における土星の役割について独自の調査を開始しました。

ドワルドゥ・カルドナ

ヴェリコフスキーは、過去1万年のある時点で土星が新星のように爆発し、膨大な量の光を放ち、地球を塩水で満たしたと主張していました。

ヴェリコフスキーによれば、サトゥルヌスの祭り(農神祭)、クリスマス、ハヌカー(ユダヤ教の清めの祭り)、その他類似の文化的慣習に関連する光の饗宴を生み出したのは、この異常な大災害でした。

このような考えは、ドワルドゥ・カルドナにも同じような影響を与えることになります。

ドワルドゥ・カルドナは、土星が地質学的な節目節目で新星として爆発し、地球上の大規模な動物相を全滅させ、無数の遺伝子変異を引き起こしたと主張し、5冊の大著を出版しました。

決して論争を取り下げることなく、彼は次のように主張しました。

引用します

「私たちの原始土星・太陽からの放電は、生命の誕生の原因となっただけでなく、進化の原動力でもあった」

引用終わり。

カルドナの古代神話に対する理解には大いに不満が残りますが、彼はある時点で、ほとんどすべての主要な神や女神を土星と同一視しています。

彼の様々な著書は、地質学的・古生物学的記録において、斉一説の見解とは非常に相容れない多くの異常を指摘している点で、今でも興味深いのです。

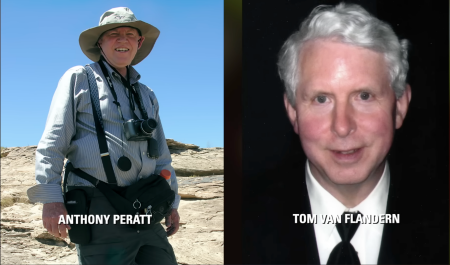

カルドナの著書には、ラルフ・ジョーガンズ、ウォル・ソーンヒル、アンソニー・ペラット、トム・ヴァン・フランダーン、レンス・ヴァン・デル・スルイス、その他激変説論者の有力者たちの素晴らしい洞察も散りばめられています。

ラルフ・ジョーガンズ

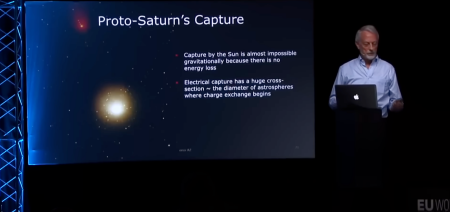

ジョーガンズに続いて土星地球系Saturn Earth system が冥王星以外のどこかからこの太陽系に移動してきたと主張したウォル・ソーンヒルからヒントを得ました。

カルドナは、地球は土星から生まれ、何百万年もの間、巨大ガスの衛星であり続けたという壮大(であるが非現実的)な理論を展開しました。

土星に極めて接近して有益な放射線によってもたらされたエデンの園のような環境で数千年を過ごし、植物が繁茂し、人間の目が紫外線に適応するようになった後、土星の移動によってすべてが終わりを告げたというのです。私たちはこのような考えをどう受け止めるべきでしょうか?

私の知る限り、タルボット自身は、土星地球系が何らかの形で太陽系外から移動してきたというウォルの提案を支持したことはありません。

考えるのは面白いですが、私はこの仮説がもっともらしいとも、歴史的な記録によって裏付けられているとも思ったことがありません。私にとっては、土星と極配置に参加していた他の惑星は、地球が現在とほぼ同じ太陽からの距離を保ったまま、最終的な崩壊(離散)とともに遠ざかっていったと考える方が論理的だと思います。

私自身、訓練を受けた生物学者として、地球上の素晴らしく適応した生命体を、現在の太陽が存在しない中で進化した遠い太陽系からの最近の移住者と見ることに、どのような意味があるのかわかりません。

現在

鳥の渡りのような身近な現象に見られる本能的な学習パターンが発達するには、地球上で長い時間が必要なようです。

ソーンヒルとカルドナによって擁護された理論に対する、常識を覆すような異論を他にも何百と思いつくことは間違いないでしょうが、この議論は別の機会に譲ることにします。

要するに、土星理論はまだまだ進行中なのです。

この仮説が確かな基礎の上に成り立っていると言えるようになるには、さらに多くの研究、テスト、実験が必要です。最も差し迫った問題は次のようなものです。

一つは、惑星の極配置を維持できる、説得力のある物理的メカニズムを見つけること。

土星神話が発表されてから決して短くない45年が経ちますが、この点についてはほとんど進展がありません。

二つ目は、極配置における土星の特別な役割を確認することです。

三つ目は、宇宙進化発達論的な神話における土星の役割をいくらかでも明らかにすることです。

結論

一方で、すでに達成されたことで祝うべきことはたくさんあります。

古代神話の主要な原型の天文学的起源に関するタルボットの見事な論証は、土星の最終的な役割にかかわらず、依然として有効です。古代神話の天変地異説も同様に、20世紀における最も重要な進展のひとつであり、ここにとどまるべきものです。

比較神話の未来、そして私たちの見解では、天文学、プラズマ宇宙論、エレクトリック・ユニバース・モデルそのものの未来は、地球人が21世紀にふさわしい統一的な科学理論を達成しようとするならば、このような要素を考慮に入れる必要があるでしょう。

──おわり

資料(カルドナの著作)

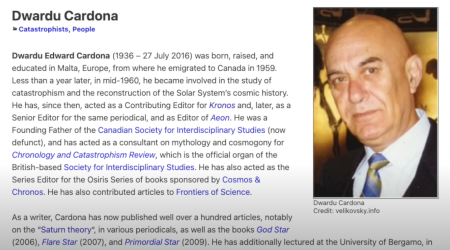

最初に「ヴェリコフスキー百科事典」からドワルドゥ・カルドナ氏の略歴と土星配置についてヴェリコフスキーとの見解の相違について書かれた文章を紹介します。

更に、カルドナ氏の5冊の著作のあらすじを紹介します。

ドワルドゥ・カルドナ

激変説論者

ドワルドゥ・エドワード・カルドナ(1936年 – 2016年7月27日)はヨーロッパのマルタで生まれ育ち、教育を受け、1959年にカナダに移住した。それから1年も経たない1960年半ばに、天変地異説と太陽系の宇宙史の再構築の研究に携わるようになる。以来、クロノス誌の寄稿編集者、後に同誌の上級編集者、イーオン誌の編集者を務める。カナダ学際社会学会(現在は消滅)の創立者であり、英国を拠点とする学際社会学会の機関誌『年表と天変地異説レビュー Chronology and Catastrophism Review』の神話と宇宙観に関するコンサルタントを務めている。また、Cosmos & Chronos社主催のオシリス・シリーズのシリーズ・エディターも務めている。『科学のフロンティアFrontiers of Science』にも記事を寄稿している。

作家としては、「土星理論」を中心に100本以上の論文を様々な雑誌に発表しており、『God Star』(2006年)、『Flare Star』(2007年)、『Primordial Star』(2009年)の著書もある。また、イタリアのベルガモ大学やカナダ、アメリカ、イギリスのさまざまな組織で講義を行っている。現在(2016年死去)は、妻のゲイリアとともにカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーに居を構えている。

土星配置について

カルドナはこう書いている:

“土星配置"をよく知らない人のために言っておくと、この理論は極端に奇妙なものであるが、土星、金星、火星、地球がかつてもっと近くにあったと仮定することで、最も単純な形に還元することができる。……この理論が天体物理学的な考察からではなく、神話史的な記録に基づいて構築されたという事実について、私はここで詫びるつもりはない……

「このモデルの再構築は、それに付随する事象に満ちたシナリオとともに、デヴィッド・タルボットと私、後にエヴ・コクラン、そして現在のウォレス・ソーンヒルによる数十年にわたる研究の成果である。私にとっては、そのきっかけはイマニュエル・ヴェリコフスキー博士の著作に直接由来している。たとえそれがヴェリコフスキー自身のシナリオを完全に放棄することにつながったとしても。現在、ヴェリコフスキーの衝突する宇宙構想に反対している人々は、ヴェリコフスキー博士は細部においては間違っていたかもしれないが、全体的な再構成においては正しかったとしばしば述べている。年月が経つにつれ、私は逆の結論に達し、今ではヴェリコフスキーは細部においては正しかったが、全体的な表現においては完全に間違っていたと主張するようになった。彼はピースを正しく持っていたが、残念なことに、それを時間的にずらしてしまったのだ」

『神の星』

God Star

『神の星(ゴッドスター)』(2006年)

あらすじ

物議を醸すようなテーマが苦手な人は、これ以上読まないで、今すぐ本書を置いてほしい。なぜなら、この作品が提供するものは、極端に革命的だからだ。

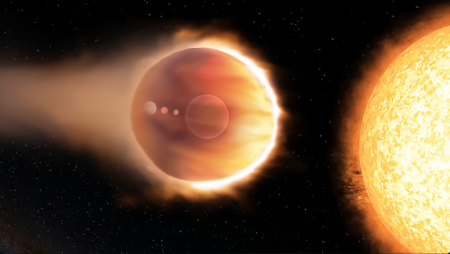

『ゴッド・スター』は、古代人が記憶していた空は、現在私たちの頭上に広がっている空とはまったく異なるものであったことを示そうとしている。このことは、祖先たちの天文学的伝承を扱った世界各地の古文書によって実証されている。これらの古文書は、まるでひとつの声のように、現在の土星という惑星が、かつて地球の原初の空で太陽として輝いていたことを宣言している。この主張は、現在天文学者が土星を、かつて褐色矮星であったものの残骸であると見なしていることからも信憑性がある。

また、なぜ土星が「神話における惑星の支配者」*と考えられていたのか、なぜその惑星の神が地球上のあらゆる古代の神々の先頭に位置しているのかを説明するのにも大いに役立つ。

天文学的には、地球はかつてこの原始土星太陽の衛星であり、そのミニシステムが現在の太陽系に侵入し、それが人間の時代に起こったことが推論される。このシナリオは奇妙に見えるが、地球上で遭遇する紛れもない兆候や、宇宙で絶えず発見されていることを通して、ハード・サイエンスが信憑性を与えている。実際、このような惑星系が太陽に捕獲された可能性は、現在でも先駆的な天文学者たちによって認められている。

このように、神話史的な記録とは別に、本書のページで紹介されている理論には、地質学、古生物学、天体物理学、プラズマ宇宙論からの証拠が含まれている。また、現在これらの学問や他の学問を悩ませている様々なジレンマを解明する役割も果たしている。

より重要だと考える人もいるかもしれないが、原始サトゥルヌスの太陽の下で起こった太古の出来事を再現することは、神という概念そのものを含め、宗教の起源を明らかにする上で大いに役立つ。

学術的な観点から、本書には奇妙な専門的な広がりも含まれているが、それにもかかわらず、知的な一般人にも容易に理解できるように書かれている。実際、ほとんど探偵小説のように読める。

『フレアスター』

Flare Star

『フレアスター』(2007年)

あらすじ

本作の前日譚である『ゴッド・スター』で提示された仮説に続き、『フレア・スター(閃光星)』では、原始土星系が現在の太陽の勢力圏に入ったことによって引き起こされた天変地異説により、地球最後の氷河期が突然終焉したことを示そうとしている。

『ゴッド・スター』と同様、このことは、人類の神話史的記録に含まれるメッセージを通して部分的に示されている。しかし、上記の仮説の主な証拠は、地球の陸地や海底に今も刻まれている出来事の傷跡に由来する。天文学と天体物理学における最近の発見も、大災害の詳細な順序を説明する上で重要な役割を果たしている。それによって、さまざまな学問分野を悩ませてきた謎が解明される。地磁気エクスカーション、地殻変動、地球規模の火山活動、海洋の陸地への盛り上がり、それに続く生命の絶滅など、人類がこれまでに経験したことのない大きな地殻変動のひとつに、これまで研究者の目を逃れてきた破滅的な原因が提示されている。

『ゴッド・スター』でその起源を辿った神という概念そのものが、ここではさらに探求されている。人間は、自分の世界を永遠に変えてしまった出来事の元凶を自分の神になすりつけたのだから。

『原初の星』

Primordial Star

『原初の星』(2009年)

あらすじ

宇宙物理学者たちは、恒星円盤から惑星が形成される際の様々な問題を指摘してきたが、主流の科学者たちは、あたかも問題が存在しないかのように、そのような(知力の、想像力の)産物を流布し続けている。地球生命の誕生には、現在の太陽よりもはるかに大量の紫外線が必要である。それにもかかわらず、生命が誕生した当時の太陽はもっと薄暗かったと主張されている。

生命の誕生には膨大な量の放電も必要だったが、地球が大気中の稲妻によって作り出すことのできる電気エネルギーは、必要なことを達成するのに必要な潜在力に欠けていた。生命は、恐竜の時代に進化が限界に達するまで、より大きな形態へと進化した。しかし、現在の重力の力は、そのような巨大な獣の存在を可能にするにはあまりにも強すぎる。さらに、これらの巨大生物の絶滅は、宇宙からの何らかの衝撃のせいにされてきたが、地質学から得られた証拠はこの図式と一致しない。地球の過去の氷河期において、何マイルもの深さの氷河がどのように堆積したのかは、解明されていない。また、北極圏と南極圏で氷河の融け方に差があることについても、適切な説明がなされたことはない。

上記の難問の真相を究明するため、様々な理論が提唱されてきたが、その数は膨大であり、矛盾を積み重ねることになるため、どれも無傷では済まされない、まさに剣闘士の闘いの場と化している。

前作2作の流れを受け、オッカムの剃刀の原則に則って、本作が提示するのは、これまで挙げられたすべての謎、そしてそれに関連する多くの謎をも解決する統一的なテーマである。その根底にあるのは、太陽系が現在のような自立した惑星家族として生まれたのではなく、太陽の子供たちの一部が実は養子だったという天文学者たちの認識の高まりである。そして、太陽系は決して孤児の世界ではなかったが、その養子の一人が私たちの母なる地球だったのである。

『メタモルフィック・スター』

Metamorphic Star

『メタモルフィック・スター(変成星)』(2011年)

あらすじ

いわゆるクロービス彗星は、更新世氷河期の終わりの温暖化に続くヤンガードリアスの間に地球を再冷却したとされ、21世紀の最初の10年間、科学者と素人の両方の想像力を魅了した。

本作品は、この氷河期の本当の原因について多くのことを提示しているが、その前段階として、三つの前作*で提唱された理論モデルに有利な証拠を追加している。

その前の太陽は褐色矮星で、地球とともに宇宙を自由にさまよっていたが、やがて太陽系に取り込まれ、現在のガス状惑星土星になったというのだ。

ヤンガードリアスとコンジャンクションを起こした地球上の荒廃は、旧石器時代の祖先を壊滅させたが、その一方で生存者たちは、頭上で太陽を変容させていた驚異的な放射にさらされた。頭上で起こっていることを理解しようとする彼らの努力が、最終的に彼らの褐色矮星に不屈の生命を与えることになったのだ。

激動が彼らに植え付けた恐怖は、その天の源をなだめようとする試みとともに、我々の祖先が宗教に行き着く希望に満ちた信仰へと向かう長い道のりの中で、儀式的ななだめへと導いたものである。

簡潔に述べれば、上記のような開示は、科学的な気質を持つ人々の間に不利な反応を呼び起こすに違いない。しかし、そのような人々の中でも、新たな根拠を調査する用意のある者は、この著作の表紙の間に提示されている詳細な考察の中に、精神を活性化させる多くの発見をすることだろう。

*『ゴッドスター』(2006年)、『フレアスター』(2007年)、『原初の星』(2009年)。

『ニューボーン・スター』

Newborn Star

『ニューボーン・スター』(2016年)

あらすじ

現在地球が存在する太陽系を構成するに至った宇宙的な出来事については、この著作で提示されている展開中の理論に裏付けを与え続けている最近の天文学的発見を含めて、この著作で簡潔に語られている。

さらに、地球が現在の太陽の影響範囲に侵入した後に起こった天変地異説が語られる。その中には、人類自身を含む地球住民のほとんどが大量殺戮され、突然変異的に進化したにもかかわらず、実際に有益であったことが証明された出来事もある。

他の様々な事柄の中でも、これは植生の変化にも関係しており、社会全体が食用作物を求めて放浪する代わりに農耕を採用するようになった。この動きは恒久的な定住地へと結実し、そのいくつかは最終的に文明の主要な中心地となったが、それはそれほど有益なものではなかった。

一方、空には地球の原始太陽とコンジャンクションを起こした新しい太陽の本体が現れ、古代人はそれをかつての唯一神から自ら生まれた娘と考えた。このため、この新しく目に見える女神の性格と、最終的に天地創造として知られるようになったものとの関わりについて、さまざまな評価が生まれた。

プラズマ宇宙論につきまとうある種の不確実性にもかかわらず、天文学的な観点から、この曖昧な状況をもたらしたプラズマのピンチについても論じている。

神話史的に言えば、神が男性を形作るずっと前に女性を創造したことも示している。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。