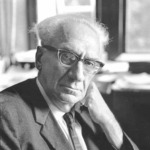

ヴェリコフスキーの時代 ③ ── C.J.ランサム(AAAS会議、炭素年代測定、オイディプス etc.)

3回に分けて連載した『ヴェリコフスキーの時代』の最終回です。

今回も興味深い話がいくつも出てきます。炭素年代測定の問題点や不正、エジプトとギリシアなどの周辺の地域における歴史にズレがあり、ヴェリコフスキーの説を採用すると上手く整合すること、カール・セーガンの耳を疑うような誤魔化し(ランサム氏がセーガンのことを「人気ユーモア作家」と言っているのには笑ってしまいましたが)、オイディプス(エディプス)神話はエジプトでの出来事直後にギリシャで生まれた可能性、等など。

流石だなと思ったのは、随所に出てくる鋭い指摘です。

✿「専門家は常に明白な事柄を覆い隠す傾向にある」

✿「理論が存在する場合、あるいは観測を説明するために理論のわずかな修正しか必要としない場合、その観測は歓迎される。残念ながら、理論が存在しない場合、予期せぬ観測は精神疾患として扱われる。その観測が適切な資格を持つ人物によって行われていない場合、反応はさらに悪化する」

✿「一部の宗教家は “地球は正確に6000年の歴史を持つ"と主張し、地球のあらゆる特徴は天変地異説で説明されねばならないと主張した。一方、一部の科学者は “地球は数百万年の歴史を持つ"と主張し、その特徴は斉一説の概念で説明されねばならないと主張した。どちらの側も、いかなる年代の地球であれ、その特徴が部分的に天変地異説で、部分的に斉一説で説明されることを認めようとしなかった。ヴェリコフスキーがこの解決策を提示したとき、双方が彼を攻撃した」

著者のランサム氏は「ヴェリコフスキーが何を意図したか、何を予言したかについて永遠に議論を続け、彼が提示した全体概念を見失うこともできる。しかし今や、彼の思想が継続的な研究に値することを示す十分な情報が存在する。個々の人物としての彼が特定の点で正しいか間違っているかは問題ではない。ヴェリコフスキーの業績は今や世界のものであり、世界がこれを無視し続けることは損失となる」と締めくくっています。

この連載を終えるに当たって、編集が稚拙なことはご容赦願うとして、C. J. ランサム著『ヴェリコフスキーの時代』を紹介できて本当に良かったと思っています。私自身の勉強にもなりましたし、イマヌエル・ヴェリコフスキーという人物は一体何者だったのかを知る手引としても、最も優れた書籍かもしれません。更に、C. J. ランサム博士の冷静な見識と透徹した思考力に感銘を受けました。素晴らしい本です。

- 1. 第六章

- 1.1. 年代測定法とその誤用 DATING METHODS AND MISAPPLICATIONS

- 1.1.1. 炭素年代測定法 CARBON DATING METHOD

- 1.1.2. ブリスルコーンパインによる校正 CALIBRATING TO THE BRISTLECONE PINE

- 1.1.3. 灰 ASH

- 1.1.4. 年代測定用試料 MATERIAL FOR DATING

- 1.1.5. 炭素年代測定の不正 CARBON CHEATING

- 1.1.6. “理想的な"サンプルとギリシャの"暗黒時代" AN “IDEAL" SAMPLE AND THE GREEK “DARK AGE"

- 1.1.7. 重要な炭素年代測定 SIGNIFICANT CARBON DATES

- 1.1.8. 一定でない定数 THE NON-CONSTANT CONSTANT

- 1.1. 年代測定法とその誤用 DATING METHODS AND MISAPPLICATIONS

- 2. 第七章

- 2.1. 地球 THE EARTH

- 2.1.1. 解釈上の問題 PROBLEMS IN INTERPRETATION

- 2.1.2. 一様性(均一な性質または状態) UNIFORMITY

- 2.1.3. 石炭 COAL

- 2.1.4. プレートテクトニクス PLATE TECTONICS

- 2.1.5. 層序(地層の順序)記録 STRATIGRAPHIC RECORD

- 2.1.6. 破局的進化 CATASTROPHIC EVOLUTION

- 2.1.7. 磁場反転 MAGNETIC FIELD REVERSALS

- 2.1.8. 磁場反転との相関性 CORRELATIONS TO MAGNETIC FIELD REVERSALS

- 2.1.9. 磁場反転、テクタイト、地球と彗星の衝突 FIELD REVERSALS, TEKTITES AND EARTH-COMET COLLISIONS

- 2.1.10. 引き金となるメカニズム THE TRIGGERING MECHANISM

- 2.1.11. 迷子石 ERRATIC BOULDERS

- 2.1.12. 黒海 THE BLACK SEA

- 2.1. 地球 THE EARTH

- 3. 第八章

- 4. 歴史に関する補足 HISTORICAL SUPPLEMENT

第六章

年代測定法とその誤用 DATING METHODS AND MISAPPLICATIONS

様々な年代測定法には問題が生じうることを既に確認した(月面層、第五章)。ある元素が一定の速度で崩壊すると仮定しても、データが誤って解釈される可能性は依然として数多く存在し、データを無意味にする様々な条件が生じる可能性がある。さらに状況を複雑にしているのは、最近の研究により、一定の崩壊速度という仮定の妥当性が疑問視されている点である。この速度は数十億年にわたって一定であると仮定されているが、実際にははるかに短い期間においてのみ実質的に一定である可能性がある。

この問題は炭素年代測定における誤差の僅かな割合しか占めないため、炭素年代測定に関する議論の前半では、崩壊「定数」が一定であると仮定する。炭素年代測定法の手法について論じた後、その応用例をいくつか示す。また、ヴェリコフスキーがエジプト遺物への炭素年代測定適用を試みた一連の書簡「ASH通信」の検証も含める。炭素年代測定の議論の後、定数ではない可能性のある「定数」に関連する他の手法についても言及する。

炭素年代測定法 CARBON DATING METHOD

1952年、W. F. リビー博士は、かつて生きていた物質の死後経過時間を測定する新技術の開発報告を発表した。1960年には、この分野における先駆的功績により、当然の栄誉としてノーベル賞を受賞している。リビーは本手法に関する総説論文を『ペンセ』誌に再掲載した(1)。以下にその主要論点を概説する。

炭素14は放射性炭素の一種であり、大気中で宇宙線によって生成される。生物は通常の炭素12と共に炭素14を吸収する。大気中の炭素14と炭素12の比率が一定であれば、生物組織内の比率も一定となる。生物が死滅すると、放射性炭素14はシステム内に入らなくなる。炭素14が崩壊するにつれ、炭素14と炭素12の比率は低下する。崩壊速度が分かっている場合、測定された放射性炭素と通常炭素の比率は、有機物がいつ死んだかの指標として利用できる。元の比率は非常に小さく、約10億分の1程度だが、高感度機器を用いればかなり正確に測定できる。ただしこの方法は手間がかかり高価で、分析対象の遺物を灰状サンプルに燃焼させる必要がある。

放射性炭素の半減期は5,730年である。これは5,730年後に炭素14サンプルの半数が崩壊することを意味する。さらに5,730年後には残存量の半数が崩壊し、当初量の4分の1が残る。例えば、炭素14原子100個から始めた場合、5,730年後には50個、11,460年後には25個が残る。約50,000年後には測定可能な比率を下回る。(第五章では、異なる時間範囲に適した各種放射性年代測定法について論じた。これは各放射性物質の半減期が異なるためである。半減期が数千年の物質もあれば、わずか数秒の物質もある)。

この手法で正確な年代を得るには、炭素の崩壊定数が真に一定であること、大気中での炭素14生成率が一定であること、さらに炭素14が大気中で均一に混合されていることが前提となる。例えば、高緯度地域が中緯度地域より炭素14が少なく「若く」見える現象を回避するためである。たとえこれらの仮定が妥当であっても(必ずしもそうとは限らない)、試料が汚染されて誤った年代を示す可能性がある。したがって、偏りのない科学的ツールと称されるこの手法は、実際にはデータの「解釈」にかなりの余地を残している。

ヴェリコフスキーが記述したような事象が実際に発生したならば、炭素14の生成率が変動したと予想される。斉一説の期間中でさえ変動する可能性はあるが、大災害の時期における変動は確実に予想されるべきである。一部の災害的現象は短期間であったため、それらが引き起こした炭素14生成量の変化は、より長期にわたる過程による変化と比べて大きくない可能性がある。もし災害が炭素14生成率に重大かつ恒久的な変化をもたらしたならば、年代測定の遡行に伴い、実測年代と計算年代の乖離が次第に拡大することが予想される。データはこの種の乖離を示しているが、別の解釈も可能である。この種の偏差は、現在説明されていない漸進的な変化によって引き起こされたと主張する者もいる(この漸進的変化は、地質学的時間尺度では比較的急速に起こったように見える)。この説明は本質的に他の説明より優れているわけではないが、斉一説の概念には合致する。

ブリスルコーンパイン(ロッキー山脈の小さな遅く成長する高地の松)は地球上で最も古い生き物と考えられている。この樹木を用いることで、数千年にわたる実時間対計算時間の較正曲線を作成できる。この手法は、今世紀初頭から発展してきた年輪年代測定法(樹輪年代学)の技術と理論に基づいている。多くの人々がこのプロセスに馴染みがある。小さな木を伐採したり、暖炉に投じる丸太を拾ったりした経験のある者なら、年輪に気づき、それを数えて樹齢を推定したことがあるかもしれない。この手法はブリスルコーンパインを用いた方法と基本的に同様であるが、各年輪を数えることに加え、各年輪の木材を炭素年代測定した点が異なる。「理論上、樹木には毎年新しい年輪が形成される。放射性炭素を取り込む役割を担う古い年輪は、本質的に死んでいる。したがって、各年輪を炭素年代測定することで放射性炭素年代が得られる。樹木が伐採された時期が分かっている場合、外側の年輪は伐採時から経過した期間に対応する放射性炭素年代を示す。内側の各年輪は、前年の年輪より1年古い放射性炭素年代を示す。この手法により、炭素14年代が実年齢から乖離することが実証されたが、同時に放射性炭素年代を用いて実年齢を推定するための較正曲線も得られた。

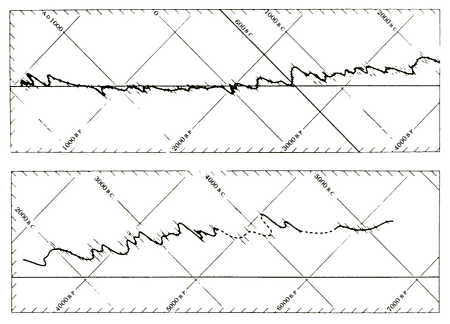

この種の較正結果はリビーの論文から再現したものである(図1)。このグラフには水平直線が含まれており、樹輪計数で測定された真の年代と、個々の年輪を炭素年代測定した放射性炭素年代との完全な一致を表す。提示されたデータは完全一致からの偏差を示している。放射性炭素年代は年前(B.P.=before present)の年数で示され、1950年を基準としている。したがって、紀元前1000年と表記される年代は、放射性炭素年代測定では紀元前2950年前(B.P.)となる。

完全一致線から両側への偏差は、現在から紀元前300年頃まで観察される。これらは、それ以外では均一な環境における通常の変動として説明可能かもしれない。しかし紀元前300年以前には、データに完全一致点から一方へ偏る明確な傾向が認められる。全ての放射性炭素年代測定値が、測定対象物の実年齢より若く示すようになる。6850年前という放射性炭素年代測定値は、実際の年代より約850年若い。紀元前300年以前に「通常の」条件に重大な変化が生じ、これらの条件はおそらく紀元前300年頃に安定化したと考えられる。斉一説の立場から、この現象に対する一見合理的な仮説が最終的に提示される可能性はあるが、データは紀元前687年頃に終結した大災害の解釈と明らかに矛盾しない。

図1. 炭素年代測定値が年輪計測値と一致する場合、その点は水平線上に位置する。炭素年代は現在より前の年数(before present, B.P.)で示され、年輪計測値は暦年で表される。例:炭素年代6000年前は樹輪年代紀元前4900年, すなわち6850年前(リビー後)に対応する。理想的な水平線から片側のみへの乖離は紀元前300年前頃より前に始まっている。

※ 放射性炭素年代測定の方法は、1940年代後半にシカゴ大学のウィラード・リビーによって開発された。

ブリスルコーンパインによる校正 CALIBRATING TO THE BRISTLECONE PINE

ブリスルコーンパインを用いた放射性炭素年代測定の校正曲線は7000年前(before present)よりさらに過去に遡る。これほど古い樹木は現存しないため、校正がどのように過去に拡張されたのかという疑問が自然に生じる。この点を調査することで「科学的」手法の適用に関する洞察が得られ、放射性炭素年代測定技術の校正が放射性炭素年代測定に依存していることが明らかになる。

ブリスルコーンパインに関する情報は、H. C. ソレンセンによって最近レビューされた(2)。ソレンセン博士は化学者であり、オレゴン州ポートランドにあるユナイテッド・メディカル・ラボラトリーズの社長の科学顧問でもある。以下のブリスルコーンパインの較正に関する注記は、ソレンセンの論文から引用したものである。

樹木の年輪における典型的な成長サイクルは、春に大きく発達した細胞が生成されることから始まる。夏になると生育条件が悪化し、細胞はより小さく密に形成され、暗色を帯びる。秋から冬にかけては成長がほぼ停止する。このサイクルが各生育期ごとの「年輪」の様相を形成する。

この単純な状況は、二つの過程によって複雑化することがある。第一に「多重年輪」が生じる年である。小さな細胞の生成が始まった後、季節外の降雨が再び大きな細胞の成長を促すことがある。訓練を受けた観察者は、この過程で生じた「偽の年輪」を時に検出できる。二つ目の問題はより困難で、「欠落した年輪」という謎を生み出す。環境条件が不利な年には、成長輪が全く形成されないことがある。「欠落した年輪」を直接数えることは不可能だが、その存在または非存在を時に推測することはできる。

年輪年代測定には二つの基本原理が用いられる。第一に、一つの成長輪は一年間の成長に相当する(厳密には正しくないが)。第二に、類似した特徴的な成長パターンを持つ二つの木材標本は同時期に成長しており、年輪ごとに年単位で対応付けられる可能性がある。これを例示すると:丸太小屋を発見し、小屋とその家具が周囲の土地で育った木から作られたと仮定する。小屋の外で生えている木を伐採したところ、80本の年輪があった。その内側の20本の年輪パターンが非常に独特で、小屋のベッドの丸太に見られる外側の20本の年輪と一致するかもしれない。ベッドの丸太には40本の年輪があるため、これで100本の異なる年輪が得られる。ベッドの丸太の内側の10本の年輪も独特で、小屋の壁の丸太の外側の10本の年輪と一致すると仮定する。この丸太の年輪が合計70本であれば、追加で60年分の年輪が利用可能となる。これにより160年分の年輪を計測できるが、実際にはこれほど古い樹木は存在しない。特徴的な年輪パターンを照合する手法を「クロスマッチング」と呼ぶ。各年輪から採取した木材を炭素年代測定すれば、計測した年数分の放射性炭素年代が得られるはずである。

理論上、この手法は非常に合理的に思える。しかしソレンセンは、この手法の実践には三つの実用上の困難があると指摘する。第一に、特徴的なパターンは樹輪年代学者たちが望むほど一般的ではない。特徴的なパターンを持つためには、樹木が特徴的な気候変動が起こった時期に成長し、かつその変動に敏感でなければならない。丘の麓の樹木は頂上の樹木と同じ地域気候変化を受けるが、麓の樹木は小川や半恒常的な地下水位に近いため、頂上の樹木のような特徴的なパターンを示さない可能性がある。

第二に、樹齢が上がるにつれて年輪の幅は狭くなる傾向がある。年輪が密になればなるほど、その計数は困難になる。しかし、これらの問題は通常、軽微と見なされている。

第三の問題はより深刻である。この問題はデータの完全性に関わる。一般的に、最も特徴的なパターンは、環境ストレス下で形成される極めて細い年輪である。時には1ミリメートルあたり10本もの年輪が確認されることもある。ソレンセンは「大型標本において数本の欠落年輪の位置は交差照合により推測可能だが、欠落率が5%に達すると交差照合は明らかに疑問視され、無意味となる」と指摘している。この手法は過去数世紀に生育した特定の樹木に対して適用した場合、合理的な一致を示す。実際、この技術は最近、1848年以前にナバホ族が占有していた特定の領土に対する彼らの権利を確立するのに役立てられた。樹輪年代測定法は、よく保存されたナバホ族のホーガン(伝統的住居)の一部に適用され、その年代は文化記録と照合された。

しかし、クロス・マッチングをブリスルコーンパインに適用すると問題は複雑化する。クロスマッチングが困難なサンプルでは、何度もクロスマッチングが必要となる。ある標本では、12.7cm(5インチ)の区間に1100本以上の年輪が存在し、最大10%の年輪が欠落している可能性がある。特徴的なパターンを形成しやすい極細の年輪こそ、最も欠落しやすい。これは、環境ストレス下で形成されやすい細い特徴的年輪が、年輪が形成されない条件が生じやすい時期に現れるためである。これにより、有意なクロスマッチ(交差試験)が得られる可能性が低くなる。

「欠落した年輪」のあるパターンを照合しようとすると、問題が非常に難しくなり、特徴的なパターンが実際には特徴的ではない場合もある。年輪年代学における位置に関係なく、クロスマッチが可能な丸太が使用されることもある。このような状況では、どうすればよいのだろうか? この問題は、二つのサンプルを炭素年代測定して、それらが一致する部分を見つけることで部分的に解決された。この追加的な助けがあったにもかかわらず、年代順の大半のサンプルを整理した科学者ファーガソンは、「7500年のマスター年代順に対して、1000 または 2000個の年輪を持つ標本を年代測定できない場合がよくある。放射性炭素年代測定によって “おおよその" 位置情報が提供されている場合でもだ」と述べている。

したがって、炭素年代測定とは独立していると思われる炭素年代測定の較正曲線は、今では炭素年代測定に依存していることになる。

実験に関するいくつかの疑わしい手順に加え、ソレンセンは、ファーガソンが、多くの分野に広範な影響をもたらす重要な科学的進歩を報告するにあたり、いくつかの異常な手順を踏んだことを指摘している。豊富な資料が予想されるところで、実際にはほとんど存在していない。いくつかの「欠落」年輪を含む一連のデータを除いて、年輪年代測定の構成要素に関する年輪幅データは公表されていない。公表されたのは「フィルタリング」されたマスター年輪年代測定のみである。したがって、あるサンプルが別のサンプルとどの程度相関しているかを独立して判断するための、真の根拠は存在しない。ソレンセンがデータを要求したところ、ファーガソンは、調整済みデータのみを公開する強い理由があり、元のデータは公開できないと述べた。

ソレンセンは、まず、年輪年代学の基本的な概念は、ごく最近の過去については有用であることが示されていると結論づけている。次に、ブリスルコーンパインに適用された手順で用いられた、非常に疑わしい手法と、いくつかの基本データの独立した公平な分析を許可しなかったことを簡潔に再述している。ソレンセンは、「現時点では、ブリスルコーンパインの年輪年代測定を有効であると受け入れる説得力のある理由はない」と結論づけている。したがって、較正曲線の傾向は天変地異説と一致しているものの、エジプトの歴史をブリスルコーンパインの較正に基づく年輪年代測定に無理に当てはめる理由はない。

灰 ASH

炭素年代測定をエジプト史の通説と整合させる必要性が、校正曲線開発の原動力となった。現行の炭素年代測定法では、修正年代学や従来年代学を決定的に支持することは困難である。しかしながら、これらの年代学に関連する炭素年代測定結果と手法を検証することは示唆に富む。

リビーが炭素年代測定法に関する情報を発表した直後、ヴェリコフスキーは特にエジプト第18王朝、第19王朝、第20王朝の遺物に対する放射性炭素分析の実施を試み始めた。この書簡の一部は『ペンセ』第6巻(1974年)に掲載され、科学史家や科学社会学者、そして「科学的」手法に関心を持つ人々にとって興味深い読み物となっている。ヴェリコフスキーはこれを炭素年代測定の最終生成物にちなみ「ASH」通信と呼んだ。

この一連の書簡を読むと、まるで円環(循環論法、悪循環)やメリーゴーランドに閉じ込められたような感覚を覚えることがある。繰り返される循環論法は次の通りである。ヴェリコフスキーが特定王朝の遺物の年代測定を要求する。それらは既知の年代が確立しているため放射性炭素測定による再確認は不要だと通知される。するとヴェリコフスキーは「リビーが炭素年代測定の有用性を判断するには既知のサンプルが必要だと述べた」と反論する。もし特定王朝がそれほど確立されているなら、比較目的でそれらをテストすればよいのではないか、と。返答は通常曖昧である。さらに「サンプルが存在しない」と主張される。サンプルが入手可能になると、今度は「王朝年代は周知の事実であるため再検証不要」と反論が繰り返される。この循環が延々と続く。この先延ばし、矛盾、無為無策ぶりは官僚も顔負けだ。以下に、この一連の書簡から主要な論点と引用を提示する。

最初の循環論法は1953年、ヴェリコフスキーからリビーへの書簡で始まった。ヴェリコフスキーは特定のエジプト王朝とヒッタイト帝国について、自身が想定する年代をいくつか列挙した。またリビーが既に公表した年代の一つが、従来の年代学より約800年遅れているが、修正年代学にはより合致していると指摘した。

ヴェリコフスキーはさらに、著名な専門家たちが『混沌時代』を検証し、この理論は調査に値すると判断したと記している。例えばハーバード大学古代史学科のロバート・H・ファイファー教授は、1942年の初稿を熟知しており、その後の発展過程を通じて激励を続けていた。また当時ルーヴル美術館エジプト学部長を務めていた著名なエジプト学者 E. ドリオトン教授は、『混沌時代』で提示された証拠を踏まえ、エジプト及び中東の歴史の見直しが必要との見解を示した。ヴェリコフスキーは同書の写しをリビーにも郵送した。リビーは迅速かつ丁重に返答したが、自分は放射性炭素年代測定法の発明者・利用者であり、エジプト史についてはほとんど知らないと述べた。彼はまた、『混沌時代』のコピーを返却せざるを得なかったと感じていた。なぜなら理解できないからだ。しかし本書を精読した者なら誰でも、リビーが自身の理解力を過小評価しているか、あるいは厄介な問題を回避しようとしているかのどちらかだと気づくだろう。『混沌時代』の論理展開は明快であり、古代史の深い知識を持たない者でも容易に理解できる内容である。

年代測定用試料 MATERIAL FOR DATING

試験に関心を持つ者が現れた場合に備え、特定のエジプト王朝からの試料が必要とされた。ファイファー教授はハーバード大学セム語博物館所蔵の試料をリビーに放射性炭素分析のために送付する意向を示した。しかし残念ながら、同博物館には該当王朝からの試料を所蔵しておらず、試料入手のための巡回調査が始まった。ヴェリコフスキーの知人がメトロポリタン美術館エジプト美術部門のウィリアム・C・ヘイズ学芸員に、新王国時代特定王朝の遺物に対する炭素年代測定の実施歴を問い合わせた。返答は「この厳密に年代測定され詳細に記録された時代に関する我々の知識が極めて完全であることを踏まえ、この分析を実施しても有益な目的を果たさないだろう……」というものだった。しかし我々は既に、議論対象の時代の年代学が疑問の余地があることを確認している。

ヴェリコフスキーとの協議後、ヘイズは第18王朝・第19王朝・第20王朝の各1点、計3点の放射性炭素分析実施に同意した。ただし試験はヴェリコフスキーのような個人ではなく、機関からの依頼に基づいて実施すべきだと述べた。ヘイズは、ファイファーからの依頼があった場合にのみ試験を実施することに同意した。

ファイファーがヘイズにその手紙を提供した。また、アルバート・アインシュタインの秘書であったヘレン・デュカスもヘイズに手紙を書き、彼女の前で交わされた話し合いのことを言及した。その中でアインシュタインは、ヴェリコフスキーに代わって放射性炭素年代測定を依頼する手紙をヘイズに書くつもりだと述べていた。アインシュタインの急死によりその手紙は書かれなかったが、彼女はヘイズにアインシュタインの意向を保証した。

ヴェリコフスキーもまた、自身の結論を再確認する書簡を書き、『混沌時代』第2巻のゲラ刷りの一部を同封した。さらに、試験担当者が特定の日付を無理に探そうとしないよう、試料に番号を付けることを提案した。

ヘイズはファイファーに返信し、博物館には要求された全王朝時代の資料は結局所持していないが、第18王朝以降ではないものの、新王国時代の小さなサンプルを所持している可能性があると伝えた。もちろん、これは機関にのみ提供可能であり、ファイファーの依頼はハーバード大学の公式に承認されたプログラムに関連しないため、もはや不十分だった。

ボストン美術館や大英博物館など他館への試みも行われたが、いずれも「該当資料を所蔵していない」「提供できない」「年代が正確に判明している王朝資料の分析は不要」との回答だった。

1961年初頭、カリフォルニア大学に対し、エジプト第18・19・20王朝時代の遺物に対する炭素年代測定の実施状況に関する情報提供を要請した。人類学部は当該王朝遺物の炭素年代測定に関する情報を持たないと回答したが、より最新の情報は近東言語学部が保有していると付記した。これに対し、当時エジプト学助教授だったクラウス・ベア博士から以下の返信があった。「私の知る限り、新王国時代の遺物で放射性炭素年代測定が施された例はない。しかし古代エジプトの年代学は、第11王朝以降、天文学的証拠によってほぼ1年単位で厳密に確定されている。誤差幅の大きい放射性炭素法では、新王国の年代学に関する我々の知見に新たな情報を加えることはほぼ不可能だ。ヘイズ著『エジプトの笏』第2巻はラムセス3世の治世を紀元前1192-1160年と定めており、この年代には前後5年程度の誤差しか含まれていないと考えられる」(3)。 これで論理の輪は完結した。年代は正確だから検証の必要はない。基準として使うことについて問われれば、検証材料は存在しない。検証材料が得られたとしても、検証の必要はない。エジプトの年代学が本当にそれほど正確に知られているなら、なぜヴェリコフスキーが提案したように、炭素年代測定の有用性を推定するためにそれを使わないのか?

書簡の第一段階は、1961年にニューヨーク市メトロポリタン美術館エジプト美術部門学芸助手バージニア・バートンからの書簡で終結した。彼女は、エジプトから持ち出された資料の大半は汚染されているため、放射性炭素年代測定による年代推定は無意味だと説明した。

フェーズ2 PHASE II

ASH通信の第2段階は1959年から1965年にかけて行われ、世界有数の放射性炭素年代測定研究所を有するペンシルベニア大学博物館が焦点となった。

最初の手紙は1959年10月7日付で、博物館長フロイリッヒ・レイニーがヴェリコフスキーの知人リン・O・レイマー宛に返信したものである。レイニーは、ヴェリコフスキーがなぜエジプト史の特定時代が放射性炭素年代測定から意図的に除外されたと考えるのか理解できないと述べた。同館に放射性炭素年代測定研究所が存在し「全時代について膨大な測定データを有している」と説明。さらに「現在入手している数百件の炭素14年代測定結果は、概して考古学者らが構築した年代学をかなり厳密に裏付けている」と付言した。最後に、博物館関係者はヴェリコフスキーの主張への反論準備を検討したが、その価値はないと判断したと述べた。この書簡は、他の博物館からの書簡よりほぼ2年早く書かれたもので、それらの書簡は三点を強調していた。調査は行われていない、調査の必要性はない、全ての資料は汚染されている。

別の知人であるデイビッド・W・ベイカー博士は、エジプト史の重要な時代における遺物の放射性炭素分析をヴェリコフスキーが実施できるよう支援を申し出た。1961年1月、ヴェリコフスキーはベイカーに書簡を送り、ペンシルベニア大学博物館で炭素年代測定を担当するエリザベス・K・ラルフ博士の論文に言及した。彼女が特に強調した点は以下の通りである。紀元前2000年から4000年前の年代測定結果は極めて不安定だった。中王国時代の年代は予想より180~250年若い。新王国時代の唯一の測定対象(セティ1世の梁)は予想より200年若い。汚染のため一部の年代測定結果は破棄された。ヴェリコフスキーはベイカーに、新王国時代の遺物に対して実施された他の試験に関する詳細情報の入手可能性、および汚染と判断されるまでの年代測定値の許容誤差幅の調査を依頼した。

ベイカーへの書簡と、ベイカーがペンシルベニア大学博物館を訪れる機会との間に、ヴェリコフスキーは中東考古学の第一人者であるクロード・F・A・シェーファー教授と追加の書簡を交わした(シェーファーはコレージュ・ド・フランスで西洋アジア考古学講座の教授職を務めた)。話題の一つは、シェーファーがヴェリコフスキーに放射性炭素年代測定を提案したラス・シャムラ(ウガリット)の遺物に関するものだった。シェーファーはサンプルをペンシルベニア大学物理学部に送付した。シェーファーによれば、異常な年代が検出された後、汚染の可能性が指摘されたという。

博物館が新王国時代の未発表放射性炭素年代測定結果を保有している件について、シェーファーは「意見や年代体系には関心がなく、知識の進展のみを重視する」ため、結果如何にかかわらず公表すると述べた。また「真実は浸透するのに時間を要する。ゆえに我々は待つ覚悟が必要だ」とも記している。

共通の知人を通じて、ベイカー博士は博物館館長レイニー博士に紹介された。ベイカー博士はレイニーを「精力的で熱意にあふれ、明らかに博識で礼儀正しい紳士……」と評した。この評価が維持されたのは、ベイカーや他の誰もヴェリコフスキーの名を一切口にしなかったためかもしれない。ベイカーの出エジプト記への関心は、アーシナス大学宗教学教授としての立場から同地域に関心を持ったことがきっかけと説明された。

ベイカーはレイニーの言葉を引用している。「エジプト史の年代測定は、今日の考古学全体において最も論争の多い問題の一つである。放射性炭素年代測定に基づけば、従来の年代学と放射性炭素証拠との間に600年という重大な差異が生じている! 我々はこの差異をどう説明すべきか分からない。この差異はエジプト史全体に及んでいるようだが、より古い年代ほどより大きな誤差が生じている。幸いセティ1世の時代には天文学的基準があるため、彼の年代はほぼ確実だが、それ以前の年代は深刻な問題だ。現在、我々の博物館(大英博物館)とライデン大学は、この不一致の原因解明に全力で取り組んでいる」と述べた。セティ1世の年代が実際にはどれほど不確かなものかは既に確認済みである(第三章)。

ベイカーがレイニーに尋ねた ─「では今後数年間で、古代エジプト史の年代に劇的な変更が生じる可能性があるとご見解ですか?」。レイニーは答えた「はい。エジプトだけでなく、古代世界全体、特に近東地域の年代測定においてです」。これはヴェリコフスキーの主張に答える価値はないと述べた人物の発言である。本当に価値がなかったのか、それとも当初の想定以上に困難だったのか?

同日。ベイカーはエリザベス・ラルフ博士と面談した。彼は彼女を「深く真摯な献身的な科学者」と評し、研究内容について喜んで議論する姿勢を示したと記している。ラルフ博士はレイニーの発言を裏付けたが、600年の齟齬や他博物館の研究については具体的に知らなかった。ただしベイカーに追加情報を提供した。彼女は、予想より若い放射性炭素年代測定値の傾向を示す曲線を見せ、汚染の問題に言及した。また炭素14の新しい半減期計算についても触れた。従来の値は5568年だったが、修正値は5800年だった。彼女は実際の値はこれらの間のどこかにあると考えているが、以前に計算された年代は修正が必要だと述べた。レイニーとラルフの両名が、ブリスルコーンパインに関する新たな研究について言及した。ラルフ博士は自身が実施した全試験結果を公表済みだと述べたが、サンプル入手には問題があると語った。彼女は「現職の大学エジプト学者はあまり関心を示していない。将来は状況が変わるかもしれない」と述べた。

こうしてヴェリコフスキーは新王国時代のサンプル入手計画を再開した。エジプト旅行を控えていたミュンヘンのフール夫人宛てに書簡を送り、カイロでサンプルを採取するよう依頼した。プリンストン大学のブトルス・アブド・アル・マリク教授を通じて手配を済ませていたのである。同教授はカイロ・エジプト博物館主任化学者ザキ・イスカンダル・ハンナ博士の友人であり、プリンストン大学の知人がラムセス3世ミイラの放射性炭素年代測定サンプルに関心を持っていると彼に書簡を送った。

その間、ヴェリコフスキーはラルフ博士と面会し、彼女を「非常に好ましい人物」と評した。彼女はヴェリコフスキーが入手を目指す試料の分析を引き受け、結果に興味があるため費用は請求しないと承諾した。

マリク教授の書簡は貴重な紹介状となり、フール夫人はイスカンダー博士に温かく迎えられた。博士は「ラムセス3世のミイラと呼ばれるものが実際に同王のものであるかには重大な疑念がある」と彼女に伝えた。様々な事情が特定の発見に関する混乱を生んだ可能性があり、放射性炭素年代測定の誤差を考慮しなくても300年の誤差が生じ得る。代わりにイスカンダー博士はツタンカーメン王の墓から出土したことが確認されている材料を提供した。これは非常に好都合であり、フール夫人には分析に十分な量の木片が3点渡された。イスカンダー博士は、この木材が使用された時点でおそらく30年程度しか経っていないと推測した。

ヴェリコフスキーはフール夫人に対し、サンプルを直接博物館へ郵送するよう指示した。彼は「いかなる場合でも木材を私に送ってほしくない。利害関係者である以上、サンプルとの接触を避ける必要がある」と述べた。また木材の使用年代についても懸念を示した。エジプトでは木材が不足しており、再利用されることが多かったためである。彼は短寿命の物品を望んだが、入手可能な材料で対応する用意もあった。

ヴェリコフスキーは再びメトロポリタン美術館に対し、年代測定用の追加資料提供を要請した。同館エジプト美術部門副学芸員の H. G. フィッシャーは、過去10年間に膨大な資料を処分したため、年代が明確な資料の十分なサンプルを提供できなくなったと伝えた。これは1963年のことである。この10年間は、同館が大量に廃棄できる資料を一切保有していなかったとされる時期だった。

1964年2月25日、ラルフ博士はヴェリコフスキーに書簡を送り、フールが送付した木材の分析結果を伝えた(『ペンセ』誌に「ASH」のタイトルで掲載された一連の書簡には、ラルフ博士の異議によりこの書簡は含まれていなかった)。彼女は、一回につき一つの年代のみを公表することを望まなかったため、過去の結果一覧も同封したと述べた。第18王朝ツタンカーメンの棺の木材はP-726とラベル付けされていた。5568年半減期を用いた年代測定値は紀元前1030±50年、5730年半減期では紀元前1120±52年であった。従来年代学では紀元前1343年とされているが、修正年代学では紀元前840年頃と位置づけられる。

明らかに問題が生じる。ツタンカーメン王が、自身の死後200年経っても成長を続けていた木から彫られた品を持つことは不可能だからだ。しかし修正年代学では問題ない。彼が既に存在していた木材で作られた品を持っていた可能性が十分にあるからだ。後述するように、木材は炭素年代測定で過大評価されやすい。これがヴェリコフスキーが短寿命の物品を好んだ理由である。いずれにせよ、この結果は修正年代学では説明可能だが、従来の年代学では説明できない。

後にラルフ博士への書簡で、ヴェリコフスキーは『アンティクィティ』誌の二本と『サイエンス』誌の一本の論文を引用し、エジプト史の遺物の放射性炭素年代測定値と従来年代学が一致することを示唆した。これらはレイニーとラルフがベイカー博士に不一致を報告してから一年以上経って発表されたものである。

二本はリビーによる論文だった(彼はエジプト史に関する著作を理解できないと感じていた人物である)。リビーはセティ時代の木材一点に基づく分析結果を根拠に、1200年間の年代測定値と炭素年代測定値の一致を主張した。ラルフは木材が再利用された可能性すら議論していた。もう一編は H. S. スミスによるもので、紀元前2000年まで遡る放射性炭素年代測定値と従来年代測定値の一致を強調していた。

これは明らかに、しかし誤って、ヴェリコフスキーの修正年代学が誤りと証明されたことを示唆していた。このためヴェリコフスキーはラルフ博士に、ツタンカーメン年代測定結果がいつ公表されるのか尋ねた。そうすれば人々がこの問題が未解決であることを確認できるからだ。

1964年5月6日、ラルフはレイニーが単一の炭素14年代測定値の公表に強く反対していると返信した。彼らは年代測定結果をまとめて発表することを好み、ツタンカーメン王の測定結果は他のエジプト遺物の年代測定結果と併せて発表できる場合にのみ公表する計画であった。ラルフはこれらの結果を1965年初頭に公表する予定であると述べ、さらにヴェリコフスキーが入手する可能性のある追加のエジプト遺物について「現在の測定シリーズの中で」年代測定を行うことを申し出た。

フェーズ3 PHASE III

フェーズⅡは、炭素年代測定が従来のエジプト年代学を完全に支持しているという全く誤った印象を、誰も訂正しようとしなかった状態で終了した。第Ⅲ段階は短いが示唆に富む。1971年4月6日付の H. N. マイケル博士宛て書簡から始まる。この書簡は大英博物館エジプト古代遺物部門主任 I. K. S. エドワーズ教授が執筆したもので、葦とヤシの実の核の炭素年代測定結果を報告している。1964年3月2日、ヴェリコフスキーはラルフ博士への書簡で、ツタンカーメンの墓から出土した短寿命の物品は、従来の紀元前1350年ではなく紀元前840年頃の放射性炭素年代を示すだろうとの見解を述べていた。大英博物館からの書簡では、葦は BM 642A、ヤシの実(核)は BM 642Bと指定されていた。得られた放射性炭素年代測定値はそれぞれ紀元前846年頃と紀元前899年頃だった。これらの年代が「間もなく」公表されるとの確約があったにもかかわらず、それは実現しなかった。この年代測定結果は1972年5月号の『ペンセ』誌で議論され、この議論が後に述べる一連の短い書簡のきっかけとなった。

デルフト工科大学(オランダ)化学・化学工学科の G. W. ファン・オーステルハウト博士は1973年、『ペンセ』誌に書簡を寄せ、大英博物館が公表した放射性炭素年代測定データを確認したが、ツタンカーメン王の墓から出土した葦とヤシの実の年代測定に関する言及は見つからなかったと述べた。博士は追加情報の提供を求めた。

ヴァン・オーステルハウト博士の手紙は大英博物館から原本の写しを受け取ったブルース・メインワーリングに回覧された。メインワーリングは大英博物館の研究所を統括していたバーレイとの会話を説明し、その写しをファン・オーステルハウト送付した。バーレイは結果が「間もなく」公表されると述べたものの、「さらに質問を重ねたところ、予想値から大きく外れた結果はしばしば廃棄され、決して公表されない」と認めたという。メインワーリングは、ツタンカーメン王の遺品に関する結果も同様の扱いを受けたと推測する見解を示した。

1973年4月、ヴァン・オーステルハウトはメインワーリングに情報提供への謝意を伝え、大英博物館からも「1月3日付の問い合わせに関し、当研究所はツタンカーメン王の墓出土品について一切の測定を行っていない」との書簡を受領したと述べた。署名者は H.バーカーだった。ヴァン・オーステルハウトは「どうやらバーカー氏は、控えめに言っても、自身の研究室で何が起きているのか把握していないようだ。これは君が言ったことよりもはるかに深刻だ。逸脱した結果は公表されないばかりか、発見されたことさえ否定されている……」と結んだ。

炭素年代測定の不正 CARBON CHEATING

ブリスルコーンパインの議論において、分析に使用する樹木の部位によって木材が異なる炭素年代を示すことが説明された。イスラエル・M・アイザクソンは、この情報の選択的使用が二つの異なる都市において従来型年代学の正しさを「証明」するために如何に利用されてきたかを実証した。

その都市の一つ、ピュロスはエジプト史との関連付けにより年代測定され、もう一つのゴルディオンは他の手法で年代測定された。ゴルディオンの年代は、修正年代学と従来年代学の両方でほぼ同じである。ピュロスの年代は修正年代学ではより古いはずである。以下で論じる炭素年代測定の条件は両地点で同じだったが、「補正」が適用されたのは一方の遺跡のみであった。以下の資料はアイザックソンが提示した情報を検証するものである。

現在のギリシャ・ピュロス近郊で宮殿と町が発見された。その遺跡はホメロスが言及した古代ピュロスのものと見なされている。特定の焼失層は、ミケーネ陶器をエジプト年代学に関連付けることで絶対年代が与えられた。エジプト年代を数百年遡らせる必要があるなら、ピュロスの年代も同様に遡らせる必要がある。同じ人物(ブレゲン)がトロイを発掘し、同じ年代測定法を用いた。アイザックソンは、豊富な考古学的証拠がピュロスとトロイの両方がエジプト史が定める年代より数世紀若い可能性を示していると指摘する。ただし現時点では、炭素年代測定の証拠のみに限定して論じる。

ピュロスの内部証拠によれば、焼失層の年代は紀元前600年頃と推定される。この時代の陶器は豊富に発見され、宮殿の部屋ではより古い陶器と隣接して出土した例もある。骨董品は収集可能だが、未来からの遺物は説明が困難である。これは現代人が西暦2600年の陶器を収集する状況に類似する。下層からの陶器の「浸透」や上層からの陶器の「侵入」といった曖昧な議論が、この極めて不自然な状況を説明するために用いられる。修正年代学によれば陶器様式が同時代であるため、問題は生じない。

古代フリギア帝国の首都ゴルディオンの遺跡は小アジアに位置する。ホメロスはこの地域をトロイアの同盟国と記した。トロイア戦争は紀元前13世紀頃に戦われたと考えられてきたが、これもエジプト年代学に基づく陶器の年代測定に基づいている。しかし、エジプト史とは無関係の考古学的証拠によれば、ゴルディオンの歴史は紀元前8世紀までしか遡らず、その歴史をさらに古代に押し上げることは不可能である。なぜなら、ゴルディオン出土遺物の年代は紀元前8世紀と認められているからである。

したがって、ピュロスとゴルディオンの二都市の通説上の年代は、それぞれ紀元前1230年頃と紀元前725年頃となる。ゴルディオンの年代は修正年代学でもほぼ同様だが、ピュロスの年代は修正年代学では数百年遡る。炭素年代測定は、誤差の可能性はあるものの、どちらの年代学が最も正確かを明らかにする手がかりとなり得る。公表された結果は従来の年代学と一致すると主張しているが、年代を一致させるためにはデータに若干の修正が必要であった。ゴルディオンのいくつかの試料では、半加工状態の丸太の外層ではなく、短命な物品を年代測定することが可能だった。短命な物品はそれらが存在した時期に近い年代を示すはずであり、樹木の外層は伐採時期に近い年代を示すはずである。もしゴルディオンが丸太伐採直後に破壊された場合、丸太と短命な試料の炭素年代測定値は類似し、ゴルディオン焼失時期に合理的に近接するはずである。試料を分析した結果、短命な材料と丸太外層の炭素年代は、両年代測定法で予測される年代と合理的に一致した。しかし、加工済み丸太の内側部分からのサンプルは、数百年古い年代を示した。これには合理的な説明が可能である。

樹木の特定の年輪は、その年輪が形成された年の炭素年代を与えるはずである。なぜなら、放射性炭素を取り込むのはその時期だけだからだ。したがって、伐採時に樹齢300年の木は、外層部分と内層部分でそれぞれ異なる年代を示すことになる。内層部分は約300年古い年代を示すはずである。焼失遺跡の材料は長年使用されていた可能性があるため、丸太の炭素年代測定値はこの影響で未知の時間差が生じる。また丸太は通常、角材加工などで仕上げられており、これが外層に影響を与える。遺跡破壊時に丸太が焼失した場合、中心部へ向かう年輪がより多く露出するため、炭素年代測定値はさらに古くなる。

ゴルディオンの焼損丸太では、これら全てが考慮された。一部の焼損丸太は予想より数百年古い放射性炭素年代を示したが、焼損・仕上げ済み丸太は実際の年代より古い炭素年代を示すはずである。したがって補正が施された(4)。

ピュロスの梁も焦げ跡があり、一部は仕上げ済みと判明していたが、放射性炭素年代が補正なしで従来の年代順序に合致したため、補正は適用されなかった。ゴルディオンと同様の条件下で同じ補正が適用されていれば、放射性炭素年代測定値は修正年代学により近い値となったはずである。両遺跡の条件は同一であったが、ピュロスでは補正を適用すると従来の年代学に合致しなくなるため、補正は適用されなかった。実際、その年代は丸太がピュロス焼失後に成長したように見せてしまう。修正年代学の下では、同一条件に同じ補正を適用しても何ら問題はない。

両事例で補正が適用されなかったのは、二つの研究所が独立して試験を行ったことによる見落としではない。これらの結果は同一研究所から得られ、同一論文で発表された。結果は従来の年代学に適合させるために操作されたのである。

一般に受け入れられている見解に合致する、あるいは合致させることができる年代のみを発表することは、珍しいことではない。アイザックソンは、ブリュー教授の「C14年代測定が我々の理論(従来の年代学)を裏付けるものである場合、それを本文に掲載する。完全に矛盾しない場合は、脚注に掲載する。完全に “時代遅れ" の場合は、単に削除する」と述べている。この姿勢は、デイヴィッド・ウィルソンが『新考古学』の中で再確認している。したがって、炭素年代測定が従来の年代学を支持していると誰かが言ったとしても、驚かないでほしい。そうあるべきなのだ。なぜなら、炭素年代測定はまさにそのように調整されているからだ。

“理想的な"サンプルとギリシャの"暗黒時代" AN “IDEAL" SAMPLE AND THE GREEK “DARK AGE"

ヴェリコフスキーは、丸太の残骸の炭素年代測定に関連する問題について言及し、寿命の短い物品の方がより正確な結果をもたらすだろうと示唆していたことが指摘されている。これは、ラルフ博士らによる文献でも議論されている。

ピュロス地域には、炭素年代測定において「理想的」とされるタイプのサンプルが存在する。それはオリーブの木の花粉である。メセニア西岸のナバリノ湾奥にあるオスマンナガ湖では、毎年新たな花粉が水中に吹き込まれている。この現象は数千年にわたり続いており、湖のコアサンプルからは花粉の層状堆積が観察できる。

H. E. ライト・ジュニアはこれらのコアサンプルを調査し、その成果を『植生史』(5) と題する論文で発表した。この研究はアイザックソンによっても検証されている。彼は、後期ヘラディック期(ミケーネ文明がミノア文明のクレタ島とキクラデス諸島からの新たな影響を受けて繁栄した時代)のギリシャ人による集約的なオリーブ栽培が一般的合意であると指摘する。ミケーネ時代の「液体の黄金」がオリーブオイルであったこと、そしてオリーブオイルの生産・貯蔵・輸送・輸出が主要な経済活動であったことを示す考古学的・文献的証拠は極めて豊富である。

証拠は人口爆発を示しており、この地域はミケーネ時代においてギリシャで最も人口密度の高い地域だった。樹木の管理、油の生産、輸送の手配を行う大規模な労働力が存在した。従来の年代学によれば、この時代は紀元前1550年から1200年頃とされ、活動のピークは紀元前13世紀とされている。したがって、花粉のピークもこの時期に現れると予想される。しかし花粉の放射性炭素年代測定によれば、ピークは紀元前1100年から700年の間に発生していた。これはギリシャのいわゆる「暗黒時代」の一部であり、何も起こらなかったと想定されていた時期である。

ライトはこの結果にかなり困惑した。人口が膨大で、オリーブオイルの製造・輸出施設が整備され、無数のオイルランプが存在した時代に花粉がほとんど検出されない一方で、人口が少なく活動もオイルランプも存在しないと予想される「暗黒時代」に花粉活動がピークを示したのである。別の湖、ヴルカリア湖からの証拠も同様の傾向を示している。ミケーネ時代以降に花粉生産が増加した。つまり、オリーブ生産のピーク前後では油ランプが広く使用されていたが、生産最盛期には全く存在しなかったのである。

ギリシャの「暗黒時代」問題はしばしば議論されてきたが、カーペンター(『ギリシャ文明の断絶』)は干ばつが原因とする説を提唱した。ライトは花粉調査がこの説を否定すると考える。また干ばつだけでは、生産最盛期に油ランプが消えた現象を説明できない。この状況は、将来の考古学者が米国の石油生産ピークを20世紀と年代測定し、別の研究者がデトロイトの自動車生産ピークをコロンブスがスペインを出発する以前と位置づけることに類似する。

修正年代学ではこの問題は存在しない。ギリシャ史が誤ったエジプト史との関連で年代測定されることが、ギリシャ史の誤りを招いている。「暗黒時代」問題はエジプト史の余剰年代に起因する。歴史家たちは、ギリシャに存在しない歴史を創作するか、単に空白期を「暗黒時代」と呼ぶかの問題に直面した。彼らは後者を選択した。修正年代学では、エジプト史の過剰な年数が削除されるため、ギリシャ史に空白は生じない。したがって、花粉生産のピークは、ランプ使用のピーク、ならびにオリーブ油の生産・輸送施設のピークと一致する。

重要な炭素年代測定 SIGNIFICANT CARBON DATES

炭素年代測定は、ヴェリコフスキーの研究に二つの異なる領域で影響を与えている。炭素年代測定から得られる情報は、『衝突する宇宙』で記述されたような自然現象や、『混沌時代』第1巻で部分的に提示されたエジプトの年代学に関わる歴史的出来事に関連付けられる。炭素年代測定の限界が明確化されたことで、『衝突する宇宙』の出来事に関連する特定の炭素年代測定値の重要性がより理解しやすくなった。既に提示された例として石油の炭素年代測定値がある。この炭素年代測定値は、測定誤差を考慮しても依然として重要であることがわかる。

もう一つの年代は最終氷期に関連している。1950年当時、最終氷期の終結は約35,000年前と考えられていたが、ヴェリコフスキーはそれが現代にずっと近い時期であるべきだと示唆した。その後、放射性炭素年代測定により、この年代は11,000年前、あるいはそれよりさらに後である可能性が示された。この年代測定法は数千年の誤差があっても、35,000年という年代が本来あるべき値の2倍以上大きいというヴェリコフスキーの主張を支持し得る。

『衝突する宇宙』に関連する第三の事柄は歴史的意義を持つが、エジプト史の再構築に関連する特定の結論に必要な精密な年代測定を要しない。ヴェリコフスキーは、メソアメリカ文献が他文化の文献と同一の出来事を描写していることに注目した。これらの物語は単なる文化拡散によって得られたものではなく、各文化が実際に独立して経験した出来事の記述であるように見えた。したがってヴェリコフスキーは、メソアメリカ文化は1950年当時認識されていたよりも一般的に古いと推論した。この点について、彼はメソアメリカ史の専門家たちから強い反論を受けた。彼らはこれらの文化が西暦4世紀から8世紀にかけて形成されたと主張した。具体的には、メキシコ学者のジョージ・キューブラーが1950年にこう記している。「ヴェリコフスキーが繰り返し証拠として引用するメソアメリカの宇宙観は、紀元前後の時期まで遡らない」(6)。しかし1956年までに、ナショナル・ジオグラフィック協会は炭素年代測定によりメキシコの古代文化が従来考えられていたより約1000年古いことが実証されたと発表した。1967年までには、これらの文化が紀元前に存在したことが認められただけでなく、場合によっては文化の主要な時代区分が、天変地異の時期を想起させるような年代で示されるようになった。例えばフラナリーらは特定の中米文化に関する論文で、主要な文化期の始まりを紀元前8000年、1500年、600年と記している(7)。

年代は正確ではないかもしれないが、主に炭素年代測定のおかげで、ヴェリコフスキーが示唆した大まかな時代区分は妥当であり、これらの時代に生まれた伝説は他国のものと一致することが明らかになっている。フランク・ウォーターズは、ネイティブアメリカンとメソアメリカンの歴史と神話に関する著作でよく知られている。1975年に刊行した『メキシコ・ミスティーク』は二部構成で、アステカ、オルメカ、マヤ、トルテカなどメキシコの諸集団の歴史と神話を記述している。これらの文化の神話体系を分析する中で、 ウォーターズはこれらの地域に関連するヴェリコフスキーの著作を検証した。彼は、一部の出来事の時期設定には依然として問題が残るものの、「……ヴェリコフスキーの理論は概ね中米神話と並行している」と結論づけた(8)。

一定でない定数 THE NON-CONSTANT CONSTANT

いわゆる放射性崩壊「定数」は最近、変動することが示された。炭素年代測定において、これは議論中の事例では無視できる誤差をもたらすかもしれないが、現在も調査中である。この問題の興味深い点は、科学において確立されたと考えられていた別の領域が、実際には新たな調査の可能性に満ちた刺激的な分野であるということだ。

崩壊定数は時間や環境の影響を受けないと考えられており、故に「定数」と称される。原子はその定数に変化なく、物質が溶融状態に置かれ、衝撃を受け、数十億年にわたり強弱変化する電磁場や重力場に浸漬されても存在し得るとされる。これは当初仮定として始まったが、実験的証拠がその仮定を支持していると考えられてきた。しかし、この定数が変動する可能性があることを示す実験的証拠もいくつかある。これが事実であれば、核年代測定に、ごくわずかな影響から、現在想定されている長期にわたる測定を不可能にするほどの影響まで、さまざまな影響が生じる可能性がある。いずれの場合も、この証拠を無視するのではなく調査することで、物理学の概念について新たな理解が得られるかもしれない。

アンダーソンとスパングラーは最近、この問題について検討を行った(9)。アンダーソン博士は、自身が保有する数多くの特許に基づいて技術製品を製造する ERA Systems, Inc. の社長である。スパングラー博士は、テネシー大学の物理学准教授であり、チャタヌーガにあるバロネス・エスランジャー病院の顧問物理学者でもある。彼らは 1969 年以来、独立して、また共同で、非ランダムな放射性放出に関心を持ち、彼らが主張する「核崩壊事象の独立性に関する一般論は(少なくとも我々の証拠が確認されれば)おそらく無効であり、ランダムな予想からの逸脱を引き起こしていると思われる核効果は、環境に関連しているようである」ことを示す証拠を提示してきた。

関連文献の多くは、崩壊定数は一定であるという見解を支持または容認しているが、いくつかの例外も発表されている。この証拠は通常、不良データとして廃棄され、他の証拠はおそらく発表されることはないだろう。しかし、アンダーソンとスパングラーは、この研究はもっと注目に値すると考えている。彼らは、崩壊定数は一定であるという仮定の背景にあるいくつかの理由を示し、それは状況証拠であり、決定的なものではないと指摘している。

元の実験的証拠の多くは、20世紀初頭に出版された。最も注目すべき「例外」の一つは、1920年代にクルズナーによって出版された。彼の研究は1930年にカーティスによって報告・確認されたが、これらの論文は忘れ去られたり無視されたりし、崩壊率の変動の可能性に対しては通常、些細な説明がなされている。しかしバークソンは近年(1966年)、初期の研究を分析し、不変の「定数」の存在を示す証拠は従来考えられていたほど説得力がないと結論づけた。彼は「ランダム性からの極めて極端な逸脱」が生じても、実施された試験では検出できない可能性があると指摘した。また初期研究のほとんどはアルファ線放出体を対象としていた。当時、アルファ崩壊がランダムであれば全ての崩壊もランダムであると直接的・間接的に想定されていたのである。

アンダーソンとスパングラーは、ベータ崩壊に関する研究から、「一定」の崩壊定数の仮定は再検討が必要であると確信している。彼らは、さらなる研究が必要であると指摘しているが、彼らの研究結果は、「少なくとも、年代測定の計算には信頼性係数を組み込む必要があることを強く示唆している」と述べている。

ラルフ・E・ジョーガンズは最近、放射性年代測定で使用される仮定に関する文献をレビューした。この研究の一部は、雑誌「KRONOS」に後日掲載される予定だが、以下は、ジョーガンズから親切にも提供された出版前の印刷物から引用したものである。ジョーガンズは、放射性崩壊の「定数」という仮定に加えて、核合成は地球上では起こらないという、同様に基本的な仮定もあると述べている。核合成とは、より軽い元素からより重い元素が生成されることであり、核崩壊方程式を解くためには、これはすべて原始の時代に起こったものでなければならない。未知の量が原始の放射性物質であり、別の未知の量が後になってその場所で生成された場合、物質の「年齢」の方程式を解くには未知数が多すぎる。ジョーガンズは、アンダーソンとスパンラーの研究に言及し、「多色性ハローに関する最近の研究によって、これらの仮定の両方について、おそらくさらに強い疑問が提起されている」と示唆している。

特定の物質の薄片を偏光下で観察すると、微細な変色領域が見られるが、これを多色性ハローと呼ぶ。この虹のような効果は、2枚の薄いセロファンを一緒に置いて動かしたときに見られる現象と似ている。多色性ハローは、特定の結晶性物質の中心にある小さな内包物の放射能によって生じる。アルファ線のみが発光電波ハローの発生につながる。

これらのハローは、放射年代測定法を信頼できる手法として確立するのに貢献した。しかし最近の証拠は、初期の研究結果の示唆に過度の信頼が置かれ、その示唆を否定する証拠が無視されていたことを示唆している。

1907年に独立して電波ハローの起源に関する結論に達した二人の物理学者の一人、ジョリーは、古代の試料と考えられるものを調査し、その電波ハローが現代の崩壊率に基づいて予測される寸法を示しているかどうかを判断することを提案した。初期の研究は、ハローのサイズがすべての地質年代において適切な順序と大きさを有していることを確認したように見えた。したがって、崩壊定数は過去・現在・未来を通じて常に一定であることが証明されたと考えられた。

しかし、1960年代初頭、ある懐疑的な科学者がこの研究の再検証を開始した。さらに彼は最新の装置を用いて、世界各地の岩石に含まれる数千の電波ハローを分析した。ほぼ即座に、初期の研究には過剰な信頼と不十分な科学的根拠が混在しており、この長年顧みられなかった分野では何も確立されていないことを発見した。この新たな研究を行ったのは、オークリッジ国立研究所化学部門のロバート・V・ジェントリーである。ジェントリーは初期の報告の一つで、次のように強調した。「多色性ハローのデータから、地質学的時間における崩壊定数の安定性を証明する通常の議論には、ほとんどあるいは全く正当性が認められない」(10)。彼の後の研究は、崩壊定数の不変性について結論を導き得ないという結果をさらに裏付けている。

このように、炭素年代測定法に問題があるだけでなく、核年代測定法全体が再検討されていることがわかる。炭素年代測定の誤差は、この手法から時間スケールの基本的な傾向を決定するのに十分なほど小さいかもしれないが、長い地質学的時間スケールにおける核年代測定の基本的な傾向はかなり不確実である可能性がある。

炭素年代測定の問題点は、その年代が従来の見解に合致するか、あるいはヴェリコフスキーの見解に合致するかに関わらず存在することを留意すべきである。ヴェリコフスキー説を支持する炭素年代測定結果を盲目的に有効と認めるべきではないが、従来の見解の擁護者も、単にヴェリコフスキーの説を支持するという理由だけで炭素年代測定結果を即座に否定すべきではない。

第七章

地球 THE EARTH

地球の地質学的データは他の惑星のデータよりも入手しやすいが、解釈の対象となる。本章では、ヴェリコフスキーの考えに関連する地質学的データと解釈の一部を述べる。権威ある研究者の見解も示す。

彼らの中には、ヴェリコフスキーの考えを念頭に置いて調査を行わなかった者もいるが、その結果は彼の提案と矛盾しない。また、自らの専門分野に関してヴェリコフスキーの考えを特に調査した者もおり、彼の提案は極めて合理的であると結論づけている。もちろん、これらの人々は単なる意見を表明しているに過ぎないが、ヴェリコフスキーの研究に不利な解釈を提示する者たちもまた、単なる意見を表明しているに過ぎない。

本章の論評は論争を決着させる意図はない。しかし、天変地異説の観点から解釈可能な地質学的証拠が存在すること、そして一部の信頼できる研究者が実際にデータをこの方法で解釈していることを示している。

ヴェリコフスキーが主張しているのは、地球が数十億年にわたり他の惑星と平和共存し、数千年前になって突然「ドラゴン惑星」金星と「赤い惑星」火星がこの太古の緊張緩和状態を破ったという説ではないことを留意すべきである。彼は地球の正確な年齢について推測していない。しかし地質学的証拠が、地球の存続期間を通じて大災害が繰り返されてきたことを示唆していると提唱している。最も最近の破壊を引き起こした要因は、人々がその出来事を観察し、記憶し、報告したため特定できる。人類出現以前に起きた大災害の唯一の証拠は、地質学的記録から得られる。

解釈上の問題 PROBLEMS IN INTERPRETATION

地域的には、大災害は明らかに今日でも発生しており、過去にも頻繁に起きてきた。地震、竜巻、火山噴火、津波は、直接巻き込まれた者にとっては重大な災害に映るが、世界の他の地域にとっては、夜のニュースで眠気を誘う程度の話題に過ぎない。これほど多くの人々がそれらを知る唯一の理由は、現代の優れた通信システムがあるからだ。こうした災害は地域限定的で地球規模では比較的重要度が低く、影響を受けなかった者たちにはすぐに忘れ去られる。忘れられない数少ない特例でさえ、記憶の中で世界的な出来事として誇張されることは決してない。

真に地球規模の災害とは、無数の地域災害が複合した結果かもしれない。したがって、歴史的事件が実際に無数の小規模な出来事から構成されていたのか、その広がりを特定することが重要となる。多くの地域的事件が発生した場合、それらの発生時期を正確に特定することは極めて重要である。時間と場所の特性は相互に関連し合い、問題を複雑にする。

巨大な天体が地球に接近する際に、100の地震と50の火山噴火を引き起こした場合、その事象は壊滅的と見なされるだろう。接近天体が広く観測されれば、生存者に地球規模の災害が起きたと納得させるのは容易である。しかし、天体が観測されなかった場合、あるいは何らかの理由で観測結果が無視された場合、証拠は解釈の余地を生む。そうなると、事象を正確に年代測定する能力が極めて重要となる。

残念ながら、これまで見てきたように、確立された年代測定法には重大な疑問がつきまとう。仮にそれらの正確性が認められたとしても、数千年前の事象はせいぜい100年単位でしか特定できず、さらに古い事象は数百万年単位の精度しか得られない。したがって、100回の地震と50回の噴火が1日で発生したのか、あるいは150年にわたり毎年1回ずつ起きたのかを判別することは不可能である。後者のケースは、現代の経験と完全に一致する通常の現象として容易に解釈されうる。

もう一つの重要な検討点は、仮説上の天体が引き起こした被害の規模である。地球規模の災害は地球上のあらゆる場所に痕跡を残すはずだと推測する人々もいる。そして、地球上のあらゆる場所からそのような痕跡を採取し、単一の災害と関連付けることができないため、地球規模の災害は発生しなかったと結論づけるのである。しかし、仮定された衝突の痕跡が地球表面の半分以上に残っていない可能性は十分にある。地震被災地で無傷の区域が見つかったからといって、地震が架空のものだと証明されるわけではない。同様に、過去の地球規模災害の結果が全ての地質データに明示されていると期待するのは不合理である。

1975年、スウェーデン・ウプサラ大学地質学研究所は報告書を発表した。そこにはこう記されていた。「実験心理学の分析手法を地質学的データの観察に応用すると、地質学者が岩石に認識し記憶しているものは、必ずしも実際に存在するものと同じではないことが明らかになる」(1)。翌年、同じ著者は地質学的文脈における特定の錯覚について論じ、「錯覚的な知覚データは、研究者の地質学的仮説を支持する場合、支持しない場合よりも誤解を招きやすい」(2)

と述べた。筆者は特定の事例を論じていたが、この結果は一般的なケースにも当てはまるだろう。異なる二つの理論の双方に属する人々がこの問題を抱えるのは事実だが、主流理論の支持者は、単に自らの見解が従来の解釈に合致しないという理由だけで、反対派を誤解釈だと非難する。

この議論に特に関連する解釈の例は、H. E. ライトの論文に見られる(3)。彼はイランの特定湖沼のコアから採取した花粉を分析した。論文本文では、花粉生産量が約5500年前にピークに達し、その後「維持されてきた」と記述されている。しかしデータグラフには、ヴェリコフスキーが提唱した大災害の時期に大きな空白域が確認され、この領域は「花粉が乏しい」と表記されていた。この空白域を直線で補完した解釈は、実際の現象と必ずしも一致しない解釈に過ぎない。

一様性(均一な性質または状態) UNIFORMITY

斉一説とは、過去に地球に影響を与えたすべての地質学的プロセスは、今日見られるもののみであり、それらは常に現在と同じ強度と速度で作用していたという仮定に基づく哲学である。地質学的特徴は、風や雨など現在も活動している小規模な作用因子が引き起こす漸進的変化の累積的影響によって明らかに形成される。地質学者は、ほとんどの調査の出発点としてこの点を認識しなければならない。残念ながら、この前提から派生した帰結として、地質学者は代替的な作用要因を考慮してはならないと想定されてきた。

ある地質学者 J. B. クルースターマンは最近、多くの地質学者が一様性を深く考察すると、実際には受け入れられないと気づくと述べた。彼は、地球の歴史に関連するあまりにも多くの証拠が、斉一説の枠組みには単純に収まらないと指摘する。また、そのような証拠に対する最終的な説明は、中世のスコラ学者や19世紀の合理主義者にのみ受け入れられる方法の適用ではなく、霊感を受けた手がかりの探求から得られるだろうと述べている。

地質学者たちが斉一説への忠誠を主張するにもかかわらず、科学文献には破局的な仮説が溢れている。ここで論じるいくつかの事例は、クロースターマンの次の主張を裏付ける。「非破局的な説を信じる地質学者によって提案された場合、こうした仮説は真剣に受け止められる。しかし、同様の考えが条件付けの少ない外部者によって提唱されると、単に斉一説の教義に反するという理由だけで、狂気の証拠と見なされる」(4)。

この種の仮説が提示される際、それらは意見や現地データの解釈・評価に大きく依存している。しかし証拠は非常に説得力のあるものでなければならない。さもなければ、大災害的出来事は決して提案されないだろう。地球の多くの特徴は大災害の結果である可能性があるが、証拠が斉一説の枠組みに無理やり当てはめられる場合、斉一説に基づく説明が提案され、一般的に受け入れられるのである。

石炭 COAL

まず石炭について論じる。これは多くの人々に馴染み深く、特に「黒い液体黄金」(石油)の供給減少と「固体黄金」の価格上昇により近年大きな関心を集めている。また石炭地質学は、少なくとも一人の専門家が石炭起源に関する様々な説を調査し、ヴェリコフスキーとニルソンの類似した見解が最も合理的だと結論付けた分野である。

ヴェリコフスキーは著書『激変の地球』(5) において、石炭のいくつかの特性を記述した。これは、大災害の証拠は知識不足の古代人が記した伝説以外に存在しないと主張する者たちへの部分的な反論だった。この著作でヴェリコフスキーが提示した証拠は、主に自らの現地観察を行った地質学者たちによって書かれたものであり、古代の文学作品には一切言及していない。仮にこの資料の半分しか地質学者によって正しく解釈されなかったとしても、過去に異常な出来事が何度も発生したことを示すデータは依然として膨大である。ヴェリコフスキーの石炭形成に関する説明は、少なくとも世界的な石炭権威の一人を感銘させた。

一般的に認められている石炭の種類は四つある:褐炭(ブラウンコール)、亜炭(リグナイト)、瀝青炭(ビチューメンコール)、無煙炭(ハードコール)。第一の褐炭は主に圧縮された植物遺骸から成り、亜炭は大部分が部分的に石炭化した木材である。瀝青炭(軟質炭)は脆く、明るい光沢を持ち、大量の硫黄を含む。この硫黄が大気汚染の主な原因として近年非難されている。無煙炭はほぼ純粋な炭素であり、変成した瀝青炭である。

ほとんどの石炭が有機起源であることは明らかで、植物遺骸は非常に豊富に存在する。石炭中に見られる植物や樹木の残骸の多くは、今日でも一般的な種類である。

学校で最もよく耳にする石炭の起源に関する理論は泥炭沼理論である。この理論によれば、植物は死滅し、湿地帯に堆積した後、徐々に砂に覆われ、新たな植物層が成長する。この過程が何千年も繰り返され、厚い石炭層が形成されたとされる。

泥炭湿原が存在する事実は疑いようがない。P. V. グローブはその著書『泥炭の民』で、その保存特性を興味深く記述している。しかし湿原の存在は、その起源が正しく理解されていることや、石炭の形成を説明できることを意味しない。

イングランドの泥炭湿原は気候悪化の結果と考えられてきたが、研究者タリスは最近、人間の影響を指摘しようとした(6)。証拠によれば、約7000年前に泥炭の形成が始まったことが示されており、広範囲にわたる焼畑の痕跡も確認されている。これは当該地域での樹木成長を阻害し、泥炭の堆積を促進した可能性がある。火災は自然災害やその他の要因によるものかもしれないが、タリスは人々が引き起こした可能性を主張している。

石炭のいくつかの特性が泥炭地形成説に疑問を投げかけている。一部の炭層は50フィート(約15m)以上の厚さを持つ。1フィート(約30cm)の石炭層には12フィート(約3.6m)の泥炭堆積が必要と推定される。これはさらに推定120フィート(約36m)の植物残骸を必要とする。つまり一部の炭層は6000フィート(約1800m)の堆積物から形成されたことになる。

石炭の他の特性も、湿地帯での泥炭形成説と整合しない。石炭中に見られる植物材料の多くは湿地帯では生育しない。これらの植物は枯死後、地表に落下して分解する。その残骸が石炭生成過程に取り込まれるほど長期間堆積することはありえない。また単一の厚い石炭層が、石灰岩や他の岩層を挟んで多数の薄い層に分かれる事例もある。

エイガーは、ランカシャーの石炭紀後期の石炭層から、生前の姿勢のまま38フィート(約12m)の高さで立っていた化石樹木が発見されたと述べている。彼は、堆積が十分に速く進行し、樹木が腐敗する前に埋没・石化させたと結論づけた(7)。

異なる植物帯に由来する混合植物残骸に加え、一部の石炭には海洋生物の化石が含まれており、これらは生存時に全く異なる環境を必要としていた。石炭層からは漂石(迷子石)や鉄の塊も発見される。こうした特徴から、河川を流下した物質が湾曲部に堆積して石炭を形成したとする説が提唱された。これは泥炭湿原説の多くの矛盾を解消するが、海洋生物種の存在や、深海性ウミユリと清浄海域のサンゴが厚層の石炭層と交互に現れる事実は説明できない。

ヴェリコフスキーの提唱する説は次の通りである:

「森林が燃え、ハリケーンが根こそぎにし、海から押し寄せた津波あるいは連続する津波が、焼け焦げ砕けた木々を襲い、巨大な堆積物へと押し流した。波間に翻弄され、海洋性の砂、小石、貝殻、海藻、魚類に覆われた。別の潮が砂の上にさらに炭化した丸太を堆積させ、別の堆積物へと投げ出し、再び海洋性堆積物で覆った。高温の地面が焦げた木材を変成して褐炭とし、木材や埋没地が瀝青質の流出物に浸された場合、瀝青炭が形成された。湿った葉は時に森林火災を生き延び、同じ丸太と砂の山に巻き込まれ、石炭にその模様を残した。こうして石炭層は海洋堆積物に覆われるのである。またこのため、層が分岐し、その分岐部の間に海洋堆積物が挟まれることもある」(8)

1955年に『激変の地球』が出版される直前に、ヴェリコフスキーはその少し前に出版されたニルソンの膨大な著作を発見した。ニルソンはルンド大学の植物学教授だった当時、2巻からなる『合成種分化:精密生物学の基礎』と題する著作を発表した。彼はドイツ産の特定石炭に関する様々な植物学的研究の結果について論じていた。そこでは亜熱帯地域ですら生育しない熱帯植物が優勢種として確認された。より少ない量の種は地球のほぼ全ての地域に由来していた。非常に良好な保存状態の昆虫も発見され、その一部は現在もアフリカ、東アジア、アメリカに生息している。石炭層はまた、多様な気候帯に生息した爬虫類、鳥類、哺乳類の墓場でもあった。類人猿、ワニ、有袋類、インド・オーストラリア産の鳥類、アメリカコンドル、熱帯の巨大蛇、東アジアのサンショウウオなどが、ドイツの石炭層に自らの遺骸を提供した生物たちだった。

様々な遺骸の保存状態は、その死因ではないにせよ、異常な環境が埋没を引き起こしたことを示している。葉にはクロロフィルが保存されている例もある。世界各地の数十億枚の葉が一つの層を形成している。葉は細断されているものの、その微細構造の一部は保存されている。軟体動物組織の微細構造も同様に保存されている。昆虫の膜組織や色彩さえも保存されているが、完全な個体は稀である。ほとんどの昆虫は、一緒に埋葬された植物や高等動物と同様、死の瞬間に引き裂かれていた。

ニルソンの見解によれば、石炭中に閉じ込められた堆積物は、世界中のあらゆる地域から押し寄せた水によって堆積したもので、主に太平洋とインド洋の赤道帯沿岸が起源である。

ヴェリコフスキーは特に言及した。「しかし一つ明らかなことがある。石炭は大災害的な状況下で形成されたのだ」

この見解は『石炭の形成と組成』の著者ウィルフリッド・フランシスによって擁護された(9)。同書の第二版(初版は1954年刊)において、彼はヴェリコフスキーやニルソンの説を含む石炭起源に関する諸説を検証している。石炭の破局的起源に関する諸説を論じた後、フランシスは海洋堆積層に石炭が堆積した時期の火山活動、高濃度の硫黄、石炭層に付随する石油の存在といった証拠に言及している。彼は「これらの事実は極めて重要であり、フォックス、ニルソン、ヴェリコフスキーの見解を支持するものである」と記している(10)。

後続の章でフランシスは石炭の性質と、その他の主に自然状態での石炭の起源に関する斉一説の理論を分析する。その後、一部の資料を検証し「証拠は森林火災における炭化過程を強く支持している。これらの火災は大規模だったが、森林の破壊が完了する前に洪水によって阻止された。この証拠はヴェリコフスキーが表明し第1章で要約された石炭形成に関する見解とよく一致する」と述べている(11)。

第二版序文でフランシスは複数の書籍に言及している:C. S. フォックス著『インド石炭の自然史』、H. ニルソン著『合成種分化:精密生物学の基礎』、ヴェリコフスキー著『激変の地球』。フランシスは「これらの書籍には、上記の石炭形成問題に関連する多くの確かな証拠が含まれており、石炭の形成と組成を体系的に研究する上で無視できないこの証拠の要約を、新版の第1章に収録した」と述べている(12)。

また、同序文の同じページでフランシスは次のように記している点も興味深い。「この文献の検討は、現代の研究が過去の経験をどの程度考慮しているかを明らかにするため、また特に、現代の傾向が地質学・生物学・化学の正統的教義に基づく固定パターンに従っているのか(理論と容易に調和しない証拠を時に無視する傾向がある)、あるいは現代の視点が事実と一致しない古典的教義を修正する柔軟性を効果的に備えているのかを明らかにするため、回顧的かつ広範に行われた」。これは周知の事実だが、これほど率直に述べられることは稀である。

プレートテクトニクス PLATE TECTONICS

プレートテクトニクス理論のような学説がなければ、一部の石炭層の分布は斉一説では説明困難である。この理論は大陸移動説に関連する考え方の近年の体系化である。北米・中米・南米の東海岸が、ジグソーパズルのピースのように欧州・アフリカの西海岸と適合するように見えることから、これら大陸塊はかつて連結していたが後に分裂し、ゆっくりと離散したと仮定されている。石炭は南極地域にも見られるが、現代において森林が存在するとは考えにくい場所である。しかしプレートテクトニクスによれば、石炭はゆっくりとした斉一説の過程によって、通常では考えられない場所へ運ばれたとされている。

ジョーガンズは、プレートテクトニクスの背後にある推論が斉一説の逆転であると指摘した。従来、地質学者は観測可能な現在進行中の原因から長期的な影響を推測してきた。しかしプレートテクトニクスは、観測不可能な過程の今日の存在を推測することで、推定される観測可能な長期的な影響を説明しようとする。

プレート理論は、ヴェリコフスキー論争と二つの点で関連している。第一に、プレート理論は破局的な起源を持つように見える全ての地質学的証拠を説明できると主張する者もいる。第二に、この理論は事実として教えられているが、ヴェリコフスキーの理論よりも多くの問題を抱えている。理論が実際に真実かどうかは、ヴェリコフスキーが提示した概念に関しては問題ではない。

石炭は破局的な起源を持つ。プレート理論は石炭の奇妙な分布を説明できるかもしれないが、石炭の起源自体は依然として破局的なものだったに違いない。これはニューヨーク・タイムズの科学編集者サリバンが見落とした数多くの点の一つである。彼は大陸移動説があらゆる大災害理論の万能薬であるかのように考えているようだ。多くの地質学専門家はこの近視眼的な見解を共有していない。

ヴェリコフスキーの研究に関する議論の中で、サリバンは「大災害を示す地質学的証拠は存在しない」と私に語った(13)。当時、サリバンの著書『大陸移動説』が刊行されたばかりであり、私が特定の話題に触れるたびに、彼の著書を読めば「大陸移動説の観点から見て異常な事象の証拠など存在しない」と確信させられた。同書を読む限り、彼が「大災害の証拠は存在しない」と考えていることは明らかだが、彼の説明は過去の事象を解明する上でほとんど役立たない。

私たちの議論は数分しか続かず、双方にとって有益とは言い難かった。軌道変化の話題が出た際、私はバスが『ペンセ』誌に発表した論文を読んだかと尋ねた。サリバンは『ペンセ』シリーズは渡されたが、論文に誤りがあるかもしれないので読んでいないと答えた。そんな言い訳で『ペンセ』を読まないなら、『サイエンス』や『ネイチャー』、その他あらゆる既存の出版物も避けるべきだろう。あらゆる学術誌には事実と意見が混在しており、どちらについても100%正確なものは存在しない。サリバンは再び、自身の著書で全てが説明されているため軌道変化説は不要だと断言した。彼は自著を読めば誰もが過去のあらゆる事象を理解できると信じているかもしれないが、より客観的な科学文献を検証すれば、奇妙な地質構造の全てをプレートテクトニクスで説明できるわけではないことが明らかになる(私たちの会話と彼の著書において、サリバンはマンモスの絶滅に全く異常な点はないとも主張した。激変説論者も斉一説もマンモスについて共通の誤解を抱いているが、全ての証拠が斉一説で説明できるわけではない。この問題の両面を調査したい方には、カルドナによる優れた総説記事がある)(14)。

エイガーは長年、主に斉一説の地質学をイングランドのスウォンジー大学カレッジで教えてきた。1973年には『地層記録の性質』を出版。プレートテクトニクスやその他の漂流説について論じつつ、反漂流説の論拠も提示している。彼は、すべてではないが一部の地層は漂流説で説明可能だと示唆しているようだ。しかしながら彼は、堆積物に関する標準的な斉一説の考え方は完全には十分ではなく、いくつかの天変地異説を考慮しなければならないと考えている。

エイガーは地球発生の大災害説に依拠することを好むが、地層記録における古代の大きな異常の一つについては、漂流説の概念では「明らかな説明が存在しない」と述べ、少なくともこの事例においては「地球外の原因に訴えなければならない」との見解を示している。

したがって、漂流説は興味深く有用ではあるものの、全てを説明できるわけではなく、未解決の問題を数多く残している。

大陸移動(漂移)説は1920年代から議論されてきたが、同様の考えはそれ以前にも多くの人々の頭に浮かんでいた可能性が高い。1950年、英国科学振興協会はこの主題を議論し、その概念の真偽について投票を行った。投票結果は同数となった。C. R. デヨが述べたように「引き分けは勝者に有利」であり、この場合、勝者はより優れた宣伝効果を享受していた側だった。移動説は支持を失った。しばらくの間、地質学教授たちは移動説を議論しようとする人々を、いかに非科学的な人間であるかの例として引用した。しかし約10年後、地質学教授たち(場合によっては同じ人物たち)は、移動説に反対し続ける人々を非科学的思考の例として指摘するようになった。

プレートテクトニクス理論は広く信じられているが、この理論には多くの疑問点がある。これらの問題は最終的に解決されるかもしれないし、新たな証拠を踏まえて実際には理論と矛盾しないことが判明するかもしれない。また、これらの問題に対応するために理論が調整される可能性もある。

これらの疑問が満足に解決されるかどうかは、我々の議論とは無関係である。重要な点は、未解決の重大な疑問が残っているにもかかわらず、この理論が広く信じられ、場合によっては証明済みと見なされていることだ。

NATO高等研究所では、参加者に「大陸移動説が原理的に証明済み」と仮定し、その概念が各自の専門分野にどう関わるかを検討するよう求められた(15)。この合理的なアプローチが一つでも論争的な主題に適用できるなら、他の主題にも適用できるはずだ。しかし現実には、この手法は長年一方的に採用されてきた。斉一説が正しいと常に前提され、代替説は無視されてきた。

プレートテクトニクスも斉一説同様、今や広く受け入れられており、多くの未解決問題が残っていることに人々は気づいていない。そこでプレートテクトニクスに関する数本の論文を論じる。これらは偶然にもこの理論に反対する地質学者たちによって書かれたものである。彼らの疑問や結論に同意する意図はない。これらの論文を引用するのは、単に疑念が残っていることを示すためである。

この分野は急速に変化しているため、提起された疑問のいくつかはすでに解決されているかもしれない。しかし、著者の一人との個人的なやり取りや文献の精査から判断すると、古い疑問が解決されるのと同じくらいの速さで新たな疑問が生じていると言えるだろう。

ケンブリッジ大学のポール・S・ウェッソンは『地質学雑誌』に掲載された「大陸移動説とプレートテクトニクスへの異議」という論文で、移動説の74の欠点を列挙している(16)。彼は多数の他の著者の研究を引用し、以下の四つの結論に達している。彼はこれらを確率の高い順に列挙している。⑴ 大陸は互いに対してほぼ確実に移動していない;⑵ 地球マントル全体で対流は起こりえない;⑶ 上部マントルで対流が活発であっても、大陸移動を説明できない;⑷ 古地磁気学から導かれた極の位置や地球規模の古地磁気調査結果は、一般的に未知の誤差要因に悩まされており、いずれにせよ大陸移動の再構築には不正確すぎる。

ウェッソンの結論が妥当か否かは別として、彼は興味深い指摘をしている。彼は、すべての海岸線が概ね互いに適合すること、そして決して接合されたことのない海岸線の一致が実証されていることを指摘している。オーストラリアとアメリカ東海岸の接触など、ありえない組み合わせが成立している。理論を支持するとされる組み合わせを実現するため、既存の断片は除外され、存在しない部分が追加されて整合性が図られている。これは場合によっては正当な手法かもしれないが、このように証拠を選り好みする人々が、ヴェリコフスキーが一般的な結論を公表する前に、全ての主張を裏付ける完璧なデータを揃えるべきだと主張するのは妥当だろうか?

さらに数多くの問題に加え、ウェッソンは古地磁気学について論じている。古地磁気学は、月に関して以前に論じたように、岩石中の残留磁場の分析を扱う。ウェッソンは、自身が指摘する他の数多くの漂流説への反論があるため、古地磁気学研究による推進力がなければ、漂流説はおそらく存続しなかっただろうと考えている。しかし、古地磁気データについても多くの疑問が提起されている。

ウェッソンは、受け入れられた枠組みに合わない古地磁気結果が「都合よく無視されている」と不満を述べる著者を引用している。仮に古地磁気の仮定が正しいと仮定しても、データのばらつきが合理的な解釈を不可能にする場合がある。ある研究者は、最も信頼性の高いデータのみを採用した場合でも、地球表面の複数の領域が同時に同一位置に存在していたように見えることを示した。さらにシベリアの一地域は、大陸の他の部分とは独立して移動(漂流)したように見える。

ウェッソンは、プレートテクトニクス概念が古典的ドリフト概念よりはるかに優れていることを認めつつも、古典的理論に対する異議のほとんどがプレートテクトニクスにも適用されると主張する。

プレートテクトニクス理論自体に対しても、追加の反論が存在する。彼の反論52から74は特にこの領域に関わる。大半の反論はプレートテクトニクスの力学の問題に関わるが、動物相分布の問題も言及されている。しかし、大陸移動説を調査しようとする者にとって、これら全てが関心を持つべき内容である。

マントゥラはまた、漂流理論が直面する困難を列挙するアプローチも取っている(17)。ある論文では地球規模のテクトニクスに関連する20の問題を挙げ、後にさらに多くの問題を概説している。彼は、古生代の岩石を調査すると、アフリカとヨーロッパの様々な地点間で完全な一致が見られると指摘する。これはジブラルタル海峡の両岸やその他の地域でも見られる。彼はその後、これら二大陸に帰せられる後期の移動の一部を説明し、大陸を元の接触点に正確に再び接合させるには、ほぼ奇跡的なピンポイント接合操作が必要だったと主張する。別の事例では、ギリシャの一部が引き裂かれてあちこちに漂流した後、後にギリシャ本土と完璧に再結合したとされる(これらの陸塊の接合技術は、アポロやソユーズの乗組員でさえ及ばないほど卓越している)。

大陸移動説の基本的な正誤は議論の余地があるかもしれないが、未解決の問題が数多く残されていることは疑いようがない。一部の研究者は、理論の一貫性を保つためにこうした仮説が必要だと主張する。しかし奇妙なことに、これらの理論を悩ませる問題の解決策は、プレートテクトニクス支持者の一部が激しく否定する大災害そのものにあるかもしれない。

層序(地層の順序)記録 STRATIGRAPHIC RECORD

エイガーの著書『地層記録の本質』はプレートテクトニクスだけに特化したものではない。彼は一様説では最適に説明しきれない地質構造の事例を数多く挙げている。彼は明らかに、一様性は関与しており長期間持続し得るものの、地質記録は主に短期間の大変動の影響で構成されていると考えている。エイガーは説得力を持って、地層は主に短期間の高活動期を記録しており、層間の空白(いわゆる「欠落層」)は層自体よりもはるかに長い時間的区間を表していると論じている。

ヴェリコフスキーと同様に、エイガーは学際的アプローチを取る。エイガーは、地質学の全体像を把握し、一、二の地層の細部に没頭しなければ、到達する結論は「必然的」であり、自身の見解と同一になると信じる。彼は時に一般化しすぎる可能性を認めつつ、もし専門家であれば異なる考えに至ったかもしれないと述べる。しかしその場合、「専門家は常に明白な事柄を覆い隠す傾向にある」(18) ため、特定の事象に気づかなかったかもしれないとも指摘する。

ゼネラリストとしてエイガーは、化石記録の解釈において斉一説への依存が度を越していることが多いと結論づける。この主題に関する彼の議論は、彼が本書の第二命題と呼ぶ結論へと至る。「古生物学者たちは斉一説のみに依存して生きられない」(19)。彼はこれを「化石記録の誤謬性という現象」とも呼んでいる。

記録の一部が欠落しているというエイガーの主張を裏付ける例がいくつか挙げられている。彼はまた、観測された堆積速度に基づく計算を示し、現在の速度では小さな化石を埋没させるのに200年以上かかる場合があると指摘している。もちろん速度は場所によって異なるが、そのような変動さえも記録の空白を暗示するエイガーの主張と一致しており、彼は地層記録に関する最も正確な仮説は、長い空白期間を伴い、堆積が時折しか起こらないようなものだと主張している。

現代の堆積速度について論じる中で、エイガーは全ての物質が最初に堆積した場所に留まるわけではないと指摘する。堆積物の形成過程の解明に注力しすぎる一方で、その堆積物がその場に留まる確率の推定が不十分だと彼は考える(20)。教科書的な堆積物の美しい積み上がりが見られる事例は数多く知られているが、それらの堆積物はその後侵食され、別の場所に堆積されるケースが多いと指摘する。堆積速度に関する計算に基づき、エイガーは厚い堆積物を形成するのは漸進的な一般的な過程ではなく、むしろ偶発的な事象である可能性が高いと結論づけている。エイガーは当然ながら、こうした事象の大半は地球内部の自然要因によるものと考えている。ただし、時折の外部影響の可能性を独断的に排除していない点にも留意すべきである。彼は「近年の複数の論文(および常識)から、稀な事象が近年の堆積作用における重要な要因としてますます生成されつつあるように思われる」と述べている(21)。また彼は、十分な時間が与えられれば(それは存在する)、稀な事象の発生確率は1.0(すなわち確実性)に近づくと述べている。

急速な侵食と堆積に関する議論において、エイガーは地質学的証拠と考古学的証拠の類推を引き出す。彼は、日常の生活における正常で均一に繰り返される作用こそが最も多くの時間を消費するものであると指摘する。しかしそれらは考古学的記録としてほとんど何も残さない。洪水、地震、津波、その他の大事件こそが、人類の歴史の多くを保存してきた「すばらしい映画」である。彼は地質記録についても同様のことが言えると考える。日常的なプロセスが地球の歴史の大半を消費したが、層序学的記録は(必ずしも地球規模ではないが)災害的イベントをより代表している。

一連の小さな出来事、複数の同時発生した「局所的」事象、外部天体による誘発事象、あるいはそれらの組み合わせによって形成されたにせよ、地質記録は過去の静穏な時代を描いていない。エイガーはこう記す。「穏やかで連続的な堆積(そしておそらく同様に連続的な進化)といった伝統的概念は、我々の観察結果を説明するには不十分である」(22)。

破局的進化 CATASTROPHIC EVOLUTION

エイガーの見解は、ヴェリコフスキーが『激変の地球』で表明した見解と類似している。同書において彼は、容易に説明できない多くの地質構造を記述し、自身が「破局的進化」と呼ぶ概念について論じている。ヴェリコフスキーは、破局現象を考慮することで進化論のいくつかの問題が解決されうるとの考えを表明している。彼は次のように述べている。「進化論は地球における大災害によって正当化される。この理論の公言された敵は、実は唯一の盟友だった。進化論の真の敵は一様性の教え、すなわち過去に異常な事象は一切起こらなかったとする説である。ダーウィンが進化論の支柱と呼んだこの教えは、理論を現実からほぼ切り離してしまった」(23)。

最終氷期末期における適応種の大規模絶滅は、天変地異説によって合理的に説明できる。氷河期そのものもまた、天変地異によって説明可能である。そして種の絶滅を引き起こした同じ出来事の中で、新種の発生に適した条件が整っていたことは容易に想像できる。

ルイス・M・グリーンバーグ教授は進化論に関する最近の資料を収集した。同教授は「1960~70年代の学術研究と思考が、進化は大変動的プロセスであるというヴェリコフスキーの主張を反映し支持していることが、今や明白になりつつある」と指摘している(24)。

磁場反転 MAGNETIC FIELD REVERSALS

進化上の変化は近年、地球磁場の反転時期と関連付けられている。このような反転は仮説的に地球と彗星の接近に関連付けられてきた。これらの事柄については後述するが、まず地球の磁場反転に関する背景を提示する。

月面岩石と同様に、地球上の物質も適切な条件下で残留磁気を帯びることがある。岩石におけるこの効果の分析は、過去の地球磁場の方向を示す手がかりとなる。

『激変の地球』においてヴェリコフスキーは、ジュゼッペ・フォルゲライターによる研究を引用している。彼は数世紀にわたるアッティカ(ギリシャ)およびエトルリアの壺を調査した(25)。彼は粘土壺の残留磁気を研究することで、地球磁場の向きを特定しようとした。壺は焼成時の姿勢のまま発見された。当時の状況は、溶岩流における磁場方向の研究状況と類似していた。粘土中の鉄粒子の向きを研究した結果、フォルゲライターは紀元前8世紀に、少なくともイタリアとギリシャでは地球磁場が反転していたと結論づけた。この結果が正しければ、ヴェリコフスキーが記述する出来事の観点から、その時期の磁場反転は驚くべきことではない。

しかし最近まで、最後の反転は約70万年前に起きたと考えられていた。1970年代初頭、『サイエンス・ニュース』誌は磁場反転に関する情報をレビューした記事で、この日付を最後の反転として掲載した。読者から編集部に寄せられた手紙で、ヴェリコフスキーが提示した参考文献が言及され、フォルゲライターの研究が反証されたかどうかが問われた。編集者はこの質問を無視したが、その手紙を口実に、地質学者がヴェリコフスキーの考えを真剣に受け止めていないという誤った印象を永続させることに利用した。フォルゲライターの研究は最近『ネイチャー』誌の記事(私による、ヴェリコフスキーへの言及を含む)で言及されたが、その研究が反証されたと私に知らせる者は誰もいなかった(26)。もちろんこれは反証が存在しないことを意味するのではなく、単に『サイエンス・ニュース』の編集者も、『ネイチャー』の査読者の一部も、そして私も、まだそれに出くわしていないだけである。したがって、この可能性をオープンにしておくのは合理的である。

地球最後の磁場反転から70万年が経過したと公式に発表された直後、新たな証拠が発見された。それによると、最後の反転は結局それほど昔のことではなかった可能性がある。約12,500年前に遡る堆積層の一部が逆磁化されていることが判明したのである(27)。この層が地球規模の磁場反転を示すと証明できるか否かにかかわらず、短期間の反転が複数発見される可能性は広く受け入れられつつある。残念ながら、こうした短期間の事象を検出するのは困難なことも明らかだ。

バルベッティとマクエルヒニーは最近、約3万年前に反転が発生した可能性について論じた(28)。彼らはフォルゲライターと同様の実験を実施したが、調査対象はオーストラリア・マンゴ湖周辺の先住民の炉跡であった。同一の炉から採取した複数の石を分析すると、ほぼ常に一貫した方向性が得られることに気づいた。したがって、遺跡が使用されていた時期に反転が発生していた場合、周辺地域の複数の炉跡を分析することで検出可能だと考えた。彼らは約3万年前に確かに事象が発生したと結論づけた。完全な180度反転ではなかったため、これを「地磁気エクスカーション」と呼んでいる。またチェコスロバキアでの研究が、ほぼ同時期に発生し同程度の期間持続した「エクスカーション」を示唆している点にも言及した。原因は不明だが、定量分析なしに「地磁気ダイナモの根本的性質の現れ」と推測。少なくとも過去3万5000年間に2回の主要な「地磁気エクスカーション(地球の磁場が一時的に大きく変動する現象)」が発生したと付記している。

磁場反転との相関性 CORRELATIONS TO MAGNETIC FIELD REVERSALS

多くの科学者が、地質記録における大規模な異常活動と様々な生命パターンの変化との相関関係に注目し始めている。中には、地球と外部天体の衝突がこうした事象の引き金となった可能性に言及する者もいる。この種の衝突についてエイガーは次のように述べている。「こうした仮説は、特定の現象を説明できる他の原因が見出せない場合に、高名な地質学者たちによって提唱されてきた。私は、優れた先人たちの仲間入りをすることに何ら躊躇はない」(29)。

海洋学研究が普及し、より多くのデータが入手可能になるにつれ、重要な相関関係が明らかになり始めた。1966年、オプダイクらは南極の深海コアを用いた古地磁気研究を行った。彼らの結論の一つは、生物相の変化と地球磁場の反転が一致またはほぼ一致していることが、因果関係を示唆しているというものだった(30)。

翌年、ワトキンスとゴッデルは地磁気極性変化と動物群絶滅の調査結果を報告した。彼らは特に70万年前の地磁気反転時の放散虫変化に言及し「地磁気極性と動物群変化の直接的関連性を考慮せねばならない」と述べた(31)。

同年、ワディントンは磁場反転時のゼロ磁場状態から生じる宇宙放射線量の増加に言及し、これだけで観察された動物相変化を引き起こすのに十分かもしれないとの見解を示した(32)。

ヘイズとオプダイクは、動物相境界が磁場反転と一致する追加的証拠を提示した(33)。こうした相関関係を示す証拠は説得力を持つようになったが、全ての研究者が決定的証拠と認めたわけではない(34)。

磁場反転、テクタイト、地球と彗星の衝突 FIELD REVERSALS, TEKTITES AND EARTH-COMET COLLISIONS

テクタイト(隕石が地表面に衝突してできたとされる、ガラス質の小さな黒っぽい石)は小さなガラス状の物体で、雨滴のような特徴的な形状を持つものもある。これらは長い間地質学者にとって謎だった。1957年、ハロルド・ユーリー(重水素の発見によりノーベル化学賞を受賞)はテクタイトが彗星の地球衝突によって生成されたと提唱した(35)。彼はこの見解を追求し続け、1963年には彗星衝突によるテクタイト起源を論じた別の論文を共著した(36)。

同年、リットルトンは彗星物質が地球に落下してテクタイトを形成したとする説を提唱した(37)。

1966年、リンはテクタイトの地球起源説を主張したが、その形成が地球と彗星の衝突に関連している可能性にも言及した(38)。

その後リトルトンはテクタイト起源に関する別の論文を執筆し、テクタイトフィールドの比較的希少性は、彗星接近や大型隕石衝突といった稀な大災害と整合すると指摘した(39)。

1971年、ドゥラーニとカーンは微小テクタイトと地磁気逆転に関する論文を発表した(40)。彼らは様々なテクタイト堆積層を既知の地磁気逆転と関連付け、 さらに、磁場反転に関連する堆積物において、特定の海洋微生物が絶滅し、他の微生物が突然出現したことを示す研究を引用した。テクタイトが地球と彗星の遭遇によって生成されるというユーリーの提案に言及した後、大気中に導入されたアンモニアとメタンが様々な生命体に及ぼす可能性のある影響について論じている。また、当時存在した気体混合物における稲妻放電による大気中の大規模爆発の可能性にも触れている。ドゥラーニとカーンは、最後の2回の地磁気反転が微小テクタイトとテクタイト堆積物と相関関係にあるように見え、因果関係が考えられると結論づけている。

ケネットとワトキンスも、磁場反転と広範な動物相絶滅、気候変動、火山活動最大期との相関関係に注目している(41)。

これらの活動はすべて、地球と外部天体との衝突または接近遭遇と合理的に相関しうる。

ターリングは、極性反転が短期間しか持続しない場合があり、その結果、その検出と分析が困難であると指摘している(42)。彼は、これらの事象は短命な地球物理学的プロセスに起因すると主張する一方で、そのプロセスは地球の核マントル境界面で発生しなければならないとも主張している。彼は外部からの影響の可能性を考慮していない。

しかしグラスとヒーゼンは、地球と外部天体の遭遇が地球核の磁気流体力学的運動に機械的または電磁気的影響を及ぼし得ると示唆している(43)。彼らは、この種の遭遇が地球上の地磁気反転の一部を引き起こした可能性があると推測している。

ヴェリコフスキーは『激変の地球』でこの仮説を提唱した(44)。

地球と彗星の遭遇が引き起こす劇的変化に関する議論と関連して、ハロルド・ユーリーの驚くべき論文がある。彼はヴェリコフスキーの全著作に激しく反対している(ただし自身はそれらの著作を読んでいないとも主張している)。おそらく彼は、1973年に地質時代が災害によって終焉を迎えたと提唱した際、自身の説とヴェリコフスキーの説の類似性に気づいていなかったのだろう。彼はさらに、これらの災害が地球と彗星の衝突によって引き起こされたとさえ示唆している(45)。以前、ユーリーは「地球と彗星の衝突が極めて激しい現象を引き起こし、岩石物質と水が地球から逃げ出し月によって捕獲された」と提案していた(46)。

引き金となるメカニズム THE TRIGGERING MECHANISM

前述の学者たちが仮説化した衝突での彗星は、地震や火山噴火といった異常な数の自然的局所現象に対する地球規模の引き金メカニズムと見なせる。これらの局所現象の一部は、通常は緩慢なプロセスが単に加速された結果、異常に大規模なものとなった可能性がある。しかし、これらの局所的現象の地質学的結果を指し示し、その特徴が自然原因による過剰な規模によるものだと主張しても、データは完全に説明されない。地震や火山噴火が局所的な「自然」現象であることは事実だが、その異常な規模と異常な頻度は、外部天体の接近といった地球規模の別の自然原因によって引き起こされた可能性がある。

地質記録には、過去の特定の事象が現代とは全く異なる規模で発生したことを示す豊富な証拠が存在する。エイガーは当然ながら、災害の証拠を可能な限り地震やハリケーンといった現在観察されるプロセスに帰属させようとするが、一部の証拠が現代では前例のない規模の災害が過去に発生したことを示していることを認めている。

『激変の地球』においてヴェリコフスキーは、この種の事象の証拠を引用している。エイガーは追加の事例を提示した。これまで見てきたように、多くの科学者が現在、これらの事象の一部が外部からの影響によって引き起こされた可能性を検討している(地質記録からの別の例は、約13億年前に世界規模の大災害が発生したことを示唆しており、その原因の一つとして地球による月の捕獲が挙げられている)(47)。

迷子石 ERRATIC BOULDERS

地球外からのトリガー・メカニズムは、より小規模な奇妙な現象のいくつかを説明し得る。『激変の地球』においてヴェリコフスキーは迷子石(漂石)に関する章を設けている。迷子石とは、現在の位置から離れた場所で形成されたとみられる巨礫であり、周囲の堆積物とは明らかに異なる。彼は迷子石が現在存在する多くの地点と、その推定起源地を列挙した。印象的な例として、スウェーデン・マルメ近郊に存在する、長さ約3マイル(約4.8km)、幅1,000フィート(約305m)、厚さ100フィート(約30m)を超える巨大な白亜の迷子石群が挙げられる。イギリスにも同様の迷子石灰岩スラブが存在し、その上には村が築かれている(48)。

エイガーは、世界中に「粉砕されたような」堆積物が数多く存在し、その多くに迷子石が確認されると指摘している。彼が知る限り最も特筆すべきものはティモール島の事例である。この島には幅約60マイル、厚さ1.5マイル、長さ約600マイルに及ぶ露頭「ボボナード・シーリー粘土層」が露出しており、その延長は数千マイルに及ぶ可能性がある。ティモール島のこの地層には、巨大で丸みを帯びた火成岩が埋没している。この岩石は直径約100フィート(約30メートル)だが、球体というより洋ナシ形に近い。エイガーは、岩石が丸くなった経緯の問題はさておき、「このような小石が到達した過程を『大災害的』以外の言葉で表現するのは困難である」と述べている(49)。

黒海 THE BLACK SEA

地球外要因によって引き起こされた可能性のある急激な変化の証拠は、ヴェリコフスキーが記述した近世の出来事の時期と密接に相関している。

1970年、黒海の近世堆積史に関する論文が発表された。600マイル以上にわたって間隔を置いて採取された複数のコアサンプルは、海底全域にわたって三つの明確な堆積ユニットが相関していることを示した。ほとんどのコアで、三つの「突然の層序的変化」が観察された(50)。これらの事象の年代は約紀元前5000年、3400年、900年前だった。研究者たちは、堆積ユニット間の層位は明らかに環境の変化に関係していると主張している。

これらの変化は、ほぼ同時期に世界中で環境変化を引き起こしたのと同じプロセスによって引き起こされた可能性がある。

第八章

現代の出来事 THE MODERN AFFAIR

『衝突する宇宙』出版後数年にわたり、学界の多くのメンバーがこの本に対して全く非合理的な反応を示した。これはヴェリコフスキーの思想に反対する人々でさえ認めている事実である。彼らはさらに、その非合理性は収まったと主張するが、残念ながらそうではない。本章では、ヴェリコフスキー論争における最近の動向について論じ、その背景にある考え方のいくつかの可能性について考察する。

AAAS会議 THE AAAS MEETING

1974年の米国科学振興協会(AAAS)の会議は、特定の科学トピックに関連して何度か言及されてきたが、ここでは改めて言及する価値がある。なぜなら、この会議は科学会議として宣伝されていたにもかかわらず、その立場を大きく下回る内容だったからである。1973年6月、サイエンス誌に、1974年2月のAAAS会議で議論する題目の提案を求める告知が掲載された。その前年、天文学者、大気科学者、そして AAASの前会長であるウォルター・オア・ロバーツが、ヴェリコフスキーの著作に関するシンポジウムの開催を公に提案し、その可能性について AAASの幹部に手紙を送っていた。そのため、ヴェリコフスキーの著作に関心のある人々が、サイエンス誌の発表に応じて提案を提出するのは妥当であると考えられ、実際にそうした。

AAASはこの提案を「受け入れることができない」としたが、AAAS天文学委員会が提出した同様の提案は受け入れた。カリフォルニア大学バークレー校で天文学を教えているアイヴァン・キングがヴェリコフスキーを訪れ、この提案について話し合った。その後、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の天文学助教授ドナルド・ゴールドスミスがヴェリコフスキーに書簡を送り、キングによる参加招待を確認するとともにシンポジウムの概略について協議した。ゴールドスミスは時間的制約から、シンポジウムは惑星(特に金星と木星)の性質と運動に焦点を当てるべきだと述べた。スケジュール厳しく、天文学の特定分野が議論される予定だったが、ゴールドスミスは委員会が「社会学者を取り入れて」「不人気な科学的アイデアの受容を検証する」ことを望んでいると確かに言及していた。

フレデリック・B・ジュネマンはサンノゼのイノベーティブ・コンセプツ・アソシエイツ研究部長であり、『不確実性の限界』の著者である。また『インダストリアル・リサーチ』誌に「イノベーティブ・ノートブック:ジュネマンによる科学的思索」という興味深い連載を執筆している。ジュネマンはキングに電話し、シンポジウムとその経緯について問い合わせた。ジュネマンによれば、キングは「ヴェリコフスキーの研究に新たな関心が集まっているため、改めて検証する意図がある」と説明した。また参加者は「社会学を含まない “ハード・サイエンス"分野」の専門家で構成されると述べた。

ジュネマンが「これはAAAS(アメリカ科学振興協会)の会員によるヴェリコフスキー事件への対応に対する批判をかわす動きではないか」と問うと、キングは「ある程度はそうだが、ヴェリコフスキーに対する行き過ぎた行為に関わったのはAAASそのものではなく、個々の会員だけだ」と答えた(これは「実際には何も起きていないし、それに、やったのは彼らであって我々ではない」という策略の最新版である)。

間もなく、シンポジウム主催者側に科学的議論を追求する意思が全くないことが明らかになった。キングは後に「我々科学界の誰一人として、ヴェリコフスキーの太陽系の見解に関する議論が、真剣な科学会議で正当だと説明される余地など微塵もないと考えている」と述べた。これは意図的な誤解を招く悪意あるプロパガンダか、あるいはキング自身が自身の分野における最近の研究を知らなかったかのいずれかである。しかし、ジュネマンが述べたように、この会議は現代の異端審問として企画され、ヴェリコフスキーの著作を分析する時間を割く科学者が増えていることを無視すべきだと大衆を説得するための議論が意図されていたことは明らかである。主催者自身がこの会合を科学的とは見なしていないと認めた以上、おそらくこれが彼らの立場を支持するために用いた、誤解を招く、時に虚偽の主張を、彼ら自身が正当化する方法だったのだろう。

ストーラー STORER

AAAS が非科学的であると慎重かつ正確に表現したこの会議の最初の講演者は、ニューヨーク市立大学バークカレッジの社会学教授、ノーマン・ストーラーだった。彼の講演の最初の3分の2は、科学と科学者の行動様式について社会学的に受け入れられている陳腐な見解に費やされた。彼らがそうであるということではなく、社会学者たちがそう信じたいということだ。講演の残りの部分は、ヴェリコフスキー論争に関するものだったが、ヴェリコフスキーに対する行動は、時には少し無作法であったものの、全体としては、何らかの形で正当化できるものであったに違いないという印象を醸し出していた。ペンセで述べられているように、「ヴェリコフスキー事件における科学の特異なやり方は、社会学的 “説明" という霧に覆い隠されていた」のである。

ストーラーの講演後の質疑応答で、科学者の新思想への抵抗が話題に上った。シンポジウム参加者であるマルホランド博士は、科学者が予想外の新概念を容易に受け入れることを示すと主張する二つの例を挙げた。月の質量集中と月の内部熱である。これに対しヴェリコフスキーは、マルホランドに「月の内部熱を最初に提唱したのは誰か」「月の質量集中を月と他天体の衝突以外で説明できるか」と問い、さらに「これら二つの観測を基礎理論と見なすか」と追及した。

マルホランドは、月の内部熱を最初に提唱した人物を知らないと答え、それがヴェリコフスキーであることを認識していないようだった。しかしマルホランドは、ヴェリコフスキーが「私の主張の弱点を突いた」と認め、「先ほど私が回答として提示したのは理論的提案ではなく、観測と測定結果だったからだ」と述べた。

フーバー HUBER

多くの科学者がヴェリコフスキーを倫理に反する扱いをしたことに対するストーラーの正当化の根拠の一つは、彼が自身の専門分野外の領域について執筆した点にあった。奇妙なことに、第二の講演者も自身の専門分野外の主題を論じた。しかし彼は主流の見解を支持する立場で発言したため、これは許容された。講演者はスイス連邦工科大学の数理統計学教授ピーター・フーバーで、古代楔形文字碑文について語った。

フーバーの主張の一つは、金星が紀元前3000年早々に知られていたというものだった。彼はこれを裏付ける資料スライドを提示した。これは驚くべきことではなかった。なぜならヴェリコフスキーは『衝突する宇宙』の中で、金星が地球との最初の接近以前に知られていた証拠を提示していたからだ。会議でヴェリコフスキーは、これまで何度もそうしてきたように、金星が地球と初めて接近する前にどれほど長く存在していたかは自分にもわからないと強調した。フーバーは紀元前1500年以前、金星が明けの明星と宵の明星として言及されていたと主張した。したがって金星は、今日と同様に地球の軌道内に完全に収まる軌道を持っていたに違いない。明らかにフーバーは現代天文学の最新の目覚ましい成果を知らなかった。コホーテク彗星である。この天体は、明けと宵の両方の姿で観測されるために、必ずしも地球の軌道内に完全に収まる軌道を持つ必要はないことを、多くの人々に認識させたのである。

聴衆の一人が指摘したところによれば、フーバーが金星と主張した初期の図面の一部は明らかに彗星に似ていた。フーバーはこれを認めたものの、より精緻な図面はそうではないと述べた。あたかもそれが似ていた図面を説明できるかのように。

金星に関する古代記述の議論の中で、ヴェリコフスキーは金星がかつて太陽と同じほど「明るい」と記述したテキストの一部を引用した。フーバーは、この箇所は「太陽のように光を放つ」と訳すべきだと主張した。その後のフーバーの議論は、ヴェリコフスキーの翻訳が正確ではない可能性を強調し、多くの古代文化が金星を太陽と比較した行為が、現代の状況下では合理的ではないという考えを無視していた。

フーバーの第二の主要論点は、いわゆる「アミサドゥカの金星粘土板」に関するものであった。これらの粘土板に記録された観測日付には疑問の余地があるものの、それらがヴェリコフスキーが記述した最後の大変動以前に遡る点については合意が得られている。フーバーは『衝突する宇宙』におけるこれらの碑文に関する詳細な議論を無視した。またローズとヴォーンによる碑文の鋭い分析(ローズによる論文(1)で既に提示され、後にローズとヴォーン共著の論文(2)でさらに発展させたもの)も無視した。これにより、ヴェリコフスキーの研究に関心を持つ者たちがこれらの碑文を知らなかった、あるいは意図的に隠蔽したかのような誤った印象が残された。もしフーバーが単にヴェリコフスキーとローズによる議論を知らなかっただけなら、それは彼の倫理的な人物像を裏付けるかもしれないが、研究者としての評価を高めることはまずないだろう。特定の主題に関連する論文をすべて見つけ出すことを一人の学者に求めることはできない。しかし、極めて関連性の高い文書の一つが議論中の書籍に、もう一つが当時ヴェリコフスキーの思想を論じていた唯一の学術誌に掲載されていた以上、「金星の碑文」を適切に分析するには、ヴェリコフスキーとローズの著作についての考察を含めるべきだった。

それがなされなかったため、ここでは三者すべてについて言及する。

フーバーは基本的に、粘土板に記載された観測値の約30%を除外すれば、太陽系に変化がなかった場合に予想される結果と一致させられると主張している。粘土板のデータの一部が誤りであることは疑いない。しかし、定説に合わないデータを削除することは常に正当化されるわけではなく、ローズとヴォーンが巧みに示したように、このケースでは明らかに正当化されない。

『衝突する宇宙』において、ヴェリコフスキーは慎重にも観測時期やそのような観測を生む正確な惑星運動を断定せず、単に「現在の太陽系の秩序では理解不能な観測記録である」と述べるに留めている。一部のデータは筆写誤りやその他の誤りとして説明可能だが、彼は「こうした不正確さは数日程度の誤差なら説明できても、数ヶ月に及ぶ差異を説明できない」と指摘している。また「記録の各項目は日付と日付間の日数で記述されている」ため、疑わしい記述が全て誤りである可能性は低くなる。これらの粘土板は解釈を要する詩的作品ではなく、淡々とした観測記録なのである。

同様に注目すべきは、ヒンドゥー教の記録にも同様の問題が存在する点だ。金星に関する詳細が現代の、過去にさかのぼっての計算と一致しないため、これらの文献は改竄されたと考えられている。

ローズは「アミサドゥカの金星粘土板」についてより詳細な分析を提示している。彼とヴォーンが到達した結論の一つは、これらの碑文は誤称であり、アミザドゥガやその時代とは無関係かもしれないというものだった。

ローズの報告書は、バビロニアの粘土板に記されたデータが三つのグループに分けられている点を強調している。第二グループにおける金星の出現の「理想化された規則性」は、それらを「非常に怪しく見える」ものにしている、と彼は述べる。これらのデータは斉一説を支持するものではないが、「このデータ群の理想化された、そしてやや数秘術的な性質は、おそらく正しくも、大多数の読者にこの “観測" 群が直接的な観測に基づかないものではないかと疑わせる結果となった……」 実際の観測と思われる「観測」については、ローズは現代の天文学者が、実際の記述内容ではなく、自分たちが「あるべき」と考える内容に修正することを正当化していると指摘する。この信じがたい調整によって、全く根拠のない記述が生み出され、それが現在では真実とみなされている。ローズはサートンの言葉を引用する。「早くも第三千年紀の終わり頃、バビロニアの天文学者たちは金星のヘリアカルライジングと沈むことを記録していた」。これはサートンの著書にあるクグラーとスキアパレッリに言及した脚注によって裏付けられているが、スキアパレッリは粘土板を紀元前7世紀または8世紀頃のものと年代測定しており、これはローズとヴォーンの示唆と概ね一致する。クグラーは紀元前1977年から1956年と年代測定した。後者の年代を第三千年紀に当てはめるのは、現代を21世紀と呼ぶようなものだ。ローズはこう評する。「これが悪いと思うなら、1950年に起きたことを考えてみよ。ヴェリコフスキーへの反証を急ぐあまり、サートンが『1977-1956年』の代用として安易に用いた『第三千年紀』という表現が書庫から掘り起こされ、ケンプフェルトらによって『紀元前3000年』と改変された。この誤りの連鎖はクグラーに遡れる。なぜスキアパレッリ(スキャパレリ)がこれに巻き込まれたのか、私には理解できない」。ローズはまた、一、二の「良質な」観測データを選び出し、それを歴史的に適切に位置づけようとする試みが、斉一説に真に公平とは言えないことを的確に示している。「不良」データは、どこに位置づけようと不良であることに変わりはない。ローズは、論争の双方がまったく同じ証拠を引用している点を指摘する。「しかしそれらの碑文の内容を検証すると、それらはヴェリコフスキーを支持し、彼の批判者たちではなく、彼を支持する結果となるのだ」。

フーバーが提起した第三の主要論点は古代の日食に関するものだ。フーバーは、古代記録に記された日食が「何も変化していない」という前提に基づく計算と一致すると主張した。彼は、これらの正確に決定された日食の一部が最後の大変動以前に遡ることを指摘し、したがって大変動は起こり得なかったと主張した。

これは1951年に天文学者 J. Q. スチュワートが初めて提唱した古い日食論法の復活だった。スチュワートは斉一説に合致すると主張する三つの古代日食を引用した。スチュワートへの反論でヴェリコフスキーは、いずれの場合も古代日食の位置・日付・あるいはその両方が不明であることを立証した。したがって事後計算との一致は単なる仮定に過ぎないと指摘した。フーバーは、スチュワートの主張を反駁したヴェリコフスキーの論が正しいと認めたようだ。

ヴェリコフスキーは次に、斉一論者による計算に古代の日食を当てはめたとされる、最も頻繁に引用される近年の文献(3)に言及した。これは紀元前1375年5月3日にウガリートで記録されたとされる日食である。両面に文字が刻まれた粘土板が発見された。片面には「太陽は(昼間に)ラシャプの付き添いのもと沈んだ」と記されていた。ラシャプは火星と特定されている。もう一方には「家臣が領主を攻撃した」と記されていた。

翻訳者は両面を無関係と見なしたようだ。太陽が異例の時間に沈んだという記述を扱い、これが日食を指すに違いないと仮定した(他に考えられる可能性は災害のみだが、それを「考えられない」として排除し、日食だったことを「証明」したのである)。

碑文の制作時期は不明だったが、いくつかの仮定を用いて範囲を設定した。従来のエジプト年代学が正しいと仮定した場合、碑文が発見された都市の滅亡時期は紀元前13~14世紀となる(修正年代学では紀元前9世紀)。もし事件が都市滅亡直前に発生したなら、従来の年代学を前提として紀元前14世紀を調査対象とするのが妥当である。逆算により、紀元前1375年5月3日に当該地域で日食が発生したはずと示された。ただし碑文発見地点では完全な皆既日食ではなかったため、ステファンソンは「海岸沿いの誰かが日食を目撃し、ウガリトまで駆け下りて記録した可能性」を指摘した。この説が不十分ならば、部分日食が十分に顕著であったか、あるいは太陽観測の高度な技術が開発されていたと仮定できる。同じ斉一説による計算では火星は視認不可能であったため、火星への言及は誤りとされた。

このように、この特定の日食については疑問を抱かせるだけの仮定が存在する。議論はその後、聴衆に疑いの余地がないと保証された唯一の皆既日食の分析に絞られた。残念ながらフーバーは、この日食の証拠はまだ公表されていないと指摘したが、反駁不可能であると請け合った。

1971年、後期の講演者の一人であるマルホランドは、古代の天文観測に関する書籍をレビューした。このレビューでマルホランドは、ヴェリコフスキーが繰り返し主張してきた点と同じ点を強調した(4)。古代の日食記録についてマルホランドは次のように述べている。「観測の日付と場所はほぼ常に不明である…… 古典的な結果には深刻な偏見が疑われる余地が大きいことは明らかである」と述べた。しかしマルホランドは、ヴェリコフスキーを支持できたこの点を言及しなかった。彼の沈黙は司会者キングの「会議は科学的議論の場ではない」という方針解釈に沿うものだった。

ヴェリコフスキー VELIKOVSKY

第三の講演者はヴェリコフスキーだった。彼の話の内容の多くは本書の他の箇所で論じられているが、一点だけ、論争全般、特にAAAS会議に関連する事項がある。自身の見解に対する反応を述べる中で、ヴェリコフスキーはこれまで何度もそうしてきたように、自らを絶対的な存在とは考えていないことを明らかにした。講演の終わり近くで彼はこう述べた。「議論よりも誹謗中傷を好み、熟考よりも機知を重んじる者たち、あるいは些細な誤読を勝ち誇って指摘しながらも、私の著作全体が崩壊すべきだと主張し、専門家という特権階級としての排他性を誇示する者たち ─ あたかも私が全知全能を自認し、誤りの可能性すら許されない聖典を著したかのように ─ は、その道において第一人者とは言えない。ジョルダーノ・ブルーノと、本シンポジウムの主催者の一人であるハーバード大学の科学史学者オーウェン・ジンゲリッチ教授の言葉を引用しよう。同教授はブルーノが同時代人たちの論争の進め方を描写した記述をよく知っている:

「嘲笑と微笑み、ある種の控えめな悪意をもって、彼らは議論によって証明できなかったこと ─ 実際は彼ら自身にも理解できないことさえ ─ にもかかわらず、こうした慇懃な尊大さの技によって証明したふりをする。自らの明白な無知を隠すだけでなく、それを敵対者の背中に押し付けようと努める。彼らが論争するのは、真理を見出したり探求したりするためではなく、勝利のためであり、反対意見をより学識豊かで精力的に擁護する者に見せかけるためである。忍耐という堅固な胸当てを持たない者は、このような人々を避けるべきである」

この引用に続き、ヴェリコフスキーは多くの反対派が今もなお見落としている重要な点を指摘した。彼は「あらゆる分野に及ぶ科学的革命におけるヴェリコフスキーの役割が何であれ……」と述べた。一部の者が宣伝するように、これは単なる「ヴェリコフスキー対世界」の構図ではない。ヴェリコフスキーは特定の概念形成に重要な役割を果たしたが、その業績はもはや一人の手の届く範囲を超えている。彼の著作に誤りを探し出し、それをもって彼の概念全体が誤りだと主張することは、ボース=アインシュタイン統計に関する論文の些細な誤りを見つけ、それを根拠に相対性理論分野のあらゆる研究を無視すべきだと主張するのと変わらない。

ヴェリコフスキーはその後、この会議が「検証ではなく中傷で、読解と熟考ではなく嘲笑によっては何も達成されないという遅ればせながらの認識」となることを願ったが、それは叶わなかった。彼の次の文の一部は、論文全体の文脈から切り離され、嘲笑と中傷の材料として利用された。ヴェリコフスキーは自身が絶対無謬ではないと強調しつつも、著作を誤引用しその誤りを攻撃することは、自身の誤りを示す公正な方法ではないと指摘した。結論として、彼に有利な証拠は誰も変えられず、「私の著作の一文たりとも誰も変えられない」と述べた。この著作の誤引用への明白な言及自体が、悪用されたのである。セーガンは記者団に対し、ヴェリコフスキーが「誤りがない」と主張したかのような印象を与え、この誤った印象は大々的に報道された。

マルホランド MULHOLLAND

第四の講演者は、テキサス大学オースティン校天文学教授 J. デラル・マルホランドだった。マルホランドの主要論点のほとんどは、第四章の天体力学に関する節で論じられている。ここで注目すべきは、バスがマルホランドの主張の一部に対して簡潔な反論を書き、公開夜のセッションでそれらに言及することを許可してほしいと要請した点である。その場では誰もが発言できるはずだった。しかしバスは、著名な権威がパネルが選んだ専門家と意見が異なると一般の人々が混乱する可能性があるため、自身の主張を提示することはできないと告げられた。

セーガン SAGAN

セーガンはコーネル大学惑星研究所所属の人気ユーモア作家である。彼の論文は科学的議論を前進させる内容を含んでいなかった。しかし発表手法は極めて優れ、カリスマ性が効果を増幅させた。聴衆の大半は、彼の主張の多くが的外れ・誤り・誤解を招くものであることを知らず、また魅了されるような語り口ゆえ気に留めもしなかった。彼の魅惑的な傲慢な語り口は、人々を真の斉一説の道へと導く偉大な伝道者の雰囲気を漂わせていた。残念ながら、聴衆の多くはその虜となった(このような人々の反応こそが、多くの州で、口達者な訪問販売員との契約を3日以内に解除できる権利を認める法律が制定された理由である)。

以下の情報の一部は、セーガンの論文の最新版に基づく。AAAS会議前の発言の多くは、会議で発表された論文向けに大幅な修正が加えられていた。ペンセ誌で論文に関する数々の誤謬が指摘された後、論文は再度修正された。

セーガンの発言の多くには虚構的な要素が含まれていたが、特に一つの発言は誤情報に満ちていた。『ペンセ』誌はこう述べている:「セーガンほど多産な誤りの源泉でなければ、事実上あらゆる点で誤った以下の発言は生まれ得なかっただろう」。セーガンは、ヴェリコフスキーの特定のアイデアを評価すべきだと提案した科学者たちが誤っていることを証明しようとして、こう述べた:「バーグマンとモッツによる『サイエンス』誌への著名な書簡(1962年)および故ハリー・ヘスの書簡集において、ヴェリコフスキーの『金星の雲は炭水化物で構成されている』という予言は、成功した科学的予測の好例として称賛された」。この主張で正しい部分は、バーグマンとモッツが実際に『サイエンス』誌に書簡を送ったという事実だけである。しかし彼らは金星の雲やその組成について一切言及しておらず、ヘスはこの主題を議論したこともない。さらにヴェリコフスキーの主張は炭水化物ではなく炭化水素に関するものだった。セーガンが「炭化水素」と「炭水化物」という用語を乱雑に混同したこの発言は、まさに彼がヴェリコフスキーを同じ二つの用語を混同していると非難した講演の中でなされた。

セーガンは、ヴェリコフスキーが記述した事象が発生する確率が1023分の1であることを示す計算を行ったと主張した。この極めて低い確率は、あらゆる仮説を「成立不可能」とする根拠として広く引用された。

セーガンは添付書類を参照し、そこでこの確率の導出方法を示したと主張した。おそらくジミー・ザ・グリーク(テレビにおけるスポーツ賭博の普及に大きく貢献した)に連絡する以外の方法を用いたのだろうが、セーガンが言及した添付書類は論文と共に配布されなかったため、当時の時点で彼の正確な手法は確認できなかった。この点を含むセーガンの発表における矛盾点の数々が、講演後にロバート・バス博士がセーガンに問い合わせを行うきっかけとなった。

バスは特定の数学的手法を用いずに確率計算を行った方法を尋ねた。セーガンは三つの返答をした。一つは「バスがセーガンより専門知識を持つ以上、複雑な質問をするのは不公平だ」という趣旨のもの。二つ目は「マルホランドにもセーガンより詳しいのだから彼に聞くべきだ」というもの。三つ目は「事象が独立していると仮定した」というものだった。この最後の点について、バスは次のように述べた:「このセーガンの仮定は、あまりにも不誠実であるため、私はこれを公衆に対する意図的な詐欺か、あるいは信じがたい無能さや焦りと絶望、そして悲惨なほど貧弱な判断力の表れであると断じることを躊躇しない」。

おそらくシンポジウムで最も引用されたセーガンの発言はこれだろう:「私の結論はこうだ。ヴェリコフスキーが独創的である場合、それはおそらく誤りであり、彼が正しい場合、その考えは先行研究者によって先取りされている」。この嘘がセーガンの独創か、あるいは先行研究者による捏造かはともかく、それは完全に虚偽である。にもかかわらず、会議に関するほぼ全ての報道記事で引用された。これは調査に基づく「結論」というより創作的な文章作りに近い。この発言を裏付ける資料を示そうとしなかったのは、おそらくそれが不可能だと悟ったためだろう。ペンセは「他学者の研究を貶めるこのような試みは極めて非倫理的であり、AAAS公式倫理委員会の調査に値する」と述べた。

セーガンのこの発言はキャッチーで引用しやすいが、むしろ彼自身の研究にこそ当てはまる。セーガンが極めて低い実績しか持たないと指摘されると、彼は「科学とは心を開き、考えを変える用意があることだ」と弁明する。彼は、正しいとされても人々に疑問を抱かれるより、間違っていて考えを変え「科学的」であることを証明できる方がましだという印象を残す。もし間違っていることが科学的であるなら、セーガンは確かに科学的だ。

マイケルソン MICHELSON

最後の講演者は、イリノイ工科大学機械・航空宇宙工学科教授のアーヴィング・マイケルソン博士だった。彼の論文の一部は本書の別箇所(付録Ⅰ)で論じられている。『サイエンス』誌は、彼がヴェリコフスキーの思想について「何か良いことを言う」ために選ばれたと主張した。しかしマイケルソンはこれを訂正した。「ヴェリコフスキーの思想を称賛することも、批判することも私の目的ではなかった。盲目的に賛成・反対する者たちがいる中で、私の目的は信仰行為ではなく客観的な学問的行為を行うことだった ― そして今でも『力学が証言する』における私の発言が彼の思想にとって良い影響か悪い影響かを推測するつもりはない」(5)。

マイケルソンの発表後、マルホランドは太陽フレアのエネルギーが地球到達時には108倍減衰すると主張し、マイケルソンの計算が同倍率で誤っていると指摘した。マイケルソンが明らかに地磁気嵐のエネルギーを論じており太陽フレアとは無関係であったため、彼はマルホランドの発言がいかに些細で無関係かを指摘せず、次の質問に移ることを選んだ。『サイエンス』誌がマイケルソンのユニークな論文に言及したのは、地球の自転変化に関する彼の計算が1018の誤差を含んでいたと報じた点だけだった。しかし議論の焦点は地球軸の傾きにあり、『サイエンス』誌はマルホランドの数値を108から1018に増やした。おそらく、その数値がそもそも無意味だと考えたためだろう。マイケルソンが『サイエンス』誌に書簡を送り、彼らの甚だしい誤りを指摘したところ、同誌は掲載を拒否した。この件は別の雑誌で報じられ、カナダの研究所の科学者グループが『サイエンス』誌に書簡を送り、マイケルソンの書簡を掲載するか、それが事実でない理由を説明するよう求めた。正確な理由は不明だが、その後『サイエンス』誌はマイケルソンの書簡を掲載した。

継続する出来事 CONTINUED AFFAIR

マイケルソンが自身の書簡を掲載する際に直面した問題は、現代におけるヴェリコフスキー事件が AAAS会議で終結しなかったことを示している。この現代的な事件では他にも様々な出来事が発生している。

AAASはヴェリコフスキーシンポジウムの議事録を書籍として出版しようとした。会議と同様に、彼らは割り当てられた紙面を主流の見解を最も効果的に支持する形で配分しようとした。次々と質問を提示した後、彼らはヴェリコフスキーがそれらの質問に答えるための割り当てスペースを制限した。もしヴェリコフスキーが限られたスペースで答えられる質問だけに答えていたら、反対派は「他の質問には答えられなかった」と主張しただろう。もし十分なスペースがなく適切に答えられなかったために一切答えない選択をすれば、彼らは「降伏した」と言うだろう。さらに問題だったのは(これは以前にも起きたことだが)、彼が反論を送ると、他の論文の執筆者たちが、彼が指摘した彼らの論文の誤りを修正してしまうことだった。これにより、自分の研究がどの程度歪曲されるかを判断することが困難になる。

AAASは、ヴェリコフスキーが反論できるように、セーガンの論文の写しを彼に提供することになっていた。シンポジウムから2年後の1976年2月、修正されたセーガンの論文(原稿の重大な誤りの多くが修正または削除された)がヴェリコフスキーに届けられた。当然ながら、ヴェリコフスキーは未読の論文に反論することはできなかった(科学者がこの手法を試みることもあるが)。しかし、セーガンの論文を受け取る2ヶ月以上も前から、ヴェリコフスキーは AAAS議事録の出版を遅延させていると非難されていた(6)。ヴェリコフスキーが AAAS書籍への部分的回答ではなく『クロノス』誌での詳細な反論を選択した後、AAASはヴェリコフスキーの寄稿なしでの出版計画を進めた。これによりヴェリコフスキーが決定権を持たないことが明らかとなった。

添付書類がセーガンの原論文に添付されていなかったため、報道陣はセーガンの主張を支持する見解を受け入れざるを得なかった。2年以上後、修正論文と共に添付書類が掲載された。これを読めば、セーガンが自身の添付書類削除を望んだ理由が容易に理解できる。その論証は物理学の訓練を受けていない者には説得力があるように聞こえるかもしれないが、物理学者なら誰でも、添付書類に合理的な物理学的分析が含まれていないことに気づくだろう。セーガンはこれを執筆中、物理学に精通した者が決して読まないことを願うしかなかったに違いない。

まずセーガンは、それらの事象が発生した確率を計算しようと試みた。広く引用された1023分の1という確率は確認されておらず、この数値の由来は謎のままである。驚くべきことに、彼が自らに許した仮定の自由度を考えれば、ほぼ任意の数値を導き出せたはずだ。衝突確率の計算法は複数存在するが、仮定によって得られる確率は大きく異なる(最新の計算法については参考文献(7)および(8)を参照)。

セーガンは衝突確率をさらに低く見せるため、不必要な詳細で計算を複雑化させた。十分な制約を課せば、どんな事象でも「起こりえない」と「証明」できる。例えば、10ポンドの隕石が家屋の屋根を貫通し、ヒューレット・ホッジス夫人(隕石がリビングルームの屋根に幅3フィートの穴を開け、ラジオを破壊し、打撲傷を負った)の肋骨直下の左脇腹を直撃した事例が知られている。隕石が人体に直撃する事象が稀であることは明らかだ。この事象がどれほど稀かのおおよその推定は、その事象が起きる「確率」を計算することで得られるかもしれない。これは、年間に人口密集地域に落下する隕石の推定数と、人口密集地域における単位面積あたりの平均人口数を用いて行えるだろう。しかし、セーガンの手法はむしろ次のようなものに近い。彼は、ヒューレット・ホッジスという名の人物が生まれ、やがて結婚する確率を計算するだろう。次に、隕石が家屋に衝突する確率と、その瞬間にヒューレット・ホッジス夫人が在宅している確率を算出する。10部屋の家屋の場合、彼女が衝突した部屋にいる確率を計算する。さらに特定の広さの部屋を想定し、その部屋の中で彼女が衝突箇所にいる確率を算出する。彼女が左側を向いていて左半身に直撃される確率は50%と仮定する。さらに、彼女の身体の面積(平方インチ単位)と肋骨直下の領域の面積を推定し、その部位が直撃される確率を算出する。これら全てを統合した最終数値が「証拠」として提示され、この確率が非現実的に高いため「起こり得ない」と結論づけられるだろう。もちろんこの事象は稀だが、「ありえない」と否定することはできない。上記全ての要素を含む計算は全く無意味だ! 古代人が記述した事象に関するセーガンの計算も同様である。

基礎的計算後、彼は最近の事象が統計的に独立していると仮定した。バスが指摘したように、これは現実的ではない。事象は因果関係にあり、独立していなかった。

もし事象が起きたなら、その確率がどれほど小さくとも問題ではない。逆に起きなかったなら、確率がどれほど大きくとも意味をなさない。

セーガンの二番目の添付書類は地球の自転停止に関するものだった。彼は人々が地球から飛び散ることはないことを認めつつも、発生する熱があらゆる生命を死滅させると計算した。この際の彼の仮定は、確率計算時のそれと同様に現実的ではなかった。例えば、全エネルギーが均一に分布した熱に直接変換されると仮定していたのである。

第三の添付書類は金星の温度に関するものだった。AAAS会議でセーガンは、金星が木星から放出された場合、発生した熱は金星を蒸発させるのに十分だったと述べた。

明らかに彼はその後、金星が木星から脱出できたとすれば、まったく加熱されずにそうしたのだと仮定した。なぜなら彼は、金星の加熱が地球や火星との遭遇、そして太陽への接近によってのみ引き起こされたと説明したからである。セーガンはこれらの主張を誤ってヴェリコフスキーのせいにした(9)。しかし彼は、金星はこれらの遭遇以降に冷却する時間があったため、その温度は遭遇に起因しないと述べた。添付書類3は非物理学者にこの主張を納得させる試みだった。セーガンは寛大にも金星が6000Kまで加熱された可能性を認めたが、その後3500年間追加の放射を受けなかったと仮定した。彼は計算の結果、現在の金星の温度はわずか79Kになると導き出した。これは空気の凝固点に近い。実際の金星の温度が750Kに近いことから、セーガンはこれがヴェリコフスキーの誤りを証明すると主張する。しかしセーガンの計算は明らかに現実から完全に乖離している。彼は過去3500年間、太陽から金星への放射が一切なかったという暗黙の前提を用いている。

AAAS会議でセーガンは、金星の高温は科学者によって予測されていただけでなく、『衝突する宇宙』出版以前から十分に説明されていたと主張した。彼はルーペルト・ヴィルトの研究に言及した。ヴィルトはおそらく1940年に金星の温室効果を初めて示唆した人物である。(AAAS会議以前、ヴィルトの研究はヴェリコフスキー関連の出版物によって二度、科学者の注目を集めていた)。奇妙なことに、セーガンが温室理論の創始者として寛大にも功績を認める際、ヴィルトの名は記憶されていないようだ。さらにセーガンが温室効果の発表として主張する二つの論文のうち一つでは、ヴィルトへの言及すらなかった。これは以下のいずれかの理由によるものだろうか。第一に、セーガンはヴィルトの研究が本題と無関係だと認識していた可能性。第二に、関連性はあると認識しつつも、他者の先駆的提案を認めることで自身のイメージが向上しない限り、自らの功績として主張することを選んだ可能性。ヴィルトは1976年に死去し、複数の科学出版物で天文学への主要な貢献が言及されたが、金星の温室効果に関する提唱はその中に含まれていなかった(1964年の『科学者伝記事典』において、アシモフはヴィルトに関する特筆事項としてこれすら記載していない。ただし、金星大気中のホルムアルデヒド存在の提唱については言及に値すると考えていた)。温室効果理論が極めて疑わしい点については、第五章で既に論じた。もしセーガンがこの問題に関する事実をもっと明らかにしていたなら、聴衆は事実が彼の主張を完全に支持していないことに気づいただろう(10)。

セーガンの最終添付書類は電磁放射の影響に関するもので、この主題は第四章および付録Ⅰで言及されている。セーガンの論文におけるある仮定が計算を簡略化していた。彼は地球外天体に磁場が存在しないことを仮定したのである。これは磁石が普通の岩石に作用する方法を、磁石が別の磁石に作用する方法と同じと仮定するのと似ている。

原因 THE CAUSES

他にも数多くの例が存在するが、この点を深く追求しても、なぜそのような行動が起こるのかという理解にはつながらない。その行動を調査してみると、いくつかの原因があることがわかる。これらの中にはヴェリコフスキーの見解に直接関連するものもあれば、正しいか間違っているかを問わず、あらゆる新しい概念に対して非合理的な反応を引き起こす一般的な原因もある。

既得権 VESTED INTEREST

後者の要因の一つが既得権である。特定の理論を長年構築し教えた人物は、対立する理論が普及するのを阻止することに既得権を持つ。科学者たちは、自らが進歩を阻むのは一般市民だと印象づけつつ、新概念を受け入れる姿勢を見せようとする。私の経験では、一般大衆は新思想に非常に開かれている。特に、その結果が生活を著しく損なわない限りは。また理論より現実に近い産業科学者たちは、新概念の議論を積極的に促す姿勢を見せている。しかし歴史的に見て、新概念に対して最も非科学的で激しい反応を示してきたのは、学界の科学者たちである。

アーサー・ケストラーはこの現象とその根源を簡潔にこう述べた。「人間の精神の惰性と革新への抵抗は、想像力が刺激されれば容易に揺さぶられる無知な大衆によってではなく ─ そう思われがちだが ─ 伝統と学問の独占に既得権を持つ専門家たちによって、最も明確に示される。革新は学問的凡庸者にとって二重の脅威である。それは彼らの預言者的な権威を脅かすと同時に、苦労して築き上げた知的建造物全体が崩壊するかもしれないという深い恐怖を呼び起こす」(11)。

事実と仮定の混同 CONFUSION OF FACTS AND ASSUMPTIONS

データとデータの解釈との間に、常に適切な区別がなされているわけではないことが示されている。科学者が「人々が事実に向き合っていない」と言うとき、実際には「彼らが好む理論に事実を合わせようと解釈していない」という意味であることが多い。科学者はこのために常に自己欺瞞に陥るわけではないが、しばしば他者に誤った印象を与える。科学者は時に仮定と事実の区別を見失い、事実の擁護にのみ用いるべき手法で仮定を擁護する。後になって、このことが彼らの行動の一部を全く非合理的に見せかけるのである。

公衆の保護 PROTECTION OF THE PUBLIC

こうした非合理的な局面において、一部の科学者は「いかなる代償を払っても公衆を虚偽から守らねばならない」と考える。しかし時に、個人を何かから保護する行為は、かえって全ての人々に害を及ぼす。時間と金銭の浪費も甚だしい。この主題については膨大な論考が存在するが、ここでは「真実を知っていると自認する者による公衆の保護」が常に危険な実践だったことのみ指摘しておこう。

大きな変更 MAJOR CHANGES

科学者集団は、開かれた姿勢において良い実績を残しているとは言えない。彼らは新しい事実を容易に受け入れるため、開かれた姿勢を装っているように見える。測定が行われ、独立した研究者によって繰り返されれば、その測定結果はすぐに受け入れられる。高度な技術の世界では、毎日多くの新しい測定が行われているが、毎日革命的な理論が提唱されることはほとんどない。したがって、科学者が新しい事実の受容と新しい概念の受容を合わせて開放性の度合いを計算すると、高い開放性の平均値が得られる。しかし歴史が示すように、新しい概念の受容において彼らは他者より優れているどころか、むしろ劣っている可能性すらある。

科学者が新概念を受け入れる意欲の例とされる画期的な発明には、トランジスタやレーザーがある。しかしこれらはハードウェア製品であり、現実として受け入れるのにほとんど想像力を要しなかった。また理論的発展はハードウェア開発と並行して進んでいた。科学発展の進化におけるこの均一性は、ほぼ誰にとっても受け入れやすい。科学者がいくつかの段階を飛ばす時こそ、他の科学者は動揺するのだ。大きな飛躍は歓迎されない。理論が存在する場合、あるいは観測を説明するために理論のわずかな修正しか必要としない場合、その観測は歓迎される。残念ながら、理論が存在しない場合、予期せぬ観測は精神疾患として扱われる。その観測が適切な資格を持つ人物によって行われていない場合、反応はさらに悪化する。

正しくない理論 INCORRECT THEORIES

科学者たちが有用なアイデアに対して非合理的な反応を示すことは正当に非難され得るが、その背景には非標準的な理論を一切検討しないよう追い込まれているケースが多い。一部の科学者が、少しでも型破りに見える情報を全て無視する選択をする理由は理解できる。彼らは永久機関や数多くの支離滅裂な理論の分析依頼を絶えず受けているのだ。こうした理論の提唱者たちは、批判の根底には科学者が世界に有益なアイデアを抑圧したいという願望があるとよく感じている。科学者が直接非難されない場合でも、矛先は企業に向けられる。家庭の発明家が10ガロンの水をガソリンに変える小型タブレットを開発したが、石油会社が使用を許可しなかったという話はよくある。科学者たちは、裏付けのない非合理的な主張をする人々に囲まれ、科学者が事実(単なる意見ではない)でこれらの主張を反駁すると、彼らは反発する。

理論を構築するのに多大な労力を費やした末に欠陥を発見するのは落胆する出来事だが、科学ではよくあることだ。時にこうした過程で新たな発見がなされ、欠陥のある問題に取り組むこと自体が状況理解を深めることもある。しかし非科学者が送付した論文に欠陥を発見した場合、その非科学者は感謝どころか、あらゆる不幸の原因を科学者のせいにすることが多い。当然ながら科学者は、送られてくる論文を分析する追加作業を避けたいと思うだろう。具体的な例を挙げよう。コンパスと定規のみを用いて角を三等分することは不可能であることが証明されている。この難題を弄ぶ人々もおり、過去においても「不可能」の証明が人々の挑戦を阻んできたわけではない。1973年、私はあるモノグラフ(表紙に「モノグラフ」と記されていたためそう呼ぶ)を受け取った。そこには二つの主題が論じられていた。1)なぜ数学者たちはこのモノグラフの著者の言うことを聞くほど愚かではないのか、2)角度を正確に三等分する方法(12)。その著者は私に手紙を書き、自身の研究がアメリカの数学協会に認められなかったため、どうかそれを見て批評を述べてほしいと説明した。ヴェリコフスキーが間違っていると人々が何度も言いながら、その理由を述べる時間すら持たなかったことを思い出し、私は角度三等分法の手法を分析する時間をかけた。数学的部分は極めて論理的だったが、正確さを保たず近似処理した箇所に誤りを発見した。そこで彼の方法で描かれる三つの角度の大きさを計算するプログラムを作成し、原角度を0度から180度まで増加させた際の分割角度の大きさをコンピュータに出力させた。小さな角度では、この方法は非常に正確だったが、正確に三等分していなかった。しかし誤差は次第に増大し、144゚では約2度の誤差が生じた。その後誤差の大きさは減少に転じた。0゚と180゚のみが、この方法で正確に三等分される角度だった。

私はこれらの結果を著者に送り、彼の三分法が近似解に過ぎないが極めて正確であることを指摘した。もし学術誌を調査して彼の方法より優れた近似法が存在しないと確認できれば、他の手法も存在する角度三分法の近似解として発表できると伝えた。後日、私のコンピュータテープの使い道について提案し、迅速かつ正確な三分法達成を願う手紙が届いた。こうした経験は、科学者に「奇妙な主題に取り組む価値はない」と思わせることもある。

科学者はまた、誰かがでっち上げた話を科学として世間に押し付けるような虚偽の報道を反論するために時間を浪費せざるを得ない。一例が「失われた一日」説である。この話は最近、複数の新聞に掲載され、広く流布した。様々な人物による小冊子やコラムで再掲載されている。テキサス州ダラスでは、チャンネル8のニュース記者が自身の写真をページ上部に載せた記事の写しを配布した。一般市民には、この話が信憑性があり信頼できる情報源からのものに見えた。

この話は NASAのコンピューターチームが惑星の過去と未来の運動を計算していた際の出来事だ。コンピューターが停止したため修理技師が呼ばれたが、異常は見つからなかった。停止の原因は「失われた一日」を発見したためとされる。その後の調査で、この日がヨシュアの時代に太陽が静止した日であることが判明したという。またエゼキアの時代に日時計が10度移動した時間の一部も割り当てられていたとされる。

私の講義の質疑応答では、この話とそれがヴェリコフスキーの著作に与える影響について頻繁に質問される。この話は事実ではないため、ヴェリコフスキーの著作に影響はない(付録Ⅲ参照)。このような計算が可能だと主張するのは、コンピュータプログラムが「どこからでもシカゴまで1マイルが欠けている」ことを証明したと主張するのと同じようなものだ。この種の説と戦うことは、奇妙な事象は全て誤りだと仮定する傾向にある一部の科学者の姿勢を助長する。

非合理的な著作との関連 ASSOCIATION WITH IRRATIONAL WORKS

ヴェリコフスキーの著作を調査したことのない人々の中には、彼の結論の一部をセンセーショナルに報じた報道を耳にし、証拠を検討することなく、統計上の異常を全て宇宙人という架空の存在で説明しようとする小説家たちと同列に彼の著作を位置づける者もいる。古代世界からの特異なデータが十分に得られない場合、彼らはデータを創作する。『サイエンス・ニュース』や『サイエンティフィック・アメリカン』といった出版物はしばしばヴェリコフスキーの研究をこうした人々に関連付けるため、これらの出版物は「全ての研究を調査する必要はない」という印象を残す。フォン・デニケンは入手可能なデータを誇張したことを認めているため、彼を反論するのは容易である。そのため、一部の研究者はヴェリコフスキーの研究を調査する代わりに、彼をスリルを求める者たちと結びつけるだけである。

科学者たちはこの分野に適切に踏み込むことを拒んだ結果、自ら回避したいと主張する問題をまさに生み出してしまった。この分野は古代世界のセンセーショナルな側面を利用する投機家たちに明け渡された。一部のデータを調査・明確化しないことで、批判的分析よりも仮説構築を好む日和見主義者たちに委ねられているのだ。

宗教 RELIGION

前述の原因は一般的であり、多くの新思想に対して奇妙な反応を生み出す。この事件には、ヴェリコフスキーの主張に関連する他の二つの原因がある。一つは現実のもので、もう一つは推測に基づくものだ。

宗教がヴェリコフスキーに対する一部の行動に関与したことは立証されている。奇妙なことに、彼の理論は宗教と科学の勢力に加わり、彼の著作を抑圧しようとした。

科学と大災害に関する理論との対立は前世紀に端を発する。一部の宗教家は「地球は正確に6000年の歴史を持つ」と主張し、地球のあらゆる特徴は天変地異説で説明されねばならないと主張した。一方、一部の科学者は「地球は数百万年の歴史を持つ」と主張し、その特徴は斉一説の概念で説明されねばならないと主張した。どちらの側も、いかなる年代の地球であれ、その特徴が部分的に天変地異説で、部分的に斉一説で説明されることを認めようとしなかった。ヴェリコフスキーがこの解決策を提示したとき、双方が彼を攻撃したのである。

集団的健忘症 COLLECTIVE AMNESIA

ヴェリコフスキーは、自身の著作への激しい反発の一部は、彼が「集団的健忘症」と呼ぶ現象の結果だったと推測している。彼は『衝突する宇宙』において、古代人が経験した恐ろしい出来事を神話で覆い隠そうとした願望と関連付けてこの概念を論じている。彼は、それらの出来事があまりにも恐ろしいものであったため、人々はこのような性質の出来事が実際に起こったとは信じたくないと主張する。

ヴェリコフスキーは、個人が恐ろしい出来事によって引き起こされる健忘症の事例との類似性を指摘している。この種の出来事が発生すると、個人はその記憶を抑制し、実際に起きたことを信じようとしない。ヴェリコフスキーは、人類集団にも同様の問題が存在すると示唆する。彼は、過去の出来事があまりにも恐ろしかったため、人々はそれらの記憶を抑制しようとし、この恐怖が世代から世代へと受け継がれた結果、今日でも大災害への潜在的な恐怖が存在するのだと信じている。

近年の研究はこの仮説を科学的に裏付けるものである。感情的特性が完全に環境の結果ではなく、通常の学習過程以外のプロセスによっても知識が獲得され得ることを示唆する実験的証拠が存在する。特定の種において知識が世代間で伝達されることは長年知られていたが、我々はこれを「本能」と分類し、知識が伝達されないと思い込んできたのである(何かを名付けることと説明することを混同することがある)。しかし現在、記憶や感情が遺伝的または化学的に動物から動物へ伝達され得るという証拠が増えている(13)。

こうして我々は、『衝突する宇宙』に対する非合理的な反応には複数の要因が関与した可能性があることを理解する。各要因の割合は個人によって異なるため、科学史におけるこの前例のない汚点を単一の要因のせいにすることはできない。

変化する態度 CHANGING ATTITUDES

私自身、ヴェリコフスキーの著作に言及すると否定的な反応を示す人々と幾度か出会ってきたが、予想外の場所で無数の開かれた心にも遭遇した。これは新思想が提示される際にしばしば見られる「彼が去るまで礼儀正しく接して暴力に走らせないようにしよう」という態度ではなかった(もっとも、そうした反応も確かに存在した)。しかし、細部まで同意しない場合でも、理論とその含意について議論する意思を持つ人々が数多く存在した。当時、その研究が流行から外れていた時期にさえ、多くの人が議論を許容してくれたのである。

1971年、テキサス・クリスチャン大学は特別講座部門において、ヴェリコフスキーの思想に関する講座を開講することを許可した。その後間もなく、フォートワース科学歴史博物館館長ヘルムート・ナウマー(現シアトル太平洋科学センター所属)は、ヴェリコフスキーの研究に基づくプラネタリウムプログラム制作の提案を承認した。こうした人々が必ずしもヴェリコフスキーの主張の全てに同意するわけではないが、彼らが提示する他の多くのアイデアも、全ての権威によって完全に支持されているわけではないことを認識している。博物館がすべての権威者の合意を待つことになれば、議論すべきことはほとんど残らないだろう。

現在、より多くの大学がヴェリコフスキー関連のシンポジウムや講座を主催している。オレゴン州ポートランドのルイス・アンド・クラーク大学、オンタリオ州ハミルトンのマクマスター大学は、ヴェリコフスキーの研究に関する総合会議を主催し、デュケイン大学、ノートルダム大学、その他の大学では、会議で特定のトピックが議論されている。大学での講座数は、学期ごとに増加している。ニュージャージー州のグラスボロ州立大学では、雑誌「KRONOS」が、ヴェリコフスキーの研究に関する記事を四半期ごとに掲載している。この資料は、あらゆる分野の高学歴者によって作成されている。最近、イギリスで新しい雑誌が創刊された(14)。インダストリアル・リサーチが実施した科学者や技術者を対象とした世論調査によると、回答者の80%以上が、ヴェリコフスキーの研究はもっと注目されるに値すると考えていた。

結論 CONCLUSION

ヴェリコフスキーが提示したタイプの理論に対する理論的・観測的裏付けがあるため、様々な分野の権威者たちが証拠を再検討する動きが広がっている。これは科学と歴史の「凡庸な存在」たちにますます大きな負担を強いている。その結果、他の科学者や一般大衆に対し「権威ある研究者はヴェリコフスキーが言及した事柄を調査することなど決して考えない」と説得しようとするプロパガンダが氾濫している。残念ながら、この問題には双方の立場に専門家が存在するため、関心を持つ者は証拠を評価し、仮定や伝統から事実を篩い分けて意見を形成する時間を割かねばならず、事態はより困難になる。こうした作業に関心のない者は、時代遅れの概念に基づく意見を表明しないことが科学への最善の貢献となる。

多くの研究者が証拠を検討し、ヴェリコフスキーの説に対する実質的な支持を見出している。そのサポートのほんの一部をここで紹介した。ヴェリコフスキーの手法や手順に対する批判は、事実でないか、あるいは多くの著名な科学者やその理論にも同様に当てはまることが示されている。これは、それらの批判が証拠を検討しないための言い訳に過ぎないことを意味する。他の理論や科学者たちは、彼らがヴェリコフスキーに要求するテストをクリアできない。

また、ヴェリコフスキーの理論に反対する主要な理論が、多くの重要な点で誤っていることも示されている。

もしその理論が正しいなら、なぜこれほど頻繁に誤るのか? たとえヴェリコフスキーが合理的な代替案を提示していなかったとしても、人々はそろそろ(そして多くはすでに)一様性理論に疑念を抱くべきである。

ヴェリコフスキー事件では数多くの非合理的な行為が確認され、それらの背景には様々な理由が存在した。我々は同様の状況下では異なる行動を取ったと考えるかもしれないが、こうした行為の一部が生じた理由を理解することは可能である。しかし今こそ、前を見据える時だ。ヴェリコフスキーが何を意図したか、何を予言したかについて永遠に議論を続け、彼が提示した全体概念を見失うこともできる。しかし今や、彼の思想が継続的な研究に値することを示す十分な情報が存在する。個々の人物としての彼が特定の点で正しいか間違っているかは問題ではない。ヴェリコフスキーの業績は今や世界のものであり、世界がこれを無視し続けることは損失となる。

歴史に関する補足 HISTORICAL SUPPLEMENT

オイディプスかアクエンアテンか? OEDIPUS OR AKHNATON?

1960年、ヴェリコフスキーは『オイディプスとアクエンアテン』を出版した。これは1939年に彼が初めてアメリカに渡った際に実施した研究に基づいていた。この著作は、『混沌時代』と『衝突する宇宙』の出版へとつながる手がかりが発見された際に一旦棚上げされていた。『オイディプスとアクエンアテン』において、ヴェリコフスキーは伝説上の人物オイディプスをエジプトのファラオ・アクエンアテンと同一視し、いわゆるオイディプス(エディプス)神話は伝説ではなく、ギリシャ人によって語られたアクエンアテンの生涯の可能性を示唆した。

この著作はヴェリコフスキーの他の書籍とはほぼ完全に独立している。『混沌時代』との主要な関連性は一つあり、『衝突する宇宙』との関連性は些細なものかもしれない。後者については、もしこの方程式が有効ならば、多くの古代伝説が事実に基づいていることを示すさらなる証拠となる。『混沌時代』(およびそれ以前の『古代史再構築のテーゼ』)で提示されたエジプト史の再構築が基本的に正しいならば、オイディプス伝説はエジプトでの出来事直後にギリシャで生まれた可能性がある。そうでなければ、出来事と物語の創作の間に500年以上の隔たりが生じる(1)。『オデュッセイア』にオイディプス伝説が言及されていることから、この物語は紀元前7世紀より前に位置づけられる(アクエンアテンは従来、最初の一神教徒と見なされてきた。しかし後述するように、アクエンアテンはおそらく全くの一神教徒ではなく、いずれにせよ、最古の一神教が知られる数世紀後に生きた人物である)。

他の著作との接点がごくわずかであったため、この本は学者からほぼ無視された。ただし、著名な古典学者であるシカゴ大学のガートルード・E・スミス教授は『オイディプスとアクエンアテン』(2) に好意的な書評を寄せた。当時の風潮ではヴェリコフスキーの著作に好意的な評価を下すことさえ容易ではなかったことを考えれば、これは特筆すべきことである。この風潮の一端は科学界による威圧によって生み出され、また一端は『混沌時代』以前の批判者だった W. F. オルブライトによってもたらされた(3)。彼は『オイディプスとアクエンアテン』で提示された、エジプトとギリシャの間にそれほど早期の時代に文化交流があった可能性の低さに関する結論に反対した。これは「アクエンアテンの首都でミケーネ陶器が大量に見つかり、アクエンアテンの母の名を刻んだ印章がギリシャのミケーネ墓で発見された」という事実にもかかわらずだった(4)。

伝説 THE LEGEND

オイディプス主題を扱った作品は数多く存在する(5)。ソフォクレスは三つの戯曲『オイディプス王』『コロノスのオイディプス』『アンティゴネ』を発表した。アイスキュロスも三つの戯曲を書いたが、現存するのは『テーバイ攻めの七将』のみである。登場人物や詳細は異なるが、主要な筋書きは各作品で共通している。概ね以下の流れに沿う。王妃と王は男児を授かり、その子に待ち受ける偉大な運命を知りたくて、地元の盲目の予言者soothsayer に相談する。しかし占い師 fortune teller が告げたのは、通常のような婉曲な表現ではなく、この子が成長して父を殺し、母と結婚し、腐敗が王国を滅ぼすという破滅的な予言だった。この予言に動揺した王妃は、幼子を荒野に捨てて死なせることを決意する。だが幼子は救出され、他国の王族のもとに引き取られる。幼少期の詳細はほとんど知られていない。

「腫れた足」を意味するオイディプスが青年になると、王宮周辺で流れた噂が彼の過去と未来への疑問を呼び起こした。慣習に従い、彼は予言者のもとへ運命を確かめに行き、父を殺し母と結婚し、王国に災いをもたらすという予言を告げられる。実の親と思い愛していた二人を傷つけることを恐れ、彼は国を離れる決意をした。旅の途中、ある男と口論になり、その男を殺してしまった。その男こそが、実は彼の生みの親であった。その後オイディプスはテーバイの街へ向かうが、その城門の外には人間の生贄を求めるスフィンクスが待ち構えていた。スフィンクスはオイディプスに謎を出し、彼が正解すると自ら命を絶った。スフィンクスの死に市民は大喜びし、最近未亡人となった女王との結婚を申し出た。彼女は彼より少し年上だったが、オイディプスは承諾した。

やがて国は衰退し始め、人々は君主の道徳性に原因があると疑い始めた。調査の結果、王が王妃と不義の婚姻関係にあることが判明した。その王妃こそが彼の実の母であった。この事実を知った王妃は自殺した。オイディプスは自らの目を抉り、しばらく隠遁生活を送った後、追放された。

野心的な叔父がオイディプスの不人気を煽り、その息子たちを王位に就かせようとするサブストーリーもある。叔父は息子たちを争わせ、互いに殺し合った後、片方の妻(死んだ夫の異母妹でもあった)と結婚する。こうして叔父が支配者となる。昼ドラのようだと思われるかもしれないが、これは2500年以上も前に書かれた物語である。

エジプト史との関連性 CORRELATIONS TO EGYPTIAN HISTORY

アクエンアテンの生涯を検証する中で、ヴェリコフスキーはアクエンアテンとギリシャ神話のオイディプスに驚くべき類似点を見出した。さらにギリシャ神話の幾つかの要素はエジプト起源であり、理論上はギリシャ人によってギリシャで創作された物語に含まれるべきものではなかった。

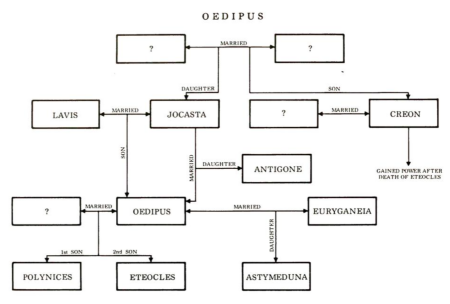

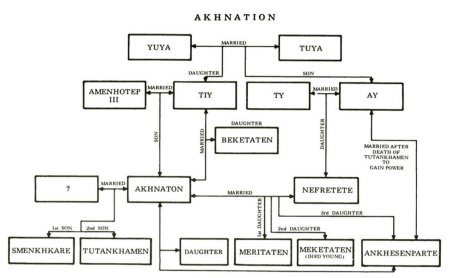

(248ページと249ページ[下図]にはそれぞれオイディプスとアクエンアテンの家系図が掲載されている)

以下は両人物の生涯における主要な類似点をまとめたものである。加えて、ヴェリコフスキーの中間的な結論もいくつか述べられている。この概要は本書のガイドとしてのみ意図されたものであり、証明を目的としたものではない。極めて詳細な資料が魅力的な方法で提示されている点については、読者は『オイディプスとアクエンアテン』を参照されたい。

アクエンアテンの系譜における二つの系譜は、アクエンアテンの生涯に関する標準的な記述では必ずしも見られない。その一つは、ティイ王妃の娘ベケタテンとアクエンアテンを結ぶ系譜である。ティイ王妃がアクエンアテンの母であることは知られているため、現代の道徳観では、ベケタテンをこの二人の結合の副産物と見なすのは難しい。一部の人々は、彼女がアクエンアテンの父であるアメンホテプ3世の娘であったと考えることを好む。しかし、記録によれば、彼女はアメンホテプ3世が死去してから約6年後に生まれたとされている。

テーベ Thebes

オイディプスの物語の主な舞台はテーベだった。ギリシャのボイオティア地方にある都市は、七つの門を持つ城壁から「七門のテーベ」と呼ばれ、エジプトの「百門のテーベ」と区別されていた。ボイオティアのテーベを見守る伝説上の生物は、ギリシャ神話でおなじみの存在ではなかった。それはスフィンクスであり、ギリシャ悲劇作家たちによってそう呼ばれた。しかしスフィンクスはエジプトに起源を持つ。レリーフに保存された実像から、第18王朝時代に人身供犠が捧げられた歴史的なエジプト・テーベのスフィンクスが存在したことが知られている。

予言者 Soothsayer

アメンホテプ3世またはアメンホテプ4世(アクエンアテン)との関係は不明だが、ハプの子アメンホテプは極めて聡明で未来を見通す能力を持つとされた。彼は予言者として名高く、王族から頻繁に相談を受けた。オイディプス神話のテイレシアスも、ハプの子アメンホテプと同様の特徴を備えていた。両者とも盲目であった。

息子 The Son

伝説のイオカステー(ジョカスタ)に匹敵するティイ女王は、父の死後に王位を継承するまで一切知られていなかった息子をもうけた。その息子アクエンアテンは、宮廷画家たちがこの特徴を強調して描いたことから、太ももが腫れていたようだ。興味深いことに、ギリシャ語でオイディプスとは「足の腫れ」あるいは「脚の腫れ」を意味する。

アクエンアテンが若き統治者であった頃、彼は「長く生きた者」あるいは「長く生きるために生き延びた者」という称号を用いた。これはおそらく、幼少期に命に関わる危機を乗り越えた結果であり、それ以降の人生を「長く生きる」と捉えたためと考えられる。この出来事はオイディプスへの暗殺未遂事件と類似しているかもしれない。アクエンアテンは自らを太陽の子とも称した。一部の古代文献では、オイディプスが自身の出自をライオスからヘリオスに変更したと記されている。

父の殺害 Killing The Father

アクエンアテン(アメンホテプ4世)は、刻まれていた様々な記念碑からアメンホテプ3世の名前を消去した。人物の名前や記憶を消すことは、霊的世界においてその人物を永遠に消滅させることを意味した。したがってアクエンアテンは父を「殺害」したのである。

この行為の後、アクエンアテンは新たな宗教的慣行を推進した。これらの行動により、アクエンアテンは「最初の一神教徒」の称号を得た。しかし彼はおそらく一神教徒ではなかったし、ましてや最初の一神教徒などではなかった! 修正年代学が基本的に正しいならば、アクエンアテンは他の既知の一神教徒たちより数百年も後に生きていたことになる。

彼が一神教的であったと結論づける根拠の一部は、宗教から排除しようとした神の名を含むアメンホテプ4世という名前を変更したことにある。さらに重要なのは、父の名(これも神アメンの名を含む)を抹消したことだ。これほどの手間をかけて名前を削り取った以上、この神への崇拝を止めることに真剣だったと考えられる。しかしヴェリコフスキーは、アクエンアテンがアメンホテプ2世の名前を削除しなかったことから、彼の関心は宗教だけでなく、父を永遠に「葬り去る」ことにもあったと示唆した。

婚姻 Marriage

アクエンアテンが幼少期を過ごしたと思われるミタンニには、母と息子の結婚を神聖視するイラン系の習俗があった。アクエンアテンが「真実の中に生きる」という称号を用いたのは、おそらくこの関係を公然と示し、エジプト人全体に受け入れさせようとしたが失敗したためである。これは後にアクエンアテンを追放する一因となった不満を増幅させた。アクエンアテンが母親と結婚していたことを示す他の証拠もある。アクエンアテンは自らを「母の夫」と主張し(重要な手がかり!)、母であるティイ女王は「王の母にして大后妃」と呼ばれた。現代の慣習では、翻訳者たちはこの表現を理解できない。

アクエンアテンは明らかに一夫多妻制を実践していた。母であるティイ王妃との暗黙の婚姻に加え、若妻を数人抱えていた。その一人が有名なネフェルティティである。アクエンアテン、ネフェルティティ、そして彼らの子孫は、しばしばティイ王妃とベケタテンを向かい合わせた構図で描かれている。ティイとネフェルティティは互いに好意を持たず、この対立が最終的にネフェルティティの権力低下を招いたようだ。オイディプスも同様の問題を抱えていた。彼の母であり妻でもあったイオカステー(ジョカスタ)は、彼の「若い妻」と呼ばれたエウリュガネイアをあまり好まなかった。イオカステー(ジョカスタ)もまた、若い妻の影響力を弱めたり排除したりした。

破滅 Ruin

他の王たちとの問題や飢饉により、エジプト人はアクエンアテンによる行為の報いとして罰せられていると考えるようになった。問題の詳細はエル・アマルナ文書(第三章)に記されている。民衆の不満はオイディプス伝説においても重要な要素だった。

統治期間 Length of Rule

アイ(図表参照)は問題点を宣伝し、アクエンアテンに対する反乱を煽動した。これはオイディプスに対するクレオンの行動と類似する。アクエンアテンは本宮殿近くの小宮殿でしばらく隠遁生活を送った可能性がある。資料によって、アクエンアテンとオイディプスの治世は17年と20年の両方が記録されている。隠遁期間は3年と推定され、実際の治世期間には算入されなかったと考えられる。

失明 Blindness

アクエンアテンとオイディプスは老齢で失明した。オイディプスは自ら目を潰したが、アクエンアテンは太ももが肥大化した原因と同じ疾患により失明した可能性がある。

自殺 Suicide

伝説では、イオカステー(ジョカスタ)は自殺したとされる。ティイ女王のミイラが同女王と特定されたのは1976年10月のことである。ミシガン大学のニュースレポートは、同定手順についてのみ言及し、死因の可能性については触れなかった。

兄弟たち The Brothers

アイがアクエンアテンを廃位させた後、彼はアクエンアテンの息子であるスメンクカーレとツタンカーメンに、交互に統治するよう促した可能性がある。伝説では、クレオンがポリュネイケスとエテオクレスに同様の状況を作り出した。アイとクレオンはそれぞれツタンカーメンとエテオクレスに王位維持を促し、これがスメンクカーレとポリュネイケスを刺激した。両者は軍隊を掌握し権力奪還を試みた。続く戦いで、伝説とされながらも実在したとされる四人の人物全員が戦死した。アイはエジプトの権力が女性の血筋を通じて継承される慣習に従い、ツタンカーメンの未亡人と結婚した。ギリシャ版ではクレオンがエテオクレスの未亡人と結婚している。アイもクレオンも、若くして亡くなった前妻を持っていた。結局、アイとクレオンは死後ともに不名誉な扱いを受けた。

埋葬 The Burials

伝説では、クレオンはポリュネイケスの埋葬を禁じ、偉大な英雄であり国土の守護者であるエテオクレスのために可能な限り豪華な葬送を行うよう命じた。現実では、アイはツタンカーメンの埋葬を忘れがたいものにした。実際、ツタンカーメン王が知られる唯一の点は、豪華な葬儀の栄誉を受けたことである。

ポリュネイケスの妹アンティゴネはポリュネイケスの遺体を埋葬したが、その行為によりクレオンは彼女を生きたまま墓に閉じ込めた。クレオンがようやく解放を決意した時、彼女は既にスカーフで首を吊っていた。いくつかの証拠は、ティイの墓に急いで埋葬された遺体がスメンクカーラーのものだった可能性を示している。この墓から遠くない場所に、誰かが生き埋めにされたかもしれない証拠のある穴があった。また、スメンクカーラーの妻が彼を呼んだ名前が記されたスカーフも発見された。遺体の痕跡は見つからなかった。

雑感 Miscellaneous

伝説で使われた岩窟墓はギリシャでは一般的ではなく、ギリシャ人はエジプト人ほど埋葬方法に重要性を置いていなかった。

伝説ではアンティゴネは矛盾する行為を同時に行っている。例えば父と共に追放されながら、後に兄の墓の近くで生きたまま埋葬されたという。実在のアクエンアテン時代では、ベケタテンは父と共に追放された可能性があり、メリトアテンはおそらくスメンクカーレの近くに埋葬されたと考えられる。

最近の証拠 Recent Evidence

ヴェリコフスキーが『オイディプスとアクエンアテン』を出版した際、論じられたいくつかの関係性について疑問が呈された。例えば、ツタンカーメンとスメンクカーラーが兄弟であることは明らかではなかった。しかし、最近の調査はこの同定を支持している。ハリソン、アブダラ、コネリーはツタンカーメンとスメンクカーラーの遺骸の分析を行った(6)。頭蓋骨のX線写真から、両者の骨格形状が基本的に同一であることが判明した。特殊な血液検査の結果、ツタンカーメンとスメンクカーラは同じ血筋を持つという結論が導かれた。またツタンカーメン王はおそらく19歳で死去し、従来考えられていた結核による死ではなかった。死因は標準的な鈍器による頭部打撃であり、これは戦死の可能性が高い。古代絵画には戦場でのツタンカーメンが描かれている。

ハリソンらは、この二人の兄弟とアクエンアテン(アメンホテプ4世)がアメンホテプ3世の子孫である可能性も示唆した。しかし大英博物館エジプト古代遺物担当キュレーター、I. K. S. エドワーズ博士は「アメンホテプ3世はツタンカーメンの祖父か父のいずれかである」とより慎重な見解を示した(7)。アメンホテプ3世がツタンカーメンの祖父であったという見解は、ヴェリコフスキーによる年代学的分析とより整合する(8)。

ルイス・M・グリーンバーグ教授もアクエンアテンの宗教的革新について新たな視点を提示している(9)。彼は、アテン神崇拝がエジプトの太陽神学と新たな宇宙論的現象(金星)の統合によって生まれた可能性を示唆した。グリーンバーグは宗教指導者たちとアクエンアテンとの対立(ファラオの斬新な婚姻慣習が一部要因)に言及し、新宗教の必要性を指摘。さらに、新宗教が単なる太陽崇拝の改訂版に過ぎない場合、いくつかの疑問を提起している。例えば、「なぜアテンは、太陽の光線が360度全方位に広がる標準的な表現とは対照的に、彗星の尾のように(金星が当時持っていたかもしれない)片側からのみ弧を描くように放射される形で表現されたのか」、そしてなぜ『アテンへの賛歌』は「生きている太陽のように昇る」と述べるのか ─ 通常、太陽が太陽のように昇るとは言わないのに?

結論 Conclusion

反証となる有力な証拠が現れるまでは、ヴェリコフスキーの挑発的かつ十分な根拠に基づく概念は、オイディプス神話の他の分析と併せて検討されるべきだろう。文学博士号は、これよりはるかに根拠の薄い研究に対してさえ授与されてきたに違いない。

ブランダイス大学地中海研究学科長サイラス・ゴードン博士は最近、ヴェリコフスキーの『オイディプスとアクエンアテン』を論評する短文を発表した(10)。その中でゴードンはこう述べている。「細部に異論があろうとも、ヴェリコフスキーはオイディプスを歴史的人物アクエンアトンのギリシャ的反映として特定することに成功した」。これに先立ち、別の著名な学者もヴェリコフスキーによるオイディプス=アクエンアテン同一説に言及している。オックスフォード大学シェラディアン植物学教授で著名な遺伝学者、シリル・D・ダーリントン博士は多分野にわたり著作を残している。その著書『人類と社会の進化』において、ダーリントンはヴェリコフスキーが詳述した比較点を列挙し、これらの類似性がオイディプス伝説が本来エジプトの物語であり、後にギリシャへ移植されたことを示していると述べている。前述の通り、従来の年代学では、(※以下の文は原文で重複しています)ダーリントンはヴェリコフスキーが詳述した比較点を列挙し、その類似性がオイディプス伝説が本来エジプトの物語であり、後にギリシャへ移植されたことを示していると述べた。前述の通り、従来の年代学によれば、オイディプス「伝説」はアクエンアテン没後約500年を経て出現したとされる。もしこれらの著名な学者たちの見解が正しいならば、これは従来の年代学に関連する500年に及ぶ不一致の膨大なリストに、新たな項目を加えることになる。

※「Rotation Restart」にヴェリコフスキーが『衝突する宇宙』で取り上げた"異変"を抜き出したものがあります。例えば次のような記述です

14. 1世紀のラテン語作家ポンポニウス・メラは記している。「エジプト人は自らを世界最古の民族と誇っている。彼らの真正な年代記には……彼らが存在して以来、星々の軌道が4回方向を変え、太陽が今日昇る空の領域に2回沈んだと記されている」[衝突する宇宙, p.119]

20,

ハトシェプスト女王の建築家センムトの墓では、天井のパネルに「逆転した方位」、すなわち南天の天球が描かれている。中王国時代の終焉はハトシェプスト女王の時代より数世紀も前であった。逆転した方位を示す天文天井は、何世紀も前に時代遅れとなった尊ばれた図表に違いない。「センムトの天井の特徴は、南パネルの天文的に不適切な方位にある」このパネルの中央にはオリオン座とシリウスの群が占められており、オリオン座はシリウスの東ではなく西に位置している。「南パネルの向きは、墓内でこれを見る者が頭を上げて北を向く必要があり、南を向く必要がないように設定されている」「南パネルの逆向き配置により、南天で最も目立つ星座であるオリオン座は東へ移動しているように見えた。つまり、誤った方向へ動いているように映ったのである」[衝突する宇宙, p.120]

22.プラトンは対話篇『政治家』(『ポリティコス』)においてこう記している。「つまり、太陽やその他の天体の昇り沈みの変化のことだ。かつては、それらが今昇る方位に沈み、今沈む方位に昇っていた」[衝突する宇宙, p.122]

付録

付録ⅠA(太陽がかつて西から昇ったことを示す歴史的証拠)

太陽がかつて西から昇ったことを示す歴史的証拠が存在する。その一部は曖昧ではなく、この結果を解釈する必要はない。むしろ逆で、太陽が西から昇ったと言わせたくないなら、それらを解釈する必要がある。エジプトの資料は、太陽が「現在沈む場所で昇り」、「現在昇る場所で沈んだ」ことを明確に伝えている。この完全な引用についてヴェリコフスキーは述べた。「この一節は徹底的な注釈の対象となってきた。著者たちはこの現象についてあらゆる説明を考案しようとしたが、エジプトの司祭たちが明言した意味を考慮せず、彼らの数世紀にわたる努力は実を結ばなかった」(1)。エジプト人は西の太陽を「ハラクテ」とも呼んだ。これも「解釈」が必要だ。なぜなら彼らは「ハラクテは西に昇る」と述べているのだから、これが通常の太陽だと仮定するならなおさらである。

数多くのギリシャ人著者(プラトン、エウリピデスなど)が、太陽が西から昇った時代について論じている。中国人は、星々が東から西へ移動するのは新たな配置だと述べる。中国の十二支は逆行する(2)。メキシコの先住民の一部は、東へ移動する太陽をテオトル・リスコと呼んだ(3)。東と西の逆転について論じるヘブライ語資料(例:タルムードのテアクレート・サンヘドリン)も存在する。

アステカ人は、空が暗く太陽が見えなかった暗黒の時代についての物語を伝えている。人々は太陽がどの方向から昇るか賭けをしたが、誰も東を予想しなかった(4)。マヤにも類似の伝説があるが、こちらは人々が東を予想したという違いがある(5)。アラビアは関連諸国の東に位置するが、「エレブ(夕暮れの地)」という名称を持っていた。