ターコイズ・サン⑥ ── 太陽のシンボル(スワスティカとラマトの象形文字)

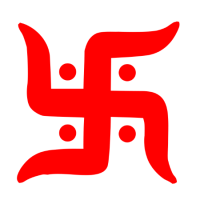

スワスティカ(卐 or 卍)の起源

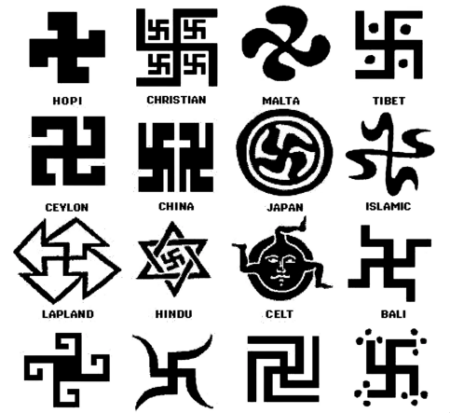

スワスティカというとナチスのイメージがあるので印象が悪いですが、その起源はとても古く様々な大陸で同様のものが7000年前の先史時代から存在します。「ターコイズ・サン・シリーズ」でエヴ・コクラン氏は従来の学説とは全く違った角度からこのスワスティカ=卍の起源を明らかにしています。

[要旨]2025/03/09

ターコイズ・サン・シリーズ第6話。

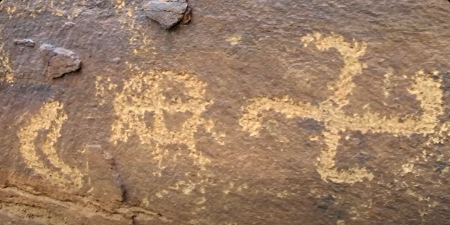

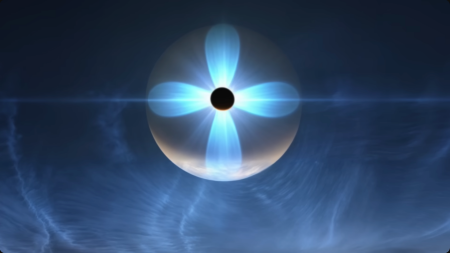

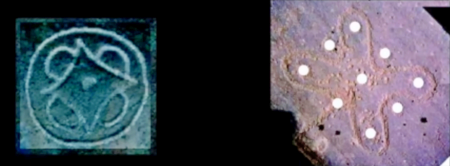

古代の芸術作品は、宇宙創世神話や言語学からの証言を補足する。初期の絵文字や円筒印章には、太陽として広く受け入れられている天体が描かれており、その表面には稲妻のような構造が放射状に広がっている。

スワスティカ(卍)は、ヨーロッパ、マルタ、中国の青銅器時代、インドのハラッパー、そして南北アメリカ大陸で、7000年前の先史時代から存在する、最も永続的なシンボルのひとつである。トロイ遺跡の発掘を行ったハインリッヒ・シュリーマンは、卍のシンボルが描かれた何百もの遺物を発見した。

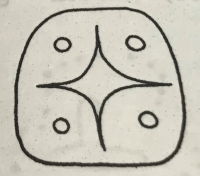

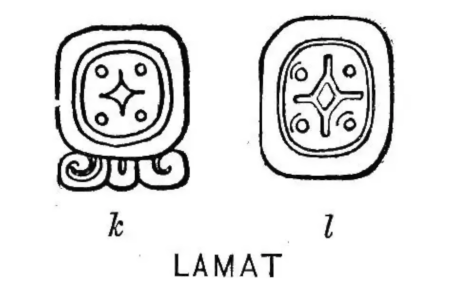

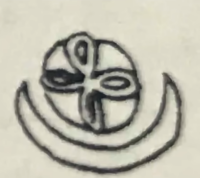

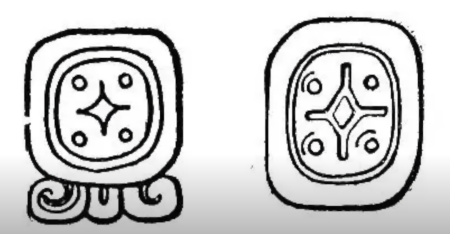

ラマトサイン※の場合、四つのドットは、ほぼ光速で磁場を周回する電子がシンクロトロン放射を発生させる結果として生じたものかもしれない。卍とラマトのシンボルが、今日の空には存在しない物体を描いているという事実は、古代の人々が目撃した、まったく別の天体観を裏付けている。

※"Lamat Sign" は、マヤ文明の象形文字のひとつで、特に金星に関連するシンボルとして知られている。マヤ暦において、ラマト(Lamat)はツォルキン暦の20の象徴的な日付のひとつであり、金星や繁栄、調和を象徴している。このシンボルは、しばしば星や花の形で描かれ、マヤ人にとって非常に神聖な意味を持っていた。

金星はマヤ文明において重要な天体であり、農業や宗教儀式、さらには戦争のタイミングを決定するために観測されていた。ラマトの象形文字は、これらの天文学的な知識や信仰と深く結びついている。

比較神話学の権威であり、ベテランのサンダーボルト寄稿者でもあるエヴ・コクランは、『火星の変容』(1997年)、『ヴィーナスの多面体』(2001年)、『スターファッカー』(2006年)、『化石の神々と忘れられた世界』(2010年)、『ファエトン』(2017年)、そして最新作『ターコイズ・サンのケース』(2024年)の著者である。

エヴ・コクラン:ターコイズ・サン ── 太陽のシンボル

Ev Cochrane: Turquoise Sun – Solar Symbols | Thunderbolts

“ターコイズ・サン"では、宇宙創世神話における典型的な太陽は、天を覆う稲妻や嵐という激しい電気放電の中心であるという証拠を提示しました。

このことが事実であることは、広く離れた言語における"太陽"を表す古代の言葉が、稲妻や嵐、雷神をも意味することから分かります。

しかし、さまざまな理由から、比較学者たちはこの証拠をほとんど見落としてきました。率直に言って、典型的な太陽神と雷神は同一の天上の力であり、どちらも北極の天に浮かぶ巨大な惑星構造に由来しています。

ギリシャ神話のゼウスは、この典型的な天上の神の最も身近な例ですが、類似した神々は世界中で見つけることができます。

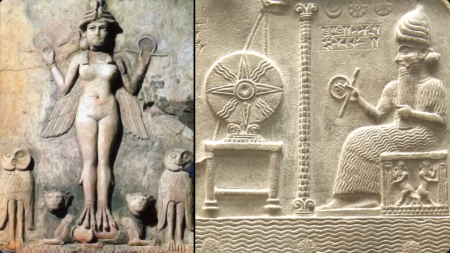

古代の芸術作品は、宇宙創世神話や言語学からの証言を補完しています。

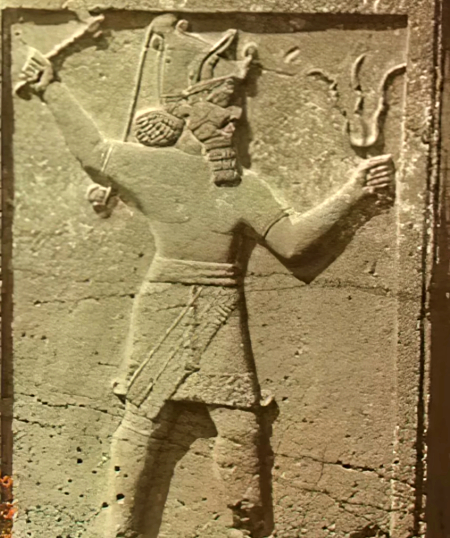

メソポタミアの女神ティアマト(左)がマルドゥクと戦っている

初期の絵文字や円筒印章には、太陽として広く受け入れられている天体が描かれており、その表面には稲妻のような構造が放射状に広がっています。

今、稲妻のような突起が卍 swastika(まんじ)のような形を表している、古代アナトリアの円筒印章を考えてみましょう。

実際、卍は、典型的な太陽神や雷神にまつわる古代のイメージのまさに中心に位置しています。

では、卍の背後にある天体の関連をどのように理解すればよいのでしょうか?

卍は、人類史上最も古代から存在し、息の長いシンボルのひとつであり、人類が居住するすべての大陸で使用されています。

紀元前5000年頃の旧ヨーロッパ、新石器時代の中国、ハラッパー、インド、そして新大陸でも、先史時代に卍が使用されていました。トロイ遺跡の発掘を行ったハインリッヒ・シュリーマンは、卍のついた工芸品を数百点発見しました。

19世紀には、このシンボルの起源を研究する学者たちは、このシンボルを太陽の回転を表す天文学的なイメージであると解釈しました。

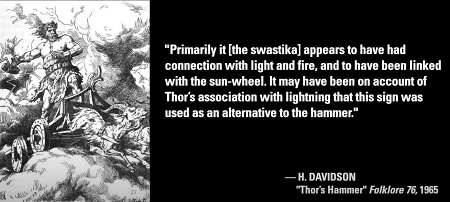

しかし同時に、他の学者たちは、このシンボルが雷神の燃え立つような稲妻と密接な関係があることに注目しました。

古代遺跡や岩の彫刻には、青銅器時代にさかのぼるものもあり、例えば、トールの稲妻は、卍として、あるいは車輪のような物体として交互に描かれていました。

「主に、このスワスティカは光とタイヤに関連があり、太陽車輪と結びついていたようだ。この印がハンマーの代わりに使われたのは、おそらく雷と関係のあるトール神の名残であろう」

— H. デイヴィッドソン「トール神のハンマー」フォークロア76、1965年

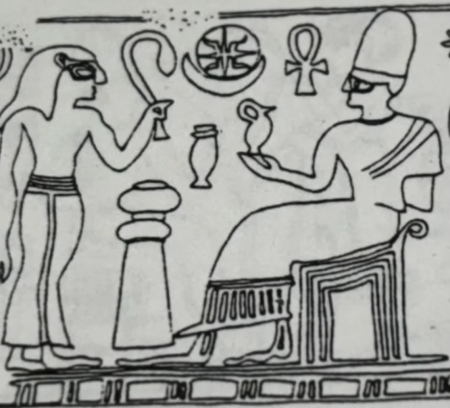

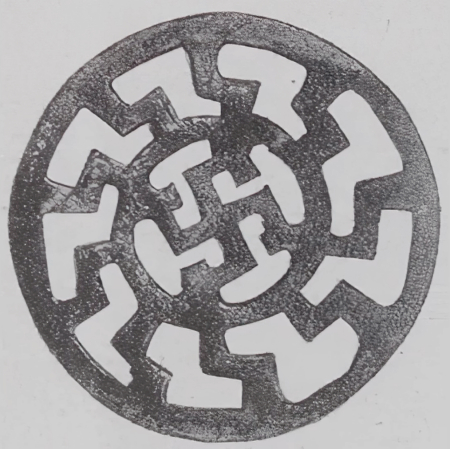

また、いわゆる"太陽の車輪 solar wheels“と卍が並んで描かれている例も数多くあります。

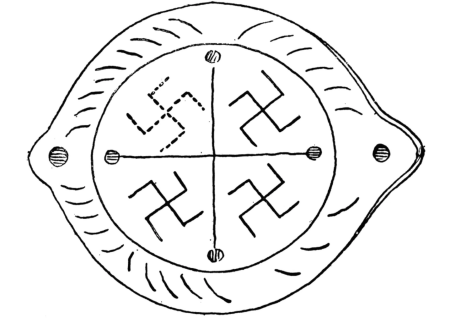

スーサの有史以前の陶器の芸術作品をご覧ください。

そこでは、卍が四つのスポークを持つ太陽のすぐ隣に配置されています。

※スーサは、メソポタミア文明圏とペルシャ文明圏の境界に位置する、イランで最も重要な遺跡のひとつ。紀元前4500年という非常に古い時代から人が住み始め、15世紀半ばまで人が住み続けていた。フランス人チームによる発掘調査により、イスラム時代に作られた陶器の大量生産品を含む多くの品々が発見された。現在、それらの品々の大部分(2,000点以上がリスト化されている)はルーブル美術館に保管されている。

古代の芸術家たちは、この二つのシンボルが本質的に関連している、あるいは共通のテーマのバリエーションであるという印象を伝えようとしていたかのようです。

ミランダ・グリーン Miranda Green は、青銅器時代の太陽崇拝に関する模範とすべき著作の中で、卍と太陽の車輪の根本的な類似性を指摘し、次のように述べています。

「スワスティカというシンボルは何を表しているのだろうか? それは、私が思うに、複雑なイメージであり、太陽と密接な関係を持つものである。何よりもまず、それは回転運動を表しているように思われる。そして、車輪と密接な関係がある場合、何よりもまず太陽の回転する側面を表している。真の車輪には、円形の輝く太陽を反映するスポークと車軸があるが、スワスティカは空を横切る球体の動きを反映している」

引用終わり。

グリーンによる古代芸術の分析は、それに関する限り正しいと言えます。太陽の車輪と卍の間に否定できない関連性があることは事実ですが、致命的な欠陥があるように思われます。すなわち、現在の太陽は空を移動する際に車輪のようなスポークや卍の形を示さないという、誰の目にも明らかな事実です。

しかし、私たちが “ターコイズ・サン"で証拠を提供したように、原型的な太陽は車輪のようなスポークを伴って日常的に描かれており、そのスポークの数は通常四本で、後者は時折卍の形を取ります。

古代の芸術作品を詳しく見てみると、渦巻き形と卍の間に本質的なつながりがあることがわかります。

渦巻き形は視界の中心に描かれることがよくありました。

実際、数多くの土着文化が卍を渦巻く太陽、あるいは四つの風が四つの基本的な方向と結びついた渦巻きとして認識していました。

紀元前5000年頃に広まったこのテーマのパターンを古代の例として示すのが、サーマッラー(イラク)の有史以前のボウルのデザインです。

ここでは、卍がデザインの中心に置かれています。

旋回する魚は、この旋回する印象を強調し、自然に反時計回りの回転を示唆しています。このようなイメージを作り出す最も簡単な方法は、北極の周囲を巡る地域にある恒星のオブジェクト、すなわちタルボットと私が再構築した惑星の極の配置に関連する、まさにその極地域にあるオブジェクトであることは明らかです。

それに対して、現在の太陽が回転する卍の形に見えることは考えられません。

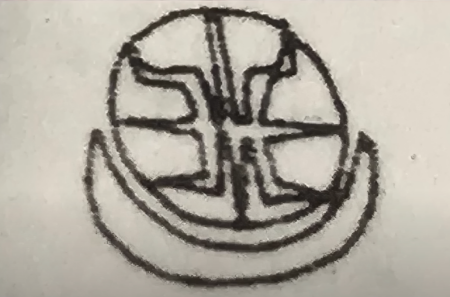

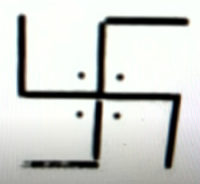

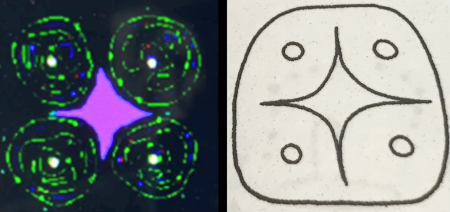

ここで、上の図に現れている四つのドットに読者の注意を促したいと思います。これらのドットを、よく知られた太陽になぞらえて説明することは可能でしょうか?

重要なのは、四つのドットが、世界各地の先史時代の芸術作品にも、卍とともに描かれていることです。

『スワスティカ』トーマス・ウィルソン

最古のシンボルとその移動、先史時代の特定の産業の移動に関する考察

このシンボルに関する古典的名著の中で、トーマス・ウィルソン Thomas Wilson は次のように書いています。

引用します、

「スワスティカは、交差する線の角にドットやポイントで表されることがある」

引用終わり。

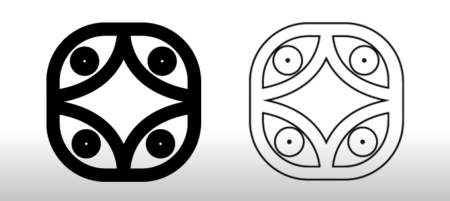

上の図は代表的な例です。

ここでも、四つのドットがどこにも見当たらないおなじみの太陽の球体を引き合いに出して、この特定の画像を説明することは不可能です。しかし、四つのドットは、私たちがいくつかの出版物で論じた、いわゆる"ラマト"サインの先史時代の典型例に定期的に現れるものです。ラマトサインは実際は古代のサインであり、古典期以前※の中米で既に登場しています。

※紀元前2000年から西暦250年までのメソアメリカ史における形成期を指し、その間、大規模な儀式建築、文字、都市、国家が発展した。また、紀元前1000年頃の定住村落生活の始まりから西暦250年頃の古典期の到来までのマヤ史における変革期を指す。

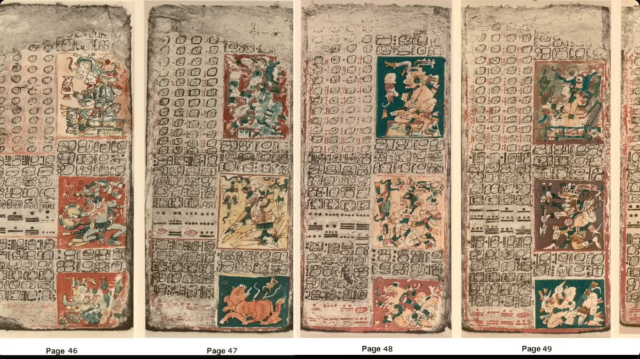

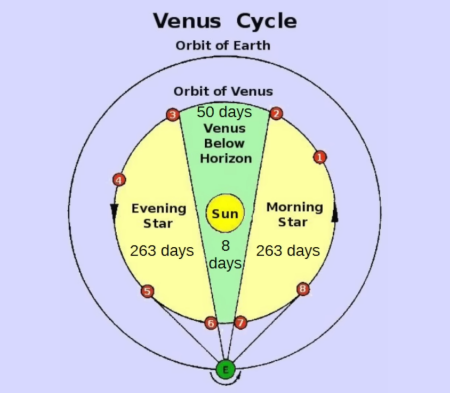

この象形文字が存在していたこと、そしてドレスデン・コーデックスの46ページから50ページに236、90、250、8という数字が記載されていたことが、エルンスト・フォルステマンErnst Forstemann やその他の初期の学者たちが、この象形文字と金星との関連性を提案するきっかけとなりました。

マーサ・マクリ Martha Macri は、このイメージとその象徴が数千年にわたって驚くほど継続していることを強調しました。

引用します、

「金星/星の表語文字は、古典期以前、古典期、古典期以後から16世紀までの携帯用物品に描かれている。視覚的に複雑で意味的に一貫したこのイメージの継続性は、単語や概念の借用ではなく、特定のイメージが地理的にも時間的にも広範囲にわたって伝達されたことを示す証拠である」

引用終わり。

ラマトサインの従来の説明では、金星の様相を抽象的に表しているとされています。

古代の中米天文学を専門とする人類学者スーザン・ミルブラスSusan Milbrath は、この象形文字は金星の出現と消失(出没)の四つの様相を表していると示唆しています。

『マヤの星神』芸術、フォークロア、カレンダーにおける天文学

(リンダ・シェレ・シリーズ:マヤとコロンブス以前の研究)

引用します、

「十字形の枠内に四つの円があるということは、四つの異なる方位に関連する金星の四つの段階を当然ながら示唆している」

引用終わり。

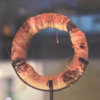

貝殻の穴がある大きな車輪付き十字架

しかし、この説明は、金星の周期に関する洗練された知識が想像しにくい天文学以外の文脈で、類似した図像が世界中で発見されるという事実によって否定されます。

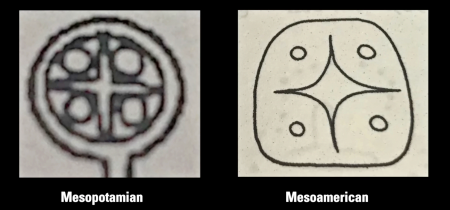

私が知る限り、メソアメリカ以外の地域におけるラマトのような形態に注目した最初の学者は私です。

この好例として、上のニューシー?の円筒印章を考えてみましょう。この印章にも、四つのドットに囲まれた星が描かれています。メソポタミアとメソアメリカの図像の類似性は否定できません。

中心に位置する四芒星だけでなく、四つの円またはドットが星を示すもので配置されており、ラマトサインとまったく同じです。メソアメリカにおけるラマトの象形文字の寿命と大して違わず、四つの星印のついたシンボルはメソポタミアで何千年もの間、存続し続けました。

星のようなイメージの象徴的な重要性は、バビロニア王が王族の衣服にそれを描かせたという事実によって示されています。

では、ラマトの象形文字の独特なデザインをどのように理解すればよいのでしょうか?

私は『ヴィーナスのさまざまな顔』やその他の著作でラマトについて論じており、そのデザインが惑星ヴィーナスとの関係を示唆している可能性について言及しています。

当時、私はその画像が火星と金星の接近を描写したもので、赤い惑星がより大きな軌道の前にあるものだと考えていましたが、中心の恒星の周りを回る四つの小さなドット、つまり衛星をどう説明すればよいのか見当もつきませんでした。

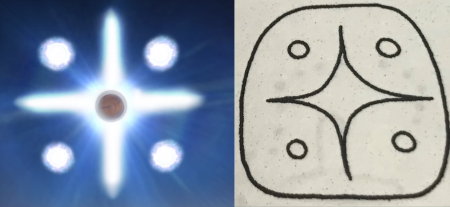

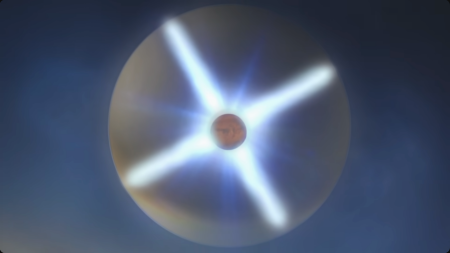

2002年にアンソニー・ペラットとこの件について話し合ったところ、氏はその点を指摘し、問題のドットはシンクロトロン放射の兆候であると指摘しました。

ペラットによると、シンクロトロン放射を発生させることが知られている唯一のメカニズムは、ほぼ光速で磁場の中を螺旋を描いて進む電子だといいます。

シンクロトロン放射とは

電磁放射は、荷電粒子が加速される際に放出される。

荷電粒子が放射状に(v⊥a)加速される際に放出される電磁放射は、シンクロトロン放射と呼ばれる。

これは、偏向磁石(粒子加速器で使用される磁石の一種で、電子などの荷電粒子の運動方向に対して垂直な磁場を印加することで、電子などの荷電粒子の進路を偏向させる)、アンジュレータ(高エネルギー物理学における挿入装置)、ウィグラー(一連の磁石を使用して、電子または陽電子などの荷電粒子のビームを定期的に偏向させるためにシンクロトロン内で使用される装置)を使用するシンクロトロン放射線源で生成される。

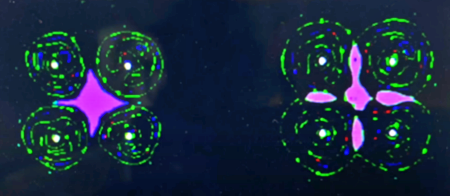

実際、ペラット自身、1990年代にロスアラモス研究所で行った高エネルギー放出実験で、非常に似たイメージを発生させていました。

左の図では、中心の恒星が四つの小さな円で囲まれた、古典的なラマトサインに酷似した図形が見られます。

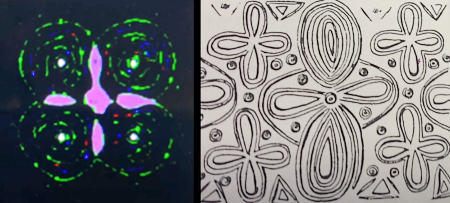

もう一方の図では、ターコイズ・サンのケース(Case of the Turquoise Sun)で描かれた図形に似た、ロゼット状の図形が見られます。

この図形は、創造の時に典型的な太陽が四枚の花びらを持つ花のように見えたと論じたものです。

ラマトサインが、メソアメリカの歴史的価値のあるテキストにおいて、四枚の花びらを持つ太陽の象形文字のうえに時折置かれていたことが判明したことは、非常に興味深いことです。明らかに、後者の意味はまったく変更されていません。

2004年に出版された『The Great Star』でラマトに付随する象徴について再び取り上げ、ペラット博士に再び連絡を取り、問題となっているさまざまな構造について教示と分かりやすい説明を求めました。それに対して、彼は私に次のように書きました。

引用します、

「もちろん、シンボルは至る所で見つかります…… 確かに手前には金星と火星がありますが、火星のさらに手前にはクインカンクス(正方形または長方形に五つのものを各角に一つずつ、中央に一つ配置すること)があります。私のPhysica Scriptaの記事を参照してください。そこでは、意図的にすべてをまだ示していません。まだ時期が早すぎるので、公開用の別名を見つけなければなりません」

引用終わり。

残念ながら、トニー(アンソニー・ペラット)は、古代の絵文字(象形文字)やヒエログリフに含まれる天文学的なイメージを解明する手助けとなる、画期的な実験結果について、まだ詳しく説明していません。

ひとつ確かなことは、ラマトサインの場合、絵文字(象形文字)のイメージはまさに千の言葉に値するということです。

実際、問題の星のイメージは、比較的最近の先史時代、おそらく新石器時代に起きた、驚異的で壊滅的な惑星のコンジャンクションを指し示す決定的な証拠であるというのが、私たちの主張です。

ペラットの強烈なシンクロトロン放射※を除いて、現在の空に星のイメージの周りに四つのドットがどのようにして現れるのかを誰かが証明できるまでは、この主張は有効です。

※プラズマ科学者のアンソニー・ペラットは、太古の空でのプラズマ放電による強力なシンクロトロン放射が、人類が岩絵に記録したものであると提唱した。この放射は非常に強力であったため、人々は洞窟や崖などの自然の障害物の後ろに避難しなければ生き残れなかっただろう。 特にカイエンタの絵文字は、空で観察された特定のプラズマ形成を描いたものと信じられており、これらの形成は実験室での実験で記録されたものに類似している。ペラットの研究によると、シンクロトロン放射は、1ギガアンペア未満の電流から非常に平行性の高い光として見え、ペトログリフは南の視野を向いていることが多く、プラズマ流入は地球の南磁極に向かっていたことを示している。(brave)

※シンクロトロン放射は、サイクロトロン放射に似た電磁放射だが、超相対論的な(すなわち、光速に近い速度で移動する)電子を磁場の中で加速させることによって発生する。これは、シンクロトロン内の蓄積リングによって人工的に発生させることも、高速で移動する電子が空間内の磁場を通過することによって自然に発生させることもできる。放射には通常、赤外線、可視光線、紫外線、X線が含まれる。

この発見の持つ深い意味を強調することは重要です。

単に、卍とラマトサインが、現代の空には存在しない天体を表しているという事実が、古代の天体観測者が、根本的に異なる天の(空の)景観を目撃していたという結論を示唆しています。

従来の立場では、ここで取り上げた古代の芸術作品は、抽象的または非具象的であるとされています。

例えば、ミランダ・グリーンMiranda Green は、太陽を表すさまざまな絵文字について、次のような説明をしています。

引用、

「人間は太陽をただ見て、自分の能力の限りを尽くして見たものを模倣したわけではない。さらに先へ進み、視覚知覚のみに頼らない太陽の新しいイメージを解釈し、重ね合わせた」

引用ここまで。

この立場によると、神々そのものは、単に人間が作り出したものであり、自然界における基準点を持っていないということです。最近亡くなったエジプト学の権威であるヤン・アスマン Jan Assmann は、この点を強調しました。

引用します。

「人間活動が反応する神々やその行動は、文化的な構築物である」

引用終わり。

古代ギリシャの宗教に関する世界的に著名な専門家であるリチャード・シーフォード Richard Seaford は、この点を最も力強く主張しました。

引用します、

「ギリシャの神々は人間の構築物である」

引用終わり。

私たちは、古代の宗教、神話、芸術、太陽系の近年の歴史に対する理解を妨げることとなった、この一連の論理、すなわち哲学的な傾向を却下します。

ゼウス、トール、イナンナ、シャマシュといった古代の神々は実在し、空にそびえる巨大な畏怖の念を起こさせる惑星に基づく構造物に対応していました。

ここで取り上げた四本スポークの車輪、卍、ラマトのフォームなど、星の神々を描いたとされる古代の芸術作品は、本質的には具象的であり、極配置 polar configuration に関係する原型的な太陽を正確に描写しています。

電荷を帯びた太陽で、現在の太陽とはまったく関係がありません。

そして、皆さん、それがエレクトリック・ユニバース革命のすべてです。

──つづく

プラズマ宇宙の物理学 第2版 2015年版

Physics of the Plasma Universe 2nd ed. 2015 Edition

by Peratt (Author)

ペラット(著)

裏表紙から

今日、多くの科学者は、地球近傍、惑星間、恒星間、銀河間空間、恒星、銀河、銀河団、そして観測可能な宇宙全体における新たな観測を理解する鍵となる要素としてプラズマを認識している。

『プラズマ宇宙の物理学 第2版』は、初版の出版以来20年間にわたって宇宙の電磁スペクトル全体で行われた観測の最新情報である。望遠鏡、惑星探査機、人工衛星、電波望遠鏡、宇宙望遠鏡によるパラダイムを覆すような発見について論じている。内容は、著者がリバモア研究所、ロスアラモス国立研究所、米国エネルギー省で37年間にわたって研究を続けてきた成果である。

本書では、大規模構造とフィラメント状宇宙、磁場の形成と銀河、活動銀河核とクエーサー、軽元素の起源と存在量、恒星形成と太陽系の進化、宇宙線などのトピックを取り上げている。第8章と第9章は、ゲリット・ヴァーシュアー教授の研究を基に、電波天文学的観測からの中性水素フィラメントの星間空間での現れ方の再調査が示されている。米国国立電波天文台(NRAO)のグリーンバンク100メートル電波望遠鏡(GBT)のデータを使用し、宇宙マイクロ波背景放射の四重極モーメントの非宇宙論的起源に関する詳細な情報が提示されている。

本書は、宇宙プラズマや宇宙科学の分野で活躍する大学院生や研究者を対象としている。

スーパーコンピュータと実験作業は、大学、国立研究所、エネルギー省、およびNASAの支援施設内で行われた。

✦スワスティカを図版入りで解説するサイトがありましたので紹介します。

シンボルガイド──スワスティカ

スワスティカswastika (卐 or 卍)

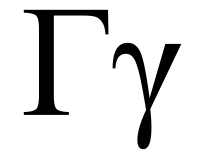

スワスティカは、四つの交差したガンマ文字からなるシンボルである。

スワスティカは"ガンマディオンgammadion “とも呼ばれる。これは、四つの腕を持つ十字(テトラケリオンtetrakelion)であるため、四つのガンマ文字(下図参照)を結合して形成することができるからである。

ギリシャ文字ガンマの大文字と小文字

スワスティカのシンボルの起源

スワスティカは、ユーラシア全域、北アフリカ、アメリカ大陸全体に広まっている象徴的なシンボルである。

最古のスワスティカはメソポタミアの陶器文化に現れている。

最古のスワスティカは、紀元前3500年から3000年頃のスーサ(現在のイラン)の陶器に描かれていた。

スワスティカの陶器。スーサ。紀元前3000年から3500年

また、現在のイラクのサマッラで見つかったものも、その美しさで注目に値する。

スワスティカの陶器。サマッラ

また、紀元前3千年紀にはヒッタイト人やその他のアナトリア人、クレタ人、特にギリシア人にも見られることが記録されている。

トロイでは、多くの陶器にスワスティカが描かれている。

ギリシャの卍の模様が入った陶器

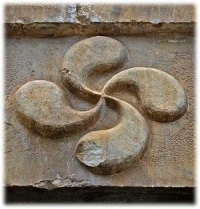

スワスティカは他の西洋文化にも取り入れられ、ケルトのトリスケルtrisquel などのシンボルへと発展した。

トリスケル・セルタ Trisquel celta

※ケルト文化にルーツを持つシンボルで、古代のトリスケリオンまたはトリスケレのモチーフと関連付けられることが多い。このシンボルは通常、中心点から伸びる三本の湾曲した腕または脚で構成され、動きと進化、および身体、心、精神のバランスを表している

または、バスクラウブル vasque lauburu:

※ラウブル、またはバスク十字は、バスク地方とバスク人の伝統的なシンボル。四つのコンマ型の頭を持つ鉤状の十字架で、幸運と守護のお守りとして、家や宝石、墓石を飾ることが多い

古代アメリカ文化におけるスワスティカ

アメリカでは、ホピ族やナバホ族など、特定の北米インディアン部族によって広く使用されてきた。

スワスティカ・ナバホ

※"回転する丸太" または “tsin náálwołí"として知られるナバホ族のシンボルは、その外観が似ているため、しばしばスワスティカと間違われる。しかし、このシンボルはナバホ族にとって、文化や精神的な意味が大きく、人間性や生命を表し、癒しの儀式で用いられてきた。

回転する丸太のシンボルは、1890年から1940年の間、ナバホ族の織物やその他の芸術作品に広く用いられていた。しかし、1930年代以降、ナチス党が第二次世界大戦中にスワスティカのシンボルを流用したことにより、その使用は減少した。

歴史的な背景にもかかわらず、ナバホ族はここ数十年、スピリチュアルな意義を保ちながら、再びそのモチーフを織物に取り入れ始めた。

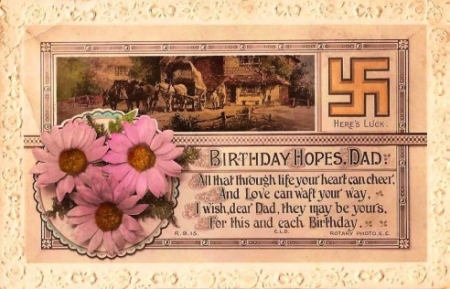

それは幸運を意味した。

“スワスティカ"という用語の起源と本来の意味

スワスティカという語はインドの古典語であるサンスクリット語に由来し、その語源はサンスクリット語の"スワSwa(善)"と"アスティクAstik(幸運)"である。

スワスティswastiという語は、ヴェーダ(ヒンドゥー教の聖典)に頻繁に登場し、上記の意味で"幸運、成功、繁栄"を意味する。

アジアと仏教におけるスワスティカ

インドやネパールでは、スワスティカは大変ポピュラーなシンボルであり、さまざまな宗教儀式で用いられている。仏教が人口の相当な割合の人々に信仰されているアジアの一部では、スワスティカは一般的に吉兆のシンボルとされ、仏陀の足跡であると考えられている。さらに深いレベルでは、仏教では魂の永遠の輪廻転生を表している。

仏陀と卍 Buda con esvástica

インドの伝統舞踊では、手はムドラーと呼ばれる一連のポーズを取る。これらのムドラーの中には、腕と手を交差させるものもあり、スワスティカを彷彿させる。

インド舞踊のムドラ Mudra de danza india

その意味で、19世紀末から20世紀初頭にかけて、スワスティカは西洋文化において、四つ葉のクローバーや馬蹄と同様に幸運のシンボルとして定着した。

グリーティングカード。米国。19世紀。Targeta de felicitación. EEUU. Siglo XIX

太陽の力としてのスワスティカの解釈

スワスティカのもう一つの解釈は、それが動きと太陽の力に対応するというもので、四方向に伸びる光線を持つ太陽の車輪の図式である。

偉大な考古学者ハインリッヒ・シュリーマンは、古代トロイの発掘調査中に多数のスワスティカを発見し、ドイツのオーデル川の河岸で見つかった同様のものとの類似性に気づいた。彼は、古代ドイツ人、ギリシャのホメロスやヴェーダのインド、そして東西の宗教的伝統をひとつのアーリア人のシンボルのもとに結びつける接点を発見したと考えた。これが、スワスティカがアーリア人のシンボルであるとみなされるようになったきっかけとなった。

この解釈は、1877年に"アーリア人の最高神"の紋章であると述べ、鉄器時代の最高神の象徴であるとみなしたデンマークのルドヴィッヒ・ミュラー Ludvig Müller 教授によって広く支持され、普及した。

太陽のシンボルとしてのスワスティカ

スワスティカの種類

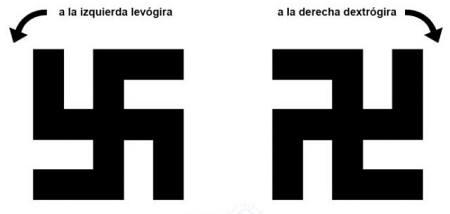

スワスティカには、右回り(時計回りに回転)と左回り(反時計回りに回転)の二つのバリエーションがある。右回りのスワスティカは誕生と関連付けられ、左回りのスワスティカは死と関連付けられる。両者は生命のサイクルを表している。

右回りスワスティカと左回りスワスティカ

20世紀初頭の国粋主義ドイツにおけるスワスティカ

19世紀のヨーロッパでは、スワスティカをアーリア人と結びつけ、太陽との関係を関連付ける考え方が学術分野を越えて秘教の分野に入り込み、特定のグループの利害関係に沿った誤った解釈がなされるようになった。

ヘレナ・ブラヴァツキー Helena Petrovna Blavatsk は著書『秘密の教義』(1888年)の中で、スワスティカをゲルマン神話の雷神トールのハンマーと関連付けた。その数年前、ブラヴァツキーは、右巻きスワスティカを神智学協会の紋章に取り入れていた。

その後、1891年にエルンスト・ルートヴィヒ・クラウスErnst Ludwig Krause が、スワスティカをオカルティズムから切り離し、ドイツ国粋主義に関する文献と関連付けた。

最後に、1921年の著書『スワスティカについて』の中で、イェルク・レヒラーJörg Lechler は、当時すでにメソポタミアに古いスワスティカが存在していたことが知られていたにもかかわらず、スワスティカの起源を中央および北ヨーロッパに置いた。そこから、トゥーレ協会はナチズムのシンボルとしてスワスティカを採用した。二つのスワスティカのうち、この協会が選んだのは左巻きスワスティカであり、死と関連付けられている……

最後までお読みいただき、ありがとうございました。