[知られざる歴史]イマヌエル・ヴェリコフスキー:太陽系の起源と神話の世界

ヴェリコフスキーのアプローチのユニークな特徴は、比喩的な意味で理解しようとせず、文字通りに受け取ったこと

久しぶりのイマニュエル・ヴェリコフスキーの記事になります。ヴェリコフスキーは宇宙論と神話の世界における並外れた発見のせいで、中世以来最悪の中傷キャンペーンの犠牲者となりました。当時の"いわゆる科学者"たちが、彼個人と世界の古代史に関する彼の研究をどれほど中傷したのか、さらに、その研究の大部分は今日証明されていますが、何の功績も与えられていないのはなぜなのか?を知ることは今日の世界の動きを理解する上でも示唆に富んでいるからです。

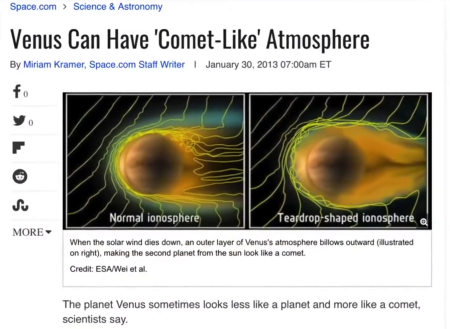

当時、ヴェリコフスキーは様々な予測をしました。今回紹介する動画の中でも出てきますが、金星については、かなり高温で、その様相も彗星のような性質を持っていると予測しました。しかし、当時は金星は地球と似た環境だろうというのが当時の学者の大半の予想でした。その予想は見事に外れましたが、なぜ、外れたのか反省もせず、ヴェリコフスキーの予測は"まぐれ"ということで片付けられてしまいました。

金星に限らず、なぜ、主流の宇宙論の学者の予測は外れ続けているのか?

主流の宇宙論は予測の失敗の歴史です。私たちが知らないのは、彼らは失敗については伏せて、あえて触れないからです。反面、センセーショナルなことばかりが強調されます。宇宙論の危機が指摘されるようになってずいぶん時が経ちましたが、今日の宇宙について書かれた記事を読むと、ますます難解になる理屈、増え続ける矛盾の羅列です。なぜ、そうなるのか?

それは、主流の宇宙論の出発点、ビッグバン、ダークマター、、、が間違っているからだと思います。ヴェリコフスキーの予測は当時は嘲笑され無視されましたが、後に正しかった事が証明されました。それは出発点と方向性が正しかったからだと思います。言い換えれば、"原因はなにか?"を深く追求したという事です。スタート地点から方向を誤っているのが今日の主流の宇宙論です。

あわせて、批判的な記事も紹介しました。なぜなら、そこには、どうすれば平板であたりさわりのないつまらない見解(常識とされるもの)を信じるようになれるのか、そのヒントが見つかるからです。

ヴェリコフスキーの著書のドイツ語版が出版された際に公開されたと思われるサイト「イマニュエル・ヴェリコフスキー博士 ─ 現代の偉大な科学者であり著述家の一人」から引用します。

イマニュエル・ヴェリコフスキーは1895年、白ロシアのヴィーツェプスクで生まれた。

ユダヤ人に対する差別や迫害、さらには当時の政治的混乱や戦争の影響により困難な状況に置かれながらも、モンペリエ大学(フランス)、エディンバラ大学(英国)、モスクワ大学(ロシア)、ハリコフ大学(ウクライナ)で医学、科学、哲学、古代史、法律などを学んだ。

1921年にモスクワで医学博士号を取得した後、ドイツに移住し、ベルリンで学術誌『スクリプタ・ユニヴェルシタス』を創刊した。このプロジェクトで、数学物理部門の編集者であったアルバート・アインシュタインと知り合った。さらに、このプロジェクトはエルサレム・ヘブライ大学の設立の基礎となり、その学長職がイマニュエル・ヴェリコフスキーに提示された。

1923年にエリシェヴァ夫人と結婚した後、ヴェリコフスキーはパレスチナに移住し、医師としての活動を開始した。同時に、フロイトの最初の弟子であるヴィルヘルム・シュテッケルのもとで精神分析の研究を始め、ウィーンに何度か足を運び、このテーマに関するいくつかの学術論文を発表し、パレスチナで最初の精神分析の診療所を開設した。

フロイトの夢解釈と、フロイトの英雄であるオイディプスとアクナトンに関する新たな見解についての本を執筆する計画を立てていたヴェリコフスキーは、多数の文献資料にアクセスする必要があった。そのため、1939年に家族とともにニューヨークに渡った。その後まもなく第二次世界大戦が勃発し、彼は無期限で滞在を延長せざるを得なくなり、最終的には予期せぬ発見により、米国に永住することになった。

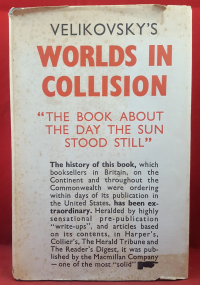

その後10年間、彼は発見した地質学的および人類学的事実について集中的な研究を行い、1949年に著書『衝突する宇宙』でその成果を発表した。この本の内容と、科学界の代表者たちのスキャンダラスな反応により、科学と社会の多くの分野で、広範囲にわたる画期的な発展がもたらされた。今日に至るまで、その重要性と新鮮味は増すばかりである。

しかしヴェリコフスキー自身は、その後さらに四冊の本を出版した後も、圧倒的な支持と、残念ながらほとんどが非常に不真面目な、壊滅的な拒絶という大きな浮き沈みに直面し、それは彼にとって大きな精神的負担となった。

50年代にプリンストンに移ってからは、アルバート・アインシュタインと親密な関係を築き、彼と自身の理論について議論を交わした。アインシュタインの死後、彼の机の上にはヴェリコフスキーの著書『衝突する宇宙』が開かれたままになっていた。

地質学や惑星科学の分野で彼の理論を裏付ける研究が次々と発表されているにもかかわらず、ヴェリコフスキーは死ぬまで中傷キャンペーンの被害者であり続けた。これは、彼の正確な科学的手法や作品の内容や重要性に見合ったものではない。

彼は1979年にプリンストンで死去した。

✴︎ ✴︎ ✴︎

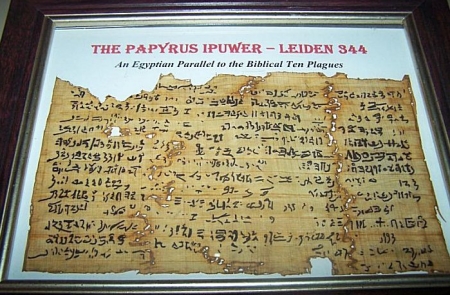

精神分析学、特にフロイトの英雄オイディプスとアクナトンに関する研究を通じて、イマニュエル・ヴェリコフスキーは古代史、特に近東の歴史の研究に深く関わるようになった。その際、彼は旧約聖書の「出エジプト記」に驚くほど類似した出来事を記述したエジプトのパピルスに出会った。

こうして手掛かりをつかんだヴェリコフスキーは、10年間にわたる綿密な研究プロジェクトで地球上のあらゆる文化の資料を調査した。 彼は至る所で、類似性のある印象的な大規模な自然災害の報告を見つけた。そのため、地球全体を巻き込むような劇的な出来事が起こったに違いないという仮説が生まれた。

これは、地球の現在の状態は、非常に長い期間にわたる一連の微細な変化によって生み出されたものであり、今日でも観察できるようなプロセスによってのみ生み出されたという、斉一説の一般的な理論とは明らかに矛盾する。しかし、さらに驚くべきことは、一般的に受け入れられている知識によれば、すべてが静かで正常であった時代に、これらの大災害が起きたとされていることだ。

世界的な大災害について知ったのと同時に、ヴェリコフスキーは一般的に受け入れられている古代エジプト史の年代が数世紀間違っていることを発見した。犯罪捜査を思わせる詳細な調査により、彼は実際の出来事を再構成し、多くの既知の矛盾に対してシンプルで明快な解決策を見出すことができた。

古代の資料を研究した結果を検証するために、ヴェリコフスキーは地質学、古生物学、考古学の事実についても総合的に扱ったが、それらは、一般に受け入れられている教えの観点から見ると、不思議なことに同様の結論に達していた。

ヴェリコフスキーのアプローチのユニークな特徴は、従来の人間の証言を解釈しようとも、比喩的な意味で理解しようともせず、文字通りに受け取ったことである。

このアプローチにより、彼は記述された大災害の原因について、さらに広範囲にわたる結論に達した。金星と火星という惑星が、地球の静かな隣人惑星としての実際の状態とはまったく相容れない、これらの自然現象において重要な役割を果たしているように思われた。私たちの祖先の神話や歴史の伝承は、私たちの惑星系の起源と歴史についての概念を根底から覆すような天体での出来事を描いている。

ヴェリコフスキーは、自らの発見と結論の重要性を十分に認識しており、複数の独立した証拠によって確実に証明できる要素のみを公表していた。しかし、彼の最初の著書『衝突する宇宙』は、専門家や一般の人々から、ガリレオ以来の科学史上類を見ないほどの反響を呼んだ。出版前の一部が公表された後、彼の著書を出版しようとしていた出版社マクミランは、米国の主要大学による共同恐喝キャンペーンにより、出版計画を中止せざるを得なかった。その後、この本は数週間にわたって全米のベストセラーリストのトップに君臨し、米国だけで20版以上が発行されたにもかかわらず、ヴェリコフスキーの死後まで、その抵抗と騒動は収まることはなかった。

このキャンペーンにおける最大のストレスは、ほとんどの非難や差別が個人的な中傷的性質のものであり、科学的アプローチに値しないものであったこと、そして、ヴェリコフスキーの著書を読んだことさえない人物によってなされたことである。

一方で、ヴェリコフスキーの理論には熱狂的で、時に過剰なほどの支持者も現れ、その結果、数十年間にわたって激しい論争が繰り広げられた。

ヴェリコフスキー自身は、自身の理論について、真剣で科学的な(本来の意味での)議論に関心があり、特に当時始まったばかりの宇宙計画の中で、具体的な調査を開始しようと繰り返し努力したが、ほとんどが却下された。しかし、宇宙探査機による金星、火星、そして土星と木星の探査により、ヴェリコフスキーが長年研究を基に仮説を立てていた通りの発見がなされた。当時、彼はその研究に対して激しい嘲笑を買っていたが、今ではこれらの発見はほとんどが偶然の産物として退けられている。80年代以降、自然災害が地球の歴史の一部として一般的に認められるようになってからも、ヴェリコフスキーは中傷され続け、あるいは無視され続けている。

ヴェリコフスキーの研究を客観的かつ真剣に扱った数少ない科学者の一人がアルバート・アインシュタインだった。アインシュタインの晩年の2年間、二人は定期的に科学的な議論を行い、個人的な友情さえ育んだ。アインシュタインの死後、アインシュタインの机の上にヴェリコフスキーの著書『衝突する宇宙』が開かれたままになっているのが発見された。

この数十年間、この歓迎されない考えを放置する戦術は、ますます大きな影響を及ぼすようになった。今日の科学者にとって、"ヴェリコフスキー"という名前はほとんど意味を持たない。百科事典で彼のことが言及されることはほとんどないため、なおさらである。

それだけに、彼の全作品が今再び出版される(ドイツ語では初めて)ことは、より重要であるように思われる。出版社のジュリア・ホワイト・パブリッシングは、これらの作品が、私たち自身を理解し、見つめる上で非常に重要であることから、一般の人々や科学者の手に届くようにすることを使命とし、これらの作品が、それらにふさわしい真剣かつ客観的な検証と評価に役立つことを期待していると述べている。

❁ ❁ ❁

[要旨]2024/04/30

このビデオでは、イマヌエル・ヴェリコフスキーの挑戦的な理論を探る。彼の理論は科学、神話、宇宙の歴史を新しく驚くべき方法で織り交ぜている。彼はその大胆な視点と確立された科学に挑むアプローチで知られており、1950年に『衝突する宇宙』を出版した。この書籍は、惑星間の相互作用が千年もの間文化的記憶に保存されてきた神話的な物語を触発した可能性があると提案した。ヴェリコフスキーの考え、つまり古代の大災害が人類の歴史的発展と文化の進化に影響を与えた可能性を探る。また、彼の理論に対する科学コミュニティの抵抗と、現代の研究に対するその意義についても取り上げる。

イマヌエル・ヴェリコフスキー:私たちの太陽系の起源と神話の世界

太陽系の起源について、私たちは本当に何を知っているのだろうか?

科学は、私たちの住むこの宇宙の形成に何百年もかかった宇宙の出来事を説明しようとしてきたが、その説明は本当に正確なのだろうか?

それとも、太陽系の誕生と進化はまったく予想外の方法で起こった可能性もあるのだろうか?

もしかしたら、私たちの祖先は、神々の神話的な物語のインスピレーションとなった空の光景を目撃したのかもしれない。天体が宇宙戦争を繰り広げていた光景を?

1950年、ロシア生まれの精神分析家イマニュエル・ヴェリコフスキーが発表した著作は、一般の人々の関心を呼び、科学界ではまさに嵐を巻き起こした。この物議を醸した著作『衝突する宇宙』は、惑星間のカオスの理論を提唱したもので、その時代までさかのぼった歴史を扱ったものだった。

ヴェリコフスキーは天文学のバックグラウンドを持っていなかったが、彼の学術的な経歴と名声は、彼の理論を完全に否定することを許さなかった。

ヴェリコフスキーは、イスラエルで初めての精神科医および心理療法士であり、ジークムント・フロイトの有名な弟子であるヴィルヘルム・シュテーケルから直接指導を受けていた。

ヴェリコフスキーの論文の一部はフロイトの精神分析学の専門誌『イマーゴ』に掲載され、ベルリンでの大学院在学中に、彼は自身の科学誌『スクリプタ・ユニヴェルシタティス』を創刊し、アルバート・アインシュタイン本人と時折共同執筆もした。

『スクリプタ・ユニヴェルシタティス』

ヘブライ語による数学研究論文を掲載した初の学術誌は、ヘブライ大学の開学2年前の1923年に創刊された。この学術誌の正式名称は「Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum」だった。この学術誌はわずか二巻しか刊行されなかった。一巻は「Orientalia and Judaica」、もう一巻は「Mathematica and Physica」と題されていた。この後者の巻はアルバート・アインシュタインが編集し、ドイツ語、イタリア語、フランス語、英語の12の論文がヘブライ語に翻訳されて掲載された。この学術誌はシモン・ヴェリコフスキーの資金提供により、ハインリヒ・レーヴェの協力を得て、息子のイマニュエル・ヴェリコフスキーによって出版された。

学業を終えた後、ヴェリコフスキーはアインシュタインとハイム・ワイズマン博士とともに、エルサレムのヘブライ大学を設立した。人間の心への関心から、ヴェリコフスキーは古代の神話を研究し、1939年に妻であるヴァイオリニストのエリシェヴァ・クレイマーとともにニューヨーク市に移り住み、近く予定されていた著書『オイディプスとアクナトン』の準備を進めた。

『オイディプスとアクナトン:神話と歴史 – 百の門を持つテーベ王家の悲劇的な出来事

研究中に、彼は約3600年前にパピルスに書かれた古代エジプトの詩を発見した。この詩は、イプウェルと宇宙の神との対話であり、川が血のように赤く染まり、空が火で満たされた混沌の時代を描いている。

学者だったヴェリコフスキーは、この詩を聖書の「出エジプト記」と結びつけた。「出エジプト記」では、十の災いの中でモーセがイスラエル人を率いてエジプトから脱出したという、これと似たような物語が語られている。やがて、ヴェリコフスキーは、このテーマに完全にのめりこんでいき、その結果、『衝突する宇宙』が構想された。完成後、原稿は八つの出版社に断られた後、1950年にマクミラン社が出版に踏み切った。その後の騒動は、ガリレオが地動説を唱え太陽系の天動説に異議を唱えた時と匹敵するものだった。

問題は、精神医学の博士が古代の民話に基づく理論を出版するなどという考えを、学術界が許容できないことだった。ヴェリコフスキーは大胆にも、これらの神話に共通するテーマを提示し、斬新で興味深い天文学上の理論を構築した。さらに、古代の物語は科学界ではほとんど知られておらず、その真実味は子供向けの童話と比べられるほどだった。

ヴェリコフスキーの立場は、彼の著書が科学的な主張に真っ向から異議を唱え、科学界が不可能とみなした予測を行っていたという事実によって、さらに不利な状況に追い込まれた。学術界からの強い抵抗は、科学が長い間、宗教から独立しようと努力してきたにもかかわらず、今になって、彼らの見解では宗教的な文章に基づく論文を再考せざるを得なくなったという事実から生じた。

一般の人々からのこの本の反響は目覚しいものがあり、科学界は混乱に陥った。ヴェリコフスキーの研究は、さまざまな科学分野に、独断的な科学界では慣れ親しんでおらず、避けられてさえいた対話を強いたからだ。しかし、ヴェリコフスキーの研究がこれほどまでに物議を醸した理由は何か?

古代のテキスト、神話、言葉、そしてさまざまな文化の岩絵

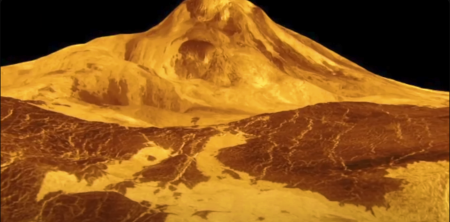

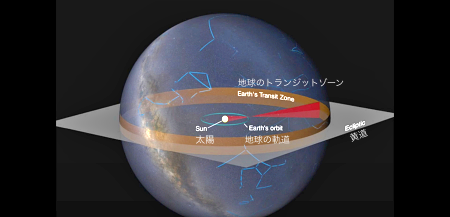

carving を研究した結果、ヴェリコフスキーは科学的信念に反して、金星は太陽系に非常に遅れて加わった惑星であり、惑星としての性質ではなく彗星のような動きで約3700年前に現れたに違いないと提唱した。

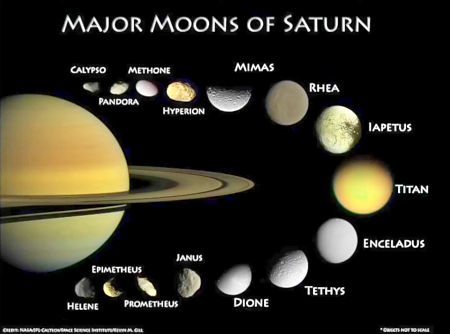

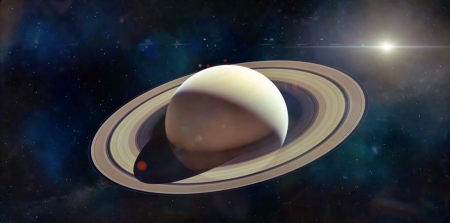

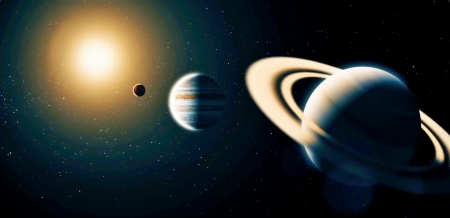

また、木星や土星のような巨大ガス惑星は、かつては恒星のような存在だったが、太陽に従属させられ、太陽系内のエネルギーを独占するようになったのではないかとも示唆した。ヴェリコフスキーは、地球はもともと土星の衛星のひとつだった可能性が高いと考えていた。実際、金星は依然として私たちにとって小さな謎である。

金星にも"彗星のような"大気が存在する可能性がある

ミリアム・クレイマー著。Space.comスタッフライター。2013年1月30日午前7時

太陽風が弱まると、金星の大気の上層部が外側に向かって波打つ(右図)ため、太陽から二番目の惑星は彗星のように見える。

出典:ESA/Wei et al.

金星は惑星というよりも彗星のように見えることがあると科学者らは言う。

古代のいくつかの民族によって描写された金星は、長い尾またはひげがあると言われ、現在の位置に落ち着く前に、他の惑星に混乱を引き起こしたと報告されている。ヴェリコフスキーは、金星の振る舞いを聖書に記されたエジプトの(天罰としての)災いと結びつけ、彼の理論がすべての災厄を合理的に説明し、証明できると確信していた。

この本は、科学界の遅々とした発展モデルを脅かし、突然の破滅的な出来事を信じる古い考えを復活させた。世界がこの著作に夢中になっている間、ヴェリコフスキーが古代の文献に基づいて主張したことは、ほとんど反論できないことが明らかになった。

ヴェリコフスキーは著書『衝突する宇宙』の中で、「紀元前2000年紀の半ばに、地球が歴史上最大の激変のひとつを経験したことを証明しようと思う。太陽系に最近進入した天体、つまり新しい彗星が地球に非常に接近した。この激変の物語は、多数の文書の証言から再構成することができる」と述べている。(「イプウェル・パピルスは古代の大災害の記録か?」より引用)

イプウェル・パピルス(正式名称はライデン・パピルス344番)が導いた痕跡を追って、ヴェリコフスキーは古代文明の物語に類似性を見出し、天体の奇妙な動き、大地震、空から火や石が降る、川が赤く染まる、太陽が沈んだ方向から昇る、といったことを描写した。

著書『衝突する宇宙』の「東と西」の章で、ヴェリコフスキーは、太陽が沈むべき場所に昇ったという出来事を二度、また太陽が昇るべき場所に沈んだという出来事を二度記録しているエジプトの文献を多数引用している。

これらの出来事は、ヘロドトス、プラトン、ポンポニウス・メラ、エウリピデス、ストラボン、セネカなど、著名な歴史家や思想家によっても記録されている。これらの情報源はすべて、同じエジプトの文献から得られた可能性が高い。ヴェリコフスキーは、自説を裏付けるために、中国、シリア、メキシコ、エスキモーにも太陽に関する同様の民話が伝わっていることを発見した。コーランにも、この奇妙な現象について言及した一節がある。

この特異な出来事は、文献で発見された唯一の類似点ではない。地震や地球がひっくり返るという他の話も、ほぼ同じ内容で地球上の文化に共有されている。ヴェリコフスキーは、これらの物語には真実の一片が含まれているに違いないと結論づけ、その原因究明の研究を進めた。

他の人々が文化遺産や民話を純粋に神話として捉えていたのに対し、ヴェリコフスキーは古代神話の共通点が、異なる文化が同時に目撃した宇宙論的な出来事によるものであり、その相違はそれぞれの地質学的観測地点の違いによる直接的な結果であると仮定した。ヴェリコフスキーは、これらの文化が、今日私たちが知る金星と強く関連する彗星の驚くべき物語を共有していることにも注目した。

約3500年前の古代文化では、空は木星、土星、火星、水星の四つの惑星系として認識されていたが、金星について言及する場合は、当時彗星を意味する言葉が使われていた。

最終的に、ヴェリコフスキーは、太陽系で大きな天体が木星と衝突し、金星という新たな天体が誕生し、その軌道に落ち着く前に内惑星に混乱を引き起こしたという太陽系の激変に関する独自の理論をまとめた。この天体上のドラマはギリシャ神話にも描かれており、木星と関連付けられるゼウス神がパラス・アテナを身ごもった母を食らった直後に女神パラス・アテナが誕生した。

その後数世紀にわたって、彗星のような金星は軌道に落ち着き、地球と火星の軌道と何度も交差した。

言うまでもなく、ヴェリコフスキーは著書の出版後に厳しく批判された。

出版社は、提出された原稿の評価のみに基づいて、出版しないよう要求された。最終的な出版者であるマクミラン社は、専門家パネル(専門委員会)を招集し、原稿を読み、十分に評価することを余儀なくされた。

ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』

“太陽が静止した日"についての本

この本がアメリカで出版されるや、英国、大陸、英連邦諸国の書店が注文を殺到させたという、この本の歴史は、まさに驚くべきものだった。出版前のセンセーショナルな宣伝文句や、その内容に基づくハーパース、コリアーズ、ヘラルド・トリビューン、リーダーズ・ダイジェスト誌の記事で話題となったこの本は、マクミラン社から出版された。マクミラン社は、最も"堅実"な出版社のひとつである。

科学界の期待に反して、専門家パネルは出版を支持する意見を述べたが、専門家たちは、職業上のリンチに等しい経験をした。当時、世界的に有名なヘイデン・プラネタリウムの館長だったゴードン・アトウォーターのような部外者も、ヴェリコフスキーの理論に基づく展示を行う計画を発表し、リンチを受けた。

おそらく科学界にとって最大の難題は、ヴェリコフスキーの予測だった。それは十分に研究され、検証可能なものだったが、当時の理解を完全に覆す概念だった。

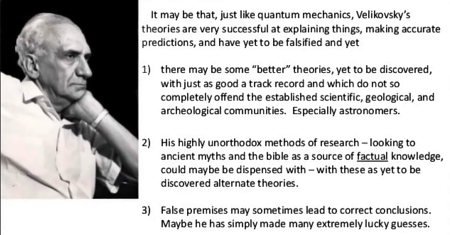

ヴェリコフスキーの理論は、量子力学と同様に、物事を説明するのに非常に成功しており、正確な予測も可能であるが、まだ反証されておらず、

1) これと同等の実績を持ち、既存の科学、地質学、考古学のコミュニティをこれほどまでに完全に不快にさせない、まだ発見されていない"より優れた"理論があるかもしれない。特に天文学者。

2) 彼の非常に型破りな研究方法、すなわち、事実に基づく知識の源として古代の神話や聖書に目を向けるという方法は、まだ発見されていないこれらの代替理論があれば、必要ないかもしれない。

3) 誤った前提が正しい結論を導くこともある。おそらく彼は、単に非常に幸運な推測を数多く行っているだけなのかもしれない。

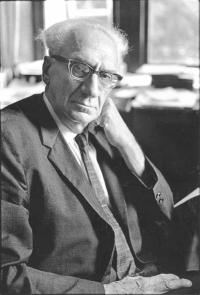

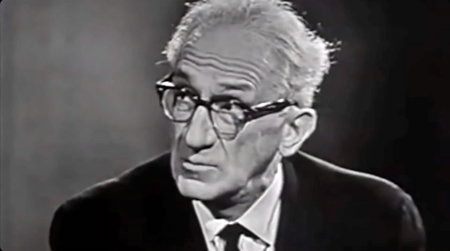

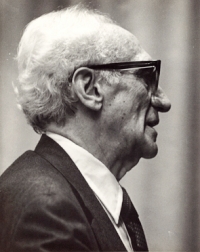

(左の写真はヴェリコフスキー)

その予測のひとつは、金星に関するものだった。ヴェリコフスキーは、金星は誕生して間もないため、それまでに起こった相互作用によりまだ高温であり、また、数百万年にわたって小天体の衝突の的となる時間がなかったため、ほとんど手つかずの表面を残しているだろうと予測した。

当時、金星の温度や表面の組成については何も知られていなかったが、科学界では、その表面は典型的なものであり、温度はほぼ地球と同じくらいであると推定されていた。

ヴェリコフスキーの荒唐無稽な主張は嘲笑された。1963年にマリナー2号が金星の表面はほとんど手つかずの状態で、温度は摂氏400度以上であることを確認し、ヴェリコフスキーの主張が両方とも真実であったことが証明されると、科学界全体が衝撃を受け暗い迷宮から抜け出す道を探し求めた。

科学ライターのカール・セーガンは"暴走温室効果"という提案を提示し、科学界全体が表面の手付かずの自然という問題を克服するための戦いに参加し、最終的には未知の地質学的要因に帰結した。

ヴェリコフスキーの構築した世界は既知の世界とはあまりにもかけ離れており、知的コミュニティ全体を混乱させ、人々の心に疑問符を残した。彼の理論は電磁気の重要な役割を基盤としており、重力の必要性さえも否定するものだった。この重力こそが、宇宙の基礎であり、1945年から始まり、1955年のアインシュタインの死によって幕を閉じた、ヴェリコフスキーとアインシュタインの長きにわたる書簡の主題だった。

ヴェリコフスキーはアインシュタインに、惑星は電気を帯びた物体であり、その主な相互作用は電磁気であるという、再び検証可能な理論を提示した。

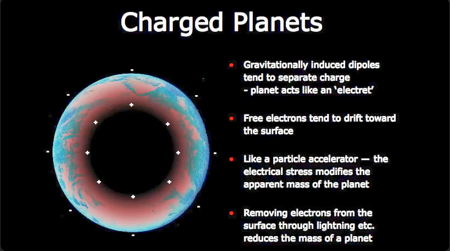

帯電した惑星

・重力によって誘発された双極子は分離する傾向がある – 惑星は"エレクトレット"のように作用する

・自由電子は表面に向かって漂う傾向がある

・粒子加速器のように、電気的ストレスが惑星の見かけの質量を変化させる

・稲妻などによって表面から電子が奪われると、惑星の質量が減少する

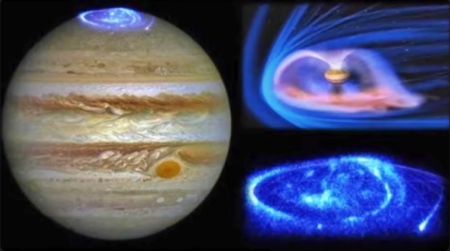

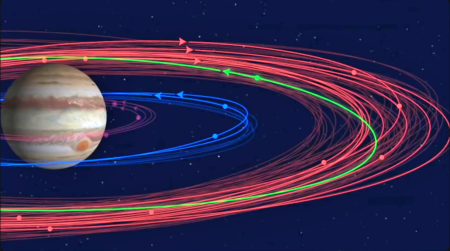

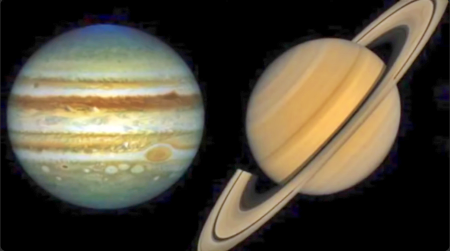

その理論を基に、ヴェリコフスキーは木星について次のように記している。木星とその衛星は小さな太陽系に似ており、木星は冷たいが、ガスが動いている。

彼は、木星が電磁気的な性質により電波を発していると主張し、温度に関連する性質によるものではないと主張した。アインシュタインは完全にその主張を否定し、ヴェリコフスキーはアインシュタインにその問題の研究を提案するよう求めたが、アインシュタインは拒否した。1955年4月、二人の独立した天文学者が、偶然の観測により木星からの電波信号を確認したという情報を発表した。

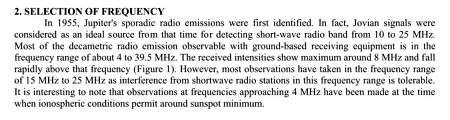

木星からの電波放射の検出(周波数の選択)

1955年、木星の散発的な電波放射が初めて確認された。実際、木星からの信号は、当時から10~25MHzの短波ラジオ帯を検出する理想的な情報源と考えられていた。地上の受信装置で観測可能な10メートル波の電波放射のほとんどは、約4~39.5MHzの周波数帯域にある。受信強度は8MHz付近で最大となり、それ以上の周波数では急速に減少する。しかし、短波ラジオ局からの干渉が許容できるこの周波数帯域で、ほとんどの観測が行われている。4MHzに近づく周波数での観測が、太陽黒点の最小付近で電離層の状態が許容できる時期に行われていることは興味深い。

※1955年、木星の散発的な電波放射が22.2MHzの周波数で初めて検出された。

この放射は、デカメートル波(DAM)放射として知られており、木星のオーロラ領域におけるkeV電子による電子サイクロトロンメーザー放射に起因するものである。木星は40MHzのすぐ下から数キロヘルツまでのラジオ信号を発しているが、木星のラジオノイズ嵐を検出するのに最も適した周波数は18MHzから28MHzの間である。

発見後、謙虚で困惑したアインシュタインは、ヴェリコフスキーの電波研究の要請に対する姿勢を変えた。彼は秘書に手紙を書き、ヴェリコフスキーが望む実験をすべて行うことの正当性を認めた。そのわずか13日後、アインシュタインは死体で発見された。死因は大動脈の破裂だった。

彼の机の上には一冊の本が開かれていた。

ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』である。

大胆かつ独創的な地球の歴史のビジョン ── 偉大な科学者であり預言者である宇宙ドラマの啓示!

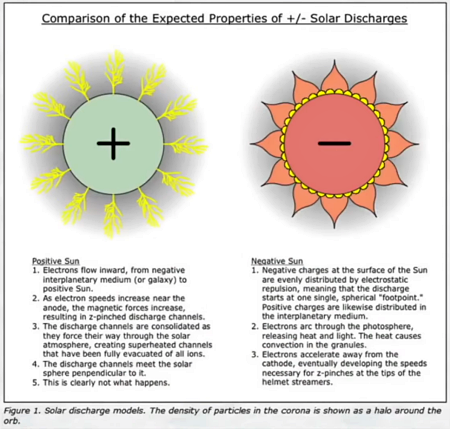

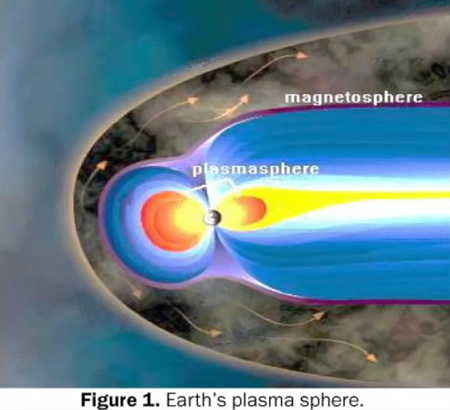

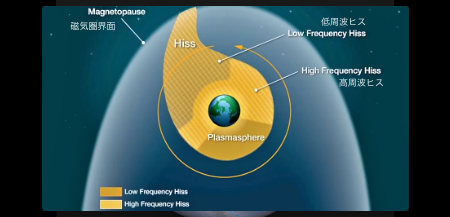

ヴェリコフスキーの理論の他の主張は、太陽の電圧と地球の磁場が少なくとも月まで届いているというものだった。

プラスおよびマイナスの太陽放電の特性比較

プラス極の太陽

1. 電子は、惑星間空間(または銀河)の負極からプラス太陽に向かって内側に流れる。

2. アノード付近で電子の速度が増加すると、磁力が増加し、Zピンチ放電チャネルが形成される。

3. 放電チャネルは太陽大気を通り抜ける際に統合され、すべてのイオンが完全に排除された過熱チャネルが形成される。

4. 放電チャンネルは太陽球に垂直にぶつかる。

5. 実際にはこのようなことは起こらない。

マイナス極の太陽

1. 太陽の表面の負電荷は静電反発により均一に分布しているため、放電は単一の球形"フットポイント(磁力線が光球の表面に達し、コロナループを形成する領域)“から始まる。

同様に、正電荷は惑星間物質に分布している。

2. 電子は光球を弧を描きながら通り抜け、熱と光を放出する。

熱により、グラニュール内で対流が発生する。

3. 電子は陰極から加速され、最終的にヘルメットストリーマーの先端でZピンチに必要な速度に達する。

図1. 太陽放電モデル。コロナ内の粒子の密度は、球体の周囲にハロー(星の集まりおよびその周辺の光を発する物質から構成される薄い円盤状の構造)として示されている

両方の主張は後に真実であることが証明された。

おそらく、この理論で最も興味深い部分は、地球の起源と元の位置に関するものである。

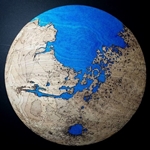

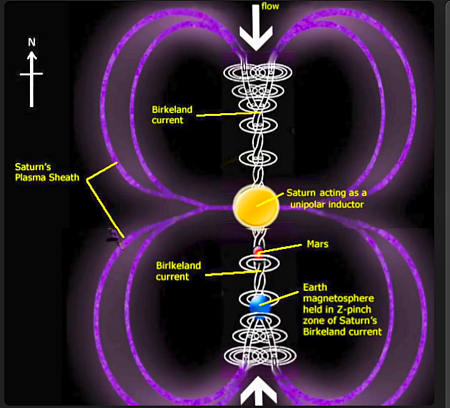

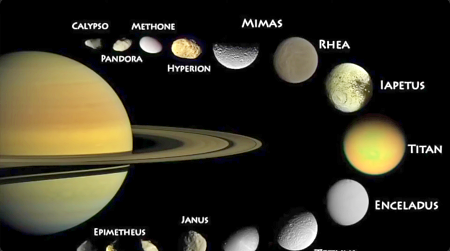

ヴェリコフスキーは、地球は現在の軌道に乗る前は土星の衛星のひとつであり、惑星の混乱と土星の理論上の新星段階を経て、現在の位置に落ち着いたと強く確信していた。彼の理論に基づき、地球の水は土星から来たという説を唱えた。2018年11月、この本の出版から約70年後、この理論の一部が正しいことが研究により示された。

土星の衛星には地球と同じように水がある。ただし、フェーベは例外だ

カッシーニによる二つの予期せぬ結果が、太陽系に対する私たちの見方を変える可能性がある。

アリソン・クレスマン著|2018年12月6日(木)公開

この画像は、2007年にカッシーニが撮影した土星と複数の衛星である。ひとつの衛星を除いて、このシステム全体に地球と似た水があるように見える。これは、太陽系の形成に関する現在のモデルでは予期せぬことである。

地球の水は土星、土星の環、そしてフェーベ以外のすべての衛星と共通する性質を持っている。水の組成は太陽系内の惑星がどこで生まれたかを決定するのに用いられ、これまで考えられていた太陽の近くで生まれたという地球の起源は、驚くべき展開を見せた。ヴェリコフスキーの理論における太陽系の二つの巨大ガス惑星の役割は、教科書で学んだこととは大きく異なる。

しかし、これらの巨大惑星は本質的には恒星のような存在であり、その環境は引き金となる条件が整うだけでよいということを覚えておく価値はある。さらに、両惑星はそれぞれ50以上の衛星を支配する小さな惑星系のようなものである。

また、惑星のプラズマ圏は現在では肉眼ではほとんど見えないが、旧石器時代から最初の高度な文明が現れるまでの間でも、壮大なオーロラは空に色とりどりの素晴らしい光景を映し出し、人々を畏敬の念で包み込んでいた。この説、またはヴェリコフスキーの説に基づくいくつかの説が示唆する出来事を、より詳しく説明する必要があるかもしれない。

デヴィッド・タルボットが1980年代に土星神話を紹介したことにより、太陽系の歴史に関する学際的な研究の姿勢は著しく拡大した。

その後数年にわたり、土星の極配置モデルに基づく仮説は洗練され、拡大され、ヴェリコフスキーの代替シナリオが提案され、発展した。

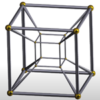

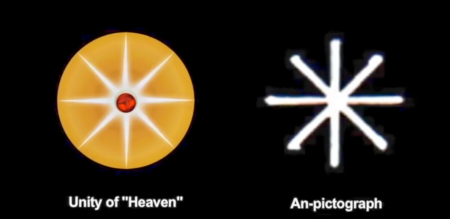

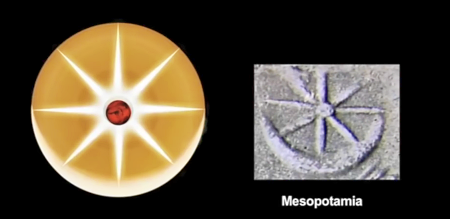

土星極軸配列モデルとは、仮説によると、少なくとも三つの惑星が、土星が最も高く、金星、火星、地球が直線状に下に位置する形で、互いに極のように太陽の周りを回るというシステムを指す。

この理論は、物理学者のエミリオ・スペディカートと天体物理学者のアントニオ・デル・ポポロによって可能であるとみなされているが、このシステムの力学は比較的早く崩壊することが知られている。

土星モデルに基づく理論では、古代の人々が象徴するものは、この天体ショーに大きく基づいていると示唆している。惑星の異なる位置と惑星間の放電が、文字や絵画の伝統において、一貫した繰り返されるパターンを生み出している。

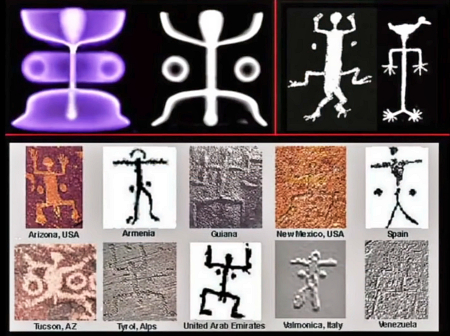

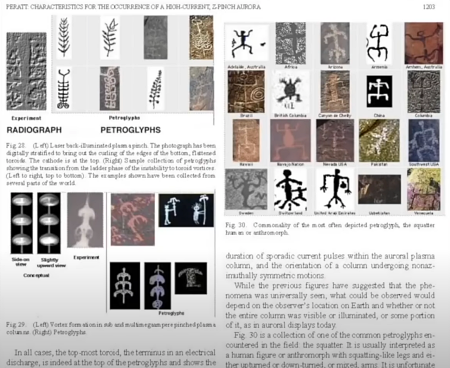

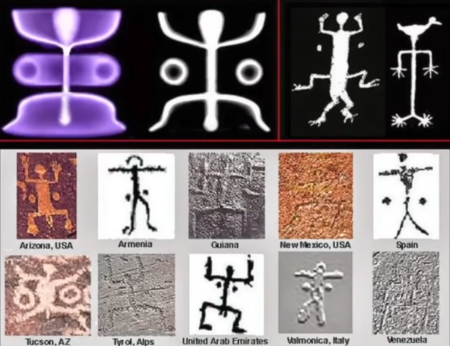

研究室で記録されたプラズマ放電とその形状は、アンソニー・ペラットによって研究されており、同氏は、惑星の周囲に描かれた岩絵やペトログリフは、おそらく未知の自然発生プラズマ放電を表していると結論づけている。

アンソニー・ペラット

高エネルギープラズマ物理学者/米国エネルギー省科学顧問/IEEE査読者/ペトログリフ研究者/プラズマ物理学教科書著者/暗黒物質なしでの銀河系回転曲線シミュレーション

古代の芸術において、しゃがむ人物としてよく知られるこのシンボルは、驚くべきことに、文明の有無に関わらず、岩絵の主要なテーマのひとつだった。

描かれた人物が両手を上げてしゃがんでいるだけなら、それほど注目に値するものではないかもしれないが、このシンボルには骨盤のレベルで二つの円が含まれており、この場合、それはプラズマ放電を強く示唆する特徴である。

この二つの円は、中心を周回するプラズマチューブそのものを表しているかのようで、プラズマが部分的に透明であるため、観測者に向かって直接伸びている部分が強調され、チューブがまるで横に切断されたように見え、骨盤の両側に二つの円が形成されている。

タルボットの理論が支持されるにつれ、ヴェリコフスキーが以前に予測した土星と木星の恒星のような性質は、矛盾なく電波、赤外線、X線、紫外線の画像によって確認された。ヴェリコフスキーの理論は包括的だったが、それは可能性を概説したに過ぎず、新たな観察や研究によって、科学が木星の神話的な初期の支配をほとんど無視していたことを認めざるを得なかった。実際、長年にわたって、誰もが驚くほど、科学は急いで援助の手を差し伸べ、土星神話はもはや、古代神話に似た惑星神のドラマチックな物語を強調する太陽系史の唯一の再構築ではない。

天体物理学における最近のこうした推測は、太陽系のダイナミックな安定性を組織化し維持する上で木星が主導的な役割を果たしているという見方にますます注目が集まるようになった。

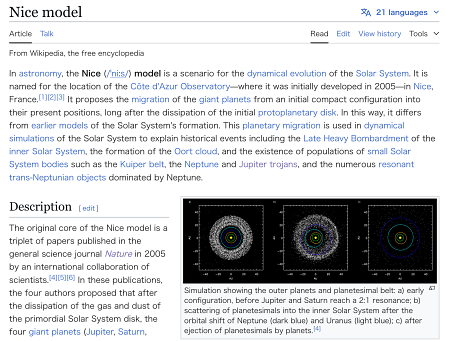

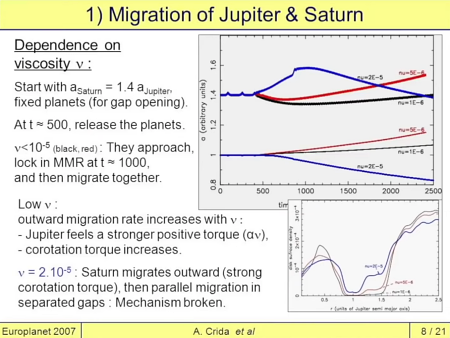

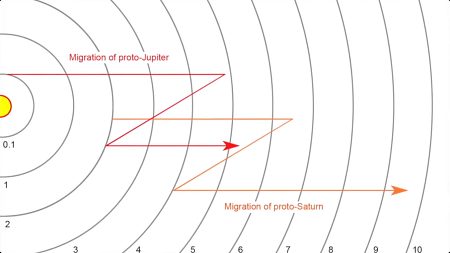

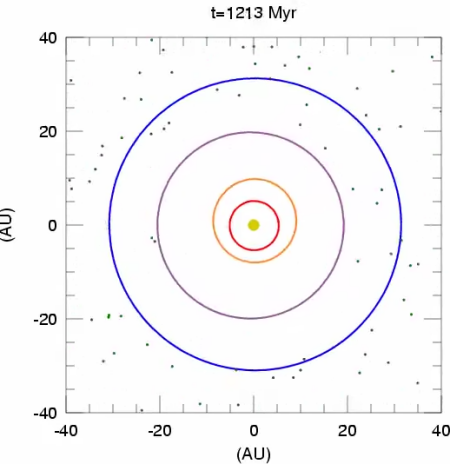

ニースモデル※

天文学において、ニースモデルは太陽系の力学進化のシナリオである。この名称は、2005年に最初に開発されたコート・ダジュール天文台がフランスのニースにあることに由来する。ニースモデルは、初期の原始惑星系円盤が消滅した後、巨大惑星が初期のコンパクトな配置から現在の位置へと移動したことを提案している。この点で、太陽系の形成に関するこれまでのモデルとは異なっている。この惑星移動説は、太陽系の動力学シミュレーションに用いられ、太陽系内での後期重爆撃、オールトの雲の形成、カイパーベルト、海王星と木星のトロヤ群、海王星に支配された多数の海王星と共鳴する冥王星より遠方の天体といった太陽系の小天体の集団の存在など、歴史的な出来事を説明するために用いられている。

(略)

ニースモデルによると、惑星系は次のように進化する。円盤の中心部にある微惑星は、時折、最も外側にある巨大惑星と重力の影響で遭遇し、その影響で微惑星の軌道が変化する。惑星は遭遇した氷の小天体の大半を内側へ散乱させるが、その際、惑星は散乱した天体から角運動量を受け取るため、外側へと移動する。内側へ逸らされた微惑星は、天王星、海王星、土星と次々に遭遇し、同様のプロセスによって順に外側へと移動する。各衝突で生じる運動量の交換はごくわずかだが、累積すると、これらの微惑星の衝突によって惑星の軌道は大幅に変化(移動)する。このプロセスは、微惑星が最も内側を公転し、最も質量の大きい巨大惑星である木星と衝突するまで続く。木星の巨大な重力によって微惑星は非常に楕円の軌道に放り出されるか、あるいは太陽系から完全に弾き出される。これとは逆に、木星はわずかに内側へと移動する。

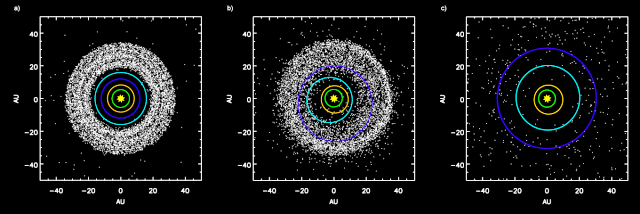

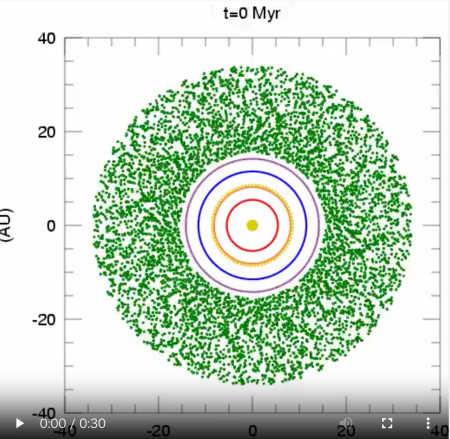

外惑星と微惑星帯を示すシミュレーション:a) 木星と土星が 2:1の共鳴に達する前の初期の構成、b) 海王星(濃い青)と天王星(薄い青)の軌道移動後に微惑星が太陽系の内側へと散らばる様子、c) 微惑星が惑星によって放出された後の様子。

※微惑星帯:惑星系内の、惑星の構成要素となる小さな固体である微惑星が集中している領域。これらの物体は太陽系形成の初期段階の残骸とされる

中でも最も重要な"ニースモデルNice model “は、太陽系の先史時代について魅力的な説明を提供しており、太陽系が直面する多くの見落とされてきた謎のほとんどを説明しようとしている。

土星神話とニースモデルの両方に基づく出来事の再構成によると、すべての惑星はかつては太陽により近く、より緊密な軌道を回っていたが、木星と土星の激しい遭遇により、それらの惑星は遠く離れた軌道へと散らばったという。

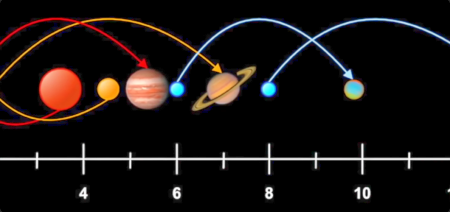

ニースモデルは過去20年間に進化し、現在では、惑星間の継続的な相互作用がシステム全体に広範な不安定性を引き起こし、最終的に今日観測されるほぼ円形の軌道に落ち着くという、壊滅的なジャンピング・ジュピター・シナリオJumping-Jupiter scenarioも含まれるようになった。

ジャンピング・ジュピター・シナリオ

ジャンピング・ジュピター・シナリオは、ニースモデルで説明される巨大惑星の移動進化を規定するもので、氷の惑星(海王星の質量を持つ追加の惑星)が土星によって内側に散らばされ、その後、木星によって放出されることで、それらの軌道長半径がジャンプし、それによってそれらの軌道が急速に離れるというものである。ジャンピング・ジュピター・シナリオは、ラモン・ブラッサー、アレッサンドロ・モルビデリ、ロドニー・ゴメス、クレオメニス・ツィガニス、ハロルド・レヴィソンが、木星と土星のスムーズな拡散型移動が現在の太陽系とは大きく異なる内太陽系をもたらしたという研究結果を踏まえて提唱したものである。この移動の間、長期的共鳴が太陽系内部に広がり、地球型惑星と小惑星の軌道が刺激され、惑星の軌道は離心率が高くなり、小惑星帯には高傾斜の物体が多数存在するようになった。ジャンピング・ジュピター・シナリオで説明されている木星と土星の軌道長半径の急激な変化は、これらの共鳴が太陽系内を素早く横断し、軌道を過度に変化させることなく、地球型惑星がその通過に対して敏感な状態を維持することを可能にする。

また、ジャンピング・ジュピター・シナリオでは、ニースモデルとの間に他にも多くの相違点が生じる。後期重爆撃期(月の大変動、約41億年から38億年前に発生したと考えられている仮説上の天文イベント)における小惑星帯の中心からの月面衝突体の割合は大幅に減少する。木星のトロヤ群のほとんどは、木星が氷の惑星と遭遇した際に捕捉され、木星の不規則衛星も同様である。ジャンピング・ジュピター説では、初期の太陽系に氷の惑星がもうひとつ存在し、後に木星によって恒星間空間に放出された場合、現在の軌道に似た軌道を四つの巨大惑星が維持される可能性が高まるようだ。しかし、これは非典型的な結果であり、地球型惑星の現在の軌道の維持も同様である。

興味深いことに、新しい天体物理学が古代の神話の語り方をどのように裏付けているのか、木星が原始土星 proto-Saturn の時代に正しく配置され、土星の極の配列モデルに当てはまることを可能にしているのか、そして、黄金時代の宇宙秩序を破壊するものとしての木星の役割を強調し、木星と土星が矮星からガス惑星へと変化したことへの影響を明らかにしている。

初期の太陽系は、原始の木星 proto-Jupiter と太陽の二つの天体が支配していたと推測されている。

太陽の周りを回る衛星として、同じ重心を共有していることから、原始木星はおそらく高温の褐色矮星に相当するものだったと考えられる。いわゆるホットジュピターと呼ばれる、主星host star に非常に接近して公転する巨大惑星は、宇宙ではごく一般的なものである。

しかし、ニースモデルには重大な欠陥がある。木星の早期形成に比べ、土星が系に遅れてやってきたことを説明できない。唯一の別の可能性は、土星がこのシステムから奇妙にも消えているか、あるいは非常に遠くに位置していることである。コンピュータシミュレーションは、どちらの選択肢も支持している。

土星が木星と遭遇する前に、その奇妙で広大な軌道を回っていたという証拠は、キケロの著作などにも見られる。

キケロ:国家と法律について(政治思想史のケンブリッジテキスト)

ラルフ・ジョーガンズが提唱した、土星は太陽と木星の二重星系に侵入した外来恒星であるという説は、現代の宇宙論において広く支持されている。

遠く離れた場所にあった土星が木星に接近し、太陽に向かう移動が指数関数的に加速した。太陽がヘリオポーズ(太陽圏界面)の外側から土星を捕獲した可能性もあるが、土星が遠く離れた場所にあったのは、以前に大きな衝突が起こり、彗星のような長い軌道に乗って、最終的に太陽と木星に接近する新たな接近を引き起こした結果であるという可能性は十分にある。その遠く離れた冷たい位置は、太陽と木星の二つの天体からなる低電圧に比べ、はるかに高い正電圧の電荷電位を蓄積していたはずであり、電荷のみによって太陽と木星に捕捉されるのは当然の成り行きだった。

プロト・サターン(原始土星)の広大な軌道は、プロト・ジュピター(原始木星)との遭遇時、グレート・コンジャンクション時、プラズマ球の相互作用時に発生した大規模な放電によって短縮された可能性が高い。

プラズマ球が共通の黄経(黄道座標における経度)を持つ太陽の流動場において遭遇した時、土星の激しい移動は突然停止した。木星と土星の物理的な距離がどれほど離れていても、プラズマ球の範囲内では電気的な接続が可能だった。

電磁気的環境において均衡を求め、電荷は木星と土星の平均運動共鳴(二つの軌道物体の軌道周期が互いの単純な整数比になる現象。この共鳴は特定の条件に応じて、物体の軌道を安定させたり不安定にしたりする)を引き起こした。

シミュレーションによると、木星と土星は反対方向に移動し、この場合、互いに近づき、木星は太陽から遠ざかり、土星は太陽に近づいた。

それと同時に、木星の自転速度は増加し、土星の速度は減少した。おそらく、木星はいわゆる惑星ジャンプのたびに冷却し、土星は温暖化したのだろう。

同時に、木星と土星の周りを回っていた衛星は、再び捕捉される前に軌道から放出され、重い衛星よりも軽い衛星の方が早く捕捉された可能性がある。つまり、土星がこの星系に侵入した際、地球を含む現在太陽系を周回しているいくつかの惑星を連れてきた可能性がある。

さらに詳しく調査すると、地球自身のプラズマ環境、そして他の惑星のプラズマ環境やそれらの相互作用や変化が、初期の時代における文化的な進歩だけでなく科学的進歩の理由である可能性もある。

神話における神秘的なイメージや初期の歴史における重要な転換期は、空に対する考え方の集団的側面を示す重要な例である。

このビデオがヴェリコフスキーへの関心を呼び起こすことを願っている。

彼は、定説にとらわれない思考能力が生涯にわたる重荷となった不当な扱いを受けた偉大な天才の一人だった。

今日でも、神話と天空のドラマの関連性に関する彼の理論は誤っていたとは証明されていない。

──おわり

資料

ニースモデル

The Nice Model

Apr 24, 2018

ニースモデル

2018年4月24日

トロヤ群小惑星※がこれほど長い間安定した軌道を保っているという事実は、その起源を説明する際の主な問題のひとつを示唆している。いったんトロヤ群軌道に入ると、そこから脱出するのは難しいが、同様に、そもそもトロヤ群軌道に入るのも難しい。しかし、木星と土星が現在とは異なる軌道を回っていた場合、相互の力学的な相互作用によって木星のトロヤ群軌道が"開かれ"、小惑星がその領域に出入りすることが可能になる可能性がある。

※木星トロヤ群は二つのグループに分けられる。木星の軌道前方にあるギリシャ陣営と、木星の軌道後方にあるトロイ陣営である。木星トロヤ群は一般的にトロヤ群小惑星または単にトロヤ群と呼ばれるが、木星の軌道を共有する小惑星の大きなグループである。木星に対して、各トロヤ群小惑星は、木星の安定したラグランジュ・ポイントのひとつを公転している。すなわち、木星の軌道上で木星の前方60°の位置にあるL4か、または後方60°の位置にあるL5である。木星のトロヤ群小惑星は、これらのラグランジュ・ポイントの周囲に二つの細長い湾曲した領域に分布しており、平均の軌道長半径は約5.2AUである。

ニースモデルにおける太陽系外縁部の進化のシミュレーション。

赤、黄色、青、紫の楕円は、それぞれ木星、土星、海王星、天王星の軌道を示す。黄色の点線は木星との 2:1共鳴を示している。緑色の点は、海王星の軌道を越えた位置にあった小惑星/彗星の位置を示している。このシミュレーションでは、木星の 2:1共鳴が土星と交差するため、約8800万年前に巨大惑星が不安定化し、海王星が外側に、小惑星が内側にも外側にも散らばる。

出典:ハル・レビソン(SwRI)

ニースモデルは、このモデルが最初に開発されたフランスの都市にちなんで名付けられたもので、太陽系の初期の進化の可能性を説明し、今日見られる太陽系の多くの観測特性を説明している。このモデルでは、巨大惑星が最初に形成された際には、現在の軌道よりも太陽に近かったと仮定している。惑星は互いに、また周囲の小天体と相互作用し、最終的に不安定な状態に陥り、海王星、天王星、土星は外側へと移動し、木星は内側へと少し移動した(太陽系から放出された海王星のような惑星がもう一つ存在していた可能性もある!)。

この不安定な時期に、太陽系の外縁部にあった小惑星の多くが惑星の間に散らばり、そのうちのいくつかは、すべての巨大惑星のトロヤ群に捕捉されたと考えられる。木星は最も大きな惑星であるため、そのラグランジュ・ポイント(二つの天体の周りにある、重力などが釣り合う点)の安定領域は最も大きく、太陽系の外縁部にあった小惑星のほとんどが捕捉された。

この捕獲プロセスにおいて、巨大惑星形成領域全体からトロヤ群軌道に小惑星が捕獲されたため、トロヤ群小惑星がこれほどまでに色や(暗に示唆されている)組成において多様性を示す理由を説明できる可能性がある。ルーシー Lucy(木星と並行して周回する原始的な小惑星群であるトロヤ群を探査するために打ち上げられた最初の宇宙船)は、これらの多様な天体の組成についてさらに多くのことを学び、これらのアイデアを検証することを可能にするだろう。

同一直線上にある惑星系の動的進化

Dynamical Evolution of a Collinear Planetary System

同一直線上にある惑星系の動的進化

エミリオ・スペディカート、アントニーノ・デル・ポポロ

ベルガモ大学数学科

イタリア、ベルガモ、ロサテ広場2、24129

emilio at ibguniv.unibg.it、antonio at ct.astro.it

要約

タルボットに始まり、複数の神話学者が、人類の歴史の初期段階において、太陽系の構成は現在とは根本的に異なっており、惑星は公転中に太陽と一直線に並び、空では土星が固定された支配的な位置にあり(極モデル polar model)、木星は見えないと主張している。以前の論文では、一直線に並んだシステムの平衡構成を定義する方程式が検討され、数値的に解かれた。

この方程式は、非決定性の非線形均質系を定義するものであり、その解はひとつのスカラーパラメータα(天文単位における太陽から地球までの距離)で表現できる。この解の分析は、極モデルの原則と基本的に一致している。

本論文では、惑星系に作用する力の標準的な想定のもとで、考察した惑星系の進化を定義する初期値微分方程式を数値的に解く。

このシステムはパラメータαの異なる値について解かれており、主な目的は、考慮された整列配置の安定性を数値的に評価することである。地球と土星の位置ベクトルのなす角が10%を超えると、整列が失われたと見なす。αの値が小さいと整列の喪失は速く、数日で起こる。α≅ 0:8では整列の喪失に必要な時間は最大で約2.5ヶ月に増加し、その後減少してαが大きい場合は約1ヶ月で安定するようだ。したがって、得られた結果は極モデルの動的安定性を確認するものではない。αに対する"不安定化"時間の非線形依存性は興味深い予期せぬ結果であり、これまで検出されていなかったαの安定区間の存在を示唆している可能性がある。

極モデルの動的実現可能性を再確立する可能性があるためには、物理モデルに、例えば潮汐力や電磁気力といった、ここでは考慮されていない力を導入する必要がある。

(略)

結論

太陽、地球、火星、金星、土星の順に並んだ系に対して行われた動力学解析により、整列は比較的早く失われることが示された。地球と太陽の距離が約1億2000万km(現在より約20%少ない)の場合、最大持続時間はわずか約3ヶ月である。潮汐効果や重力以外の力(電磁気力など)を無視した力学解析が行われたが、これらの力の重要性については、例えばギンゼンタール(天体の運動と宇宙論における電気重力理論、ヴェリコフスキー会議第4回、1999年)など、一部の著者によって主張されている。こうした他の力の導入が系を安定化させる可能性があるかどうかは、今後の研究課題である。

ヴェリコフスキーは世界最高の科学者の何人かとファーストネームで呼び合う仲だった

ヴェリコフスキーに批判的なサイトの記事から引用します。それは、ヴェリコフスキーが一般的にどのように評価されていたのかということを具体的に紹介したいということもありますが、そうした記事から透けて見えてくるものがあるからです。それにプラスして、当時の交友関係にあった方のエピソードからなにかしら感じる事ができるからです。

その批判的なサイトには

✱「イマニュエル・ヴェリコフスキーは、優秀な精神科医であり、カタストロフィストであり、完全な変わり者だった。彼は世界屈指の科学者たちと親しく、いくつかの馬鹿げた理論を持っていた」

✱「1950 年のポピュラーサイエンス誌のヴェリコフスキーに関する記事:ハーバード大学の天文学者たちは、聖書の時代に地球が数回静止していたとするイマニュエル・ヴェリコフスキー博士のセンセーショナルな理論をまったくのナンセンスだと考えている」

✱「優れた精神科医であり、破局論者であり、完全な変人であるイマニュエル・ヴェリコフスキーは、世界最高の科学者の何人かとファーストネームで呼び合う仲だった。そして、いくつかの馬鹿げた理論も持っていた」

と紹介されています。ちなみに見出しには「専門家が時代遅れと見なしたカビ臭い書物を彼は読んだ」「この人物は現代で最も物議を醸す思想家の一人である」etc.とあります。

以下、引用します。

✥ ✥ ✥

私は以前にも、ロシア生まれの精神科医で、地球の歴史に関する定説に代わる急進的な説を唱えたカタストロフィストの変わり者、イマニュエル・ヴェリコフスキーについて投稿したことがある。彼はアルバート・アインシュタインやフリーマン・ダイソンと友人関係にあったが、彼らをはじめとする科学界の人々が、彼のSF小説のような「衝突する宇宙」説を真剣に受け止めないことにいつも苛立っていた。

ナショナル誌のポーラ・フィンデルンによる「異端のヴィジョナリー」より:

プロジェクトの初期、ヴェリコフスキーの研究は思いがけない方向へと転換した。出エジプトの史実性を確認しようと、彼はイプウェル・パピルスの現代語訳を読み、古代エジプトの災害と聖書の災厄との相関関係の可能性について考え始めた。それらは何によって引き起こされたのか、そしてそれらは文化を超えた共通のパターンを示すものなのか? コロンビア大学の文化人類学者フランツ・ボアズに相談した後、彼は古代の中米文明の記録を調査した。ヴェリコフスキーの探究は、ディープ・ヒストリーのテキストや考古学上の課題から、天体物理学、地質学、古生物学の実証的発見や理論的裏付けへと彼を導いた。 そこでも、彼は歴史的資料、すなわち17世紀後半から20世紀初頭にかけての科学文献に、最大のインスピレーションを見出した。 それらの文献は、コロンビア大学の図書館の書庫で、顧みられることもなく、ほとんど忘れ去られていた。 科学の過去が、彼の現在の新しいビジョンにインスピレーションを与えたのだ。

ヴェリコフスキーは後に、図書館で教授たちにほとんど出会うことがなかったと述べている。彼らの博識が狭い範囲に限られていることを嘆き、自らの博識の広大さと比較したのだ。専門家が時代遅れと見なす古びた書物を読み、あらゆる知識領域から何かを吸収しようとした。自身の研究手法を擁護するために、ヴェリコフスキーは自らを科学者ではなく歴史家であると宣言した。しかし、その一方で、科学にとって自身の発見が革命的な重要性を持つと主張した。歴史的資料は、ヴェリコフスキーが科学を再考するための手段となったが、彼がいずれの分野においても経験則の基準を満たすことができず、また基礎研究のスキルにおいても専門家の満足のいく能力を示すことができなかったため、いずれの分野からも受け入れられることはなかった。しかし、学術界の反対は世間一般の評価を妨げることは決してなかった(トロフィム・リセンコやマルコム・グラッドウェルの例を考えてみよう)。実際、彼は反体制派の象徴として、真実を追求するために権威に逆らい、知的な異端者として非難されることを厭わない、後世のジョルダーノ・ブルーノやガリレオのような存在となった。

フリーマン・ダイソンからヴェリコフスキーへ

私は以前、イマニュエル・ヴェリコフスキーというアウトサイダー科学者の動画を投稿したことがある。彼の研究は、非常に緻密なナンセンスだった。彼はカリスマ性のある人物で、アルバート・アインシュタイン、カール・セーガン、フリーマン・ダイソンなど、20世紀を代表する偉大な人物たちと親交があった。ダイソンは最近、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックスに寄稿した記事の中で、ヴェリコフスキーとの友情について回想している。以下はその抜粋である:

私がアメリカにやって来てから、プリンストンで隣人となったイマニュエル・ヴェリコフスキーと友人になった。ヴェリコフスキーはロシア系ユダヤ人で、ユダヤの伝説や古代史に強い関心を持っていた。彼は1895年に学者の家庭に生まれ、1921年にモスクワ大学で医学の学位を取得した。ボルシェビキ革命の混乱期に、彼は「サンタンジェロ橋上のディエゴ・ピレスの三十日間と三十夜」という題の長いロシア詩を書いた。1935年にパリで出版された。ディエゴ・ピレスは16世紀のポルトガル人ユダヤ教神秘主義者で、ローマにやって来てバチカン近くの橋に座り、乞食や盗賊たちに囲まれて終末論的なビジョンを語っていた。彼は異端審問によって死刑を宣告されたが、後にローマ教皇によって恩赦され、その後、皇帝カール5世によって異端として火あぶりにされた。

ヴェリコフスキーはロシアを脱出し、妻と娘たちとともにパレスチナに移住した。彼はハイファのカルメル山で医療活動に従事する喜びについて私に語ってくれた。彼は、ヘブライ大学が設立される以前に同大学の公式ジャーナルであった『Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum』誌を創刊し、編集した。スクリプタでの彼の功績はヘブライ大学の創設に重要な役割を果たした。しかし、彼自身は大学に加わることを望まなかった。彼の夢を叶えるためには、完全な独立が必要だったのだ。1939年、パレスチナに16年間滞在した後、彼は医療行為を行うライセンスを持たないままアメリカに移住した。アメリカで生き残るためには、夢を本にしなければならなかった。

11年後、マクミラン社から『衝突する宇宙』が出版され、ベストセラーとなった。ディエゴ・ピレスと同様に、ヴェリコフスキーもまた、一般の人々が理解できる言葉で自らの夢を語った。彼の夢は、多くの文化、特に古代エジプトとイスラエルから集めた破滅的な出来事を描いた神話的な物語だった。これらの破滅的な出来事は、惑星の衝突という奇妙な歴史と織り交ぜられていた。金星と火星は通常の軌道から外れ、数千年前に地球に衝突したとされていた。電磁力が通常の重力の影響を打ち消すために呼び起こされた。人間と宇宙の出来事は流れるような物語の中で結びつけられた。ヴェリコフスキーは、旧約聖書の預言者のように、天から火と硫黄を呼び下ろすような文体で書き、それは、キング・ジェームズ・バイブルで育ったアメリカ人にとって馴染み深いスタイルだった。その後もベストセラーが続いた。1952年『混沌の時代』、1955年『激変の地球』、1960年『オイディプスとアクナトン』などである。ヴェリコフスキーは作家および講演者として有名になった。

1977年、ヴェリコフスキーは私に、新作『海の民』の宣伝文を書くよう依頼してきた。私は彼個人宛てに次のような声明文を書いた。

第一に、科学者として、私はあなたの著書の多くの主張に強く反対する。第二に、友人として、私はあなたの声を封じようとした科学者たちにさらに強く反対する。私にとって、あなたはコペルニクスやガリレオの生まれ変わりではない。あなたはウィリアム・ブレイクの伝統を受け継ぐ預言者であり、同時代の人々から罵られ、嘲笑されたが、今では英国の詩人の中でも最も偉大な人物の一人として認められている。170年前、ブレイクはこう書いた。「英国における真の問いは、その人物が才能と才気を持っているかどうかではなく、その人物が受動的で礼儀正しく、芸術や科学において高貴な人々の意見に従順な道徳的な人間であるかどうかである。もしそうであれば、その人物は善良な人間である。そうでなければ、飢え死にするしかない」

つまり、あなたは素晴らしい仲間たちの中にいるということだ。敵にとっては道化者であり、友人にとっては恥ずかしい存在であるブレイクは、彼らよりもはるかに明確に地球と天国を見ていた。あなたの詩的なビジョンは、彼と同じくらい大きく、人間の経験に深く根ざしている。私は、あなたの友人たちの仲間入りができたことを誇りに思う。

私は「この文章は全文を印刷するか、あるいは一切印刷しないか」という強い口調の指示を付け加えた。ヴェリコフスキーから素早い返事が来た。「もし私が、君がジュール・ヴェルヌの生まれ変わりだと言ったら、どう思うかね?」と彼は言った。彼は詩人としてではなく、科学者として称えられたいと思っていたのだ。私の文章は印刷されず、『海の民』は私の手を借りずにベストセラーとなった。私たちは友人関係を保ち、その同じ年に彼は私に『Diego Pirez』の詩集を贈ってくれた。私はそれを彼の精神の最も真の表現として大切にしている。いつか英語にきちんと訳されることを願っている。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。