ヴェリコフスキーの時代 ① ── C.J.ランサム(中傷と非合理的な反応、金星・地球・火星の接近遭遇、エジプト年代学)

C. J. ランサム博士の1976年に出版された『ヴェリコフスキーの時代』を紹介します。この本は今から75年前に出版されたヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』という一冊の本が巻き起こした騒動を物理学と神話の世界からまとめた本です。私は論理の展開と分析の仕方に誠実さを感じました。取り上げられた個々の話題もとても興味深い内容になっています。300ページ近い書籍なので3回に分けて掲載します。以前、ランサム博士の動画を『予想外の太陽系』で紹介したこともあります。科学者が理論から導き出して予想したことが外れた例を話されています。実際、主流の科学界の予測は外れっぱなしのオンパレードなんですけどね。以前からランサム博士の書いた記事を紹介したかったので、やっと願いが叶いました。

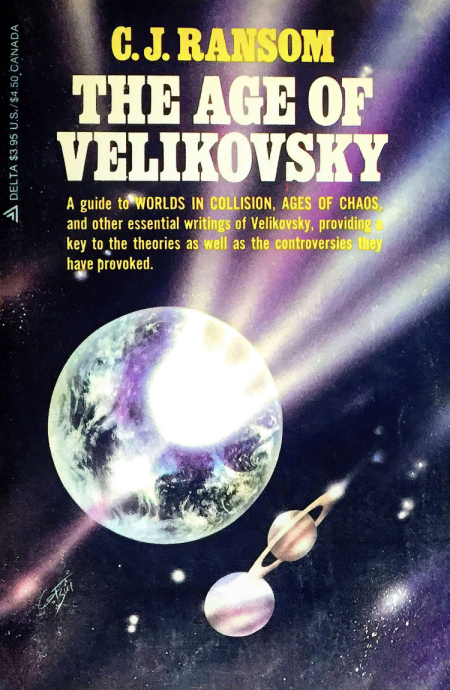

THE AGE OF VELIKOVSKY

イマニュエル・ヴェリコフスキーの著作は、これまで提示された地球の歴史に関する理論の中で最も大胆で挑発的なものである。『ヴェリコフスキーの時代』は、一般読者向けにヴェリコフスキーの思想の要点を解説するとともに、科学界で引き起こした論争や批判にも言及した初の書籍である。ヴェリコフスキーの協力のもと、C. J. ランサムは太陽系形成理論と地球の金星接近衝突説を詳細に分析する。ヴェリコフスキーはこれを「古代の超自然現象報告の源」と位置づける。災害や超常現象 ─ エジプトの七つの災いからストーンヘンジの神秘的な起源まで ─ を説明している。ランサムはまた、ヴェリコフスキーがエジプトとヘブライの歴史年代を関連付けたこと ─ この再編成は旧約聖書をはじめとする古代文献に記された出来事への新たな光を当てた ─ についても追跡している。ヴェリコフスキーの略歴、著作の出版経緯(それ自体が興味深い物語である)、詳細な付録を網羅した『ヴェリコフスキーの時代』は、歴史と天文学の伝統的観念を覆したこの人物の業績を理解する上でかけがえのない鍵となる。

C. J. ランサムはテキサス大学で物理学の高度学位を取得した。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ各地でヴェリコフスキーに関する講演を行い、主に彼の思想を論じる学術誌『クロノス』の上級編集者を務めている。

DELL PUBLISHING CO, INC.

表紙イラスト:ジョージ・ツイ

関連書籍:

「アトランティスの復活」

ブラッド・スタイガー

「宇宙のつながり」

カール・セーガン、ジェローム・エイジェル

「神々の奇跡」

エーリッヒ・フォン・デニケン

「時空の謎」

ブラッド・スタイガー

「我らの神秘的な宇宙船、月」

ドン・ウィルソン

C. J. ランサム

ヴェリコフスキーの時代

デルタ・ブックス

リンダへ

デルタ・ブックス

デル出版株式会社発行

1 Dag Hammarskjold Plaza New York, New York 10017

CopyrightⒸ 1976 by Dr. C. J.ランサム

All rights reserved. この書籍のいかなる部分も、出版社の書面による許可なく、法律で認められている場合を除き、電子的または機械的な手段(複写、録音、情報保存および検索システムを含む)によって、いかなる形式または手段でも複製または伝送することはできない。

著者の許可を得て転載。

デルタⓇ TM 755118、デル出版株式会社

ISBN: 0-440-50323-X

アメリカ合衆国で印刷

1978年8月 第二刷

VB

謝辞 ACKNOWLEDGEMENTS

以下の皆様には、関心を持っていただき、有益な議論、通信、参考文献を提供していただいたことに感謝する。

ジョン・リンド・アンダーソン博士、ドナルド・アンソニー博士、ジェリー・アーネット博士、ラム・バブ博士、エリザベス・チェズリー・ベイティ博士、ロバート・W・バス博士、ジョン・M・ベル教授、ドナ・ブテル博士。ジョージ・ブリグマン博士、ジェフリー・L・ブロデリック博士、メアリー・バックルー博士、J・B・ブロロック、アルバート・W・バーグスタラー博士、レナード・P・カカモ博士、ドワルドゥ・カルドナ、デビッド・C・カーライル博士、ハリス・カーター博士、リチャード・W・チャドウィック教授、メルビン・クック博士、A・ルシール・コックス博士、ダンカン・B・コックス。

B. C. ディートン博士、ヴァイン・デロリア・ジュニア、マーティン・ディクソン教授、パトリック・ドラン教授、ロバート・B・ドリスコル、H. C. ダドリー博士、H. R. ドヴォラック博士、スティーブン・エプスタイン ドリスコル、H. C. ダドリー博士、ジェームズ・A・ダーラム博士、H. R. ドヴォルザーク博士、スティーブン・エプスタイン博士、フェリックス・フェルナンド博士、ヨルゲン・フェックス博士、ルーベン・フィールズ博士、レオ・フォックス、リチャード・フリーマン博士、アレクサンダー・H・フリードマン教授、ダン・ギブソン博士、ジェームズ・ギルクレスト博士。サイラス・ゴードン教授、アラン・ゴワンズ博士、アルフレッド・デ・グラツィア博士、ルイス・M・グリーンバーグ教授、デビッド・グリファード博士、ジョージ・グリネル博士。

リチャード・F・ヘインズ博士、ジョイス・ハーデン博士、D・C・ヘルトン、G・C・ヘンダーソン博士、T・ウォルター・ハーバート博士、ロバート・H・ヒューセン博士、ヒルトン・ヒンダーリッター博士、 L. H. ホフィー、W. G. ホームズ博士、デイヴィッド・ヒューブナー博士、エドワード・インパラート、フレデリック・B・ジュエネマン、ラルフ・ジョーガンズ、マイケル・カムリン博士、ノーマン・M・カストラー名誉教授、J. C. キースター博士、ドロシア・ケニー博士、K. G. キブラー博士、J. B. クルースターマン博士。リロイ・ルイス博士、マービン・A・ラッカーマン。

ユアン・マッキー博士、A・J・マントゥーラ博士、ジョセフ・メイ博士、パット・マクデイド博士、ダニエル・マクラレン博士、アール・ミルトン博士、ウィリアム・マレン博士、バクスター・マリンズ、ロバート・オリファント博士、G・W・ファン・オースターハウト博士、ジェームズ・アウトンリース博士、A・M・パターソン教授、ロイ・ペイシェンス、ロバート・C・ポロック博士、J・C・レッドマン博士、ジョン・レガルブート博士、ウィリアム・レゲルソン博士、エリス・リヴキン博士、ズヴィ・リックス博士。パターソン、ロイ・ペイシェンス、ロバート・C・ポロック博士、J・C・レッドマン博士、ジョン・レガルブート博士、ウィリアム・レゲルソン博士、エリス・リブキン博士、ズヴィ・リックス博士、ロバート・ロック博士、ジョン・ロマノ博士、リン・E・ローズ教授、名誉教授アレクサンドル・ローテン、ライオネル・ルビノフ博士。

ロン・サンダース博士、クロード・シェーファー教授、アルバート・シャッツ教授、ハンス・シュルター博士、エディ・ショア、チャールズ・スコット博士、A. J. シャープ教授、C. S. シェラード、スティーブ・シムズ博士、ワーナー・B・サイズモア教授、C. レイ・スキッピング博士、D. 0. スミス、J.D.、ジョセフ・A・ソルダティ博士、ジョン・ソリッド博士、H・C・ソレンセン博士、ジョージ・W・スパンラー博士、レナード・スピアルター博士、R・スタンドフィールド、リヴィオ・ステッキニ博士、ハロルド・スターン博士、デイヴィッド・ストーブ教授、カーター・サザーランド教授、ジェリー・スウィント博士。

J. テラスメイ教授、チャールズ・B・サックストン博士、C・W・トウ博士、リン・トレイナー教授、ロバート・トリーシュ、ハロルド・トレスマン、レイモンド・ヴォーン、イマニュエル・ヴェリコフスキー博士、S・K・フセクスヴィアツキー教授、ロバート・L・ワドリンジャー博士、アーヴィング・ウルフ博士、ジェームズ・ウィルソン博士、B・G・W・イー博士、ヘンリー・ゼメル。

(これらの人々の 30% 以上は物理学の学位を持っている。その他の分野としては、天文学、考古学、化学、地球物理学、歴史学、哲学、精神医学などがある。

また、この作業に協力してくれた以下の組織にも感謝したい。ジェネラル・ダイナミクス・マネジメント協会、ユニバーサル・マップ・アンド・ドラフティング社、エレクトロニック・モニターズ社、フォートワース科学歴史博物館、フォートワース天文協会、コスモス・アンド・クロノス社(いずれもフォートワース)、ニュージャージー州グラスボロのクロノス社、カリフォルニア州サンノゼのイノベーティブ・コンセプト・アソシエイツ社である。

さらに、原稿のタイプ入力に協力してくれた、ベッツィ・キャラウェイ、ワンダ・マーストランド、スーザン・ヴェーバー、そして私の妻リンダにも感謝したい。リンダは、ネイティブアメリカンおよびメソアメリカ文化に関する多くの参考文献も提供してくれた。ヘレン・デイヴィスとミルドレッド・オンケンも、関連のある参考文献を提供してくれた。

また、資料の提示に関して多くの有益な提案をしてくれた、ジェームズ・A・ダーラム博士、ダレル・H・ハンソン、ラルフ・ジョーガンズ、ダン・マクラレン博士、ダン・レイ・ムーア、C・W・トウ博士夫妻にも感謝したい。

資料をレビューし、貴重な編集上の提案をしてくれた、ルイス・M・グリーンバーグ教授、ラルフ・ジョーガンズ、リン・E・ローズ教授に心からの感謝を捧げる。

また、タイトルを考案してくれたリン・E・ローズ教授、表紙のデザインを手伝ってくれたジェイ・M・ウィルソン、そして私の娘、ミシェル・ランサムにも感謝したい。

最後に、この本の執筆中に励ましてくれたイマニュエル・ヴェリコフスキー博士に特別な感謝を述べたい。

序文 PREFACE

1940年代、イマニュエル・ヴェリコフスキー博士は、太陽系の近現代史に関する独自のモデルを開発した。彼の考えは、最終的には『衝突する宇宙』と題された宇宙論的再構築の形で発表された。この著作の最もよく知られた側面は、歴史上、いくつかの惑星(金星、地球、火星など)が接近した事象を扱った部分である。

ヴェリコフスキーはまた、特定の歴史的時代(すなわち、エジプト中王国時代の終焉から、エジプトにおけるアレクサンダー大王の後継者プトレマイオス1世の時代まで)の年代学にも異議を唱え、それを「混沌時代」とみなした。

これらの考えが最初に提唱されて以来、歴史の再構築と、提案された物理的相互作用が実際に起こった可能性の両方を裏付けるかなりの証拠が蓄積されてきた。宇宙時代の多くの発見は、ヴェリコフスキーの理論によって予測されていた。しかし、より重要なことは、これらの発見が予測されていたかどうかに関わらず、これらのデータやその他の宇宙探査データが、彼が提案したモデルに非常によく合致しているということだ。また、これらの発見の多くが、1940年代後半から1950年代初頭の従来の考え方では予測されていなかったという事実も重要である。実際、予想とは正反対の結果が得られた事例さえ存在する。

予想外であったことに加え、これらのデータの一部は、既存理論では無理な仮説をこじつけて説明せざるを得ない。歴史的・物理的証拠を踏まえると、学術界はヴェリコフスキーの提言を、現在教えられている地球史観に対する合理的な代替案として検討するのが最善の利益となるだろう。

残念ながら、多くの学者はヴェリコフスキーの理論を適切に調査していない。その理由は、彼の考えが非合理的だと教えられてきたからだ。当然ながら、誰もが提唱される新たな考えを詳細に研究する時間を持てるわけではない。そのため科学者でさえ、しばしば他者の評価に頼らざるを得ない。

当初、一部の科学者が他の科学者に「ヴェリコフスキーの著作を真剣に受け止めるべきではない」と説得するのは比較的容易だった。彼の考えは科学界が神聖視してきた見解とは異なっていたからだ。ヴェリコフスキーの発言を歪曲したセンセーショナルな書評や誤った解釈が、一部の科学者に「この理論を調査する必要はない」と納得させる材料となった。

太陽系に関する知見が増えるにつれ、多くの科学者が気づき始めた。ヴェリコフスキーの理論は、受け入れられた見解とは矛盾するが、周知の事実とは実際には矛盾しないのだと。当初、ヴェリコフスキーとその研究を理不尽に攻撃していた科学者たちでさえ、自らの行動を弁明せざるを得なくなった。

彼らの手法の一つは、一般大衆や可能な限り多くの科学者に対し、「資格のある科学者や歴史家がヴェリコフスキーの主張を調査することなど決してない」と説得しようと試みることだった。これは本書で明らかにされる通り、全く根拠のない主張である。もう一つの方法は、かつて受け入れられていた教義を、あたかも不変の事実であるかのように繰り返し、この教義の擁護者たちに、非合理的あるいは無関係で、時に非倫理的な、いわゆる科学的論文を発表させることだった。本書は、最も一般的な誤った主張に対する反論を収めている。さらに本書は、この理論の完全な概観を提供し、このよく考え抜かれた理論が多くの分野からかなりの支持を得ていることを示すために書かれた。

ヴェリコフスキーの思想をより完全に理解するには、読者はヴェリコフスキーの著作と、ニュージャージー州グラスボロのグラスボロ州立大学発行の学術誌『クロノス』に掲載されている彼の思想の継続的な分析を参照すべきである。

本書の執筆にあたりヴェリコフスキーは私を励ましてくれたが、出版前に原稿を確認したわけではない。誤りは全て私の責任であり、私の誤りに基づいて彼の業績を厳しく評価すべきではない。

C. J. ランサム

テキサス州フォートワース

1976年

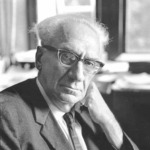

ヴェリコフスキー博士の幼少期

イマニュエル・ヴェリコフスキーは1895年6月10日、ロシアのヴィテプスク(ベラルーシ、シャガールの故郷でもある)で生まれた。幼少期に複数の言語を習得し、モスクワのメドヴェドニコフ・ギムナジウムを最優秀の成績で卒業した。その後フランスのモンペリエで学び、パレスチナを旅し、1914年にはスコットランドのエディンバラで医学予備課程を開始した。第一次世界大戦により学業が中断され、モスクワに戻った。そこで自由大学で法学と古代史を学んだ。医学学位取得に向けた研究を続け、1921年にモスクワ大学から医学博士号を取得した。

その後ヴェリコフスキー博士はベルリンに渡り、ハインリヒ・レーヴェ教授と共に『スクリプタ・ユニヴェルシタティス』を創刊・発行した。これは後にエルサレムのヘブライ大学となる基盤となることを意図したものであった。この学術誌には、多くの国々の傑出したユダヤ人学者による寄稿が掲載された。論文は著者の母国語とヘブライ語で発表された。アルバート・アインシュタインは『スクリプタ・ユニヴェルシタティス』の数学・物理学巻を編集した。

1923年、ヴェリコフスキー博士はハンブルク出身の優れたヴァイオリニスト、エリシェバ・クレーマーと結婚した。同年、彼らはパレスチナに移住し、彼は医療活動を開始した。彼は一般開業医であり、ウィーンでフロイトの弟子のもとで学んだ後、精神分析医を開業した。1930年、ヴェリコフスキーはてんかんに特徴的な病理的な脳波が発見されることを初めて示唆した。歪みと強調された脳波は、後にこの問題の重要な臨床診断症状であることが判明した。ヴェリコフスキーは『スクリプタ・アカデミカ・ユニヴェルシタティス』を編集し、フロイトの『イマーゴ』にいくつかの論文を発表した。

1939年の夏、ヴェリコフスキー博士は著書の研究を完了するためアメリカに渡った。その著書はフロイトの夢と、フロイトが関心を寄せた三つの人物像 ― モーセ、オイディプス、アクエンアテン ― についてのものだった。著書はほぼ完成間近だったが、別の研究が彼の人生を変える発見へとつながった。

目次 CONTENTS

第一章:

再検討(再考察) 1

第二章:

出来事 21

第三章:

歴史的構築 43

第四章:

よくある質問 73

第五章:

惑星と月 105

第六章:

年代測定法とその誤用 155

第七章:

地球 187

第八章:

現代の事件(出来事) 213

歴史に関する補足 243

付録 258

注釈 264

索引 273

第一章

再検討(再考察)THE REVIEW

1950年、マクミラン社はイマニュエル・ヴェリコフスキー博士の『衝突する宇宙』を出版した。しかし書店に並ぶ前に、同書で主張された思想への反対が激化し、マクミラン社は出版を見送ることも検討した。それでも三人の査読者のうち二人が承認したため出版に至った。出版前日、ニューヨーク市の世界的に有名なヘイデン・プラネタリウム所長ゴードン・アトウォーターは、ヴェリコフスキーの研究を公平に検証すべきだとする記事を掲載する予定だった。『ディス・ウィーク』誌は、多くの著名な科学者が掲載を止めるようアトウォーターに助言したにもかかわらず、その記事を掲載した。記事が印刷される頃には、ゴードン・アトウォーターはヘイデン・プラネタリウムの所長ではなくなり、天文学に関連するいかなる役職にも就いていなかった。この状況は23年間続いた。

出版から2か月後、本書への反対はさらに強まり、マクミラン社は『衝突する宇宙』の出版中止を余儀なくされた。出版を承認した編集者は、25年間在籍していたにもかかわらず解雇された。マクミラン社とは異なり、ダブルデイ社は新しい思想から大衆を守ろうとする者たちに対して、財政的に脆弱ではなかった。そこでダブルデイ社は『衝突する宇宙』の版権を購入し、この本とヴェリコフスキーの後の著作の出版を継続した。しかし反対は依然として激しく、一時はドイツで禁書扱いさえされた。サザン・メソジスト大学の教授は、この理論は共産主義と売春を合わせたよりも過激に我々の伝統的な生活様式を破壊すると宣言した。この本とその著者は、学術界において前例のない非合理的な反発の的となったのである。

以下では、本書に対する初期の反応と、ヴェリコフスキーが提示した思想の考察を述べる。この理論は概ね歴史と物理科学の二分野に分類されるが、物理科学関連の提言は歴史的観察が基盤となっている。大災害に伴う物理的現象の記述は第二章で行う。一部の物理的現象は既知の歴史的事象と関連づけられる。

医学と精神分析学に続き、ヴェリコフスキーが最初に調査したのは古代史の分野であった。エジプト史とヘブライ史の特定時期にはほとんど相関関係が見られないが、両民族は隣接して居住し、広範な交流があったとされる。この歴史的問題の調査が、古代世界の文献に地球規模の災害記述が含まれているというヴェリコフスキーの発見へとつながったのである。彼の古代中東に関する歴史的再構築は、基本的にこれらの大災害とは独立している。この再構築の主な論点は第三章で検討する。またヴェリコフスキーの著書『オイディプスとアクエンアテン』にも言及する。同書では、純粋な伝説とされてきたオイディプスを、実在した歴史的人物アクエンアテンと同一視している。

ヴェリコフスキーの著作における主要な論点と副次的な論点を検討した後、記述された事象が物理的に可能であるという見解を支持する証拠を示す。また、議論された時代に何らかの出来事が実際に起こったことを示す証拠を引用し、この歴史的再構築が従来の年代学が生み出した多くの重大な問題を解決することを示す。使用した参考文献の大半は広く知られているが、あまり知られていない二つの情報源として、雑誌『クロノス』と10号連続掲載された雑誌『ペンセ』がある。これらの情報源に関する情報は容易に入手可能である(1)。

本節における論争の議論は、主に1966年に出版された『ヴェリコフスキー事件』という書籍から情報を得ており、この理論に対する初期の反応に関連している。残念ながら、この事件(出来事)にはより最近の出来事もあり、そのいくつかは第八章で論じる。これには1974年にアメリカ科学振興協会(AAAS)が開催したヴェリコフスキーに関する会議の議論も含まれる。

AAASの会議はヴェリコフスキー理論の科学的評価として宣伝されていた。しかし、会議の冒頭で出席者らは、この主題は科学的議論に値しないこと、そして斉一説の信仰から迷い出た知性に対してこれを指摘するために会議が開催されていることを告げられた。参加者の中には、確かに「科学的議論は行わない」という主張を貫いた者もいた。本書では複数の参加者について言及するが、会議全体の概観も第八章で述べる。

反発 THE REACTION

『衝突する宇宙』に対する科学界の多くのメンバーの反応は、関心を持つ精神分析学者にとって数十年にわたる研究材料となり得る。ラルフ・ジョーガンズが『ヴェリコフスキー事件』で指摘したように、「この本に対する反発の激しさは、もし大半の批評家が主張するように、この著作がいんちきで全く価値がないものなら、その重要性に全く見合わないものだった」(2)。

この反応に関する科学者たちの最近の議論には、二つの基本的なポイントがある。第一に、科学者たちは自分たちは実際には激しく反応しておらず、不当と解釈されうる行為は一切行なわなかったと主張する。第二に、非倫理的行為の証拠を突きつけられた場合、彼らは「公衆保護のため正当化される」と主張する。ジョーガンズらがまとめたデータから明らかなのは、非科学的かつ非倫理的行為が実際に発生しており、いかなる合理化もこれを正当化できないことだ。ここでは証拠の一部のみを再掲するが、ヴェリコフスキーとその著作に対する科学的対応の多くが非科学的であったことを示すには十分であろう。

多くの行動はヴェリコフスキー個人への攻撃、あるいはたまたま巻き込まれた者たちへの攻撃だった。たとえヴェリコフスキーが間違っていたとしても、これらの行動は許されない。しかし、彼の名前が誹謗中傷され、彼の研究や意図についてごまかしが横行した事実が、彼の理論を正しいものにはしない。一部の科学者による愚かな行動の検証は、ヴェリコフスキーの著作を支持しようとする試みとして提示されるものではない。彼の著作は証拠の価値のみに基づいて判断されねばならない。しかし、これらの出来事を知ることで、彼の著作に対する多くの意見が証拠の分析以外のものから生じたことが明らかになる。反対派が稀に証拠を参照した際にも、仮定と事実の区別がなされないことが多かった。

したがって我々は認める。ヴェリコフスキーが中傷され、その研究が意図的に歪められた事実が、彼の理論を正しいものにはしない。しかし重要な点は、ヴェリコフスキーの研究に否定的な見解を持つ科学者たちが、その意見を「新しい思想から世界を守ろうとする」という、せいぜい誤った試みをした他の科学者たちの非科学的な報告を読むことで得ることが多かったということだ。25年を経て、科学界の見解は変化し、ヴェリコフスキーが過去について提唱した考えはもはや珍しいものではない。1950年に彼が地球の歴史について示唆した内容と、近年多くの科学者が仮説として提示している内容との主な相違点は、それらの出来事がいつ発生したかという時期だけである。残念ながら、多くの科学者は今も、ヴェリコフスキーが1950年に誤りを証明されたと考えている。だから彼は今も間違っているに違いないと。この論争を検証すると、彼の考えは最初に提示された時、適切に検討されなかったことがわかる。そして近年でも多くの分野で、同様に非合理的に扱われている。

また、一部の科学者の反応を検証すると、彼らも人間であり、その行動の全てが論理や入手可能な情報の完全な分析に基づいているわけではないことが明らかになる。時に彼らの「科学的」見解は、対立する理論への既得権益といった要因に影響される。別の影響要因として、第八章で簡潔に論じる「集団的忘却」というヴェリコフスキーの示唆が関連している可能性がある。

私との会話の中で、またハリソン・ブラウンのような人々が印刷物で述べたように、ヴェリコフスキーの著作に対する反発は正当化されるという意見がある。なぜなら彼は「適切な」手続き規範に違反し、認められた学者の意見を求めたり、認められた学術誌に論文を発表したりせずに、書籍として一般販売したからだというのである。この弁明を真に受ける者がいるなら、少なくとも四点を考慮すべきである。第一に、ヴェリコフスキーは既知の学者たちに資料を査読させ、実験の実施も要請していた。第二に、人が不当かつ非倫理的に攻撃されたからといって理論が正しいわけではなく、人為的な手続き的慣習に従わなかったからといって理論が誤っているわけでもない。第三に、ヴェリコフスキーが標準的な学術誌に論文を掲載できると本気で考える者は誰もいない。第四に、多くの学者が自らの考えを論文形式で先行発表することなく、書籍形式で出版することを選択してきた。

著名な学者であり教育者でもあった故ホレス・M・カレン博士は、ヴェリコフスキーの研究に精通していた。『衝突する宇宙』出版前、カレンは当時ハーバード大学天文台長であったハーロウ・シャプレーに対し、ヴェリコフスキーが提案した実験の実施を検討するよう要請した。これはシャプレー自身が定めた手順に従ったもので、彼は以前(1946年)にヴェリコフスキーに対し、著名な学者に原稿を査読・推薦してもらえば実験を検討すると伝えていた。しかしヴェリコフスキーがシャプレーの指示に従った後も、シャプレーは原稿を読むことも実験を検討することも拒否した。その後シャプレーは、他の人々もこの本を読まないようにするために多大な労力を費やした。

出版前に原稿を読んだ著名な人物は他にもいた。アトウォーター、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンの科学編集者ジョン・J・オニール、ニューヨーク大学物理学部長 C. W. ファン・デル・メルウェ博士などがそれだ。だから、学者に連絡しなかったという主張は根拠がなく、新たな著作の公表に学術界が完全に不意を突かれたわけでもない。

むしろ、書評記事でこの研究を知った人々が、実際に本を読んで驚いた方が良かったかもしれない。出版前に雑誌や新聞に掲載された書評記事は、本のセンセーショナルな側面を強調したが、結論やその結論に至った学術的根拠を正確に伝えていなかった。残念ながら、科学者による最初の攻撃の根拠となったのは書評記事の情報だった。反論が掲載され始めた時点で、書籍自体はまだ出版されていなかったからだ。一部の執筆者は書評記事以上の原典に接することなく、ヴェリコフスキーが主張したかもしれない内容を反駁する記事を執筆した。奇妙なことに、こうした人物の何人かは、ヴェリコフスキーが適切な出典を使用していないと主張したのである。

『衝突する宇宙』出版後も、その内容を完全に誤りだと主張する人々が、実は一度も読んでいないことを自慢げに語っていた。例えばミシガン大学の天文学者ディーン・B・マクラフリンはマクミラン社に「この本は嘘の塊だ。私は読んでいないし、今後も読むつもりはない」と書簡を送っている(3)。

科学者たちが、読んでいない本を詳細に反駁できると主張するこの共通の行動が、おそらく天文学者 J. デラル・マルホランドをAAAS会議でこう発言させたのだろう。「質問される前に申し上げておきたい。私はヴェリコフスキー博士の著作を1950年に『コリアーズ・マガジン』で初めて読み、その後三度読み返した。最も最近の読了は今年のことだ」。ここで「それ」が、彼のボロボロになった『コリアーズ』誌のコピーを指すのか、『衝突する宇宙』を指すのか、あるいはその両方なのかは不明だ。

マルホランドが繰り返す誤解から、彼が情報を書籍から得たのかどうか疑わしい点が生じうる。もし彼が『コリアーズ』誌から情報を得たのであれば、その掲載内容が内容の充実したものでなかった点についてはヴェリコフスキー自身も同意するだろう。『コリアーズ』誌の編集部は『衝突する宇宙』に関する三部構成の連載を二部まで掲載したが、ヴェリコフスキーは作品に対する著しく不適切な扱いに強く抗議したため、第三部は結局掲載されなかった(4)。

おそらく人々は『コリアーズ』誌を攻撃することに成功するだろうが、それはヴェリコフスキーの理論とはほとんど関係がない。残念ながら、多くの科学者は『コリアーズ』誌のようなセンセーショナルな書評を読んで理論に対する意見を形成してしまった。

発売禁止 SUPPRESSION

科学界の一部の人々は、この本を読みたいという欲求がないだけでなく、他の誰もこの本を読むことを許されるべきではないと望んでいた。シャプレーは、マクミラン社が「黒魔術」に踏み込んだことに驚いたと記した。後に彼は、マクミラン社が『衝突する宇宙』を出版すれば、この行為は「シャプレーと出版社の間のあらゆる関係を断ち切る」だろうと書いた。また彼は、マクミラン社がヴェリコフスキーの経歴を調査したことを願うと述べつつも、「おそらく『衝突する宇宙』の件だけが知的に詐欺的である可能性は十分にある」とも記した(5)。

シャプレーに動揺したマクミランの社長は、中立的な検閲官3人に本を渡し、多数意見に従うことにした。多数派は出版を支持し、本は予定通り1950年4月3日に刊行された。

一部の大きな大学の教授たちはマクミラン社の営業担当者と会うことを拒否し、マクミラン社には『衝突する宇宙』の販売中止を求める科学者たちからの手紙が届いた。1950年5月25日までに、同書はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストで首位を獲得したものの、マクミラン社は圧力に屈し、攻撃されやすい教科書部門を持たないダブルデイ社へ出版権を移管するようヴェリコフスキーに要請した。残りのマクミラン版は焼却処分された。さらなる感染を防ぐため、また不公平な謹慎処分として、出版を承認した編集者ジェームズ・パトナムは解雇された。

新聞はシャプレーが『衝突する宇宙』の発売禁止を画策したと報じたが、彼は「脅迫など一切しておらず、そうした人物も知らない」と主張した(6)。シャプレーが「清廉潔白な人物」を演じる一方で、彼らが関与を誇っていた事柄の功績を全てシャプレーが独占したことに、他の人々は嫉妬していた。

発売禁止の試みは、書籍が他社に移管された後も止まらなかった。ダブルデイ社はフレッド・ウィップル著『地球、月、惑星』を出版したブラキストン社を所有していた。ウィップルはハーバード大学でシャプレーの後任だった。ウィップルはダブルデイ社に対し、同社がヴェリコフスキーの著作を出版する限り、自著の改訂は一切行わないと通告した。ダブルデイ社は理不尽な圧力に屈せず、ウィップルに『地球、月、惑星』をどうしようと好きにしろと伝えた。

正当化 RATIONALIZATION

人々は、論文や書籍を隠蔽・焼却させ、有能な従業員を解雇させる正当な理由があると思うかもしれない。シャプレーら科学者たちは、科学者たちが正しいと公衆を説得するために無数の言葉を並べ立てた後、公衆や他の科学者たちが科学的権威の言葉を認めず、人々が理由を求めていることに気づいた。シャプレーはセシリア・ペイン=ガポシュキンに対し、書籍出版前にその誤りを示す決定的な分析を行うよう指示した。分析前に結論を出すのは科学的手順として推奨されないが、書籍出版前に分析を行うのはさらに非学術的であった。しかしペイン=ガポシュキンは『衝突する宇宙』出版前に何とか「分析」を完了させた。

ペイン=ガポシュキンは自身の報告書の複写を複数の科学者に郵送した。彼女の思考と計算に重大な誤りが多数あると指摘された後、彼女は『ザ・リポーター』誌に修正版を発表した。これに、シャプレーが筆頭著者となった『サイエンス・ニュース・レター』誌に掲載された5人の「権威」による5本の論文が加わり、ヴェリコフスキーに対する主要な第一弾反論を構成した。これらは全て『衝突する宇宙』出版前に発表された。この手法の利点は、事実を捏造し「ヴェリコフスキーが実際に記載した項目を意図的に省略した」と主張できる点にある。しかし被害が拡大するまで誰もその主張を検証できなかった。訂正記事は古いニュースとなるため、誰も掲載する義務を感じなかったのだ。

ペイン=ガポシュキンの主要な誤りの少なくとも一つは、フランク・エドモンドソンや、より最近ではアイザック・アシモフといった者たちによって繰り返された。アシモフは数値こそ繰り返さなかったが、その考え自体は繰り返した。どうやら彼らは、この議論が思考停止状態で用意されたことに気づかなかったようだ。当時ゲーテリンク天文台所長だったエドモンドソンは「地球が停止した場合、慣性によりヨシュアとその仲間が時速900マイルで宇宙へ飛び出すという事実を、ヴェリコフスキーは気にしていない」と述べた(7)。

エドモンドソンは、自身もペイン=ガポシュキンも(彼女の原論文において)時間の長さを一切言及していない事実を気にしていなかったようだ。かつて自動車が時速30マイル(約48km)で走れないと考える者もいた。なぜなら、もし停止すれば乗員が飛び出したり、フロントガラスに激突して自動パテナイフで拭い取らねばならなくなるからだ。彼らは明らかに、レンガの壁に激突することだけが車を止める唯一の方法だと思っていた。一部の運転手がこの手法を使うようだが、運転手には他にも方法があり、そのほとんどは停止に合理的な時間を要するため、誰もどこかに飛んでいくことはない。

ヴェリコフスキーは地球が瞬時に停止したと主張したわけではない。実際、彼はヨシュアの時代に地球が完全に停止したとも主張していない。ヴェリコフスキーは、地球軸の傾き変化も引き伸ばされた一日の現象を引き起こし得ると指摘した。しかし仮に地球の自転速度が変化したと仮定しても、加速度を算出するためのタイムスパンを考慮し、そこから人体にかかる力を導き出す必要がある。

仮に地球が6時間で完全に停止したとすれば、赤道上の物体の速度は現在の条件下で時速約1050マイルから6時間でゼロに変化する。これは時速60マイルで走行中の車が20分で停止するのとほぼ同等の減速率だ。この操作にパテナイフ(薄く塗り広げるためのヘラ状の用具)は不要であり、時速900マイルで地球から飛び出す者もいない。より一般的な状況として、車が60マイルから30秒で0になる場合の減速率は、地球が 8.7分で停止する場合とほぼ同等だ。これはシートベルトの早期発明には繋がらなかっただろう。

未読の本に対して詳細な批判を書く正当性は疑問視されるかもしれないが、ペイン=ガポシュキンが『衝突する宇宙』を誤って引用したのは、彼女がそれを読んでいなかったからだと理解できる。実際に読んだ本についての分析で偶発的な誤りがいくつかあっても理解できる。しかしペイン=ガポシュキンが、読んだと主張した後も継続的に同書を誤って解釈した行為は、学術的倫理とは無縁の文脈でしか説明できない。彼女はヴェリコフスキーが引用した古代文献について、誤った引用や新たな部分を追加したと非難した。その主張を裏付けるため、彼女はヴェリコフスキーの言葉を誤って引用しただけでなく、自身が参照したと主張する原典の重要な部分を誤って引用し、削除したのである。

これらはヴェリコフスキー論争に関連する初期の不正や非論理的反応の一部に過ぎない。この手法は『衝突する宇宙』出版後も継続している。しかし、ますます多くの科学者がこの理論を調査し始めるにつれ、当初ヴェリコフスキーの著作を非合理的に中傷していた科学者たちの中には、一部の科学者がヴェリコフスキー理論の切り離された一部を調査しようとしている事実を隠蔽しようとする動きも見られた。「科学者や歴史家がヴェリコフスキーの主張を真剣に受け止めるはずがない」というプロパガンダが蔓延しているが、実際には、著名な科学者や歴史家の多くが、理論の正しい部分を特定するための研究に積極的に取り組んでいる。それでもなお、一部の科学者は、理論の提唱者だけが関心を持っているかのように見せかけようとする。そうすることで、無知な人々に対して、個人に対する彼らの反論が依然として説得力を持って聞こえるようにしている。「科学者など誰も」この理論を議論しようとはしないという神話を維持できる限り、彼らはヴェリコフスキーについて中傷以外の意見を掲載する義務を感じず、「科学」が結論を出した以上、一般向けに論理を用いる必要もないと考えている。

1950年 ほとんどの人が正しいと考える思い込み ACCEPTED ASSUMPTIONS OF 1950

ヴェリコフスキーの著作に対する多くの見解は、当初の反応から形成されたものであるため、1950年に広く共有されていた特定の態度について言及することは有益である。現在の科学雑誌には、太陽系の変化や外部天体による地球上の大災害に関する記事が数多く掲載されているが、なぜ当時、これほど非合理的な反応が生じたのかを完全に理解するのは難しい。後述するように、1950年に事実と考えられていたものは単なる意見に過ぎず、ヴェリコフスキーは地球と太陽系の近現代史に関するほぼ全ての主要な見解に異議を唱えたのである。

惑星の配置 PLANETARY ARRANGEMENT

現在、地球は太陽から数えて第三惑星である。水星が第一惑星で、次に金星、地球、火星、木星、土星、そして残りの惑星が続く。現代の天文学者は最近、これが太陽系の本来の順序ではない可能性を提唱している。理論的な議論として、月が水星の軌道内で惑星として形成されたことや、水星が金星の衛星であったことが示唆されている。本来の太陽系に関する提案では、地球の位置は第二惑星から第四惑星までのどこかにあったか、あるいはそもそも存在しなかった可能性さえある。しかし1950年当時、全ての惑星が数十億年前に現在の軌道で形成されたと広く信じられていた。惑星の軌道変化をヴェリコフスキーが提唱した時代、それは異端視されていた。彼の研究への反論の多くは「太陽系に変化は起きず起き得なかった」という前提に基づいていた。ヴェリコフスキーはこれを「歴史を持たない方式 a system without a history」と呼んだ。これが1950年代以前の正統的な宇宙論に基づく見解である。

一様性 UNIFORMITY

一様性(単調)の概念、すなわち斉一論者は、現在の地球上で作用しているプロセスによって、今日の地球上のあらゆる地質学的特徴を説明できると主張する。十分な時間があれば、漸進的なプロセスが今日の地球の形を作り上げたと考えられていた。地球外からの作用因子は必要とされなかった。現代の地質学者の中には、地球の特定の特徴は、偶発的で稀な急激な事象によってより容易に説明できると気づいている者もおり、地球外からの自然作用因子がこれらの事象の原因として示唆されることもある。しかし1950年までに「説明可能」という合理的な第一近似は、公式かどうかはともかく、積極的に「説明されねばならない」という教条に置き換えられていた。

ヴェリコフスキーはこの教条に従わず、一様性の仮説を揺るがす地球の特徴を、突然で不連続な変化で合理的に説明できる証拠すら提示した。彼の研究への反論の一部は、この一様性の前提に基づいていた。表向きの論理はこうだ。何も起こらなかったと仮定する以上、何かが起こったと主張するヴェリコフスキーは間違っていると証明される、というわけだ。

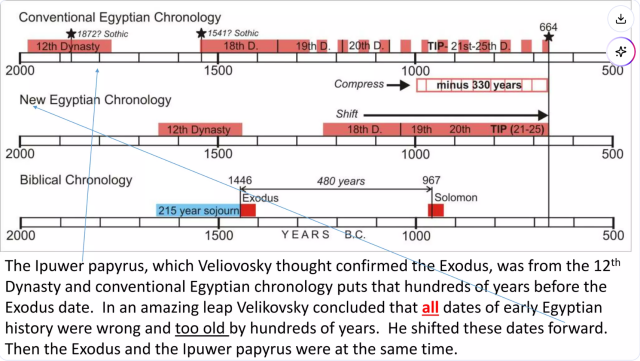

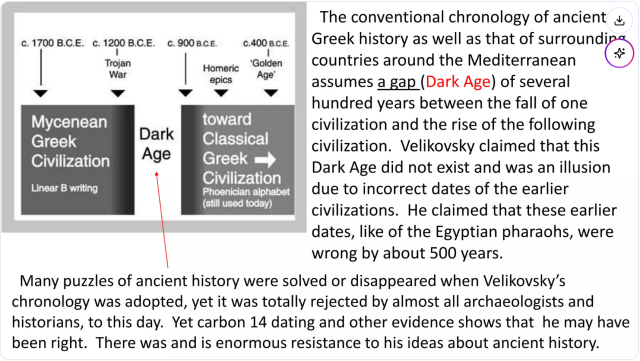

エジプト年代学 EGYPTIAN CHRONOLOGY

古代エジプトの歴史は長年、他国の年代順を決定する基準として用いられてきた。これは古代中東やギリシャの歴史学において多くの問題を引き起こした。これらの地域の歴史をエジプトの想定された歴史に無理に当てはめることで「暗黒時代」が考案され、ある国が隣国の風習や流行を真似ているように見える現象が生じる。その隣国が最初に塵に埋もれてから500年も経った後でだ。近年、より多くの歴史家が、エジプトの通説年代学には多くの問題があることに気づき始めている。しかし1952年当時、エジプトの基本的な歴史は4000年以上前まで正確に知られており、細部を追加するだけで十分だと考えられていた。ヴェリコフスキーはこの前提を信奉しなかった。

ヴェリコフスキーは、天文学、地質学、歴史学の仮定は単なる仮定に過ぎないと指摘し、とりわけ、これらの仮定を受け入れない太陽系の近現代史に関する新たなモデルを提示した。このモデルはより多くのデータを説明し、従来のモデルよりも矛盾が少ない。このモデルが発展した経緯と、それに伴う基本的な大災害や歴史的事件については、第二章でより詳細に検討する。

疑いの原点 ORIGIN OF DOUBT

ヴェリコフスキー博士はフロイトの弟子であるヴィルヘルム・シュテーケル博士に師事し、その後ハイファとテルアビブで精神分析医として活動した。ヴェリコフスキーは心理学分野で数多くの論文を発表し、その一部はフロイトの『イマーゴ』誌に掲載された。1939年、ヴェリコフスキーはフロイトが関心を寄せた三人の人物、モーセ、オイディプス、アクエンアテンに関する研究のため米国に渡った。この研究内容の詳細は245ページまで保留する。後の発見との関連性は薄いからだ。研究の大半を終えた後、彼は著書の出版準備と欧州帰国の手配を始めた。その間、彼は友人との議論に巻き込まれた。この議論が最終的に家族の欧州帰還を中止させ、彼の人生の軌道を変えることになった。

議論の中で出エジプト記に関する疑問が提起された。もし実際に起きたのなら、なぜエジプトの歴史に記録が残っていないように見えるのか? ヘブライの歴史において、エジプトからの出エジプトは非常に重要な出来事である。もしこの出来事が、伝統的な記述の半分ほどの騒ぎで起きたとしても、エジプトの歴史にはこの出来事の記録が残っているはずだ。エジプトの通説的な年代学を用いると、歴史家たちは出エジプトがいつ起きたかについて意見が分かれる。一部の歴史家が出エジプトの可能性として考慮する時代には、特定の関係性を疑わしくさせる問題がある。例えば、出エジプトの時期の支配者とされるファラオの中には、奴隷を解放するほど弱くなく、またヘブライ人がその時代のエジプトに存在していた証拠すらない。また、支配力の弱いファラオの時代には、ヘブライ人が入った土地は依然としてエジプトの支配下にあったため、エジプトからの真の脱出は起こり得なかった。(※資料添付)

問題は出エジプトだけでなく、ヘブライ史の他の主要な歴史的出来事にも見られる。従来の年代学では、ヘブライ史の多くの出来事に対応するエジプト史上の事象が存在しないように見える。両民族が地理的近接性とヘブライ史が示唆するほど密接に関わっていたなら、両国の歴史には多くの顕著な関連性が存在するはずだ。この相関性の欠如はあまりにも顕著なため、一部の歴史家はヘブライの歴史の大部分が虚構であると仮定している。しかし、ヘブライの歴史の大部分には豊富な考古学的裏付けがあるため、ヘブライ史あるいはエジプト史のいずれかの年代記が正確ではない可能性を調査することは合理的である。ヴェリコフスキーはこの調査に、出エジプト問題の考察から導かれた。もし出エジプトが実際に起こり、エジプト人が現存する文献で言及しているならば、エジプトの年代記においてそれはどこに位置づけられるべきか?

ヴェリコフスキーは間もなく、A. H. ガーディナーによる古代エジプトのパピルス文書『イプウェルのパピルス』の翻訳を発見した。イプウェルによる出来事の記述は、出エジプト記の叙述と驚くほど類似していた。ガーディナーは翻訳時にこのパピルスが出エジプト記を扱っているとは考えていなかったため、出来事の記述の類似性は偏った翻訳に起因するものではない。それでもなお、記述があまりにも類似している箇所があり、ヘブライ語版に多少の知識がある者でさえ、ヘブライ語記録とエジプト記録の部分を区別するのは困難である。しかし、パピルス・イプウェルはエジプト中王国時代の終わりに作成された。

従来の年代学によれば、中王国時代は出エジプトが起こり得た時期より約500年前に終焉したとされる。ヴェリコフスキーのその後の調査により、ヘブライ語記録に記述された主要な歴史的出来事の多くが、エジプト記録において約500年前に対応する出来事を有することが明らかになった。この時間的ずれは、ヘブライの歴史が短すぎるか、あるいはエジプトの歴史が長すぎるかのいずれかが原因であるように見えた。いずれの解決策も論争を呼ぶものだった。

歴史的証拠のさらなる検証により、ヴェリコフスキーはエジプトの歴史に500年から800年の過剰な期間が付け加えられていると結論づけた。この過剰期間の一部には実在の歴史が含まれていたが、それはエジプト史の他の部分で確認される人物に関するものだった。問題の一因は、複数の名前が同一人物に使われていたため、あるファラオの行為が複数の人物に帰属されることがあったことにある。これらの詳細を修正すると、ヴェリコフスキーの改訂年代学ではヘブライとエジプトの年代学が完全に一対一で対応した。

1945年、ヴェリコフスキーは『古代史再構築のためのテーゼ』と題する小冊子を出版した。これは古代世界のより正確な年代学を提供すると彼が考えた主要な変更点の概説だった。この研究の一部は、出エジプトの時代からアケナトン期までの再構築を詳細に裏付けるために拡充された。これは1952年にダブルデイ社より『混沌時代』として出版された。再構築に関する追加情報は『クロノス』誌や『ペンセ』誌に掲載され、後にヴェリコフスキーによる追加の歴史書でも入手可能となる。これには『ラムセス二世とその時代』『海の民』などが含まれる。

基本的な事象 BASIC EVENTS

『混沌時代』において、ヴェルコフスキーは出エジプト記と中王国時代の突然かつ劇的な終焉を同期させた。これらの同時発生事象は紀元前1450年頃に起こったと断定された。この同期に至った詳細の一部は第三章で論じられている。この二つの国家の歴史における相関関係やその他の関連性を明らかにした後、出エジプト記の災いの記述と中王国末期の混乱が実際の自然現象であったことは明らかになった。そこで二つの疑問が生じた。これらの現象はどの程度広範囲に及んだのか、そしてその原因は何か?

これらの疑問に答えるため、ヴェリコフスキーは多くの古代文化の歴史書やいわゆる神話から膨大な量の文献を調査した。彼はエジプトとイスラエルに隣接する地域から調査を始め、中東全域で同様の現象が認識されていたことを即座に発見した。他の地域を調査すると、世界の多くの場所で、ほぼ同じ歴史的時期にこれらの現象について同一の「神話」が創出されていたことが明らかになった。最終的に、紀元前1450年頃に地球規模の災害が発生したことは明らかとなったが、それは最初でも最後でもなかった。

ヴェリコフスキーは古代文献から、地域的な装飾のように見える余分な要素を除去しようとした。例えば、ある火山の一方の住民が「王が噴火させた」と言い、反対側の住民が「オリンピアの戦士が噴火させた」と言う場合、彼は「火山が噴火した」という基本情報だけを採用した。

この種の能力を人間に帰する文化は、必ずしも「火山が噴火した」という直截な表現を用いるとは限らない。そのため、文書解釈が必要となる場合がある。これは、天変地異説を支持する解釈であれ、斉一説を支持する解釈であれ、同様である。王を崇める人々は、王が敵からの保護を望んだため、山に煙と岩を投げつけさせたと言ったかもしれない。反対側の集団は、オリンピアの英雄が槍を山に突き立てて切り裂いたから、溶岩が彼らに降り注いだと思ったかもしれない。だから、主流派学者のようにデータを無理に当てはめることなく、ヴェリコフスキーは古代人が実際に『衝突する宇宙』や他の著作で彼が記述した出来事を目撃したと確信した。これらの主要な出来事は以下で概観し、より詳細な議論は後の章で扱われる。

『衝突する宇宙』は紀元前1450年から紀元前687年までの時代を扱っている。ヴェリコフスキーは紀元前1450年以前の出来事についても著書を執筆しているが、これはまだ出版されていない。その理由の一つは、当時の出来事を特定することがより困難であり、さらに厳しい分析を必要とするためである。

本書執筆時点では、ヴェリコフスキー以外にも紀元前1450年以前の出来事を再構築しようとする試みが行われている。こうした研究の大半は未発表であるため、ここでは紀元前1450年以前の出来事として大洪水のみを取り上げ、『衝突する宇宙』で記述された一連の出来事を引き起こした可能性のあるトリガー・メカニズムとの関連性を示す。

ヴェリコフスキーは、古代文献が豊富に存在することから、土星がかつて破壊され新星となったことを示唆していると指摘した。現在の土星の質量は地球の約95倍であるが、かつてはより巨大だったようだ。この惑星は破片を放出し、その一部は木星に吸収され、また一部は最終的に地球や他の惑星と遭遇した。

驚くべきことに、大洪水に関する普遍的な記述が存在する。これは季節的な洪水すら見られない乾燥地域でも同様だ。この事実はブラットンが著書『古代近東の神話と伝説』(8) で改めて指摘している。しかし、これらの記述が洪水を引き起こした水が統計的に予測可能な異常豪雨の結果ではないことを強く示唆している点は、必ずしも認識されていない。古代文献が示唆するのは、その水の一部が土星の崩壊による破片だったということだ。この出来事の正確な時期は特定されていない。

木星は後に巨大な天体を軌道に放出し、それが何年か経って地球に接近する軌道となった。木星の不安定性は、土星の破片と土星の接近によって部分的に引き起こされた可能性がある。物理的メカニズムの可能性については第五章で論じる。理論的説明がどうあれ、古代人の観測によれば、その天体は木星から放逐され、太陽系の他の天体と相互作用しながら安定した軌道を獲得し、金星として知られるようになった。故に、金星を象徴する惑星神が木星の頭から飛び出した、あるいは木星から噴き出されたとするギリシャ神話的記述が生まれたのである。

金星となる天体は、地球と遭遇する位置に到達するまで、数百あるいは数千年にわたり太陽を周回した。最初の遭遇は紀元前1450年頃に発生し、歴史的に出エジプト記と関連付けられる自然災害を引き起こした。同様の記述は他の古代文化の文献にも見られる。大地震と津波が発生した。火山が噴火し、隕石が落下した。大気は火山灰だけでなく、金星の細長い彗星のような尾と地球大気の相互作用によって生成された物質によっても汚濁された。この汚濁は長期間にわたる部分的な暗闇を引き起こした。都市と国家が破壊された。人々は壊滅を免れた場所を求めて移動し、大規模な移住が起きた。

最初の接近から約50年後、金星は再び地球に接近した。この二度目の接近は、世界中の人々が記述した重大な事象はあったものの、最初ほど破壊的ではなかったようだ。金星はその後も約52年ごとに地球を脅かすように見えたが、これほど極端な接近は二度と起こらなかった。しかし紀元前9世紀か8世紀頃、金星は火星と遭遇し、火星を新たな軌道に押しやった。その結果、火星が地球を脅かすようになった。火星は紀元前776年、747年、717年、あるいは702年と687年頃に地球と接近した。これらの力学的接近は各天体の軌道も調整し、紀元前687年以降は火星と地球が現在の安定した軌道に近づいた。また、当初木星から放り出されたように見えた天体は太陽系内の現在の位置を獲得し、金星として知られるようになった。

この一連の出来事は初めてではない。地球が何十億年もの間太陽を平穏に公転し、突然ドカン!というわけでもない。地球は、その年齢にかかわらず、地質学的な歴史を通じて大災害を経験してきたように見える。人類が存在するまで地球が完璧な均一性の球体であり、突然惑星ビリヤードのゲームに巻き込まれたという確率を計算する必要はない。

第二章

出来事 THE EVENTS

ヴェリコフスキーは、古代人の観測結果に合致するよう設計された太陽系の近現代史モデルを提唱した。したがって、過去の文明の歴史的証言を研究することで、このモデルをより深く理解できる。

ほぼあらゆる文化から歴史的記録が存在し、これらの多様な文化からの情報は適用可能な範囲で取り上げられる。ただし、本書の読者の大半はヒンドゥー教やメソアメリカの歴史よりもヘブライの歴史に精通していると推測されるため、宇宙論的出来事に関連する歴史的関連性の多くはヘブライの歴史に基づく。ヘブライ語資料を多く用いることは、他の歴史資料の豊富さの比率を代表するものと誤解されるべきではない。また、これらの資料はあくまで歴史的資料として扱われ、神学的な意味合いは一切付与されない。

金星と地球の最初の接近 VENUS-EARTH ENCOUNTER ONE

何周も周回を重ねた後、金星は紀元前1450年頃に初めて地球と大規模な接近遭遇を果たした。この接近遭遇の結果は多くの古代文化に記録されているが、最も注目されるのはヘブライ人のエジプト脱出に伴う災いとして知られる出来事である。最初の物理的証拠は大気圏を落下する赤みを帯びた物質だった。

赤 RED

レイリーは、澄んだ青空に見られる光のほぼ全てが、空気中の分子による散乱の結果であることを示した。大気がなければ、空は黒く見えるだろう。しかし大気の量が増えると、散乱によって直射光から青色光が赤色光よりも効果的に除去される。日没時、光は大気中を長く伝播して観測者に届くため、透過光は強い赤みを帯びる。大気に砂や塵の粒子が加わると、この現象はさらに顕著になる。

大気中に加わった塵の粒子が、金星との遭遇を示す最初の目に見える兆候だった。大気は深い赤色に染まったが、科学的な訓練を受けていない古代人ですら、その赤が「レイリー散乱」だけによるものではないとすぐに気づいた。塵自体に赤みがかった色調があり、おそらく「褐鉄鉱」(酸化鉄)のような鉄分を含む物質だったのだろう。この沈降する物質が世界を赤く染めたのだ。

この赤色顔料を含む塵は陸地を覆っただけでなく、水を汚濁した。イプウェル・パピルスにはこう記されている。「川は血となった」「疫病が全土に蔓延し、血が至る所に満ちた」(1)。ヘブライ人はこう記録している。「川の水はすべて血に変わった。エジプト全土に血が満ちた」と記している(2)。マヤ族は、地震や太陽系の規則的な運動の乱れ、川が血に変わるといった大災害の日々を伝えている。フィンランド人は世界に赤いミルクが振りまかされと言い、アルタイ・タタール族は「血が全世界を赤く染めた」大災害を語る(3)。

なぜ紅海は「赤い」と呼ばれるのか?レッドリバー(赤河)は、少なくとも多くの場所で赤く見える。紅海の場合はそれほど明白ではない。しかし、その名が変更されたのは、おそらく実際に赤みを帯びていた時代に新たな名称を与えられたからだろう。エドム(赤)、エリトリア(ギリシャ語で erythraios-red)、ハエムス(血の)など、これらの出来事の時代に「赤」を意味する名前に改称された場所も存在する。

この産業汚染以前の時代でも、魚の運命は良くなかった。魚は死に、腐敗し、今日と同じように悪臭を放った。「川は悪臭を放った」とイスラエル人は言った(4)。「エジプト人は皆、川の水を飲めなかったため、飲み水を求めて川辺を掘り回った」(5)。 エジプト人もイスラエル人の言葉に同意した。「人は味見を避ける。人間は水を渇望する」と記され、「それが我々の水だ! それが我々の幸福だ! これに関して我々は何をすべきか? 全ては破滅だ」と嘆いた(6)。

人畜ともに清潔な水がないことで予想される他の問題も報告されている。体を清める手段がなかったため、皮膚の腫れ物が蔓延した。

隕石 METEORITES

地球が金星の広がった大気圏にさらに進入するにつれ、粒子は大きくなった。やがて隕石が大量に降り注いだ。現代のヘブライ史観は、エジプトに降った「雹」を春の雨に伴う雹と解釈する印象を与える。しかし原語の「バラドbarad」は熱い岩を意味する。翻訳者は空から熱い岩が降ることを想像できないため、経験上最も合理的な代替案で置き換えている。

石油 PETROLEUM

岩の「雹」と共に、燃え盛る粘着性の物質が空から降り注ぎ、地面を流れ落ちた。ヴェリコフスキーは、古代文献に「火の水」「火の雨」、あるいは燃え盛る粘着性液体が空から降り、大破壊をもたらした時代に関する数々の記述を引用している。キチェ・マヤの『ポポル・ヴ』、『クアウティトラン年代記』、『出エジプト記』、ミドラシュ(ヘブライ語聖書に関するラビによる釈義と注釈の集成であり、ユダヤ教の解釈における中心的な方法)、さらにシベリアや東インド諸島の神話物語からも証拠が提示されている。これらの記述は全て、石油産出物が降下したことを示している。

人々は明らかに石油に不慣れだった。未燃焼部分が蓄積すると、彼らはそれを実験し、神々への供物として用いた。一部の人々が予期せず炎に包まれた時、これは神々の怒りによるものとされた。「火の雨」の後も長年、この液体は宗教儀式で用いられ、現代に至るまで王族の「聖別」に用いられている。

闇 DARKNESS

中東の文献には、長期間の闇が訪れた時代について言及がある。暴風級の強風で火を絶やすことができず、隣にいる者すら見えないほどの暗闇だった。多くの人々にとって、これが最後の灯火となった。ラビ文献によれば、この闇の災いによりイスラエル人の50分の1が命を落としたとされる。

これは単なる異常に暗い夜ではなかった。記録には「昨夜は暗かったな」と人々が気軽に話していた様子は記されていない。エジプト人はこう記録している。「九日間、宮殿から誰も出なかった。この九日間の混乱期には、人間も神々(王族)も隣人の顔すら見分けられないほどの暴風が吹き荒れた」(7) ヘブライ人は「エジプト全土に三日間の深い闇が降り、人々は互いを見ず、三日間の間、誰もその場から立ち上がらなかった」と主張している(8)。他のラビ文献は風と闇が七日間続き「四日目、五日目、六日目には闇が極めて濃く、人々はその場から動けなかった」と記している(9)。

ラビ文献は七日、聖書は三日としているが、ラビ文献には「三日間の激しい暗闇」とも記されているため、記録はそれほど相違していない可能性がある。また、暗い日と暗い夜を「二日間の暗闇」と呼ぶか否かについて混乱が生じうる。エジプトの資料は九日と記しているが、最も精度の高い時計が日時計で、水時計は暗すぎて読めず、その頃には詰まっている可能性もある状況では、正確な測定は困難だ。

「二次伝承の誇張」による差も考えられる。ある国で四日間の暗闇と伝えられた事象を、隣国からの訪問者が「少なくとも五日間は暗かった」と語るケースだ。異なる観察者が同一事象の詳細を必ずしも一致させないことは広く認められている。ただし「大型トラックがホンダ車を橋から突き落とした」といった大筋の描写は通常一致する。この場合、日数の差異は暗闇が存在しなかったことを意味しない。

現代の大気汚染は雲と相まって都市を陰鬱に見せることがあるが、たとえ雲が幾つか加わったとしても、太陽が朝の儀式を怠ったとは誰も思わないだろう。記述された暗闇は、太陽が定刻に昇らなかったかのように表現されており、物語は世界のどこかで長い夜が訪れた場合に予想される論理的特徴を確かに示している。

もし地球の自転速度が低下していたなら(付録Ⅰ参照)、おそらく軸の傾きに加えて、物語はどこかで延長された日があったことを示すはずだ。新世界からエジプトまでの人々が夜をゆっくりと過ごしている間、エジプトのすぐ東にあるイランの人々は「三倍の日」を経験し、その後「三倍の夜」を経験していた(10)。さらに東の中国では、さらに長い「昼」があった。物語は世界中を旅しながら、その土地に合わせて細部が変化することはあるかもしれない。しかし、物語が旅の途中で「昼と夜の順序」まで正しく獲得するとなると、それはさすがに、神話は一つの場所で生まれ、世界中に「拡散」したという理論に求めすぎだろう。

地震 EARTHQUAKES

金星と地球が接近した際、巨大な地震が発生した。イプウェルの記録によれば「町々は破壊された。上エジプトは荒廃した……全てが廃墟となった」とあり、「住居は一瞬で倒壊した」とも記されている。ガーディナーでさえ、パピルス・イプウェルに関する解説で「倒壊」は壁を倒す意味合いで用いられたと述べている。

ヘブライ人も第十の災いについて語り、そこではエジプト人とその家屋が破壊されたが、一部の資料によれば、ヘブライ人の家屋の多くは損なわれなかった。これはエジプト人とヘブライ人の支配者・被支配者関係で理解できる。エジプトの支配者層は岩と煉瓦で造られたより巨大で広大な住居に住んでいたのに対し、ヘブライ人は粘土と葦で造られた小さな住居に住んでいた。地震が起きた時、エジプト人の住居は、居住者に身体的危害を加える形で破壊される可能性が最も高かった。

ヴェリコフスキーはまた、ハリケーンと地震を伴う大災害について言及したメキシコ年代記の記述を引用している。ここでも、小さな丸太小屋に住む人々は生き延びたが、より大きな住居の居住者は全滅した。

出エジプト記には「主はエジプトの地のすべての初子を打たれた」とある(11)。批評家たちは、自然災害が特定の集団の初子だけを殺す仕組みをヴェリコフスキーが説明できないと指摘する。しかし彼は、聖書の細部をすべて検証することを目的とする原理主義者ではない。科学的プロパガンダとは対照的に、彼の研究は「聖書を証明する」ために必要なことをでっち上げるのではなく、問題の時代において実際に起こった出来事を可能な限り正確に特定するために始められたのである。

実際、このケースではまったく逆のことが起こったことが判明している。ヴェリコフスキーは、この説には明らかに超自然的な性質があり、「長子だけを滅ぼす地震など考えられない」と述べた。さらに彼は「そのような記録には信用すべきではない」とも述べた(12)。この物語は虚構か、あるいは原典の改竄を含んでいるかのどちらかだ。

加えて彼は、この節全体が後世に挿入された部分だと断じる前に、「信じがたい部分だけが改竄されているかどうかを調べるのが賢明だろう」とも述べた。この表現が用いられている聖書の他の箇所を分析した結果、翻訳では「長子」ではなく「選ばれた者」と訳されていた。原文の語句はほぼ同一である。

もしエジプトの「選ばれた者」あるいはエリート層が殺害されたのなら、エリート層の家屋を破壊した地震との関連性において、これは合理的に思えるだろう。

大移動 MIGRATIONS

多くのエジプト兵が殺されたため、ヘブライ人はこれを脱走の好機と捉え、エジプトを去った。生き残ったエジプト人は逃亡奴隷を取り戻すためにヘブライ人を追ったか、あるいは侵入するヒクソス族から国を守るために出撃し、ヘブライ人を追っているように見えただけかもしれない。

出エジプトは、これらの出来事の結果として生じたのであり、出エジプトが起こった時にたまたま起きた出来事ではない。アナログ誌の編集者ベン・ボヴァは、なぜヘブライ人が脱出する時に災いが起きたのかと素朴に問うた(13)。ジェームズ・A・ダーラム博士は、これはポンペイの人々が窒息死する時にベスビオ火山が噴火した理由を問うようなものだと指摘した(14)。

ヴェリコフスキーの基礎研究から興味深い副産物が生まれた。それは「13への恐怖」の起源に関する推測だ。多くの文化が数千年にわたりこの迷信を抱えてきた。しかし出エジプト以前の記録にはこの迷信は見当たらない。一方、イスラエル人は13への恐怖を共有していなかった。

エジプト人は第一の月の13日が非常に不吉な日だと主張した。「この日には何事も行ってはならない」と定めていた(15)。同様に新世界では、新世界時代が「地震」と呼ばれる月の13日に始まったとされた。関係する民族は日の出を新たな日の始まりとした。ヘブライ人は当時も今も日没を新たな日の始まりとする。彼らの月アヴィヴは第一月と呼ばれる。

過越祭、すなわち金星が地球に接近し甚大な被害をもたらした現象は、アヴィヴ月の14日目の真夜中に起きた。世界の多くの地域にとってそれは恐ろしく破壊的な13日目であった。一方、ヘブライ人はこの日を解放の日とみなすだけでなく、月の14日目と数えた。

多くの古代文化が「大津波が存在した時代」の物語を持っていたと言うのは繰り返しに聞こえるが、事実だ。これらの物語における出来事の順序も同様である。暗闇と地震の後に津波が来た。チョクトー・インディアンから中国人へ、ペルーから北欧に至るまで、物語は類似している。ラップランドの叙事詩は「海が自らを巨大な壁へと集めた」と語る(16)。ユカタン半島のインディアンには、祖先が敵の追跡から逃れるため海に道が開かれたという古代の伝承がある。これはユダヤの伝承と驚くほど類似しているが、この物語が必ずしも伝播によってユカタン半島に到達したわけではない(マレン, Pensee IX 参照)。伝播する物語は、移った地域の特徴とは異なる細部を保持することが多い。(例:オイディプスとアクエンアテンに関する節を参照)

ヘブライの歴史によれば、通過の海 Sea of Passage(航路の海?)を越えることは、物理的な作用によって水が裂かれなければ不可能だった。多くのヘブライ人はその裂け目を通って対岸へたどり着いたが、多くの者はそうではなかった。彼らは後に「海に取り残されたわが民」として言及される(17)。

ヘブライ人の説によれば、エジプト人はそうはならなかった。逃亡する奴隷たちを見たエジプト人は、最後の必死の突進で追いつこうとした。しかしエジプト人のタイミングは狂い、ファラオと既に壊滅状態にあった軍隊の大部分が溺死した。

現代のエル・アリシュ(シナイ半島最大の都市)では、黒御影石の聖域が発見された。そこには象形文字が刻まれており、聖域らしからぬ牛の水飲み場として機能していた。王トムの名は王家の印章枠に記されており、この文字が神話的ではなく歴史的な特徴を持つことを示している。イスラエルの奴隷たちは圧政のファラオのために二つの都市を建設した。一つはピトムである。ピ・トムは「トムの住処」を意味する(18)。したがってこの碑文が出エジプトの時代に関する可能性はあるが、従来の年代学ではその位置付けにはならない。

損傷した記述には、住居における大混乱の時期と、人々が隣人を見ることができなかった九日間の時期が記されている。ヘブライ人が記述したものと類似した一連の出来事の後、神殿の碑文には「陛下は渦巻きの地と呼ばれる場所へ飛び込まれた」とある。この行動の場所はピ・キロティだった。

翻訳者は、この場所への言及がこれしか知られていないと記している。しかしヴェリコフスキーは、出エジプト記に「エジプト人は彼らを追って来た。ファラオのすべての馬と戦車、騎兵と軍勢が、海辺のピ・ハ・キロトPi-ha-Kiroth(キロトKhiroth)のそば、バアルゼフォンの前に陣を張っている彼らに追いついた」とあると指摘した(19)。「ハ ha」はヘブライ語の定冠詞であり、ピとキロトの間に位置する。ヴェリコフスキーはまた、エジプト語訳の母音は翻訳者による推測であり、この地名はピ・ハロティPi-Kharoti とも読めることを言及している。

エジプトとヘブライの地点は一致している。したがってヴェリコフスキーは「数世紀あるいは数千年も議論されてきた『通過の海がどこにあったか』という疑問は、神殿の碑文によって解決できる。本文の特定の記述に基づけば、事件が起きたピ・ハ・キロトはメンフィスからピソペドへの途上にある」と確信した(20)。

ジャム・スフJam Suf という名称は一般に紅海を指すと考えられている。スフは葦を意味すると主張する者もおり、パピルス葦は塩水では生育しないため、ジャム・スフはスエズから地中海への航路上の内陸湖であったに違いないとされる。しかしヴェリコフスキーは「ジャム・スフという名称は葦ではなく、ヘブライ語のハリケーン(suf, sufa)に由来する」と示唆した(21)。彼はエジプト語で紅海は「シャリ(shari)」であり、これは「打撃の海(衝撃の海 mare percussions)」あるいは「一撃の海、災厄の海」を意味すると述べる。この「災厄」はトムの印象論と符合するだろう。

世界中で人々は、大規模な自然災害によって根こそぎにされ、移住を余儀なくされた。

ヘブライ人がエジプト脱出中、彼らは砂漠の故郷を追われた集団と遭遇した。ヘブライ人はこの集団をアマレク人と呼んだ。エジプト人は彼らをアムー、後にヒクソス-アマレク人と呼んだ。ヘブライ人との小競り合いを経て、ヒクソス-アマレク人はエジプトに侵入した。彼らはエジプトを征服し、約500年間支配した。これらの同定(同一であることの証明)はヴェリコフスキーが『混沌時代』で行ったものであり、第三章で論じる。

空中ディスプレー AERIAL DISPLAY

紅海の両岸で活動が起きている間、世界の多くの地域が水の異常現象を目撃する中、空にも印象的な現象が現れ、その後何世紀にもわたって議論の的となった。金星と地球の間に巨大な放電が発生し、巨大な潮汐は崩壊した。金星の拡張した大気は歪み、尾部と本体間で放電が起きた。時折、蛇と球体との間で壮絶な戦いが繰り広げられているように見えた。尾部は時に、足と多数の頭を持つ動物のような形をとった。尾部が崩壊し隕石が地上に落下するにつれ、球体が怪物に勝利し、その死骸を地球に投げ捨てたように見えた。

ささやきの地層 WHISPERING STRATA

長年、地層が沈降する音は、地上に墜ちた竜の呻き声や叫び声と考えられてきた。イプウェルはこの現象を「騒音の年」と表現している。「騒音に終わりはない。ああ、大地よ騒音を止めよ、騒乱(大騒ぎ)が再び起こらぬように」

多くの文化圏では、この音を神々や悪魔の声と解釈した。この騒音の解釈は、おそらく個人が自身の最近の行動をどう感じていたかに依存していた。ヤフー、ヤオ、ヤフ Yahoo, Yao or Yahu といった神王・霊的神・悪魔に似た名が世界中で生まれたのは、おそらく世界の大半が地中から似た音を聞いたからだろう。

北米の一部の人々は、空が低く垂れ下がった時、「ヤフ」と叫んでそれを持ち上げると言い、その叫びは世界中に響き渡ったという。シナイ山では、民衆が「私はヤハウェである」という声を聞いた。ヴェリコフスキーは、世界中でこの音を聞いた人々の事例を記している。

コットローが『原始の黄昏』を出版した際、彼はオーストラリア先住民と深く関わった最初期の研究者の一人による記録を引用した。その人物は、この集団には神は存在しないが、ヤクーという名の悪魔は存在すると述べている。誰かが死ぬと、ヤクーが連れて行ったと言われる。

天からの食物 FOOD FROM THE SKY

多くの文化には、大災害の時代が訪れ、その後、その災害を生き延びた者たちが雲から降ってきた食用物質によって養われたという伝承がある。

異なる文化では様々な名称が使われたが、本質的には皆同じ食物を同様に描写していた。地域によって、マナ、アンブロシア、天のパン、朝露の食物、雲の蜜、アムリタ、あるいは大いなる露といったものを食した。

アジアとアフリカの境界に住む人々、ヒンドゥー教徒、太平洋のマオリ族、アイスランド人、フィンランド人らは皆、雲から降ってきた蜂蜜のような味でパンに似た物質について語っている。皆が一致しているのは、その根本的な原因が地球外からの物体であり、同時に起こった大災害の源でもあったという点だ。

世界中で「乳と蜜が流れる地」を主張する表現が生まれた。これらの表現は、創作の学位を持つ人物が生涯にわたり目の当たりにしてきた自然の美しさに突然インスピレーションを得た結果ではない。人々が、その土地の言葉で、異常な出来事を描写した結果生まれたものだ。蜂蜜のような味がする黄白色の物質が水流と共に流れ、あるいは溶けて独自の流れを形成している時、詩的な表現は容易に生まれる。

牛 THE COW

荒野において、ヘブライ人は雄牛と子牛の崇拝を始めた。これは奇妙に思えるが、当時雄牛崇拝を主導していたのはヘブライ人だけではなかったことが判明している。この信仰形態は世界中で好まれる娯楽となった。エジプトではアピス牛崇拝が復活し、ミノア文明のクレタ島やミケーネ文明のギリシャでも牛崇拝が広まった。多くの土地で「偉大なる牛」「天の牛」「天上の牛」を称えるための入念な儀式が執り行われた。

インドでは過去に牛が食肉として扱われた証拠が存在する。後に牛は極めて神聖視され、天の牛の娘とみなされるようになった(22)。現代のインドでも牛は依然として神聖不可侵とされている。

ヴェリコフスキーは「イシス(金星)は『角を持つアスタルテ(イシュタル)』のように二本の角を持つ人型で表現され、時には牛の姿に擬人化された」と指摘している(23)。また彼は、文字を発達させなかったサモアの原始部族が今日でも「金星は荒れ狂い、頭から角を生やした」と語り継いでいるという引用を用いている(24)。これ以外にも数多くの例が存在する。金星の角が古代人によって頻繁に記述されていることから、斉一説の概念に適合する説明が求められてきた

金星は月のように満ち欠けがある。金星の通常の満ち欠けが、古代人に角を生やしたと表現させたのではないかと示唆されている。しかしこの説は完全には妥当とは思えない。古代人は月が角を生やすと言うことに対して、同じような強い関心を示していなかったようだからだ。さらに不合理なのは、現在の金星の相は肉眼では識別できない点である(25)。

金星が地球に近ければ、その満ち欠けが観察できたはずだ。金星の大気が彗星のように細長く伸びていたなら、その満ち欠けは角に似ていたかもしれない。しかし角のような外観は、金星の満ち欠けとは無関係だった可能性が高い。

彗星は大気圏が伸びて様々な形状をとる。NASA刊行物SP198には多様な形状をとる彗星の写真が多数掲載されている。写真には一部の彗星の図解も付されている。

図解の一つは1905年のダニエル彗星である(26)。このキャプションのない図解は複数の授業で提示され、学生たちに「この絵に何があると思うか」と問われた。全員が「雄牛の頭部に酷似している」と一致した。もし人々が空にこの図像のような物体を見かけ、それが世界を突き刺したばかりだと考え、大規模な破壊を引き起こしたと知り、地層変動による狂牛の鳴き声に似た音を耳にしたなら、彼らが雄牛崇拝に傾倒したのも不思議ではない。

この破壊の要因が雄か雌かを区別するのに多少の混乱があったようだ。当初は雄牛と考えられたが、乳のような物質が降り始めた時点で、最初の推測は誤りだと判断された。ヴェリコフスキーが指摘したように:「角を持つ惑星が乳を産むとすれば、それは牛に最も似ていた」(27)。

雲に覆われた年月 YEARS OF CLOUDS

また別の詩的な表現が生まれた。これもまた、必ずしも鋭敏な知性によるものではなく、日常的な観察の結果であった。地球が受けた激しい衝撃により、大気中にはおそらく十分な量の火山灰やその他の破片が含まれており、環境保護庁全体を発狂させるほどだった。これにより、極めて陰鬱な時期が生じ、それは「死の影の谷」を彷徨う時代と呼ばれた。北欧の民はこれを「神々の黄昏」と呼んだ。エジプト人は美意識を排し、ただ「……太陽は雲に覆われた」と記した(28)。

東半球の記録によれば、この状態は数年間続いた。中米の文化圏もまた率直な表現で「太陽と月の顔が雲に覆われた」と記し、約25年間続いたと主張している。

太平洋の民も同様の伝承を持つ。中央ポリネシア地域の首長の一人は、暗黒の時代に「闇に倦んだ」と名付けられたカヌーで新たな島へ渡ったと伝えられる(29)。

この状態の結果として予想される他の問題も発生した。植物は育たず、この環境に最も適した「有害(不快)な生物」が蔓延した。

第二の遭遇 THE SECOND ENCOUNTER

塵が落ち着き、煙が晴れると、破壊の使者(金星)が依然として脅威であることが明らかになった。暗黒の時代の間も、金星は軌道を巡り続けており、まもなく再び地球の軌道と交差する予定だった。この接近自体は全く無害であったかもしれないが、地球がその時点でたまたま同じ地点付近に位置していたのである。

小規模な地震 MINOR QUAKES

二度目の接近遭遇は、最初のほど近くも破壊的でもなかった。無数の隕石が地球に衝突したものの、地球は金星の広がった大気に飲み込まれることはなかった。地震も頻繁に発生した。

この頃、イスラエルの民はヨルダン川を渡り「約束の地」に入り、城壁に囲まれたエリコの町に遭遇した。これはヴェリコフスキーが神秘主義的に主題に臨んでいないことを示す別の例である。彼はこう述べている:「ラッパの響きでエリコの城壁が崩れた話はよく知られているが、その解釈は適切ではない。祭司たちが七日間吹いた角笛は、伝説でモーセが海に道を開いた杖と変わらない自然現象に過ぎない」(30)。

エリコの城壁は発掘調査されている(31)。壁の厚さは約12フィート(約3.7メートル)で、おそらく異常な大地震によって破壊された。この地震が前回の接近の余震であったか、迫り来る大災害の最初の兆候の一つであったかは定かではないが、金星の二度目の接近は間もなく、世界的に注目される別の現象を引き起こすこととなる。

運行の見かけの変化 APPARENT CHANGE OF MOTION

二度目の接近は、おそらくヨシュアが太陽を「静止させた」時として最もよく知られている。中東では、物語の記述によればこの出来事は午前中に起こった。ヨシュアはベテホロンの戦いを終結させるには残された時間では不十分だと判断し、より長い一日を求めたため、太陽が静止したというのである。

ヴェリコフスキーは、この物語で最も重要な部分が通常無視されていると指摘した。隕石が戦いで主要な役割を果たしたのだ。巨大な石が天から降り注ぎ、ヨシュアの兵士が倒した敵兵よりも多くの敵を殺害した。強風、地震、津波も発生した。

もし世界で誰も太陽が止まる現象やその他の出来事に気づかなかったなら、ヴェリコフスキーが言うように、この物語は「最も想像力豊かな者や最も信心深い者でさえ信じがたい」ものとなるだろう(32)。しかし実際には、世界の他の地域でも同様の現象が認識されていた。

古代神話には同様の記述が普遍的に見られる。天から降る岩、天体の運動の変化、地震、旋風、大火災、津波は多くの民族によって記録されている。基本テーマは太陽や月、星々が停止または軌道から外れたことであり、詳細は地域的な影響を記述している。これらの文化が、実際に観察されなければ、これらの現象を地球の運動変化と結びつけることはなかっただろう。

火星との遭遇 MARS ENCOUNTERS

紀元前9世紀以前、火星は重要な神格ではなかった。人々は火星の存在を知りその運動を観察していたが、特に重大な存在とは見なされていなかった。しかし紀元前9世紀頃、火星は人々に気づかせ始めた。それは人々が考えていたような無害な小さな天体ではないと。火星は戦いの神となり、恐れられる惑星、誰もが恐れる惑星となった。この時期以前についてヴェリコフスキーはこう記している。「火星は古代の占星術師たちの心に何の恐怖も呼び起こさず、その名は第二千年紀(紀元前)にはほとんど言及されなかった」(33)。なぜ突然の変化が起きたのか?

金星が火星を乱す VENUS DISTURBS MARS

火星が地球を恐怖に陥れる直前に、金星との間で問題を抱えていた。これは金星と地球の接近ほど遠い過去の話ではなく、この出来事の記録はより詳細に残されている。神話には金星と火星の戦いの描写が数多く存在する。これらの遭遇は火星に軌道特性を与え、後に地球との接近を幾度も引き起こすこととなった。

火星の質量は地球の約0.108倍、半径は地球の約0.53倍である。しかし金星は地球よりわずかに小さいだけだ。したがって金星との遭遇でも地球との遭遇でも、火星は常に劣勢に立たされた。ヴェリコフスキーは、火星の仮説上の運河がまだ議論されていた時代に、「火星がそれより大きく強力な惑星と接触したことで、仮に以前そこに存在していたとしても、火星に高等生命体が生存していた可能性は極めて低い」と結論づけた。また、いかなる運河も「衝突時に作用した外力に対して地質学的力が裂け目や亀裂で応答した結果であるように見える」と述べた(34)。

火星が地球に接近 MARS ENCOUNTERS EARTH

火星は金星よりも多くの回数を地球と遭遇し、文字文化がより発達した時代であったにもかかわらず、その破壊力ははるかに小さかった。結果として、これらの出来事に関する記録の多くは金星遭遇時のものほど印象的ではない。被害は広範囲に及んだ可能性はあるが、依然として局所的な性質のものと見受けられる。破壊の大部分は地震と放電現象によって引き起こされた。ヴェリコフスキーはこれらの出来事の「神話的」記述を詳細に論じており、その分析の詳細については『衝突する宇宙』を参照すべきである。しかし、いくつかの歴史的関連性を示すことで、種々雑多な事象をより良く理解するための一般的な理解が得られるだろう。火星接近の時代には文字がより普及していたが、神話体系は全期間を包括しているため、これらの出来事は必ずしも時代区分されていない。

火星関連の出来事の大半は90年以内に集中して発生した。これらの出来事の規則性は、鋭い観察者がかなりの預言者となり得るほどだった。アモスは紀元前747年頃に起こるであろう出来事について預言を始めた。彼の推論の一部は、紀元前776年の類似した出来事に基づいていた可能性がある。文献からは、この事象が単なる天体活動に過ぎなかったのか、あるいは地球に何らかの被害をもたらしたのかは明確ではない。オリンピックは紀元前776年に始まったが、おそらくこの出来事を称えるためだった。ヴェリコフスキーはまた、リビア王朝のオソルコン2世の時代にエジプトで発生した季節外れの壊滅的な洪水にも言及している。アモスが言及していたのはこの出来事かもしれない。

地球への過去の損傷によるものか、あるいは単に天体観測に基づくものか、アモスは破滅を予言していた。彼は道徳と災害を結びつけ、人々が正しく行動していないと告げるずうずうしさを見せたため、殺害された。しかし彼の死は火星を止められず、災厄は予言通り襲来した。

この災厄はユダの王ウジヤの時代に「ラアシュ(震える、騒乱)」として知られた。大地は揺れ、山の一部が削り取られた。

この出来事の特異な点は、人々が地震前に町を離れたように見えたことだ。現代の地震「予測」技術がなかった当時としては驚くべきことで、現代の方法を用いてもなお驚くべき事象である。しかし、人々が遠くに迫る火星を目撃し、前回太陽や月以外の天体が同じ大きさに見えた時の出来事を思い出したなら、落下物に巻き込まれない場所を探すのは当然の行動だった。

この地域の人々は「深い闇の日」や「夜のように暗い日」について語っていた。ヴェリコフスキーは、太陽系の秩序に変化がないと仮定した天文学者たちが、紀元前763年から紀元前586年の間にパレスチナから観測可能な日食は存在しないと計算したことを指摘した。当然ながら、日食が起きなかった時期に人々が日食(間違いなく日食である)について語っていることに彼らは困惑した。「日食」については後述する。しかしこれらの暗黒の日々には、日食と通常関連付けられない現象が伴っていた。また多くの人々が破滅を予感していたようで、イザヤ書22章13節に偶然にも表れているように「食べよう、飲もう。明日は死ぬのだから」という態度が蔓延していた。

イザヤ、ヨエル、ミカはそれぞれ追加の災厄を予言した。別の遭遇も実際に起きた。アハズはユダの王だったが、その出来事の前に死去した。火星の災厄はアハズが埋葬された日に発生した。その日、日時計が約10度(約40分)変化したとされている。ヴェリコフスキーは、証拠が地軸の移動または傾斜を示し、それによって日没が早まったことを立証した。この物語は、と彼は述べた、「多くの民族の記録や伝承にも関連して語られている。天体が地球に非常に接近し、地球の夜側において地球と同じ方向に移動したように見える」(35)。

最後の火星現象はアハズの後継者ヒゼキヤの時代に起きた。この時アッシリアはユダと接触していた。アッシリアのセンナケリブの八つの遠征記録は「テイラー・プリズム」と呼ばれる粘土板に刻まれている。これは焼成粘土製で楔形文字が記されており、その一部はヘブライの記録と一致する。当時センナケリブは中東各地を荒らし回り、ユダが「保護」料を納めなければヒゼキヤにも同様の報いをもたらすと宣言した。ヒゼキヤは貢ぎ物を納め、ユダはしばらく平穏を保った。ヒゼキヤはこの機会を活かし、エルサレムの城壁を強化した。さらに軍備を増強し、都市に水を供給しつつ敵への給水を遮断できる水供給システムを整備した。

センナケリブはこの動きと、エルサレム周囲の石壁のような危険な攻撃兵器を築くというヘブライ人の平和への脅威を耳にした。ヒゼキヤはエチオピア王ティルハカやエジプトとも同盟を結んでいた。センナケリブは軍を集めエルサレムへ向けて進軍した。二度目となるラキシ近郊に本拠地を置き、壁越しにヘブライ人へ降伏を叫ぶ使者を送った。これを実行したのはセンナケリブの将軍ラブシャケであった。彼は古代の戦争プロパガンダの達人であり、ヘブライ人に対し「アッシリア軍が突入する直前、サマリア人も自分たちの神々が助けてくれると思っていたが、サマリア人に何が起きたかは皆が知っている」と告げた。

しかし、センナケリブの軍勢は天からの「爆風」によって壊滅した。一日で185,000の兵が倒れた。(センナケリブの息子たちはこの結果に明らかに不満を抱き、父が帰還した際に彼を殺害した)。センナケリブの死は、聖書とセンナケリブの息子エサルハドンの楔形文字碑文に全く同じ形で記録されている。

この「爆風」はおそらく火星接近の結果だった。一つの可能性として、惑星間放電が考えられる。このような現象は、一般的な疫病説よりも、一日で集団全体を壊滅させる可能性が高い。疫病であれば、死者は数日あるいは数週間にわたって分散して発生するはずであり、一日で全滅することはない。

この出来事は紀元前687年に起こり、アハズ王が葬られた日に地球の軸の傾きが逆転する現象を伴った。天体の接近が軌道擾乱を引き起こし、後に逆転する現象は現代でも観測されている。ウルフ彗星が木星に接近した際、その軌道が変化したが、後に再び木星に接近したことで彗星はほぼ元の軌道に戻った(36)。

紀元前687年の事象は、地球と火星の最後の接近遭遇だった。惑星変動に関連する古代記録の多くは、特定の日付と容易に関連づけられない。しかし文献からは、古代人が太陽系で起きた変化を記述していたことがしばしば明らかであり、これらの記述に「解釈」が必要とされる場合、それは斉一説的概念に無理に当てはめようとする場合に限られる。

論理的かつ科学的な手法で記された古代ヒンドゥーの天文文献が存在し、その執筆者が数学に精通していた証拠が示されている(37)。彼らは地球が球体であり、空間における方向は相対的であることを知っていた。しかし、ある章は奇妙と見なされている。惑星同士の遭遇を記述し、金星が通常これらの遭遇で勝利者であると主張しているからだ。この「非科学的」な章の説明として、著者が一時的に判断を誤ったという説から、この部分が後世に挿入されたという説まで様々な解釈が提示されている。

他の記述は科学性が明確でないかもしれないが、それらは「天空の様相が劇的に変化した」とも述べている。大熊座はかつて北極星を含んでいたと言われ、惑星衝突以前に見られなかった「海へと沈み始めた」と記されている。後世の解釈者たちは「大熊座は常に海へと沈んでいたはずだから、古代人がこれを述べる理由はない」と主張した(38)。

『イリアス』にも太陽系の変化に関する記述が含まれている可能性がある。ヴェリコフスキーは、ホメロスがこれらの変化に関する物語をいつ創作したかについて議論があると指摘した。彼は、惑星衝突の参加者たちがホメロスの最古の生存時期の手がかりを与え得ると述べた。一部の権威者はホメロスの年代を紀元前1159年という早期から紀元前685年という後期まで幅を持たせている(39)。

ヴェリコフスキーは、金星と火星の接近が暗示されていることから、ホメロスは紀元前9世紀以降に作品を執筆したに違いないと示唆した。また、地球と月が火星との問題を抱えていることから、『イリアス』はおそらく紀元前747年以降に成立したと考えられる。するとホメロスはアモスやイザヤと同時代、あるいはその直後に存在したことになる。トロイア戦争も火星接近の時期と重なるため、ホメロスはトロイア戦争当時か、その直後に生きたと考えられる(40)。従来の見解では、ホメロスはトロイア戦争の数世紀後に生きたとされる。

最後の惑星遭遇は紀元前687年で、その後太陽系は安定化した。その後で最も顕著な大災害は、 エジプト史の現代的なアレンジだった。これらの問題とその発生経緯については次章で論じる。

第三章

歴史的構築 THE HISTORICAL CONSTRUCTION

エジプト史は、世界の古代史における絶対年代を決定する基準となっている。この基準が誤っている場合、これを参照基準として用いる国々において考古学的問題が生じる。『混沌時代』においてヴェリコフスキーは、こうした問題の数々を記述し、改訂年代学を用いることでこれらの問題が解決されることを示している。ここではその要点をいくつか検討するが、まず世界史の基準に欠陥が入り込んだ経緯を考察するのは興味深い。この点については、ヴェリコフスキーが「天文学と年代学」と題した論文で論じている(1)。

基準の起点 ORIGIN OF THE STANDARD

背景として、相対年代測定と絶対年代測定を定義する必要がある。ある王が主要な戦いの3年後に死去したことが知られている場合、その王の死の時期は戦いを基準とした相対的な情報に過ぎない。他のいくつかの出来事についても、その戦いから何年か前または後に発生したことが知られているかもしれない。こうして王の生涯に関する相対年代学が決定される。

他国の年代学からその戦いが西暦1066年に起こったと確立されれば、王の生涯の絶対年代学が決定できる。そうすれば王が西暦1069年に死去したことが判明する。

国家の相対的内部年代測定は基本的に発掘によって確立される。地質学と同様に、表層は理論上最も新しく、したがって層は深くなるほど次第に古くなると仮定される。陶器、文学、その他の芸術形式の相関関係を異なる地域間で結びつけることで、他国に対する相対的な時間尺度を提供する。古代史の大部分において、文化の絶対年代測定はエジプト史との関連付けによって得られる。したがって絶対年代の真の鍵は、特定文化をエジプト年代学と結びつけることにある。

これは、エジプトの年代学が非常に広く知られているか、あるいは並外れて熟練した広報係を持っていたかのどちらかであるという印象を与える。残念ながら、後者の方が事実であるようだ。

時間の尺度 THE TIME SCALE

古代エジプト人は現代のような絶対的な時間尺度を用いなかった。特定の年を基準に各王朝の出来事を関連付けるのではなく、特定の統治者の即位開始を基準として出来事を参照した。

エジプトの絶対年代学を構築する上で、この慣行は少なくとも二つの点で曖昧さを生じさせた。第一に、父と息子の共同統治の場合、各統治期間に重なり期間が含まれるかどうかが必ずしも明確ではない。ある王が12年間統治し、その息子が10年間統治し、共同統治期間が3年間と分かっている場合、両者の統治期間の合計が19年なのか、22年なのか、25年なのかが不明確である。さらに、特定のファラオについて知られている最長在位年数が、その個人の実際の統治期間全体ではない可能性がある。

第二に、特定の治世における最後の既知の文書が、その治世の終了より数年前に書かれたものである場合がある。もしその文書が特定のファラオの治世6年目に起きた出来事を記述しているなら、そのファラオは6年間統治したとよく解釈されるが、実際には20年間統治していた可能性もある。これらの年代学的問題をさらに複雑にしているのは、王朝順序が確定していない事実である。「連続して統治した二王朝の順序を示す歴史的証拠が存在する例はごくわずかである」(2)。

これらの誤りの源に加え、ヴェリコフスキーはエジプトの歴史家・司祭マネトが提供した王朝リストに、王朝内の余分な年数や余分な王朝が含まれていると指摘した。この誇張傾向は、エジプト文明がギリシャやアッシリア・バビロニア文化よりはるかに古いことを示す試みとして始まったようだ。

マネトの王朝リストには二つの重大な問題がある。第一に、互いに一致しない二つの版本(エウセビオス版とアフリカヌス版)が存在する。第二に、マネトのリスト上の王が、遺跡に記された王とどの対応関係にあるかを特定することは容易ではない。

豊富な文献的証拠が存在する王朝は二つ(第18王朝と第19王朝)のみである。この証拠はマネトのリストの信頼性を損なうものである(3)。

マネトを裏付ける、あるいは反証する追加的な証拠が存在しない場合、彼の体系はほとんど疑問なく受け入れられてきた。ヴェリコフスキーはブレステッドの言葉を引用し、マネトの年代学について「後世に書かれた、不注意で無批判な(いいかげんな)編集物(寄せ集め)であり、そのような遺物が残って存続している事例の大多数において、同時代の遺物から誤りであることが証明されうる」と述べている(4)。

驚くべきことに、マネトに帰せられる情報を「信頼するのは極めて危険である」と述べたホールは、一方で「エジプトの司祭マネトによって保存された連続的な文献的伝統」ゆえに、古代エジプトの基本年代学は推測ではなく確実であると主張した(5)。ホールはさらに、この基本枠組みが考古学によって補完・裏付けされていると述べた。しかし考古学者たちは、碑の銘文を分析しマネトの年表と照合することでこの枠組みを固めたわけではない。ヴェリコフスキーが指摘したように、「奇妙な事実は、象形文字が初めて解読されるはるか以前から、エジプトの王たちは、従来の年代学が今もなお彼らを閉じ込めておく世紀に位置づけられてきた」ということである。マネトが提供する誤りの可能性に比べれば、わずかな変更は比較的軽微なものだった。

おそらくこれが、ガーディナーが1961年に「誇らしげに宣伝されているエジプト史は、単なるぼろきれの寄せ集めに過ぎない」と述べた根拠の一部であろう(6)。

実際、マネトの著作はすべてが彼の記述通りに受け入れられたわけではない。彼の年代設定は「途方もなく長い」と見なされたため、マネトの王代記の一部を絶対年代に固定しようと天文証拠が用いられた。ここで手品のような操作が始まる。従来年代学の根拠は目にも留まらぬ速さで持ち主を変える。歴史家と天文学者は互いに、相手こそが従来年代学を支える正確なデータを持っていると言い、ゆえに自らの推測こそが真実だと主張するのだ。

考古学的証拠には矛盾点があり、エジプト年代学に誤りの可能性を強く示唆している。いくつかの例は後述する。歴史家にこの種の問題を問いただすと、従来の年代学は天文学者によって裏付けられていると即座に返答される。天文学者にその相関関係の信頼性を問うと、歴史家たちが豊富な相関データを持っているから正しいに違いないと言われる。この堂々巡りの支持は印象的に聞こえるが、この相互支援はいったいどれほど実体があるのだろうか?

天文学的裏付け ASTRONOMICAL SUPPORT

シリウス星はエジプト語でソティス(Sothis)またはスプト(Spdt)と呼ばれ、シリウスの出 rising of Sirius(昇り)がエジプト史の絶対時間基準の基盤と考えられてきた。しかしヴェリコフスキーは、いわゆるソティス周期が実際にはシリウスではなく金星に関連していたとする説を支持している。バーゼル大学天文学部に所属したナップも、早くも1934年にこの見解を表明している(7)。

一部の歴史家はソティス周期が絶対時間測定に用いられたと想定しているため、この「天文学的根拠」の分析は興味深い。

エジプトの365日間の暦年は、365.25日間の天文年と1460年ごとにしか一致しない。ローマの著述家ケンソリヌスは、この期間を「大年」「ヘリアカル年」「神々の年」と呼んだと記している(ケンソリヌスはまた、二つの世界的大災害の間隔を指す「カタストロフィックな年」についても記述している)。彼はまた、ソティスがシリウスのエジプト名であり、「大いなる年」はトートと呼ばれる月の最初の朝にシリウスのヘリアカルライジング(太陽が西の地平線に沈んだ後、恒星または惑星が夜空に初めて再び見えるようになる時間のこと)で始まる、とも述べた。

太陽と同時に昇る状態をヘリアカルライジングと呼び、日の出直前に星が昇り、太陽光の輝きによって昇りが遮られていた後、肉眼で再び初めて見えるようになることを指す。暦が1年365.25日ではなく365日しかない場合、4年ごとに暦は1日不足する。したがってこの暦では、恒星が太陽と同時に昇るのは4年ごとに1日遅れる。4年ごとに1日を失うため、恒星が実際に同じ日に太陽と同時に昇るのは1460年周期となる。つまりシリウスがトート月の初日に太陽と同時に昇るのは1460年周期となる。これがシリウスの周期である。「ソティス周期の連番年によって記録された古代エジプトの事象は知られていない」(8)。シリウスが1460年ごとにトート月の1日に太陽と同時に昇るにもかかわらず、現代の学者はこの日付が毎年象徴的に祝われたと推測している。

歴史家ケンソリヌスは紀元238年頃に執筆し、エジプトのアレクサンドリアのテオンはセンソリヌスの次の世紀に著述した。両者はシリウスの開始時期について合意していたようだが、これが元々シリウスに関連していたことは証明されていない(9)。

仮に関連していたとしても、シリウスを既知のエジプト史事象と関連付けるには数多くの問題が伴う。まず、シリウスに関連付けられ、マネトが列挙した王朝の一つに見られる名前が必要である。テオンはメノフレスという名前を提示している。これは一般にラムセス1世を指すと考えられている。もしこれが真実であり、古代エジプト人が時間基準としてシリウスを使用していたなら、基本的な年代順序を見つけることは比較的容易だろう。しかし、前者は疑わしく、後者は歴史家たちがこの「確かな」歴史を構築しようとする際に用いる手法に過ぎない。

実際、テオンはメノフレスが王であったとは述べていない。彼は賢者、予言者、科学者、あるいはファラオの元宗教的助言者だった可能性もある。また、メノフレスは人物ではなく、古代エジプトの首都メンフィスという都市を指すという説も、多くの論理的根拠と共に検討されてきた。

メノフレスが実在の人物かつ王だったという前提を受け入れるなら、マネトの王名一覧にはメノフレスと類似するが完全に一致しない名を持つ王が少なくとも6人存在する。その一部は、マネトの膨大なリストに記載されている以外に、実在を証明する確固たる証拠がない。

一つの可能性はラムセス2世の後継者メルエンプタハだった。この名は類似しており、一部の歴史家は彼の王朝を紀元前1321年頃に位置づけようとした。しかし、歴史家たちがラムセス2世を紀元前1300年より前に置くことを望まなかったため、この説は却下された。

こうして最終的に選ばれた人物は、メノフレスと類似した名を持つという理由で、ラムセス1世(別名メンペティレ、メノフレスと類似)と推定された。ただしこの同定は王名表ではなく、記念碑の碑文に基づくものである(セティ1世もかつてメノフレスと同定されたが、これは循環論法に基づくものだった)(10)。

ソティスに関する言及は少なくとも他に二つ存在する。一つはファイユームのイラフム神殿境内で見つかったパピルス文書の記録である。これは名前のない王の治世中にソティスが昇った時期を示している。王に関する推測は可能だが、正確な天文計算はそうした推測に依存する。もう一つの言及はエレファンティネの石碑に見つかった。これはソティスのヘリアカル・ライジングの記録と推定され、王はトトメス3世と特定されている。しかしトトメス3世の治世年は記されていないため、さらなる誤差が生じる可能性がある。

ヴェリコフスキーは、いわゆる天文学的根拠に基づく従来型年代学は、せいぜい高度に推測的であると事実上論じている。太陽系の変化がないと仮定しても(それ自体が根拠のない仮定だが)、天文学的情報のあいまいな一致は三つの要因による可能性がある。ソティス周期がシリウスを指さない可能性、シリウスを指すものの実態としてヘリアカルライジングの言及がない可能性、あるいはシリウスが基準として用いられたが裏付けデータが現存しない可能性である。最初の二つのいずれかが成立すれば、従来の天文学的根拠は消滅し、三つ目は誤差の余地が相当あることを示唆している。

これほど実証が乏しい以上、ヴェリコフスキー以前・以後の研究者がいわゆる「ソティス説」に異議を唱えたのも当然である。しかしダネリウスが指摘するように、ヴェリコフスキーは代替年代学を提示していた(11)。

改訂年代学 THE REVISED CHRONOLOGY

ヴェリコフスキーの改訂年代学の骨子は、1945年に小冊子『古代史再構築のテーゼ』で初めて発表された。この小冊子には彼の再構築に関する284の基本的論点が収められていた。1972年までに、ヴェリコフスキーは新たな証拠を発見し、このうち3~4点について見解を変更したが、再構築全体の有効性は依然として維持された。

1952年、ヴェリコフスキーは『混沌時代』を出版し、ここで『古代史再構築のテーゼ』で提示された各論点についてより詳細な説明と裏付けを加えた。『混沌時代』は当初計画された全4巻の第1巻に過ぎず、出エジプトからファラオ・アクエンアテン統治期までの時代のみを扱っている。本稿ではそのテキストの一部を検討するが、興味深い詳細な議論については読者は再びヴェリコフスキー自身の著作を参照されたい。

イプウェル IPUWER

『古代史再構築のテーゼ』においてヴェリコフスキーは、パピルス・イプウェルについて「中王国時代終焉直後に起源を持つテキストであり、原典は災いと出エジプトの直接の目撃者によって記された」と述べた。『パピルス・イプウェル』(別名『エジプトの賢者の訓戒』)を翻訳したガーディナーも当初、この文書を第一中間期に帰属させていた。

ルイス・M・グリーンバーグ教授は、ガーディナーの研究以降、ヴェリコフスキー以外にジョン・ヴァン・セターズだけがこのパピルスを詳細に検証したと指摘している(12,13)。グリーンバーグはヴァン・セターズの言葉を引用し、「あらゆる証拠を総合すると、全ての要件を満たす日付が一つ浮かび上がる。それは第13王朝後期である。正書法と言語学的証拠が常にこの後期の年代を指し示してきただけでなく、当期の社会・政治史に関する我々の現在の知見もこの見解を裏付けている。この主題に関する最終結論は未だ出ておらず、より多くの学識ある権威がこの重要な文献の再検討に加わることを期待する。もしこの後期の年代測定が成立すれば、[訓戒]は実際に第二中間期とヒクソス問題の理解を助けることになる。筆者としては、依然として早期年代を主張する側こそが立証責任を負うように思われる」。

ヒクソス THE HYKSOS

ヒクソスについてはこれまで簡潔に言及したのみであるため、当然の疑問として「ヒクソスとは何者か?」が浮かぶ。この疑問は歴史家にとっても関心事であり(14)、ヴェリコフスキーは『混沌時代』第Ⅱ章で詳細に論じている。この同定に関する手がかりの多くは、現存しないエジプトの司祭マネトの著作を引用した人々の記述に見出される。

学者の間ではヒクソスの起源について意見が分かれている。彼らに関する情報はほとんど存在しないようだ。芸術作品や文学作品も残さず、ヒクソス支配に関するエジプト人による言及もほとんど見られない。

一部の古代資料(マネト、ヨセフス)によれば、ヒクソスは破壊しか知らない野蛮人であり、エジプト人はむしろ自然災害の方がましだったかもしれない。ある文献はヒクソスを「……東方の卑しい出自の集団……」と記し、彼らが容易にエジプトを掌握したと述べる(15)。もしヒクソスがヴェリコフスキーの主張通り、出エジプト後にエジプトへ侵入した民であるならば、彼らが支配権を握るのに問題がなかったとしても驚くに当たらない。この国は自然災害によって荒廃しただけでなく、軍隊の大部分が「渦潮」で失われていた。これはエジプト国内に抵抗勢力が存在しなかった理由を説明するが、ヒクソスがエジプトの支配者となる前に何者であったか、あるいは同様に重要なこととして、エジプトから追放された後にどこへ行ったのかについては説明していない。

第Ⅱ章で述べたように、この頃各地で物理的状況が激変し、多くの集団が移住を余儀なくされていた。イスラエル人はシナイ半島辺境にいた際、この大規模な移動の一部であるアマレク人と遭遇した。彼らはアマレク人と少なくとも二度の主要な戦いと数多くの小規模な戦いを繰り広げたが、ヴェリコフスキーはアマレク人をヒクソス-アマレク人と同一視している。彼らはおそらく、エジプト人が「アム」と呼んだ同じ民族でもあった。

ヒクソス、すなわちアマレク人は、この直前に南パレスチナを占領していた。イスラエル人が目指していたのはこの地だったが、遊牧民の大群との遭遇によりその希望は挫かれた。ヒクソス-アマレク人は獰猛で、この地域の他の部族の大半よりも強大だった。イスラエル人は彼らとの戦いで大きな損害を被り、パレスチナへの進入を試みないことを決断した。これが荒野での放浪の時代の始まりである。ヒクソス-アマレク人との戦いはイスラエル人に強い印象を残し、「アマレク」という言葉は今も根深い恐怖と結びついている。

エジプト人にとってもヒクソスは不快な記憶だった。エジプト人にとってヒクソスは、何事も上手くいかない時代の連続した災厄の中でも最悪の存在だった。聖書には、このエジプトにおける最後の「災い」がイスラエル人に知られていたことを示す記述がある。詩篇の著者はエジプトの災いについて論じ、「主は彼らに激しい怒りと憤りと苦難を注ぎ、悪しき天使たちを彼らの間に遣わされた」と記している(16)。「悪しき天使」という表現は聖書史家たちの間で大きな議論を呼んだ。ヴェリコフスキーは、この表現がヘブライ語において異例であるだけでなく文法的にも不正確であり、かつ他に類例がないことから、おそらく本文が改竄された可能性を示唆した(17)。無声子音「アレフaleph」一つを変えるだけで、「悪の天使の派遣 sending of evil angels」は「王-牧者 king-shepherds たちの侵略」となる。マネトはヒクソスについてこう記している。「彼らの民族はヒクソス(キクソス)という総称を持ち、これは『王なる牧者 king-shepherds』を意味する。最後の災いは王なる牧者ヒクソスの侵入だったようだ。この場合『邪悪な天使 evil angels』は、元の意味ほど情報量は豊富ではないが、適切な表現であった可能性が高い」

パピルス・イプウェルには、混乱と侵略の記述に加え、公的機関が侵入され人口調査リストが持ち去られたとの記述も含まれている。ヘブライの伝説には、アマレク人がエジプト公文書館からイスラエル人の系譜情報を入手したとの記述がある。これはパピルスの侵略者がヒクソス-アマレク人だったという説をさらに裏付けるものである。従来の年代学によれば、出エジプト後もエジプトは依然として強大であり、政府文書が盗まれることを許す可能性は低かった。

古代文書によれば、ヒクソスは400年余りにわたりエジプトを支配した。ソティス理論に基づく通説では、ヒクソスの支配期間はわずか120年とされる。しかし第12王朝と第18王朝の間の期間では、ヒクソス支配とそれに伴う文化的変化を収めるには時間が不足しており、ヒクソスが実際には100年をはるかに超える期間支配していた可能性が示唆される。この可能性はフリンダース・ペトリー(ピートリー)によって検討され、ヒクソス支配の期間に追加のソティス周期を設けるべきだと提案された。これによりユリウス暦で1460年が加算され、ヒクソス支配と重要な文化的変化に十分な時間が確保される。しかし残念ながら、それでも12世紀分の空白期間が残される。したがって、第12王朝と第18王朝の間に追加のソティス周期を設ける案は却下され「短縮版」が採用された。

修正年代学によれば、ヒクソスは中王国滅亡から新王国成立までの期間、エジプトを支配した。この支配は約400年間続いた。これはヨシュア記と士師記に記述される時代とも一致する。これらの書物にはエジプトによるカナン支配の記述はない。修正年代学ではエジプト自体が外国支配下にあったため、これは合理的である。しかし従来型年代学ではエジプトがパレスチナを支配していたことになり、ヨシュア記や士師記にエジプト支配の言及がない矛盾が生じる。

ヒクソスは400年の支配期間中、一連のヒクソス系ファラオを生み出した。彼らはエジプトを冷酷に統治し、その権力と残虐性は多くの国々に知れ渡っていた。聖書にはアマレク人が諸国の中で最初と記されている。修正年代学では彼らがヒクソスと同一視されるため理解可能だが、従来型年代学では不合理である。この年代学によれば、アマレク人は強力な集団として歴史上の位置付けが不可能であるため、小規模なゲリラ集団であったに違いない。

聖書はアゴグ(アガグ)という名がアマレク人の指導者二人につけられたと記録している。この記録の一部は、イスラエル人がアマレク人を単なる一夜の盗賊の遊牧集団以上の存在と考えていたことも示唆している。アゴグはヨシュアの時代に統治した。ある魔術師のイスラエルへの願いはこう述べている。「……その王はアゴグより高く、その王国は高められるであろう」(18)。イスラエルの支配者たちは、既に自分たちがアマレク人の支配者たちに対する一般的な評価を超越していると自認していたはずである。ではなぜ「アゴグよりも高くなる」ことを望むのか? アゴグはアマレク人の支配者たちの中でも初期の者であり、別のアゴグはアマレク人の支配者たちの最後を飾った。ヒクソス王朝の最初のファラオの一人にアポップ(アポフィス)がおり、別のアポップがヒクソス王朝の最後のファラオだった。この対応関係は、ヴェリコフスキーが偶然ではなく修正年代学の論理的帰結であると示唆した無数の偶然の一致の一つである。アゴグはアポップであり、アマレク人はヒクソスだった。

ヴェリコフスキーは、アゴグAgog とアポップApop の類似性が初期ヘブライ文字ではさらに顕著であると指摘した(19)。斜め二線の間の角度の大きさが、ペイ pei(p)とギメル gimel(g)の唯一の相違点だった。また、エジプト象形文字を現代子音に翻訳する際には一定の自由度があるため、この差異はその過程で生じた可能性がある。

ギリシャ神話には、オギュゲス(古代ギリシャの神話上の王)という名の重要な王が統治した動乱の時代に関する物語が伝わる。しかしオギュゲスはギリシャの王ではなかった。一部の伝説ではオギュゲスはエジプトに居住し、エジプトのテーベはギリシャのテーベと区別するため「オギュギア人のテーベ」と呼ばれた(20)。この事象やその他の示唆から、ヴェリコフスキーはオギュゲスの時代がアゴグの時代と同一であると提唱した。

ヒクソスはアヴァリスに首都兼要塞を築いた。ここは彼らの支配体制の中核であり、名ばかりのエジプト人王子たちに命令を下す拠点でもあった。やがてこのアヴァリスが陥落したことで、ファラオ体制が復活し、エジプト新王国時代が幕を開けることになる。この戦いの記録はエジプトの史料に残されており、属国ファラオ・カモセの時代に起きた出来事とされている。なかでも優れた記述のひとつは、戦闘に参加した将校の墓の壁に刻まれていたものである。もちろんその内容は、戦場でのその将校の武勇を讃えるものだが、同時に、決定的な役割を果たした名もなき外国勢力にも大きな功績を認めている。ヒクソス追放の決定的要因となった同盟者は、「ある者 One」と呼ばれていた。「"ある者" がこうした、"ある者" がああした、そして最後には “ある者" がアヴァリスを陥落させた」(21)。

自分がその偉業を成し遂げたわけではないとき、「ある者 One」にそれを帰するのは、そう珍しいことではない。これは古代からの慣習かもしれないが、おそらく今後もずっと粋なやり方として残るだろう。エジプト人はヒクソス時代の終わりには、「ある者化("ある者"に仕立て上げること)oneing」を極めていたが、「ある者たち」の王については一切言及していない。もしヒクソスがアマレク人であり、約400年間支配していたとするならば、彼らが外国勢力の助けを得てエジプトから追放された出来事は、イスラエルのサウルによる「アマレクの都」とアマレク王アガグの捕縛と一致することになる。「アマレクの都」については議論がある。というのも、従来の年代学では、アマレク人は都市を持たない小規模な遊牧民であるとされているからだ。

ヒクソス-アマレク人の敗北とアヴァリスの陥落後、サウルはアゴグら数名を解放した。これは重大な政治的失策となった。残存ヒクソスはシャルヘンという都市を要塞化し、ヨアブ軍とエジプト軍は陥落まで数年にわたり「シャルヘンを包囲」した。追加の戦いは多大な犠牲を伴ったが、ヒクソスのシャルヘン移住は後にイスラエル人に今日に至るまで問題を引き起こすことになる。後の歴史家マネトは、ヒクソスがシャルヘンへ移ったと明記したエジプト文書にアクセスできなかったか、意図的または無意識に誤って引用した可能性がある。しかし彼は、ヒクソスがユダヤ地方に都市を築きエルサレムと名付けたと記している。ヴェリコフスキーは、ユダヤ人を憎まれたヒクソスと誤認したこの記述が、その後も特定の偏見を生む原因となったと示唆している。

ヒクソスの追放は中東全域にとって有益だった。エジプトは再び栄光を取り戻し始め、イスラエルも繁栄を続けた。ダビデの後、ソロモンが権力を握り偉大な王国を築いた。これは幾つかの問題点を提示する。従来の年代学によれば、ソロモンはエジプト人にとってほとんど無名の支配者であったはずであり、また、さほど知られていない無名の公国の支配者であったシバの女王を、偉大な女性支配者として特定することは不可能だからである。

シバの女王 THE QUEEN OF SHEBA

シバの女王の物語は、常にどこか神秘的な空気に包まれている。聖書の記述によれば、威厳ある女王がエルサレムの王ソロモンの知恵と権力について耳にしたようだ。彼女はソロモンに関する噂の真偽を確かめるためエルサレムを訪れ、彼への贈り物を持参した。両者は互いに感銘を受け、ソロモンも彼女に贈り物を返礼した。彼らは知的な会話を交わし、少し戯れ、彼女は故郷へと帰った。この物語は聖書の二箇所でより詳細に記述されている(22)。

1世紀の歴史家ヨセフスは、シバの女王を「エジプトとエチオピアの女王」と記している(23)。従来の年代学によれば、この時期に女性ファラオは存在しなかった。エチオピアは彼女を自国出身と主張する意思があり、「シバの女王はここに眠る」との看板設置にも異論はないだろう。また南アラビア(イエメン)も女王の故郷と考えられている。

しかしイエメンはエルサレムから危険な砂漠を1400マイルも隔てた地であり、エチオピアのみの女王では全ての条件を満たさない。地理的困難にもかかわらず、標準年代学に基づくシバの女王の故郷探しは続いている。

従来の年代学によれば、ソロモンがこの西方の神秘的な訪問者をもてなす約600年前、エジプト史においてこの物語の逆転版が起きた可能性がある。エジプトの女ファラオ、ハトシェプスト女王はプントと呼ばれる地へ赴き、贈り物を受け取った。プントの支配者と会談し贈り物を受け取った後、彼女はエジプトへ帰還。そこで寺院を建立し、旅先で目にしたものと類似した儀式を開始した。ヴェリコフスキーのヒクソス-アマレク人の関連付けが正しければ、ハトシェプストもソロモンと同時代の人物となる。多くの謎を抱えた一つの物語とその逆説的な物語(同様に未知数が多い)ではなく、同じ出来事を描く二つの補完的な物語が残されている(24)。

いわゆるプントのレリーフは、ハトシェプストのプントの地への旅の物語を伝えている。プントの地、すなわち神聖なる地、神の土地、あるいはレチェヌは、パレスチナと容易に認識されるべきだった。しかし、描かれた人々の肌の色合いが異なるように見え、植物の一部はパレスチナ固有のものではないと考えられた。この点に加え、従来の年代学によればパレスチナはハトシェプストにとって訪問に値する場所ではなかったという考えから、歴史家たちはプントの地を他の場所に見出そうとした。

この旅は通常の商業航海だったという説もあるが、ありふれた出来事を記念し「生涯に一度の経験」と称えるために、これほどの労力を費やすとは考えにくい。一部の学者は、ハトシェプストが遠征船の絵に描かれていないことを根拠に、実際に遠征していないとさえ示唆した。しかし当時のエジプトの慣習に従い、彼女は庶民と共に描かれておらず、船の横に女王サイズで描かれている。これは彼女が陸路と海路の両方で遠征を率いたという記述と一致する。

二つの物語の詳細を照合した結果、ヴェリコフスキーはハトシェプストがテーベからコプトスまでナイル川を下り、その後、陸路でエル・クォセイル(古代において聖なる地への旅の出発点とされた地)へ向かったと結論づけた。そこから船は紅海を渡りアカバ湾へ至り、湾を遡ってエジオン・ゲベル(ソロモンが偉大な港湾を築いた地)へ到達した。そこから陸路でエルサレムへ向かった。これはプント(古代エジプトの貿易記録から知られる古代王国。金、芳香性樹脂、黒檀、黒檀、象牙、野生動物を生産・輸出していた)への旅が一部海路、一部陸路であったという記録と一致する。帰路は地中海の港から始まり、ナイル川を遡ってテーベへ向かった。これも記録と符合する。

ハトシェプストが帰還すると、彼女はプントで目にした神殿を模した寺院を建造した。彼女は建設を「プントの建造」と呼び、壁面のレリーフはプントへの航海を描写したものだった。この寺院は「最も輝かしいもの」と呼ばれ、その遺跡は現在もテーベ近郊のデル・エル・バハリに存在する。この建築様式が標準的な伝統的エジプト様式に合致しないという明らかな事実について、多くの指摘がなされている。

ソロモンの神殿は破壊されたが、記録によれば彼の神殿と「最も輝かしいものの中の輝かしいもの」との間に強い類似性が示されている。プントの神殿の特徴の中でハトシェプストを最も感銘させたのは、アルグムの木が植えられたテラスであった。この植物学的特徴は彼女の神殿にも見られた。ソロモン神殿の主殿には3対1の比率が用いられ、ヘブライの宗教儀式の要素の一部はハトシェプストによって導入された可能性がある。レリーフに描かれた「驚異」の多くは、ソロモンが収集したことで知られる品々であり、彼はシバの女王が望むものは何でも与えた。

シシャク=トトメス三世 SHISHAK-THUTMOSE III

ハトシェプストの後継者はトトメス3世だった。ヴェリコフスキーは、このファラオがヘブライ人のシシャクであると主張する。ハトシェプスト治世の終わり頃、彼らは共同統治者であったようで、プントへの遠征時、トトメス3世は若き王子だった。彼はハトシェプストの旅に同行したか、後にその話を聞いた可能性があるが、トトメス3世が神聖なる地の豊かさを知っていたことは明らかである。貪欲さ、そしておそらく復讐心が、この地域を征服したいという彼の願望に大きく作用した。

ソロモンの死後、パレスチナ(特にユダ)は確かにエジプトのファラオによって略奪された。カルナックの記録とヘブライの歴史の両方がこの出来事を示している。しかし、従来の年代学ではシナイ半島が時間的歪みの中に置かれ、トトメス3世が数百年後まで存在しなかった地を征服したことになる。しかし証拠から判断すると、実際にエルサレムのソロモン神殿を略奪したのはトトメス3世だったようだ。

改訂年代学によれば、二つの大帝国、イスラエルとエジプトが、かつてのヒクソス-アマレク人帝国から台頭した。エルサレムはユーフラテスからエジプトに至る地域の支配的中心地であり、シリア、カナン、エドム、アラビア半島の一部を含む多様な風習の地域を統治した。標準的な政治的慣行として、ソロモンは重要でない事柄では全員を満足させようと努め、重要な問題では自己の利益を優先した。

ソロモンは敵を作った。彼らはトトメス3世に味方することで個人的な満足と金銭的利益を得た。トトメス3世はパレスチナ打倒を容易にするため、内部対立を助長した。ソロモンが死去すると、権力争いが内部敵意を生んだ。トトメス3世はこの事実を記録しており、彼がこれを助長した見解を裏付けている。さもなければ、自らの勝利の偉大さを損なうため言及しなかっただろう。

内紛を最大限利用した後、トトメス3世はパレスチナに侵攻した。最終的な遠征後、征服した119都市のリストが作成された。最も重要な都市が記載されるべきリストの先頭には、カデシュの名があった。これは従来の年代学において二つの疑問を生む。カデシュはどこにあり、なぜリストの先頭に置かれたのか?

シリアにはカデシュという地名があるが、この遠征でトトメス3世がそこまで進出した記録はない。また、シリア北部の町をパレスチナの首都と混同するはずもない。ガリラヤ地方に小規模なカデシュは存在したが、これを筆頭に掲げるのは、テキサス州バグタスルを米国最重要都市と記載するようなものだ。多くの古代ヘブライ語・アラビア語文献では、エルサレムがカデシュと呼ばれている。これは漠然とした推測ではない。明らかにカデシュはエルサレムであり、ユダの首都であったため記載されるべきである。従来の年代学にとって不幸なことに、ダビデがエルサレムを首都として確立したのは、トトメス3世による征服後だった。トトメス3世が征服した都市リストの他の名称については、言及されているもの(例えば、エタム=イトム、ベト・ズール=ブト・シル)は、従来の年代学によれば、征服当時存在していなかったが、後にヘブライ人によって設立された。おそらく、ヘブライ人はトトメス3世の数百年後にこの地域に到来したのである。

修正年代学によれば、ヘブライの記録にはパレスチナの首都カデシュがレハブアムによって統治され、エジプト王シシャクに征服されたと記されている。これはトゥトメス3世がカデシュを征服したとするエジプトの記録と一致する。ヴェリコフスキーは、異なる民族によるこの二つの記述が驚くほど詳細に類似していることを示し、これがさらなる調査の有益な領域となることを指摘している。

特にヴェリコフスキーは、トトメス3世が戦利品として持ち帰った品々とソロモンの神殿の収蔵品を詳細に比較すれば、非常に有益な知見が得られるはずだと主張している。そして実際に、この種の分析の一部を提示している(25)。完全とは言えないが、カルナック神殿の壁面に記された品々のいくつかが、元々はソロモンの神殿に由来するものであることを特定するには十分である。

多くの品々は高度な技術を持つ職人たちによって制作された。従来の年代学によれば、比較的未開のカナンでこうした偉大な職人たちの作品が見つかるのは驚くべきことだ。しかし修正年代学の下では、これらの作品はダビデとソロモンの時代の熟練技術者たちによるものと見なせる。従来の年代学が未開のカナン人に高度な芸術的技能を認めている以上、研究者たちの主張は実際にはこの時代のイスラエル人の能力に対する偏りのない評価を提供している。トトメス3世が略奪した工芸品を制作した人々に対する典型的な評価は、「彼らは驚くべき才能を持つエジプトの民族さえも凌駕する文明段階に立っていた」というものだった(26)。

ヴェリコフスキーによる比較例を以下に示す:カルナックの浮き彫りには、トトメス3世がソロモンの神殿から奪いアモン神殿に安置した多くの品々が描かれている。これらの品々はヘブライ語文献『列王記』『歴代誌』に記述されている。主に三種の金属が記述されている:金、銀、青銅(青銅は銅・錫・亜鉛の合金。真鍮は銅2:亜鉛1の合金。翻訳によってはこれらの用語が混同されている。以下では簡略化のため、青銅または真鍮製の物品を総称して「青銅」と表記する)。

カルナック神殿の浮彫り上段五列は金製品を表現している。続いて銀製品を描いた数列があり、その後青銅製品が描かれている。一部の品物には宝石・準宝石が使用されている。各品物には、その品が幾つ奪取されたかを示す記号が付されている。偶然にも、ソロモンには純金の品もあれば、木製に金板を打ち付けた品もあった。カルナクでは一部の品が「金」と呼ばれ、他の品は「金張り」と記されていた。

契約の箱は、イスラエルが定住地を持たなかった時代に宗教的物品を運ぶために用いられた。カルナックでは契約の箱を模した箱のレプリカが発見されている。多くの品には「ユリ細工」と呼ばれる装飾が施されている。ヴェリコフスキーはこれを「極めて特異な縁飾り様式」と指摘し、聖書記述とトトメス3世の浅浮き彫りにのみ見られると記している(27)。ライオンと牛はソロモンの神殿で装飾像として用いられ、カルナックの図像にもこれらの像が確認される。

ソロモンの神殿では壮麗な金の祭壇が燔祭(祭壇に焼いて供する捧げ物)に用いられた。別の祭壇は青銅製だった。カルナックでは、金製の器の一つが「(大きな)祭壇」と記されている。別の器は「青銅製の大祭壇」と呼ばれている。

ヘブライの歴史に記された金属製の器は「供えのパン」と呼ばれた。カルナックでは、銀製の器を模した円錐形のレプリカが「白いパン」と記されている。また、ヘブライの歴史に記述され壁面に描かれた、噴水のような独特の液体容器も存在する。両地域とも金製の鎖についても記述がある。

エジプトの碑文には、エジプトの様々な神々への偶像の表現が頻繁に見られる。トトメス3世が自身の神々のひとつに捧げた異国の神殿からの戦利品は、明らかに偶像崇拝的な聖なる物ではなかった。これらの物品がソロモンの神殿からのものであるならば、この非偶像崇拝的な側面は予想されるものである。

神殿には存在しないが、ヘブライの歴史に言及されているものとして、一群の300枚の盾がある。カルナックには盾の図柄が描かれ、300を表す記号が記されている。金属の種類は明記されていない。

カルナック神殿の壁面には、ソロモンが収集した膨大な動植物コレクションの図も描かれている。ソロモンが世界中から何年もかけて集めた珍しい鳥類、植物、動物が存在する。これらはトトメスが征服した土地に自生していた品々ではない。

ソロモンが亡くなる前、ヤロブアム(イスラエル北王国の初代王)はソロモンの領土の一部を独立国とする計画を立てた。ソロモンはこれを察知したため、ヤロブアムはファラオの保護を求めてエジプトへ逃れた。その後、ファラオはソロモンの死後ヤロブアムを帰国させることで、神の国に内紛を引き起こす機会を見出した。

聖書によれば、ヤロブアムはエジプト滞在中にアノと結婚した。彼女はシシャク(ヴェリコフスキーがトトメス3世と特定した人物)の妻テルケミナの長姉であった。さらにヴェリコフスキーは、ニューヨークのメトロポリタン美術館所蔵の古代エジプト内臓壺に注目した。この壺は死者の内臓を保存するためのもので、この場合の死者はアノという名の王女だった。壺はトトメス3世の時代に作られたものと確定されている。エジプトにおいてアノという名の王女は他に知られていない(28)。

ラス・シャムラ RAS SHAMRA

エジプト年代学が誤っているならば、絶対年代をエジプト基準から決定している諸国の歴史に問題が生じるはずである。『混沌時代』においてヴェリコフスキーは、この点に関するいくつかの印象的な事例を提示している。

その一例はキプロスとウガリット(シリア沿岸の古代都市ラス・シャムラ)の関係に関するものである。ウガリットの層Ⅰは二つの独立した手法で年代測定されたと考えられている。エジプト第18王朝および第19王朝(紀元前1600年~1200年頃)に遡るエジプト遺物が発見された。また、紀元前15世紀から13世紀前半に遡るとされるミケーネ様式の陶器も発見され、これによりエジプト年代との対応関係が裏付けられた。しかしこれらは相互に裏付け合う二つの独立した年代測定法ではなく、ミケーネ陶器の年代測定はエジプト年代学に依存しているため、実質的に一つの方法に過ぎない。したがってウガリットの絶対年代はエジプト年代学にのみ依存する。キプロス美術の特定時期は、この基準とは独立して年代測定が可能である。

キプロスとウガリットには、従来の年代学によれば約500年の隔たりがあると考えられる独特の墓が存在する。キプロスはシリア沿岸から約60マイル離れている。晴天時にはウガリットからキプロス島を望むことができる。両地域の住民が互いの存在を知り、交易を行い、互いの生活様式に影響を与え合ったと推測するのは合理的である。ヴェリコフスキーの修正年代学によれば、これらの墓は同時代のものとして生成される。したがって、両地域の墓地に同じ様式の特徴的な墓が存在することは驚くに当たらない。建築様式が同一であるだけでなく、キプロスとウガリットの墓には、死者に液体を提供する管が備えられていた(29)。

修正年代学のもとでは、ウガリットの墓室がキプロスのものを模倣したとも合理的に推測できる。しかし従来型年代学では、ウガリットの墓室がキプロスより先に存在したとされる。これは一方が他方に影響を与えるまでに約500年が経過したと仮定することを意味する。ウガリットがキプロスに影響を受けたという証拠が正しいならば、従来型年代学ではウガリットに500年先の未来を見通せる建築家が存在したことになる。仮にウガリットからキプロスへの影響であったとしても、ウガリットがほぼ500年間埋もれた後にそのような直接的な影響が生じ得るとする仮説は、依然として無理がある。

ウガリットの層Ⅰにある図書館でいくつかの粘土板が発見された(層の年代測定は粘土板の分析前に実施された)。これらの粘土板には少なくとも四つの異なる言語が記されていた。シュメール語、アッカド語、カル語(※フルリ語の誤記?)、そして初期ヘブライ語である。これらのうち一部が翻訳された際、従来の年代学がなければ人物や場所の特定は比較的容易であったはずだ。

ある粘土板には、王と外国人集団の追放について記されている。王の名はニクメド(Nikmed)。ニコメデス(Nikomedes)はギリシャ名で、元来イオニア起源と考えられている。外国人集団の一つはイマーン(Jm’an)と呼ばれ、イオニア人を意味するジャマン(Jaman)と特定された。ジャマン族に関連して言及された都市はディディム(Didyme)という名であった。これはイオニアの都市ディディム(Didyme)と解読され、アポロン・ディディマ(Apollo Didymeus)の工芸で有名である。ウガリトの他の碑文は「アポロ・ディディメウス(ギリシャ神アポロンの異名)」と訳された。残念ながら、こうした明白な関連性は従来の年代学では認められない。ウガリトの終焉を紀元前13~14世紀と定めた場合、イオニア人、彼らの都市ディディム、そして神アポロンはウガリト滅亡後まで存在しなかったことになる。

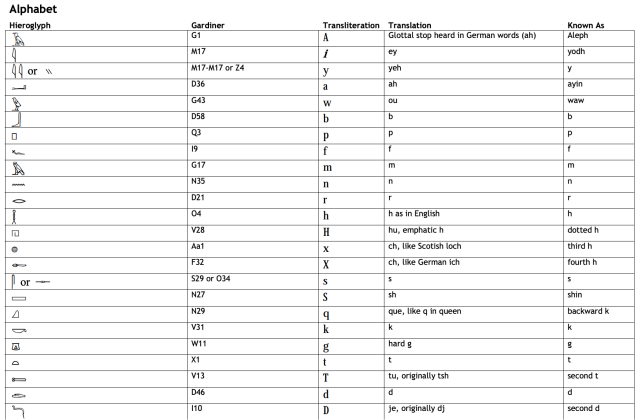

紀元前13世紀または14世紀頃に埋没したとされる場所で古代ヘブライ語を発見したことは驚くべきことだった。従来の年代学によれば、当時その地にヘブライ語の文字が存在すべきではなかったからだ。しかも発見されたのは未熟な初期ヘブライ語ではなく、高度なアルファベット形式の文字だった。従来の年代学によれば、未開のカナン人がヘブライ人がその地域に到達する前にヘブライ語を使用していたように見える。また、野蛮なカナン人は文化的にかなり進歩しており、ヘブライ人と同じ宗教を持っていたようである。通常のヘブライ語と、数世紀前のカナン人ヘブライ語とされるものには、特異な表現や言語様式が共通している。ヘブライ人は、500~600年も埋もれていた土地の習俗や慣用句を正確に再現しただけでなく、当時の装飾品や度量衡制度までも再現していた。修正年代学によれば、これらの文字は初期ヘブライ人の生活を描いたヘブライ語の初期形態となる。

カル語 Kharと呼ばれる言語も、従来の年代学からいくつかの驚きをもたらした。従来の情報によれば、カー語を話す人々が存在したとされるが、その時期から彼らは聖書の中の言葉にホリ人 Horites として記された野蛮な洞窟居住者の一種と見なされていた。しかし、カル語の文字体系が相当に発達していたことから、このホリ人との同一視は否定された。カル語の痕跡が他の複数の地域でも発見されたためである。したがって、カー語を話した人々はフルリ人Hurrians と命名された。彼らにアイデンティティを与えることは、従来の年代学と容易に整合しない。フルリ人は広範囲に移動し多くの業績を残したが、彼らの正体は特定が困難である。ヴェリコフスキーは、500~600年後にカリア人 Carians が同様の地域で同様の事績を成し遂げたと示唆し、修正年代学によればフルリ人はカリア人だったと主張した(30)。(ロバート・H・ヒューセンは、フルリ語とウラル語の比較も検討すべきだと提案している)(31)。

ウガリトの粘土板の一つに、後に「ケレトの詩(キルタ叙事詩)」として知られる叙事詩が発見された。ケレトはこの詩の主人公であり、侵略軍に対して様々な集団を率いて戦った英雄の活躍が描かれている。アシェルとゼブルンも詩に言及される二つの部族であるが、ゼブルンがどちらの陣営で戦ったかは定かではない。テラという人物が三万の反乱軍を率いてケレトと対峙した。この戦いはパレスチナ南部のネゲブ地方で起こった。

ここでも、従来の年代学では登場人物や場所の特定に問題が生じる。アシェルとゼブルンは当該地域で知られる部族だが、通説の年代学によれば、詩が書かれたはるか後まで存在しなかった。アブラハムの父テラがこの地域にいたことは事実だが、彼をネゲブに置く根拠はない。またテラの一族を30万の侵略軍と呼ぶことも不可能である。

エドム人の都市「セリロット」(サリラの単数形)も詩に言及されている。サリラはエレボアムの母であり、彼が紀元前920年頃に築いた要塞にその名を冠した。修正年代学によれば、要塞建設から一世代後、この地域の出来事を描く詩で「エドム・セリロット」という名称が使用されている。従来の年代学では、この詩は都市が実際にその名を持つ何百年も前にその名称を使用しているか、あるいは誰も遭遇したことのない別の都市を指していることになる。

同定の問題は極めて複雑化し、少なくともある研究者は、これは実在の出来事を描いた戦争詩ではなく、むしろ美的愛の詩であると結論づけた。テラは花婿、アシェルは後方または背後、ゼブルンは病人と訳された(32)。

修正年代学の下では、ケレトの詩の同定は無理なく可能となる。いずれの年代学においても、エジプトのファラオ・アメンホテプ2世(オクヘペルウレとも呼ばれる)がウガリットを含むフェニキア沿岸を脅かしたことは認められている。重要なのは、ケレトの詩をアメンホテプ2世の侵攻と比較し、それを修正年代学に基づくアメンホテプ2世時代のヘブライ記録と照合することである。ヴェリコフスキーはこれを実行し、三つの記述に単なる偶然では説明し難い多くの類似点を示した。

ウガリットの詩は侵略者が青銅と銅の短剣を所持していたと記している。アメンホテプ2世の軍勢も青銅と銅の短剣を所持していた。さらに注目すべきは、ウガリットで発見された詩が銅の短剣を指すエジプト語と青銅の短剣を指すエジプト語を正確に使用している事実である。

アメンホテプ2世 AMENHOTEP II

アメンホテプ2世は、パレスチナとシリア地域を征服し重税を課したトトメス3世の後を継いだ。トトメス3世の死後、これらの民は独立の機会と見て反乱を起こした。これによりアメンホテプ2世は自らの力を示す機会を得た。彼は数度の遠征で成功を収めたが、勝利として記録されている最後の遠征の一つは、勝利の要素を備えていないように見える。

この遠征の最初の戦いはモレシェトと呼ばれる場所で起こった。ここは出発地点から一日分の距離にあった。戦いの後、彼は帰路についた。これは輝かしい軍事遠征を始めた指導者の通常の行動ではない。帰路で、属領都市は騒動を起こし、アメンホテプ2世とその軍隊に無礼な態度を取った。これは通常、町を通過する強大な勝利軍に対して行われることではない。

帰還後、彼は記録係に一勝を記させたが、戦利品のリストは別の事実を示していた。獲得したのは戦車1台、馬2頭、鎖帷子1着、弓2本、矢筒1本、鎧1着。解読不能な品目も記載されていたが、矢筒の後に記されていたことから重要性は低かった。アメンホテプ2世が敵の戦車を奪って戦略的に撤退したように聞こえ、他の品々はたまたまその車内にあったようだ。

戦いが勝利ではなかったことを示す別の証拠は、記録係が大勝利を強調せず、アメンホテプ2世の戦場での英雄的行為を称賛し、彼の単独戦闘経験を言及した点である。勝利した軍が王を独り置き去りにすることはない。さらに、アメンホテプ2世の後継者は自らを「シリア征服者」と称しているが、もしアメンホテプ2世が実際に完全な支配権を保持していたなら、そのような表現は不要だったはずである。

したがって、アメンホテプ2世がこの戦いで敗北したことは明らかである。これはケレトの詩と聖書から導かれた結論とも一致する。アメンホテプ2世が敗北したとの結論はヴェリコフスキーだけが導いたものではない。ヴェリコフスキーは1949年に独立して同様の結論に達したシドニー・スミスを引用している。ただしヴェリコフスキーはアメンホテプ2世をエチオピア人ゼラと特定し、この人物が『ケレットの詩』に登場するテラと同一人物であると見なした。

第四番目の世代 THE FOURTH GENERATION

これまでヴェリコフスキーは、エジプトにおける三つの連続した時代を検証し、パレスチナにおける三つの連続した時代との詳細な類似性を示してきた(エジプトではハトシェプスト、トトメス3世、アメンホテプ2世、パレスチナではソロモン、レハブアム、アサ)(33)。しかし従来の年代学では、検討対象の歴史的時代は約500年から600年隔てられている。両者の相関関係を単なる偶然と説明するのは困難であり、ヴェリコフスキーによるアメンホテプ4世(アクエンアテン)の治世研究はさらに印象的である。アメンホテプ3世と4世の治世中、近隣諸国の重要人物がエジプトの支配者たちに書簡を送り、また受け取っていた。現存する二つの記録において、書簡の名称と詳細を実際に照合することが可能である。一つは「エル・アマルナ文書」と呼ばれる記録に、もう一つはエル・アマルナ文書より500年以上後に書かれたとされる聖書から読み取れる。この関連性に関する詳細を以下に示す。

アクエンアテン(アメンホテプ4世)の都跡でいくつかの粘土板が発見された。この遺跡はテル・エル・アマルナと命名され、そこで出土した粘土板の一部は「エル・アマルナ文書」と呼ばれる。これらの粘土板は、エジプトのファラオであるアメンホテプ3世と4世、および他国の王たちとの間の書簡である。シリアやカナンなど、これらの国々のいくつかはエジプトの支配下にあった。使用言語は主にアッシリア・バビロニア語(アッカド語)で、ヘブライ語に類似したシリア方言の単語も多数含まれていた。アメンホテプ3世宛ての書簡は、アクエンアテンが首都を移した際にテーベから持ち込まれた可能性が高い。修正年代学によれば、これらの書簡と関連する出来事は現在の年代(紀元前1410年~1370年頃)ではなく、紀元前870年~840年頃に位置づけられる。

書簡に言及された都市の一つはエルサレムと容易に特定できる。両年代記において同名で存在していた。しかし従来説では、イスラエル人がその地でその名称を与える何年も前に、なぜイスラエル系の名称で呼ばれていたのかという問題に直面する。

他の二つの都市は容易に特定できない。スムールとグブラであり、これらは繰り返し言及されている。多くの手がかりが、これら二つの都市をイスラエルの二つの首都 ─ サマリア(スムール)とイズレエル(旧グブラ)─ と特定することを示唆している。残念ながら、従来の年代学によれば、これらの都市は書簡が書かれた時期には存在していなかった。郵便事情を考えれば、消滅した町からの手紙を受け取っても驚くことはないかもしれないが、500、600年後に建設される都市からの手紙は予想外だろう。

イズレエル Jezreel の命名については、従来の年代学によれば、石板が書かれた時期より後のアハブ王の時代に結びつけることができる。アハブは悪名高いイゼベルと結婚していた。彼はイズレエル谷に都市を建設し、後にその谷の名を冠することになった。しかし、かつてこの都市はグブラと呼ばれていた可能性がある。ヴェリコフスキーは、この名称の起源には少なくとも二つの可能性があったと指摘する。「イゼベルはフェニキア人であり、フェニキアの地名に因んで命名したか、あるいは彼女自身に因んで命名した可能性がある。聖書記録におけるイゼベルJzebel は、楔形文字ではジェベル Jebel またはグブラ Gubla となるだろう」(34)。

多くのエジプトのファラオは複数の名前を持っていた。エル・アマルナ文書に言及されているファラオの名前はアメンホテプ3世や4世ではなかったが、この同定は他のエジプト文書からなされたものである。エル・アマルナ文書に言及されている他の支配者たちもまた複数の名前を持っていた。これにより、文書と聖書の両方に同じまたは類似した名前が見つかる可能性は低くなる。

もちろん無作為な置換は許されないが、従来の年代学とは異なり、修正年代学では各王の同定に関する疑念が少なくなる。聖書とエル・アマルナ文書双方で王に関連する出来事が類似しているだけでなく、通常は単一の名しか持たない他の歴史的人物も、両資料で類似した名と同一の職業を有している。さらに、シリア・パレスチナ地域の支配者たちの名は、ヨシャパテとアハブと同時代のアッシリア王シャルマネセルの年代記に記録されている。これらの名前の多くはエル・アマルナ文書の名と一致し、双方とも楔形文字で記されていた。

修正年代学が書簡を位置づける時代に関連する書簡と聖書には、五人の王が頻繁に言及されている。これらの中で、両資料に同一の名前が存在する可能性が低くとも、二人は類似した名前を有している。ダマスカス王ハザエルは、書簡ではアジル、アジラ、またはアザルと呼ばれている。ヴェリコフスキーはゲルブ(Ignace Gelb、ポーランド系アメリカ人のアッシリア学者であり、文字体系の科学的研究の先駆者)を引用し、ハザエルHazael のHの除去は他の事例で観察される事実とも一致し、lとrは互換性があると述べている(35) 。モアブ人メシャは、書簡ではメシュと呼ばれている。ヴェリコフスキーが両資料の複雑な出来事の相関関係に基づいて行った他の王の同定は、聖書のヨシャファトが書簡のアブディ・ヒバ、アハブがリブ・アディ、ベン・ハダドがアブディ・アシルタであるというものだ。

ヴェリコフスキーはエル・アマルナ文書を詳細に分析し、ヘブライ語資料およびアッシリア・バビロニア資料と比較した。この比較結果の一部は『混沌時代』第VI章、第VII章、第VIII章に記載されている。従来の年代学を受け入れるならば、この比較は、約500年隔てた二度にわたり、同じ異常な干ばつ期に、異なる言語で同一または類似の名を持つ同じ政治的地位の人物たちによって、同一の出来事の連鎖が演じられたことを明らかにしている。さらに、従来の年代学では、エジプトの記録に見られる出来事や名前に一致するヘブライの歴史記録は存在せず、約500~600年後には、ヘブライ人が記述した出来事と一致するエジプトの歴史記録も存在しない。しかし修正年代学の下では、これら二つの記録が同一の出来事を記述していることが明らかになり、細部に至るまで一対一で対応する事実は驚くべきことではない。

これらの複雑な相関関係は『混沌時代』に見られ、その概要は付録Ⅱに示されている。この著作およびヴェリコフスキーの古代史に関する他の著作を分析すると、エヴァ・ダネリウスが「特定の歴史的事象に適用することで、いわゆる『修正』年代学の検証という挑戦を試みることに客観的な反論はない」と述べたのは正しいことが示唆される。現在ではより多くの歴史家がこの検証を行い、修正年代学が古代史の適切な再構築に有用なモデルであることを確認している(36)。

ダネリウスは修正年代学に関連する特定の事例を分析し、次のように要約した。「本研究の対象とした特殊事例において、最新の考古学的発見はヴェリコフスキーの『修正(改訂)年代学』を否定するどころか、むしろ考古学者たちが説明できなかった事象が、この『修正年代学』を適用した瞬間に納得のいく解釈を見出す可能性がある」。

「従来の年代学を再評価する上での最大の障害は、純粋に心理的なものに思われる。この問題について聖書の一箇所を異なる解釈で論じた著名な聖書学者との議論の中で、最も的確に表現されたのは次の言葉である:

『しかし、25年もの歳月をかけて築き上げた理論を、どうして捨て去れようか?!』

これに対する答えはない」(37)。(強調は筆者)

──つづく

資料:改訂版ヴェリコフスキー・スライドショー

「改訂版ヴェリコフスキー・スライドショー」から図版をお借りしました。

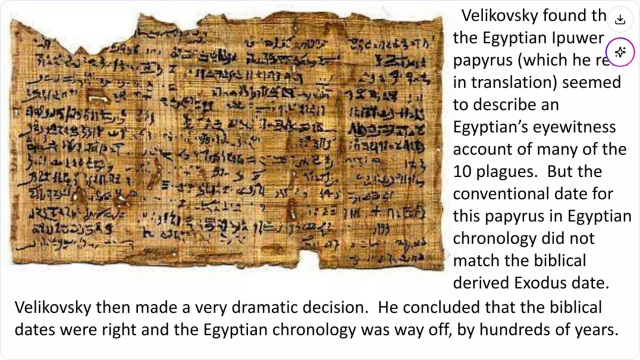

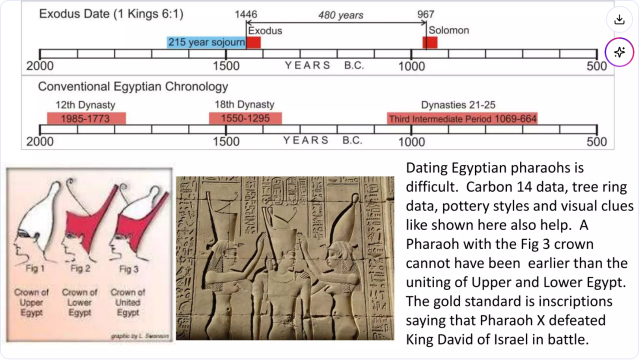

ヴェリコフスキーは、エジプトのイプウェル・パピルス(彼が翻訳で読んだもの)が、十の災いの多くをエジプト人の目撃証言として記述しているように見えたと指摘した。しかし、エジプト年代学におけるこのパピルスの従来の日付は、聖書に基づく出エジプトの日付と一致しなかった。そこでヴェリコフスキーは劇的な決断を下した。聖書の日付が正しく、エジプト年代学が数百年の誤差を抱えていると結論づけたのである。

エジプトのファラオ年代測定は困難である。炭素14年代測定、年輪データ、陶器様式、図示された視覚的手がかりも参考となる。図3の冠を戴くファラオは、上エジプトと下エジプトの統一以前に存在し得ない。決定的な証拠は、ファラオXがイスラエルのダビデ王を戦いで破ったと記す碑文である。

ヴェリコフスキーが出エジプト記を裏付けると考えたイプウェール・パピルスは第12王朝のもので、従来のエジプト年代学では出エジプトの年代より数百年も前とされている。驚くべき飛躍で、ヴェリコフスキーは古代エジプト史の全年代が誤っており、数百年も古すぎると結論づけた。彼はこれらの年代を前倒しした。その結果、出エジプトとイプウェール・パピルスは同時期となった。

古代ギリシャ史および地中海周辺諸国の通説的な年代学は、一つの文明の衰退と次の文明の興隆の間に数百年に及ぶ空白期(暗黒時代)が存在すると想定している。ヴェリコフスキーは、この暗黒時代は存在せず、初期文明の年代測定の誤りに起因する幻想であると主張した。彼は、エジプトのファラオの年代など、これらの初期の年代測定が約500年ほど誤っていると主張した。

ヴェリコフスキーの年代学を採用すると古代史の多くの謎が解明されるか消滅したが、今日に至るまでほぼ全ての考古学者・歴史家によって完全に否定されている。しかし炭素14年代測定法や他の証拠は、彼の主張が正しかった可能性を示唆している。彼の古代史に関する見解には、過去にも現在にも巨大な抵抗が存在している。

このサイト「Ancient Egypt and Archaeology Web Site」には全部で474ページヒエログリフの表があります。

※参考:「マネトと古代エジプトの現代年表」

斉一説とは?

※ 斉一説 [Uniformitarianism]:現在は過去を探る鍵であるという地質学の基本的考え方。18世紀にイギリスのジェームズ・ハットンによって提唱された考え。その後、この考えを『地質学原理』という大著で論じたチャールズ・ライエルによって広まった。この著書はビーグル号で世界一周航海に出たダーウィンの愛読書となり、進化論の形成にも多大な影響を与えたとされる。当時、フランスのキュビエは、多くの生物が一斉に絶滅する激変があったとする激変説(catastrophism’s theory)を唱え、斉一説と対立したが、斉一説が勝利してからは、激変説に対する強い反対が続いた。1980年に天体衝突によって恐竜などの生物が一斉に絶滅したとする仮説が登場したが、この時も斉一説をよりどころにした強い批判にさらされた。今日では、まれにしか起こらない天体衝突のような事件も地球で起こる過程の一つに含まれるとみなされ、斉一説の考えが修正された。90年代後半には、全球凍結仮説が提唱されると、これも地球表面が全面的に凍りつくことは斉一説から逸脱するような大事件であるとして批判にさらされた。

斉一説(せいいつせつ、英: uniformitarianism)とは、自然において、過去に作用した過程は現在観察されている過程と同じだろう、と想定する考え方。「現在は過去を解く鍵」という表現で知られる近代地質学の基礎となった地球観。天変地異説に対立する説として登場した。

条件に変化がなければ、自然現象は同じように繰り返されると仮定することは、地質学だけに限らず科学の基本的な前提であり、これを自然の斉一性原理という。斉一性原理を仮定せず過去を解読しようとするなら、ある現象が生じたのはその当時の自然法則が現在と異なっていたためとする安易な説明につながりやすい。斉一説はひとまず過去も現在と諸条件が同じだと仮定することで、現在生じている過程である現象が説明できるなら、その説明を採用するとする近代地質学の基本的な考え方である。

サプライズ! ヴェリコフスキーは正しかった(C・J・ランサムとの対談)

Surprise! Velikovsky Was Right with C J Ransom

タイムスタンプ:

00:06 – あなたは当初からこのグループの初期コアメンバーの一人でした

00:37 – デヴィッド・タルボットとウォル・ソーンヒルとはどのように出会ったのですか?

01:19 – あなたはプラズマ物理学者でした – その意味を教えてください

02:02 – あなたの研究はエレクトリック・ユニバースとどこで交差しますか?

03:02 – ウォル・ソーンヒルが「宇宙形成の原因は電気だ」と言うことについて、あなたは同意しますか?

04:10 – ドナルド・スコットが語るビルケランド電流は電気的なものですか?

04:44 – ヴェリコフスキーの研究の関連性は何でしたか?

06:35 – あなたは最近、主流科学にとって驚きだったこれらの発見について講演しました

宇宙は実際に電磁気学によって動かされており、重力は取るに足らない力に過ぎないのでしょうか? アインシュタインは間違っており、ブラックホール、ダークマター、ビッグバンは単なる幻想なのでしょうか? 私たちの太陽系は、古代の人々が神話と考えられていたものの中に記録した壊滅的な大変動を経験した、ごく最近の現象なのでしょうか?

「エレクトリック・ユニバース」と呼ばれる科学者・学者・研究者のコミュニティは、数十年にわたりこれらの仮説を裏付ける証拠を提示してきた。しかし主流の制度科学は彼らの研究を「疑似科学」とレッテル貼りし、一蹴している。もしこれらの仮説が真実だと証明されれば、現在の科学機関の権力と地位が低下するからだろうか?

このドキュメンタリーはエレクトリック・ユニバースコミュニティの歴史を綴り、彼らの信念の基本原理に触れている。『科学の壁を破る』は、変革を生み出す上でコミュニティがいかに重要か、そして既存の権力・地位、そして何より政府資金を脅かす革新に反対する既得権益層の本質を明らかにする。インタビュー対象者たちは、巨額の資金が投入されているにもかかわらず成果が乏しい現状を指摘し、今日の科学における革新の欠如を語る。その結果、現代科学は人類が直面する多くの問題への解決策となり得る技術を生み出す革命を阻んでいる。

出演:ウォル・ソーンヒル、デヴィッド・タルボット

その他:C・J・ランサム博士、ドナルド・スコット博士、エヴ・コクラン、ビル・マレン博士、ジェラルド・ポラック博士、スティーブン・クローザーズ、ピーター・モデル、ルパート・シェルドレイク博士、ビョルン・エケベリ博士

最後までお読みいただき、ありがとうございました。