異常な国イスラエル、地政学的ロジックの無慈悲な支配

ビッグサージの思想(Big Serge Thought)というサブスタックに、今日のイスラエルを地政学的な視点から解説した記事がありましたので、それを紹介します。

記事は著者が大好きなチェスの話から始まりますが、問題の根源は、イスラエルという国家の特異な性質にあり、イスラエルは普通の国ではなく異常な国だと言います。終末論的駐屯地国家だというだけでなく、今日の世界で異例な入植者=植民地国家であり、独自の地政学的論理に従って動いていると指摘します。

イスラエルという国がイギリス、ロスチャイルド家によって、もともと先祖代々暮らしていたパレスチナ人の土地を奪い、暴力的に押しのけ、人工的に作られた国だという事を知っていたとしても、イスラエル人の気持ちまでは分かりにくいところがあります。イスラエル人からすれば、四方を敵に囲まれ、いつ攻めてこられるのか分からない心配と恐怖に脅かされていると言えるかもしれません。しかし、しかし

言ってみれば、見知らぬ人が勝手に人の家に入り込み、この家は自分のものだと言い張り、そこで何事もなかったの如く寝泊まりしているようなものです。それまで住んでいた人から知れば、理不尽で降って湧いたような出来事に抗議しても、相手は武器を持っています。行政は知らんぷり、誰も助けてくれません。かたや、奪った方は、常識外れのことをして、犯罪を犯して、その場に居座るわけですから、まともな人だったら神経が壊れるはずです。平然とこんなことができる人、つまり、これまでシオニストは、咎める人、国がないということを知っていたからです。これがイスラエルで起きていることです。

イスラエルに実際に住んでいる一般人は、そのことを了解しているか、していないかに関わらず、また、犯罪を犯した土地に居座ることを自覚していようとしまいと、居直っていると言えるかもしれません。居心地いいはずがありません。過剰に自分を守ろうとして、当の被害を受けた者に対しては攻撃的になります。あべこべです。

自分なりに解釈すれば、著者はそれを「イスラエルは終末論的駐屯地と入植者=植民地という両方の性格を併せ持つ特異な国家」だと表現しているのだと理解しました。

つまり、奪われた側も奪った側もどちらもうまくいかない、いっていないということです。

以前よく耳にした、今でも? Win, Winの関係とか言っている人がいましたけど、なぜイスラエルでの"負け-負け"の関係が見えないのでしょうか? 心理的な面からイスラエルで起きていることを観察したとしても、わたしは、心理学を分かったふりをして、このようなことについて発言できない"分かった"人は偽者だと思っています。それはコロナ騒ぎの時にも感じたことです。スピ系の方でコロナのイカサマに気付いて発言された方は当時ほとんどいませんでした。

話を戻します。

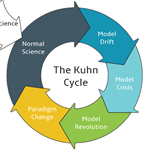

イスラエルは、アメリカの対応も含め、チェス用語、自ら状況が悪化する手を指さざるを得ない状況=ツークツワンクに直面していると言えるのではないでしょうか。日本では、カサンドラクロスすると表現される方もいます。

ツークツワンクの時代

The Age of Zugzwang

The Merciless Grip of Geostrategic Logic

BIG SERGE

FEB 13, 2024

ビッグ・サージ

2024年2月13日

※ツークツワンク:主にチェスにおいて相手から直接の狙いはないにも関わらず、自ら状況が悪化する手を指さざるを得ない状況のこと。言い換えると"可能ならパスしたい(しかしルールにより禁じられている)局面"

動く駒

地政学的ロジックの無慈悲な支配

注:この文章がとりとめのないものになる可能性があることをあらかじめお断りしておきます。これは地政学的な瞑想のようなものです。抽象的すぎて面白くないかもしれない。もしそうなら、コメントで私を叱ってください。

私はチェスが大好きだ。

私自身は中途半端なプレーヤーに過ぎないが、世界の名プレーヤーたちが同じ見慣れた始まりから生み出す、数え切れないほどのバリエーションや戦略的な仕掛けに、果てしなく楽しませてもらっている。チェスは古いゲームであるにもかかわらず(今日私たちが知っているルールは15世紀のヨーロッパで生まれた)、近年投入された膨大なコンピューティング・パワーに抵抗してきた。強力な最新のチェスエンジン(コンピューターチェス・プログラムにおいて"思考"を行う部分。与えられた局面を検討して、次にどういう手を指すべきか決定する)をもってしても、チェスは"未解決"のゲームのままであり、実験とさらなる研究と熟考の余地が残されている。

私が子供の頃に通っていたチェスクラブで早くから学んだチェスの格言に、チェスにおける最大の利点のひとつは、次の一手があることだというものがある。─ 相手が対応するチャンスを得る前に、あまりにうぬぼれないようにという教訓のようなものだ。しかし、その道の少し先にいくと、この格言を逆転させ、誤らせる概念について学ぶことになる。それは、ツークツワンク Zugzwang と呼ばれるものだ。

Zugzwang(ドイツ語で、文字通り"移動の強制"を意味する)とは、チェスにおいて、プレーヤーが自分のポジションを弱めるような手を取らざるを得ない状況を指す。たとえば、チェックから逃れるために追い込まれたキングが、チェックを外すたびにチェックメイトに近づいていくような状況だ。もっと簡単に言えば、ツークツワンクとは、良い手がないが、自分の番が回ってきたという状況を指す。手番(自分が指したり打ったりする番)を飛ばしたいと思いながら盤面を見つめていたら、それはツークツワンクの状態だ。しかしもちろん、手番を飛ばすことはできない。動かなければならない。そして、どんな手を選んでも、あなたの立場は悪くなる。

このように、良い選択肢がない一方で行動せざるを得ないという考え方は、地政学的な流動性が拡大する時代のモチーフとなっている。世界中のアクターは、良い解決策がない中で行動せざるを得ない状況に置かれている。ズビグニュー・ブレジンスキーは、地政学をチェス盤になぞらえて書いた。本当にそうだとすれば、どの駒を守るかを選択する時が来たのだ。

エルサレム

イスラエルとアラブの紛争を冷静に分析することはほとんど不可能である。というのも、この紛争は、民族と宗教の断層線がそのまま重なっているからである。

パレスチナ人は、世界の約20億人のイスラム教徒の多く、特にアラブ世界のイスラム教徒にとって関心の対象であり、彼らはガザの苦しみと屈辱を自分たちのものとして捉える傾向がある。

一方、イスラエルは、アメリカの福音派(イスラエルという国家がハルマゲドンとキリスト教の運命に関係していると信じている)と、イスラエルをレバントにおけるアメリカの前哨基地として扱う、より世俗的なアメリカの統治者集団の間で、珍しく意見の一致する対象である。

これに、反植民地主義という新興宗教を加えることができる。反植民地主義は、パレスチナを、南アフリカのアパルトヘイト撤廃やガンディによるインド独立運動のような、次なる偉大な解放プロジェクトと見なしている。

私の目標は、前述したような人々の見解が間違っていると説得することではない。むしろ、こうした多くの強力な感情的・宗教的潮流にもかかわらず、イスラエルとアラブの対立の多くは、かなり平凡な地政学的用語で理解することができるということを主張したい。何十億という人々がこの問題に莫大な心理的利害関係を抱いているにもかかわらず、比較的冷静な分析が展開される。

問題の根源は、イスラエルという国家の特異な性質にある。

イスラエルは普通の国ではない。これは、(アメリカの福音主義者が言うような)特別な、神意による国という意味でも、諸悪の根源となるような他に類を見ないほど邪悪な国という意味でもない。むしろ、道徳的な内容ではなく、その作用と地政学的な計算に関連するふたつの重要な点において、異常な(途方もない)のである。

第一に、イスラエルは終末論的駐屯地国家である。

終末論的軍事(要塞、駐屯地)国家とは、自らを万物の終末に対する一種のとりで(要塞)と認識し、それゆえに高度に軍事化され、軍事力の行使を厭わない特殊な国家形態である。イスラエルは歴史上に存在した唯一の国家ではないが、現存する明らかな唯一の国家である。

歴史的な比較が説明に役立つかもしれない。

1453年、オスマン帝国がついにコンスタンティノープルを制圧し、数千年の歴史を持つローマ帝国に終止符を打ったとき、中世初期のロシアは独自の立場にあった。ビザンツ帝国の滅亡(そして西ローマ教皇派キリスト教との分裂)により、ロシアは世界で唯一残された正教会勢力となった。この事実は、世界史的な宗教的包囲攻撃の感覚を生み出した。

四方をイスラム教、ローマ・カトリック、テュルク・モンゴル・汗国に囲まれたロシアは、教会と国家の高度な協力体制と桁外れの軍事動員を備えた、終末論的軍事国家の原型となった。ロシア国家の特徴は、包囲(攻撃)されているという感覚、真正のキリスト教の最後の砦であるという感覚、そしてその結果、軍事国家を防衛するために大量の労働力と税金を引き出す必要性によって、消えることなく形成された。

イスラエルも同じようなものだが、終末論的な恐怖感はより民族宗教的なものだ。イスラエルは世界で唯一のユダヤ人国家であり、アウシュビッツの陰で建国され、何度も戦争をした国々から四方を包囲されている。このことがイスラエル外交の動的な側面を正当化するかどうかは問題ではない。

単純な事実は、これがイスラエルの持って生まれた自己概念だということだ。他に行くところがないと考えるユダヤ人にとって、イスラエルは終末論的な砦なのだ。イスラエルの地政学的な前提、つまりアウシュビッツに戻るのを避けるためなら何でもするということを認めなければ、彼らの行動を理解することはできないだろう。

しかし、イスラエルが異常なのは、国家の終末論的軍事的性格だけではない。21世紀における入植者=植民地国家という点でも、イスラエルは極めて異例である。

イスラエルは、50万人のユダヤ人が住むヨルダン川西岸地区のようなソフト併合地域に、何百もの入植地を維持している。これらの入植地は、パレスチナ人の土地を人口的に絞め殺し、同化させるための努力であり、入植者植民地主義以外の何ものでもない。繰り返しになるが、これが正当化されるかどうかについては、あらゆる宗教的な議論が飛び交うだろう。しかし、すべての人が認めなければならない現実は、これが普通ではないということだ。

デンマークは植民地を持っていない。デンマークの支配を拡大するために、北ドイツにデンマークの村が建設されることもない。ブラジルは植民地を持っていない。ベトナムも、アンゴラも、日本もそうだ。しかし、イスラエルにはある。

移動するイスラエル国防軍

このように、イスラエルは終末論的駐屯地と入植者=植民地という両方の性格を併せ持つ特異な国家であるため、独自の地政学的論理に従って展開している。イスラエル・プロジェクトの生存能力は、強力な抑止力を維持し、イスラエルの入植地と入植者を攻撃から守るイスラエル国防軍の能力にかかっている。この事実は、イスラエルに非対称的な(不釣り合いの)脆弱性をもたらしている。

「しかし、セルジュ、この博学な悪党」という声が聞こえてきそうだ。

「問題を曖昧にするために、地政学的な専門用語を多用しているのではないか?」

そう、しかし、説明しよう。

イスラエルに安全保障の非対称性が存在するのは、イスラエル国防軍が、国家主体に対する通常戦争と、低強度の非国家主体に対して効果的なフィルターをかけることができる予防的な防衛の両方において、敵対国に対する大規模な全領域的圧倒を維持する必要があるからである。イスラエルの安全保障状況は、六日間戦争やヨム・キプール戦争など、周辺のアラブ諸国に対する圧倒的な勝利の上に築かれてきたが、低強度の攻撃に対しては、常にフィルターをかけて防御する必要もある。

イスラエルの入植者プロジェクトの実行可能性(生存能力)は、イスラエル国防軍の過剰戦力と懲罰的攻撃の脅威によってのみ保証されている。

さらに重要なことは、イスラエル国防軍は、高強度の戦争(近隣諸国との戦争)において過剰な戦闘力を維持するだけでなく、偶発的なロケット弾攻撃やハマスによる国境を越えての侵入のような低強度の脅威に対しても、効率的にフィルターをかけなければならないということである。イスラエルの入植地の実行可能性(生存能力)は、イスラエルの情報、緻密な監視システム、物理的な障壁によって可能になる後者に特に依存している。

例え話が役に立つかもしれない。

ローマ帝国が国境を守らなかったことをご存知だろうか?

奇妙に聞こえるかもしれないが、事実なのだ。特にフリオ・クラウディアン朝(アウグストゥスからネロまで)の最盛期には、ローマの軍団は30にも満たなかった。その結果、国境には広大な隙間ができ、ローマ軍の姿はなかった。では、帝国はどうやって安全を保ったのか?

1世紀、ローマはユダヤ(イスラエル南部とヨルダン南西部にあたる、古代パレスチナ南部の地名)属州でユダヤの反乱に直面した。絶頂期にあったローマは、ユダヤ人反乱軍の真の脅威に直面することはなく、数年にわたる内乱対策によって、この運動はほぼ鎮圧された。紀元72年後半には、ローマ軍は数百人の反乱軍をマサダ(イスラエル南部にある古代の要塞)の丘の上の要塞に閉じ込めた。反乱軍の物資は限られていた。ローマが分遣隊を残して要塞を包囲し、守備側が降伏するのを待つのは些細なことだっただろう。しかし、それはローマのスタイルではなかった。代わりに、軍団全体が丘の中腹に巨大な傾斜路を築くために投入され、その傾斜路を使って巨大な攻城兵器を引き上げ、要塞を壊して開けた。

なぜか?

ローマにとって、この過剰とも思える戦力投入(飢えた数百人のユダヤ人反乱軍を狩り出すために軍団全体を投入)は、帝国に対するいかなる攻撃も、いかなる不服従も、巨大な鉄槌が下されるという恐怖を広く維持するために、それだけの価値があった。

「逆らえば、追跡して捕らえて殺す」

ある意味、度を超えた武力行使こそが重要であり、軍事的浪費を際立たせる役目を果たした。ローマは何世紀にもわたり、過剰戦の脅威を維持し、侵略者や反乱者を確実に(過剰と言ってもよい)罰することで、衝撃的なほど少ない兵力で巨大な帝国の国境を守ることができた。1世紀のユダヤ人の場合、神殿は破壊され、エルサレムの大部分はつぶされ、指導者たちは壊滅させられ散り散りになった。

皮肉なことに、イスラエルは今、かつてのローマ帝国の支配者と同じような状況に陥っている。抑止力を維持し、入植者計画を守るためには、全領域での制圧と、懲罰的に権力を行使する政治的意志を維持する必要がある。1世紀のローマのように、イスラエルは、10月のハマスの戦略的奇襲によって、低強度の脅威を阻止する能力が疑問視されていると認識している。そしてローマのように、イスラエル国防軍は目立つ軍事的浪費を見せようとしている。

だからこそ10月7日、イスラエルはツークツワンクになっていることに気が付いたのだ。イスラエルは動かなければならなかったが、イスラエルの戦略的論理が非対称な対応を命じているため、唯一可能な手はガザ地区への大規模な破壊的侵攻だった。ハマスの攻撃は必然的に地上侵攻の引き金となり、ガザで多数の死傷者を出し、イスラエル国防軍の損失が異常に大きくなることは明らかだったにもかかわらず、同組織を排除するという表向きの目標を掲げた空爆作戦が展開された。ここは人口が多く、行き場のない民間人が密集している地域だ。イスラエルのいかなる対応も、多数の民間人を殺傷するに違いないが、対応の必要性はイスラエル国家の性質によって決まる。

終末論

結局のところ、イスラエルとアラブの紛争には、どちらか一方が軍事的に勝利する以外に、永続的な解決策はないと私は信じてきた。現在のイスラエル国家の構造とそのイデオロギー的内容を考えれば、二国家解決も一国家解決も実行不可能である。一国解決(イスラエル国家内でパレスチナ人に市民権を与える)は、誰も満足させられそうにない。しかし、イスラエル人にとっては特に忌まわしいことである。イスラエル人はそれを、人口動態上、圧倒的に自国の事実上の降伏と正しく認識するだろう。二国家解決には、イスラエルが入植地から戦略的に撤退する必要がある。要するに、どのような外交的取り決めもイスラエルの戦略的敗北を意味し、イスラエルが戦場で実際にそのような戦略的敗北を喫して初めて実現する。

だから、イスラエルの血は騒ぐ。イスラエルの戦略論理の特殊なパラメーターの範囲内で、ガザを軍事力で粉砕しなければならない。さもなければ、イスラエル国防軍の抑止力の回復不能な信用失墜に直面し、ひいては入植者プロジェクトの崩壊に直面することになる。低強度の脅威を提供するパレスチナ人の能力が打ち砕かれるか、住民がシナイに逃げ込むかのどちらかだ。おそらくエルサレムにとっては、どちらでもいいのだろう。

結局のところ、イスラエルとアラブの紛争は、イスラエルという国家の特異な性質によって実質的に運命づけられていることを、海外の観察者は理解しなければならない。終末論的軍事国家であると同時に入植者=植民地企業でもあるイスラエルは、パレスチナ人(国家をまったく持たない)と正常な関係を築くことができず、窮地を脱する唯一の道は、イスラエルの戦略的敗北かガザの壊滅しかない。これは、きれいな解決策があるパズルではない。

ワシントンとテヘラン

イスラエルにおける一時的な安定国家の崩壊と同時に、アメリカは地域全体、特にイラクとシリアにおける地位の崩壊に直面している。これは、おそらくイスラエルの苦境以上に、地政学的なツークツワンクの理想的に高められた例を示している。

まず始めに、アメリカの戦略的展開の論理を理解しなければならない。

アメリカは、トリッ プワイヤー・フォースと呼ばれている戦略的抑止手段を惜しみなく使ってきた。これは、潜在的な紛争地帯に配置された、規模が小さい前方展開部隊のことで、対応するというコミットメントを示すことによって戦争を抑止することを目的としている。

トリップワイヤーフォースの典型的な例は、冷戦時代にアメリカがベルリンに展開した極小の部隊である。ソ連の攻勢を遅らせたり、打ち負かしたりするには規模が小さすぎた(実際、それは顕著だった)。アメリカのベルリン駐留部隊の目的は、ある意味で、潜在的な犠牲者として自らを差し出すことであり、アメリカが紛争でヨーロッパを放棄する政治的余裕を否定することだった。韓国に駐留するアメリカ軍も同様の目的を果たす:北朝鮮が韓国に侵攻すれば、必然的にアメリカ軍を殺すことになるため、平壌は、韓国とともにアメリカに宣戦布告することになると理解している。

※トリップワイヤー・フォースTripwire Force:グラスプレートとも。防衛側の軍事的対応の意志を示すために配置された小規模な軍隊のこと

全体として、トリップワイヤー部隊は、戦略的抑止において有用かつ確立された手段であり、冷戦期を通じて米ソ両国によって(キューバへの配備のように)活用されてきた。

今日、アメリカは中東のイランとの関係でも同様の戦略を採用している。アメリカの中東における戦略的目標は、実際には特に複雑なものではないが、アメリカの外交政策複合体が自分たちのことを説明するのが不十分であり、また興味もないという事実によって、しばしばそのように見せかけられる。

アメリカの戦略的目標は、一言で言えば、エリア拒否を実施し、中東におけるイランの覇権を阻止することである。これは、より広範なアメリカの大戦略の延長線上にあるものであり、卓越した、あるいは潜在的な地域の覇権国が、その地域で支配の地位を固めるのを阻止することである:ヨーロッパではロシアとドイツ、東アジアでは中国、中東ではイランである。

現代世界の地政学的なストーリーは、米国による三重の封じ込めであり、地域の衛星国、代理人、前方展開の数々を駆使している。イランは中東で唯一、地域の覇権国家となる可能性を秘めた国家であり、アメリカの封じ込めの対象である。

したがって、イラクやシリアなどにアメリカが長らく展開しているのは、主としてイランの影響力を崩壊させるための努力であり、イランの民兵と戦うための前方展開であると理解すべきである(こうした派兵自体が必要なのは、過去20年間にわたるアメリカの冒険主義が、イラクやシリアにイランの影響力が忍び寄りやすい愚かなトラッシュカニスタン Trashcanistans を作り出したからである)。それらは、限られた作戦上の価値しか持たない、ある種のトリップワイヤー・フォースだと理解することもできる。

※トラッシュカニスタン(ゴミ箱)trashcanistans(アフガニスタン、中東の貧しい国または中央アジアの共和国)

Copilotに聞くと、

Trashcanistanは異なる文脈で使われています:

書籍タイトル:Stephen M. Kotkinの著書「Trashcanistan: A Tour through the Wreckage of the Soviet Empire」では、この用語はソビエト連邦の崩壊後と、その後の国々が直面する課題を指します。この本は、ソ連の歴史、冷戦のダイナミクス、そしてこれらの国々がUSSRの解体後に直面した困難について探求しています。

アフガニスタンの俗語:別の文脈では、Trashcanistanはアフガニスタンでの軍の任務を指す俗語です。この用語は、クリスチャン・ベールが2005年の映画「Harsh Times」で演じたキャラクターによって広まりました。彼は不安定な元陸軍レンジャーで、南ロサンゼルスに帰郷しています。もしあなたがソビエト連邦の遺産について学びたいか、ポストソビエト諸国の複雑さを探求したい場合、Stephen M. Kotkinの著作は興味深い読み物かもしれません!

・アマゾンの本のレビューでは「トラッシュカニスタン、"中東の貧しい国や中央アジアの共和国"は、スラングの辞書に残るのだろうか?」という一文がある。

あいにく、米国は、このような形骸化した前方展開の限界を発見した。この地域におけるアメリカのプレゼンスは、攻撃を抑止するには確実に小さすぎるが、攻撃を招くには十分大きい。

戦争抑止への免疫

問題は、ごく単純に、アメリカの標準的なツールボックスが、さまざまな理由から、イランとその代理人を抑止するのに他と比べて役に立たないということだ。自国の施設や人員に対する攻撃に対するアメリカの標準的な報復措置である空爆は、死傷者を出すことを厭わず、戦略的消耗と生存の長い闘いに精神的に慣れている正規兵でない戦闘員に対しては、ほとんど抑止力を発揮しない。イランとその代理勢力は長い時間軸を持ち、短時間の鋭い反撃には抵抗する。

さらに、イランとその同盟国は、政府が無秩序な状況で成長し、アメリカの国家転覆(私がトラッシュカニスタンと呼ぶものを引き起こす)能力に慣れさせている。トラッシュカニスタンを作ることは、多くの状況で戦略的に有効である。─ 意図的に破綻国家を作り出すことで、敵の玄関口に無秩序の空白を作り出すことができる。

適切な状況であれば、これは地政学的なエリア拒否を生み出す強力なテコとなる。しかし、イランの場合、破綻した(あるいは少なくとも不安定化した)中心部は、イランが最も自然に埋められる空白地帯となる。

アメリカが中東全域で地政学的に銃を乱射しているのと、イランの影響力が数十年にわたって着実に拡大しているのとが重なるのはこのためである。

換言すると、中東におけるアメリカのテコは、イランやその代理勢力にとって、信頼できる抑止力にはならないということだ。このことは、アメリカの武力誇示がイランの活動を抑制することができないことからも、リアルタイムで実証されている。米軍基地はイランの代理勢力による執拗なロケット弾攻撃(米兵が死亡した攻撃)に耐え、アンサール・アラー運動(フーシ派)は限定的な空爆作戦にもかかわらず、紅海の海運を妨害し続けている。抑止力がもはや信頼できない地政学的環境では、(アル・タンフやタワー22の米軍基地のような)トリップワイヤー・フォースは抑止力ではなくなり、単なる標的となる。

さらに、米兵の死はもはや、かつてのように国民の怒りや戦争熱を刺激しない。何十年にもわたって中東全域で戦争が繰り返された結果、アメリカ人は、聞いたこともないし関心もないような場所で犠牲者が出たという話を聞くことに慣れてしまっただけなのだ。このように、地政学的にも国内政治的にも、トリップワイヤーは破綻している。

またしても、ローマ人が有益なアナロジーを提供してくれる。

ダキア属州

2世紀の初め(およそ紀元101年から106年)、偉大なローマ皇帝トラヤヌスは、ダキア(106年に現在のルーマニアの一部であるトランシルヴァニア地方南東部のバナトとオルテニアに設立されたローマ帝国の属州)という独立国家を征服する一連の作戦を行った。プーチンがタッカー・カールソンにインタビューしたことで、冗舌な歴史的脱線が標準化したのだろうが、ここではダキア人のインド・ヨーロッパ語起源に関する特殊性は除外し、ダキアは古代ルーマニアと考えるべきだとだけ言っておこう。

いずれにせよ、偉大なるトラヤヌスはダキアを征服し、帝国に広大で人口の多い新しい属州を加えた。しかし、この征服はローマの弱さの表れと理解された。

どんな意味で? なぜか?

数世紀にわたり、ローマはダキアを間接的に支配しており、国境にある一種の依頼人代理王国として、懲罰的な遠征と彼らが抱えている脅威で維持していた。ダキア人がローマにとって不都合な行動(ローマ領内に侵入したり、独立心や自己主張が強くなりすぎるなど)をとった場合、ローマは懲罰的な攻撃を行い、ダキア人の村を焼き払い、しばしばダキア人の酋長や王を殺害した。しかし、1世紀になると、ダキアはますます強大になり、政治的にも強化されたため、ローマはより積極的に行動せざるを得なくなった。つまり、トラヤヌスはダキアを征服しなければならなかったのである。軍事的に高くつく込み入った作戦だったが、それはローマの抑止力が消えつつあり、限定的な懲罰的侵入の脅威がダキア人にとってますます怖くなくなったからである。

これは戦略的パラドックスの典型的な例である。

蒸発しつつある戦略的優位がローマの抑止力を弱め、そのか細い弱点を補うために、より費用のかかる拡張的な軍事計画を採用せざるを得なくなった。ここでのパラドックスは、ダキアの征服は強い印象を与える軍事的手柄だったが、ローマの抑止力と威嚇が崩壊したために必要となったものだったということである。

もしローマがもっと強ければ、ダキアに数個軍団を常駐させる必要のない間接的な(しかも安価な)方法でダキアを支配し続けただろう。それは偉大な勝利(帝国に多くの具体的な利益をもたらした)だったが、長い目で見れば、ローマの過剰な伸張と疲弊の一因となったことは否定できない。

中東でも同じような動きが見られる。アメリカは抑止力の低下により、近い将来、より攻撃的な手段を取らざるを得なくなるかもしれない。だからこそ、イランとの戦争を求める声は、精神が錯乱した危険なものであるにせよ、実はアメリカの戦略的計算の重要な局面を突いているのである。限定的な手段ではもはや威嚇には不十分であり、全力を挙げる以外に安定して何も残らないかもしれない。

アメリカはツークツワンクに直面している。

今のところは、アメリカの伝統的な道具箱には、戦争抑止の額面どおりの意味はほとんどないようだ、この地域の米軍基地は、むしろ標的のように見える。同様に、イエメンに対する限定的な空爆作戦は、フーシの船舶攻撃意欲や能力を著しく低下させたようには見えない。最近行われたカタイブ・ヒズボラ(イラクのシーア派過激派準軍事組織)に対する空爆は、アメリカの諜報能力と攻撃能力を印象づけるものだったが、バグダッドのグリーン・ゾーンに対する新たな暴発を招いただけだった。

より広く言えば、アメリカの戦略的展開の急増(地上のプレゼンス強化と海軍資産の到着という形で)は、イラン枢軸を有意に抑止するようには見えなかった。

アメリカはやがて、戦略的撤退かエスカレーションかという難しい選択を迫られることになる。

いずれにせよ、この地域への形骸化したトリップワイヤーの配備は時代遅れとなり、アメリカは撤退するか、さらに深入りするかのどちらかを迫られることになる。シリアからのアメリカの撤退を恐れ、"イランを爆撃せよ“というこれまで以上の精神錯乱の声とともに、外交政策の失敗の中で警報が点滅しているのはこのためである。それはツークツワンクであり、ふたつの悪い選択である。

キエフ

最後に、アメリカが難しい選択を迫られているヨーロッパ戦線に話を移そう。

ウクライナにおけるアメリカの戦略的前提は、この一年でふたつの重要な進展によって重大な疑義を抱かされた。それは、1)ウクライナの反攻が惨めな失敗をしたこと、2)西側の制裁による締め付けを試みたにもかかわらず、ロシアがさらなる人員と軍産複合体を動員することに成功したこと、である。

突然、アメリカがロシアを非対称的に弱体化させるという考えは、ますます揺らいでいるように思える。ウクライナが意味のある領土を奪還できるかどうかが大いに疑問であると同時に、ロシア軍がこの紛争から、より大規模に、そしてその経験から著しく戦闘力を強化した状態で立ち直ろうとしていることが明らかになったからだ。実際、ワシントンのウクライナ政策の最も重要な成果は、ロシアの軍事生産を再活性化させ、ロシアの一般大衆を尖鋭化させることだったようだ。

今、ワシントンは選択を迫られている。

当初は、より安価な材料(東欧のNATO加盟国から調達した旧ソ連圏の在庫と、入手可能な西側システムの余剰分)でウクライナ軍を支援することを好んだが、これは今や明らか消滅した。砲弾のような重要なシステムの生産を拡大するNATO圏内の努力はほとんど失速しており、国防総省は時間の経過とともに生産目標を静かに縮小している。一方、ロシアの兵器生産拡大への努力は目覚しい成功を収めており、主要システムの総生産量と単価の両方でロシアの産業複合体が大きな優位性を享受しているというコンセンサスが生まれている。

それで、何をするべきか?

西側(つまりアメリカ)には三つの選択肢がある:

⑴ ウクライナへの支援を縮小し、事実上、戦略的撤退を行い、キエフを運の尽きた戦略地政学的資産と見なす(清算する、忘れることにする)。

⑵ 戦略的疲弊に苦しむウクライナを生命維持装置の点滴で維持しながら、ウクライナ軍の基本的な戦闘力をわずかに維持することを目指し、現在の路線に沿って支援を維持する。

⑶ 全面的な軍産政策を通じてウクライナへの支援を大幅に強化し、事実上、ウクライナに代わって西側諸国を部分的に戦争態勢に移行させる。

ここで問題となるのは、ロシアは戦争経済への移行において先手を打っており、実際に戦争状態にあるため、その選択を国民に納得させることはほとんど苦労しないということだ。ロシアは、低コスト構造やよりコンパクトなサプライチェーンなど、大きな利点を享受している。

選挙の年であり、有権者も議会もウクライナのことを聞くのにうんざりしているように見えるが、米国がウクライナのために事実上の経済再編と破壊的な戦争経済にコミットするとは考えにくい。実際、米国からの軍事援助が全面的に打ち切られるのではないかという懸念が高まっており、国境警備に関する最新の紛糾の中で、最新の援助パッケージが下院を通過する可能性は低いとみられている(※最後の?支援が通過してしまいました)。

アメリカはウクライナでツークツワンクに直面している。

全面戦争を選択することもできる。しかしこれは、平時にアメリカ国民に混乱を起こさせる猛烈な再軍備を受け入れさせることと、キエフ(現在、司令部の再編成に直面しており、アヴディフカの防衛拠点がまたもや粉砕されている)で基盤のぐらついている駒に賭けることの両方を意味する。キエフを放棄するという形での戦略的撤退は、純粋なコスト・ベネフィットの観点からは最も理にかなっているかもしれないが、そこには間違いなく威信の要素が絡んでいる。ウクライナから完全に手を引き、単に蒸し返されるに任せることは、当然のことながら、米国に対するロシアの戦略的勝利とみなされるだろう。

ポーランドのワルシャワ・バビツェ空港で行われた軍事演習で、パトリオット地対空ミサイルシステムの前に立つ兵士

残るは第三の扉だ、ウクライナに対するアメリカの支援という認識を維持しつつ、ウクライナの勝利の現実的な展望を提供しない、ある種の援助の点滴注射である。これは皮肉な芝居で、ウクライナ人自身が責任を負えるような緩慢な死をウクライナに押し付けるものだ。─ “我々はウクライナを見捨てなかった"。

良い選択肢がない?

それがツークツワンクだ。

結論:入るか出ていくか

米国[とその場違いな愛人であるイスラエル]が直面している基本的な地政学的問題は、非対称的で安価な対抗策を講じる能力が枯渇していることだ。米国はもはや、余った砲弾とMRAP(装甲車両)でウクライナを支えることはできないし、叱責と空爆でイラン枢軸を抑止することもできない。イスラエルはもはや、その特異なアイデンティティが依拠する侵入不可能な予防的な防衛というイメージを維持することはできない。

戦略的撤退か戦略的コミットメントという難しい選択を迫られることになる。中途半端な対策ではもはや十分ではないが、完全な対策を講じる意志はあるのだろうか?

戦略的深度(通常、敵軍とその国の主要な重心との間の距離を示す)を持たず、独自の世界史的自己概念を持つイスラエルにとって、戦略的撤退(彼らの場合、純粋に戦略的というよりもはるかに形而上学的であり、イスラエルの自己概念の解体に等しい)よりもコミットメントを選ぶのは必然だった。このように、ガザでのイスラエルによる非常に暴力的な作戦は、その人口密度と終末論的な意味を考えれば、決して他に道はなかった。

しかし、アメリカには戦略的深度(前線や戦闘区域と、戦闘相手の産業中核地域、首都、心臓部、その他人口や軍事生産の重要拠点との間の距離)がある。─ ベトナムやアフガニスタンから撤退しても、アメリカ本土への悪影響はほとんどなかったのと同じである。シリアやウクライナから撤退した後も、アメリカが繁栄し、安全でいられる可能性は確実に残っている。

実際、サイゴンやカブールからの大急ぎの撤退という有名な混沌とした場面は、アメリカの外交政策において、現実主義が勝り、負けたチェスの駒が運命に委ねられた、目立って先見の明のある瞬間を象徴している。もちろん、これは皮肉な話だが、それが世の常なのだ。

これは世界史の標準的なモチーフである。地政学において最も重要な瞬間とは、一般的に、ある国が戦略的後退か全面的なコミットメント(深い関与)かの選択に直面するような時である。

1940年、イギリスは大陸におけるドイツの覇権を容認するか、それとも帝国を失い、最終的にアメリカに失墜させられることになる長期戦に突入するかの選択を迫られた。どちらも良い選択ではないが、彼らは後者を選んだ。1914年、ロシアはセルビアの同盟国を見捨てるか、ゲルマン列強と戦争をするかの選択を迫られた。どちらも良い選択とは思えず、彼らは後者を選んだ。

戦略的撤退は難しいが、戦略的敗北はもっと悪い。時には、良い選択肢がないこともある。それがツークツワンクだ。

── おわり

最後までお読みいただき、ありがとうございました。