『電気的宇宙論Ⅱ』第1章 ── 宇宙の難問

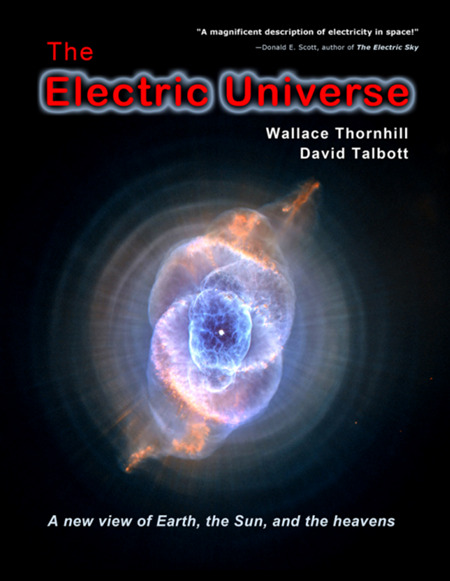

ソーンヒルとタルボットのエレクトリックユニバースの教科書

ウォレス・ソーンヒルとデヴィッド・タルボットによるこの本はエレクトリックユニバースの教科書と言えるかもしれません。

邦訳されている『電気的宇宙論Ⅰ──銀河、恒星、惑星の進化を書き換えるプラズマ・サイエンス』の続編にあたるのが『電気的宇宙論Ⅱ The Electric Universe』です。予定はあったようですが、日本ではいまだに翻訳されていません。ですが、この本『電気的宇宙論Ⅱ』の第1章がPDFファイルとして公開されていますので訳出しました。サンダーボルトプロジェクトの了解も頂きました。

内容は一般の読者にも理解できるようにやさしく書かれています。ビッグバンに始まり、ブラックホールやダークマターといった"概念"がどのようにして作られてきたのか、それがなぜあたかも事実であるかのように"定着"してしまっているのか? など。それらが成立した歴史的な背景から、今日の主流の宇宙論が実は何も予測できない事など、どうして物理学や宇宙論がわかりにくいことになっているのかが見えてきます。個人的にも、ずいぶんそこらへんの事情が理解できました。宇宙が謎だらけなのは、主流の宇宙論という理屈そのものが謎だらけなのだということが透けて見えてきます。

例えば、

★「天体物理学者は、プラズマ現象を"気体"と呼び、天体現象を"風"や"水"の言葉で表現している。プラズマ放電は、気体や液体の振る舞いとは異なるルールで行われるため、科学的な混乱を招くことになる」

★「宇宙学者は、彼らの抽象的な表現が、宇宙の起源、構造、力学、そしてその中での我々の位置を理解するための確実な基礎を提供すると主張している。しかし、私たちが多くの例を挙げて説明するように、彼らの推測は、宇宙時代の画期的な発見のいずれも予測できなかった」

★「プラズマの放電に関係する学会には、宇宙物理学者は原則として参加しない。宇宙の未解決の謎に電気現象を応用することには、ほとんど興味がないのだ」

★「標準的な宇宙論の根本的な間違いは、宇宙での電気の存在を否定していることだ。電気的に中性で重力に支配された宇宙を信奉するあまり、宇宙論は数学者の遊び場になってしまった」

主流の宇宙論の実態がよく分かる例をあげてみます。

宇宙は拡大していることになっており、しばしばビッグバンを"確認"したと主張する根拠として"宇宙マイクロ波背景放射"が証拠として使われます。

ところが、この"宇宙マイクロ波背景放射"の測定結果が証明したものは「ビッグバンを前提としない他の理論家の予測のほうが、はるかに近かった」のです。ちなみにビッグバンの生みの親ともいえる宇宙物理学者のジョージ・ガモフは「宇宙の背景エネルギーの尺度としては、ガモフ氏の 50Kという見積もりは12,000倍も高かった」のです。つまり、ビッグバンを支持している学者の予測した数値はどれもかなり外れていた事実があります。

ところが、「COBE衛星が宇宙マイクロ波背景放射を 2.7ケルビンと測定したとき、ビッグバンの支持者たちは即座にその測定結果が自分たちの理論を"確認"したと発表した」

「ビッグバン理論は勝者となった」

「2.7度のバックグラウンドの発見は、現在の宇宙論モデルであるホットビッグバンの決定的な証拠となった」

のだそうです。

事実は、ビッグバンを支持している学者の予測がかなり、それも桁外れに外れており、支持していない学者の予測の方がかなり近かったにもかかわらず、ビッグバン理論が勝者なのだそうです。

そしてそれを宣伝してくれるメディアや専門雑誌が存在します。それらを引用して、また"宇宙の謎が見つかった"というような、たくさんの金太郎あめのような記事が氾濫します。かように都合よく科学は書き換えられていきます。今進行中のコロナ騒ぎと全く同じ構造です。出発点から嘘です。

実際のところ、宇宙は原子ではなく、物語で出来ているといえるかもしれません。宇宙という概念は原子ではなく"作られた嘘の物語でできている"と言えるかもしれませんし、物語とは情報であるという意味に捉えてみると"物語、つまり情報でできている"と言えるのかもしれません。

とても興味深い内容ですので、2章以降も翻訳して見たくなりました。

電気的宇宙論 ─ The Electric Universe

[著者]

ウォレス・ソーンヒル

Wallace Thornhill

オーストラリアのメルボルンで生まれ育ったウォレス・ソーンヒルは、メルボルン大学で物理学と電子工学を専攻し、理系の学位を取得した。大学院では、ビクター・ホッパー教授の上層大気研究グループで研究を始めた。大学入学前に、イマニュエル・ヴェリコフスキーのベストセラー『衝突する宇宙 Worlds in Collision』を読んで感銘を受けていた。彼は、科学の主流への過激な挑戦に対する無関心や時には敵意も身をもって体験した。若い異端児にはアカデミアでの未来はないと悟った。

彼はオーストラリアの IBMに11年間勤務した。後半の数年間は、キャンベラにある権威ある IBMシステム開発研究所で、オーストラリア初のコンピュータ・グラフィックス・システムの開発に携わった。また、オーストラリア国立大学(ANU)のリサーチスクールの計算機設備の技術サポートを担当していたため、同大学の図書館や科学者との交流も盛んに行っていた。その後、キャンベラに残り、外務省で安全な通信、メッセージ分析、オフィスオートメーションの複雑な開発に携わった。余暇には天文学と物理学の研究を続け、ANUの天文学・天体物理学研究科と地球科学研究科のセミナーに定期的に参加している。

1974年には、オンタリオ州ハミルトンで開催されたヴェリコフスキーの研究を論じる国際シンポジウムに招待された。そこで出会ったのが、ヴェリコフスキーと、会議の主催者であるデヴィッド・タルボットだった。数年後、タルボットの研究を追ううちに、タルボットが提唱していた天空のドラマがプラズマ放電現象であることを確信した。1994年と1996年にオレゴン州ポートランドで開催された国際会議で再会した二人は、新しい宇宙観と惑星の歴史を探求するパートナーシップを築いた。2005年には、共著による初のフルカラー単行本『電気的宇宙論ⅠThunderbolts of the Gods』が出版され、その後、二人の著者や他の協力者のインタビューを収録した64分のDVD『Thunderbolts』が発売された。

長年にわたり英国学際的研究学会のメンバーとして活躍し、同協会の委員も務めている。また、アメリカやヨーロッパで、宇宙の電気的性質について講演を行っている。三人の娘の父親であり、現在は妻のフェイとキャンベラに住み、宇宙における電気の役割を明らかにするという生涯の情熱を追求し続けている。

デヴィッド・タルボット

David Talbott

オレゴン州ポートランドで育ったデヴィッド・タルボットは、生涯、この地に留まっている。ポートランド州立大学で教育学と政治学を専攻した後、大学院で都市研究を行うために一時帰国。近代教育の失敗を大学で観察した彼は、中等教育と高等教育のレベルで教育の質を向上させることを目的とした二つの州レベルの組織を設立した。この二つの組織は、大手企業、州弁護士、医師会、労働組合、地域の主要財団などから支援を受けた。

1968年にイマニュエル・ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』を読んで、発見の感覚がすぐに彼の人生を新しい方向に向かわせた。1972年から1975年にかけて『イマニュエル・ヴェリコフスキー再考』という雑誌を10号にわたって発行し、先駆的な理論家の仕事に国際的な関心を呼び起こした。その数年後、彼はヴェリコフスキー自身の助言に従って「古代の空の再構築」と呼ばれる本を完成させた。『土星の神話』は1980年にダブルデイ社から出版されたが、彼の独創的な研究は、その後、何人もの学者や科学者による独自の調査の基盤となった。1987年には『イーオン:神話と科学のジャーナル』という出版物を創刊し、現在もこの作品で明らかになったテーマを中心に活動している。

1996年12月、ウォレス・ソーンヒルが1ヶ月間、彼を訪ねてきた。このときの出会いで、彼は、古代の証言から苦労して復元した天空の形が、実際には電気的なものであることを確信した。

彼の数十年にわたる研究は、1996年に公開された長編ドキュメンタリー『世界の終わりを思い出す』で取り上げられた。ソーンヒルとの共著に『電気的宇宙論Ⅰ』がある。妻のナンシーとの間に四人の子供がいるが、いずれも成人している。現在は、オレゴン州ビーバートンに住んでいる。

[目次]

はじめに

宇宙の臆測

重力への頑固な信仰

新しい宇宙観

第1章─宇宙の難問

クリスティアン・ビルケランド

ハンス・アルヴェーン

ビッグバンと"膨張する"宇宙

最初の仮定:赤方偏移は距離を意味する

常識への回帰

憶測からイデオロギーへ

第二の仮定:重力は支配者(王者)

形而上学と蒙昧主義

宇宙構造の謎

目に見えない精霊が重力モデルを救う

機能するモデル

二つのモデルを比較する

第2章─宇宙のプラズマと電気

"物質の状態"を理解する

電気の力

宇宙の電気回路

ビルケランド電流

電気と磁界

惑星は電荷を持っているのか?

ラングミュア・シースとオーロラ

ライトニングスプライトとその仲間たち

視点の問題

第3章─電気を帯びた星

太陽のコロナ

光球の粒状化

私たちの変光星

仮想陰極

太陽風の加速

銀河系の回路

成長する"変則"

ヘルツシュプルング・ラッセル図

主系列星

温度と電流密度

赤色巨星と白色矮星

白色"矮星"と低エネルギー放電

膨張する赤色巨星

可変星

超新星1987A

電気を帯びた星との折り合い

第4章─電気的彗星

彗星の起源

危機に瀕した彗星理論

ダーティ・スノーボール・モデル

プラズマ放電モデル

彗星、電気、重力

説明のつかない表面の特徴

彗星ジェットの発生

彗星のコマの形成

彗星とコロナ質量放出

彗星が分裂するとき

シュワスマン・ワハマン彗星3

小惑星が彗星になるとき

シューメーカー・レビー9彗星

ディープ・インパクト スモーキング・ガン

ディープ・インパクトと消えた水

彗星の起源

新たな視点

慣れ親しんだ境界線を越えて

情報パネル

プラズマ宇宙論のパイオニア

重力理論の先駆者

現代宇宙論の運命的な転換

重力が働かないとき

"電気的宇宙"とは何か

ラングミュア・シースと"磁気圏"

"磁気圏"の発見

地球─自己修復する"キャパシター"

太陽を輝かせるものは何か?

光球の電気的性質

太陽の放電環境

太陽周期の謎

"磁気リコネクション"という現代の神話

彗星の初期の電気理論

"ディープインパクト"─水はどこにあるのか?

プラズマ放電のモード

火の中で生まれた彗星の物質

はじめに

「現在の科学理論では説明できない観測結果は、最も価値のあるものであり、次の革新サイクルで分野を前進させ、場合によってはパラダイムシフトにとって最も貴重な可能性を秘めているかもしれない」※1

※1 D.L.Jewett(ジューエット)、「単一仮説の何が問題なのか?─科学に夢中になることを避ける時が来た」『The Scientist』第19巻、第21号、p.10、2005年11月7日。

図1:現在の宇宙論では、すべての宇宙構造は、原初の"ビッグバン"の後の重力相互作用によって生じたとされている。一方、超大型アレイ(VLA)と呼ばれる電波望遠鏡の画像では、我々の銀河系である天の川銀河のコアに供給されている電気的な"回路"の一部を見ることができる。重力理論家の中には、このような構造を示唆する人はいない。電気的に言えば、赤いフィラメントは、銀河の中心にあるプラズモイドに供給されている宇宙の送電線である。

Credit : Farhad Yusef-Zadeh et al. (Northwestern), VLA, NRAO.

発見の最大の障害は、無知ではなく、知識の錯覚であると言われている。自分が知っていると思っていることが、学ぶべきことの妨げになることが多い。20世紀に入ってから、理論科学の権威たちは、ある意味で完全で間違いのない宇宙の姿を作り上げた。素粒子物理学から生命科学、惑星科学から天文学、天体物理学、宇宙論に至るまで、自然界の"全体像"には疑問の余地がほとんどなかった。そう思われていた。

今日の一般的な宇宙論は、奇妙で素晴らしい可能性で人々の想像力をかきたてるが、それらはすべて、ほとんどの人間の興味や理解をはるかに超えた数学に基づいている。原初の状態から推測して、理論家たちは宇宙の主要な謎を解決したと、つまり"すべての理論"を完成させる寸前だと、私たちに信じさせようとしている。

私たちはそうは思わない。現代の理論は難攻不落ではなく、科学の世界ではすべてがうまくいっているわけではない。宇宙時代の技術者たちは確かに空前の進歩を遂げ、理論家たちは世間の注目を浴びることになった。しかし、このような環境下では、数十年来の科学的神話がドグマとして定着し、不快な事実や反論をどんどん排除していった。20世紀末には、幻想は"現実"となり、多数存在していた批判者の声は聞かれなくなった。

これがどのようにして起こったのかを明らかにするのは、科学史家の仕事だ。そのためには、現役の科学者がすぐに手に入れることのできる発見や、解決済みと思われている問題に直面しても懐疑的であり続けたすべての人々のことを考えればよい。これから述べるように、標準的な宇宙論の根本的な間違いは、宇宙での電気の存在を否定していることだ ※2。電気的に中性で重力に支配された宇宙を信奉するあまり、宇宙論は数学者の遊び場になってしまった。これは、今日の宇宙学者が、宇宙時代の最も説得力のあるメッセージ、すなわち我々が電気的な宇宙に住んでいるということを理解する訓練を受けていないからこそ可能だった。

※2 「これに関連して、私たちの頭上数マイルの大気中で発生する稲妻嵐については、まだ多くの未解決の問題があることを指摘しておきたい」 S. Chapman、太陽風、Mackin & Neugebauer Eds., 1964, pp.xxiii-xxiv.

宇宙の臆測 Cosmic Speculations

「宇宙は原子ではなく、物語でできている」 ※3

※3 Muriel Rukeyser(ミュリエル・ルーカイザー)『闇の速度』NY: Random House, 1968.

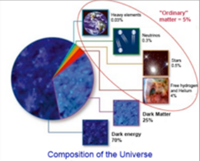

図2:宇宙の組成

望遠鏡で直接検出できるのは"通常の物質"だけである。物質とエネルギーを同じ"円グラフ"の中の別の要素として含めることは、物理学における言語の崩壊と形而上学への転落を浮き彫りにする。物理的な宇宙では、質量は物質の特性である。アインシュタインの有名な E=mc² は、既存の物質に蓄えられているエネルギーと、それが質量として現れることを関係づけている。物質の生成については何も語っていない。また、物質の本当の性質を理解しない限り、そのようなことはできない。

Image Credit: NASA, WMAP

宇宙はどのようにして始まったのか?

どうやって動いているのか?

どこに向かっているのか?

何年もの間、科学メディアはこれらの大局的な質問に対する魅力的な答えを人々に浴びせてきた。このようなテーマは、科学的な解説を何気なく見ている人にもよく知られている。宇宙論者は137億年前に時計の針を動かし、宇宙を軌道に乗せたビッグバンについて自信を持って語っている。この宇宙には、ブラックホール、暗黒物質、暗黒エネルギー、その他の不可解な物体や力があふれているが、これらに共通するのは、既知の物理法則のもとでは目に見えず、アクセスできないということだ。新しい発見があるたびに、"ビッグバン"宇宙はますます奇妙になり、多くの現役科学者が躊躇してきた"誰もがこのことを本当に理解できるのか"という疑問を強調するパロディを誘う ※4。人気SF作家のテリー・プラチェットは、宇宙創成の出来事を風刺した。「初めに何もなく、それが爆発した」。同じくSF作家のダグラス・アダムスは「無限の可能性を秘めたドライブ」を考案したが、彼のウィットの対象は、原因と結果を切り離す今日の確率論的な量子論だった。この理論的アプローチは、想像できる限りの物理法則の違反への扉を開き、20世紀最大の科学的困惑(きまり悪さ、恥辱)であると多くの人が主張する"超ひも理論"にまで至っている。理論が “美しい"と表現されると、あるユーモリストは「科学のシュールレアリスト・アート批評家はどこにいるのか?」と問いかけた。私たちが懐疑的になるには十分な理由がある。宇宙学者は、彼らの抽象的な表現が、宇宙の起源、構造、力学、そしてその中での我々の位置を理解するための確実な基礎を提供すると主張している。しかし、私たちが多くの例を挙げて説明するように、彼らの推測は、宇宙時代の画期的な発見のいずれも予測できなかった ※5。

※4「ビッグバン理論と呼んでいるにもかかわらず、ビッグバンについて全く何も語っていない。何が爆発したのか、なぜ爆発したのか、何が原因で爆発したのかがわからない。ビッグバンの直後の状態を予測することもできない」アラン・グース、BBCの番組「Parallel Universes」にて。

※5「ビッグバン宇宙論は、いかなる天文学でも到達できない出来事に言及しており、20年以上経っても、予測に成功したものはひとつもない」フレッド・ホイル『Home is where the wind blows』1994, p.414.

重力への頑固な信仰 Unyielding Faith in Gravity

「しかし、私はこれまで、現象から重力の特性の原因を発見することができず、仮説を立てることもできなかった」※6

※6 I.Newton(ニュートン)、『哲学的自然主義 プリンキピア・マトリクス』の最終段落

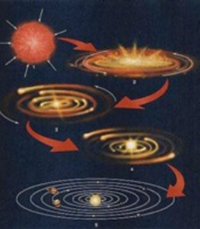

図3:回転している雲が円盤状になり、凝縮して星や惑星になる。

From: www.aerospaceweb.org/question/astronomy/q0247.shtml

宇宙学者は、科学的に最も弱い力である重力が宇宙を支配していると主張する。20世紀初頭、アインシュタインはニュートンの重力を形而上学的な枠組みの中で再定義した。アインシュタインは、測定可能な三つの物理的次元である空間と、定規では測れない数学的な"次元"である時間を組み合わせた ※7。アインシュタインの"思考実験"が成功したことで、数学者たちも彼に倣うようになり、それ以来、物理学や宇宙論を支配するようになった ※8。

※7 D.E.Pressler(プレスラー)「定義上、時間は一本の線で測ることはできないので、次元という言葉の使用は曖昧である……誤った議論から導き出された結論は無意味である」2002年、シカゴ大学での第12回相対性理論会議での講演より。

※8「専門家でない人にとって、四次元相対性理論や原子構造の不確定性は、常に神秘的で理解しがたいものでした」H. Alfvén(アルヴェーン)、ノーベル講義、1970年12月11日、p.315-6

アインシュタイン自身が、自分の研究を疑うことで誠実さを示したと言わざるを得ない。しかし、アインシュタインの信奉者たちはそのような自制心を持ち合わせていない。宇宙学者は数学的抽象概念に傾倒することで、自らに白紙委任状を書き、観測結果が適合しない場合には、理論を守るために必要なものを何でも自由に発明できるようにした。

20世紀の半ば頃、天文学者は深宇宙に想像を絶するエネルギーの集中を発見して衝撃を受けた。重力モデルに限定すると、解像度の限界以下の超巨大・超小型の天体しか想定できなかった。物理法則は"ブラックホール"を可能にするために中断された。重力モデルに真っ向から反する銀河の運動が発見されると、物理学者は目に見えない"暗黒物質"の広大な領域を想像した。誰もそれを見ることができないので、彼らは体裁を保つために必要な場所に自由にそれを置くことができた。そして、他の疑わしい仮定によって、宇宙がますます速く膨張していると考えられるようになったとき、重力のドグマに対する究極の違反である"暗黒エネルギー(ダークエネルギー)“が考案された。暗黒エネルギーとは、目撃されたことも理解されたこともないが、宇宙の運動を支配しているとされるエキゾチックなエネルギーである ※9。

※9 第1章では、これらの宇宙の迷宮を取り上げる。

“科学の女王"としての現代宇宙論は、関連するすべての分野に境界を押し付け、悲惨な結果をもたらした。太陽とその惑星の衛星はどのようにして生まれたのか? 理論では、星は拡散した星雲から重力によって降着(重力によって物質が重い天体へと集積すること)し、その中心に隠された核の炉に火をつけるとされていた ※10。赤道上に残った円盤状の物質から、惑星や月がゆっくりと形成され、小さな岩石の群れが流星、小惑星、彗星となって太陽の周りを移動しているという説だ。

※10 第3章では、太陽の熱核モデルに代わる電気的な代替案を提示する。

これらの仮定から、太陽系の歴史を書くことは大きな飛躍ではなかった。重力が支配しているのであれば、惑星は何十億年もの間、規則的で予測可能な軌道上を移動してきたに違いない。──地球の地質学的、生物学的進化のための静かな背景は、宇宙からのランダムな衝突によってのみ中断されている。

時計仕掛けの太陽系は、"トップ・ダウン方式の推論"の力で、人類の起源、意識の歴史、文明の勃興についての理解にもしっかりと制限をかけている。何事もない理論上の太陽系では、現在が過去へのガイドとなった ※11。この考え方によれば、私たちの初期の祖先の上空は、現在私たちが見ているものとほとんど同じであったに違いない。このような推測は、歴史家、考古学者、人類学者が切実に必要としている動機を奪うことになった。

空がかつて大きく違って見えたという初期文化の普遍的な証言を無視することができるのだから ※12。人類の過去を研究している学者たちは、宇宙論者の信条に従うことが、科学の方向性を誤らせるコストを増やすことになるとは気づかなかった。

※11「……ニュートン物理学は、不愉快なことが起きないことを保証してくれる」D. Stove(ストーブ)、『何でもあり』、p.174

※12 D. Talbott(タルボット)、W. Thornhill(ソーンヒル)、『電気的宇宙論Ⅰ』(徳間書店)

新しい宇宙観 A New View of the Universe

今日、新しいタイプの科学者が、現代宇宙論にその基礎のレベルで挑戦している。アイザック・ニュートンは1676年にロバート・フックに宛てて「もし私がさらに先を見ることができるとしたら、それは巨人の肩の上に立つことによってである」と書いている。この有名な言葉は、もはや決まり文句のようになっている。しかし、誰の肩の上に立つかは慎重に決めなければならない。20世紀に活躍した不世出の巨人たち(ノーベル賞受賞者を含む)の肩に乗って、研究者たちはプラズマ宇宙を研究している。彼らは、惑星間、恒星間、銀河間の空間は、絶えず予想を裏切る媒体である希薄なプラズマで満たされていることを思い出させてくれる。

プラズマは荷電粒子の存在によって区別され、プラズマ中の自由に動く電子は電流の主要な担い手だ。現代の革新者たちにとって、電気は尽きることのない宇宙時代の驚きを理解するための鍵なのだ。現代の宇宙論のパッチワーク(継ぎはぎ細工)は不要だと研究者たちは言う。彼らは上から目線で抽象的な理屈を並べることはしない。彼らの理解は実験と直接観察から生まれる。実験室でのプラズマの挙動と宇宙でのパターンを比較することから始める。そして、彼らの洞察は標準的な宇宙論が失敗した発見の道筋を一貫して予測することに成功している。

最先端のコンピュータシミュレーションと、地球上で生成可能な最も強力な放電を駆使して、これらの研究者は、今、新たな革命的な宇宙像を指し示している。

第1章──宇宙の難問 Cosmic Quandaries

「深部での 統一(理論)の明らかな兆候は、素粒子の理解がより完全なものになり、物理学の他の分野や対象への到達範囲が広くなることだ」※13

※13 E. Klein(エティエンヌ・クライン)、M. Lachièze-Rey(マーク・ラキエーズ・レイ)、『統一性の探求:物理学の冒険』 p.94.

図4:ベンジャミン・ウェストが描いた「空から電気を引くベンジャミン・フランクリン」Credit : Philadelphia Museum of Art

ベンジャミン・フランクリンは、1755年3月18日にフィラデルフィアからサウスカロライナ州チャールズタウンのライニング博士に宛てた手紙の中で「稲妻は栄光の電気スパークに過ぎない」という結論に到達するまでの過程を記した議事録の一部を再現している。

現代の宇宙論には基本的な要素が欠けている。その要素とは、電気である。すべての物質が電気を帯びた粒子で構成されていることを考えると、この欠落は不思議なことだ。私たちは、移動、照明、暖房に電気を利用(依存)している。電気は、エネルギー源から何百、何千キロも離れた都市を効率的かつ便利に動かしている。自然が宇宙規模で同じように、同じ目的で電気を利用する手段を持っていることは驚くべきことだろうか?

1世紀以上も前から、数人の一流の研究者が、地球上だけでなく宇宙でも電気現象が起きていることを発見していた。しかし、最も影響力のある宇宙物理学者たちが、過去150年間の偉大な電気理論家たちにほとんど注意を払わなかったために、現代の宇宙論から電気が消えてしまった。現在の天文学者や宇宙学者の多くは、宇宙で物質を組織できる力は重力だけであると考えている。

電気的に不毛な宇宙で働く重力は数学的にモデル化することが可能なので、宇宙論の著名人が皆、数学者として最も輝いているのは偶然ではない。占星術や宗教的教義に代わって、ニュートン科学が素晴らしい成功を収めたことを否定する人はいないだろう。ニュートンの方程式は、20世紀の宇宙船を地球軌道に導き、さらに月や惑星へと導いた。実際、電気力は稲妻のような局所的な現象に限られ、大局的には重力だけが支配していることを天文学者に納得させたのは、ニュートン力学の実用的応用だった。

しかし、重力理論は、ベンジャミン・フランクリンが凧を揚げる前、ジェームズ・マクスウェルが電磁気学の理論を構築する前に公式化されていた。1800年代後半には、電気を使った実験によって、オーロラや黄道光、土星の輪など、それまで謎に包まれていた自然現象が説明できるようになっていた。また、太陽の電気的挙動を推測する研究者もいた。科学雑誌には、彗星の電気的性質についての記事が掲載された。これらの研究者が始めた研究は、宇宙技術の急速な発展や惑星間探査、先進的なプラズマ研究所の研究に支えられて、さまざまな形で現在も続いている。しかし、これらの研究の歴史は、現代の最も重要な秘密のひとつだ。

政治家、作家、革新的な印刷者であるベンジャミン・フランクリンは、アメリカ人として初めて国際的な科学的評価を得た人物。彼の著書『電気の実験と観察』は1751年にロンドンで出版された。

宇宙空間にある荷電体の初期の電気モデルは、単純な静力学に基づいていたが、多くの問題に直面した。ガス放電や電気回路の研究など、その後の実験的研究の成果がなかったのだ。そのため、20世紀初頭には、電気理論への反発が強まったのもうなずける。宇宙は真空であり、完全な絶縁体であると考えられていたため、この"空虚"に電流を流すことは不可能だった。ハーバード大学の天文台長である天文学者のドナルド・メンゼルは、太陽に関する静電説に対して「実際、太陽から脱出できる電子の総数は、単体の懐中電灯を1分以内に作動させることができるだろう」と書いて、一般的な見解を示した ※14。残念なのは、メンゼルの時代には、宇宙が空ではないことがすでに知られていたことだ。

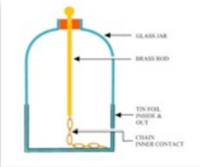

図6:電気研究者の初期の発明のひとつに、静電気を蓄えるための"キャパシター(コンデンサー)"の原型であるライデン瓶がある。これは二本の導体をガラス瓶などの絶縁体で隔てただけのものである。

図7:ラムスデン発電機は、静電気を発生させ、それをライデン瓶に蓄えることができた。

宇宙空間にある原子の何割かは1個以上の電子が失われて正に帯電している。その結果、正の"イオン"と負の電子を含む非常に薄い媒体がプラズマであり、目に見える宇宙の99%以上を占めていることから、"物質の基本状態"と呼ばれることもある。プラズマの電磁的挙動は、固体、液体、気体とは明確に異なる ※15。しかし、新たに発見された"プラズマ宇宙"を前にして、宇宙物理学者たちはそれまでの議論を覆し、プラズマは電荷のない"超伝導体"であり、電気力の異常な強さは、電子があらゆる電気的差異を短絡させるために電光石火の速さで移動することを保証するとした。この主張により、宇宙物理学者は、宇宙プラズマにおける電流の主要な役割を無視して、プラズマを磁化可能な気体として機械的に扱い続けることができた。しかし、この逆転現象は標準理論に大きな穴を開けてしまった。

電波望遠鏡が映し出す宇宙には、磁場や電磁波が存在していることは、天文学者にとって避けて通れない事実だ。磁場は電流によって作られる。電波を発生させるには電力が必要だ。宇宙空間の磁場は、宇宙全体の膨大な電流の流れを示す宇宙のサインなのだ。

しかし、"短絡した"宇宙の神話はまだ生きているようだ ※16。1ダース以上の分野の科学者たちは、電気を無視できると信じて、神話的な宇宙の影で仕事を続けている。そこで、20世紀の最も洞察力に富み、優れた科学者たちが開拓した別の視点の紹介がふさわしいだろう。

※14 D.Menzel(メンゼル)『空飛ぶ円盤』(ハーバード大学出版局)1953年、p.236

※15 ハンス・アルヴェーンについての議論、pp. 9ff.と第2章を参照

※16 空間における磁場の役割については、第2章で述べている。

クリスティアン・ビルケランド Kristian Birkeland

初期の電気理論家たちの研究は、実験室での実験と自然現象の体系的な観察に集中しており、ベンジャミン・フランクリンをはじめとするアメリカやヨーロッパの初期の研究者たちの最初の調査にまで遡ることができる。

図8:ノルウェーの実験家、クリスティアン・ビルケランド

今日の先進的な研究の多くは、ノーベル賞候補に7回も選ばれたノルウェーの天才、クリスティアン・ビルケランドの研究から生まれている。1889年から90年にかけて、ビルケランドの北極探検隊は、地球の極地で初めての磁場測定を行った。その結果、太陽から発生した荷電粒子が地球の磁場に導かれて、オーロラと呼ばれる環状の現象を起こしていることがわかった。主流の理論家たちは何十年も前からこの主張に異議を唱えていたが、1960年代から70年代にかけて行われた人工衛星による観測で、ビルケランドの説が裏付けられた。

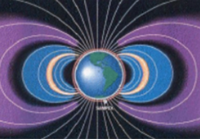

図9:二つのバンアレン放射線帯の発見は、宇宙時代の最初の驚きと言っても過言ではない。しかし、プラズマ科学者のクリスティアン・ビルケランドの実験に注目していれば、驚くことはなかったかもしれない。現在では、地球の周りにはフィラメント状の電流を含む磁場と高速荷電粒子の複雑な構造が存在することがわかっている。この構造は、地球と太陽のプラズマと磁場の境界を形成しているという仮定のもと、"磁気圏"と呼ばれている。

Credit : NASA

ビルケランドは実験家だった。太陽や惑星を模した磁化された金属球に放電を起こさせ、真空に近い状態でテレラ(小さな地球)の実験を行ったことで有名だ。彼は、オーロラタイプのスケールダウンを示したことに加えて、惑星の環や天候の特徴、黒点などの類似した効果を作り出すことができた ※17。

※17 K.R. Birkeland(ビルケランド)、『ノルウェー・オーロラ・ポラリス遠征隊、1902-1903、第1巻:磁気嵐の原因と地上磁気の起源について』1908.

図10:"テレラ"または"小さな地球"を操作するビルケランド(左)。真空ポンプを操作しているのは、真空ガラス室の右側にいる助手である。磁化された球体は電気的な光に包まれており、ビルケランドは地球の電気的環境、特にオーロラについて多くの知見を得た。

実験で、ビルケランドは、電流誘起磁場によって形成されたフィラメントに沿って電流が優先的に流れることを示した(電流には必ず磁界が発生する)。この実演により、平行に流れる二本の電流には長距離磁気引力が働き、互いに接近することを指摘したアンドレ・マリー・アンペール André Marie Ampère の観察結果を裏付けるものだった。しかし、プラズマ・フィラメントが一緒になると、お互いに自由に回転できるようになる。これにより、近距離反発磁力が発生し、フィラメントが互いに絶縁されて同一性を保つようにフィラメントを引き離す。その結果、フィラメントはねじれた"ロープ"のようになる。回転しているアイススケート選手が腕を引き寄せるように、フィラメントが引き寄せられると、どんどん回転が速くなる。このダイナミズムにより、対になった電流の挙動は、まさに電気的な"渦巻き"であり、プラズマボルテックス(渦)と呼ばれている(34-5ページ参照)。

このねじれた電流ペアは、周囲の磁場に沿って電流の流れが整列し、最も効率的な電力伝送を実現することがわかった。このようなプラズマ中の自然な電流の流れ方を意味する"ビルケランド電流"という言葉が初めて科学論文に登場したのは1969年のことだ。

電気の力を理解するには、些細な力である重力と直接比較する必要がある。電気力は、およそ10の39乗倍、より強力だ。もう一つ重要なことは、電流フィラメント間に働く電磁力は、フィラメント間の距離に反比例して変化するということだ。これは、重力が距離の二乗に比例して急激に減少するのとは対照的だ。これらの理由とより多くの理由のために、ビルケランド電流は、広範囲に分散した塵やガスを星や銀河にまとめるのに、重力よりもはるかに有効な手段だ。また、これらの流れは、宇宙空間にある物体にスピンを与えたり、スピンを取り除いたりするのにも非常に有効だ。天体現象を熱心に観察していたビルケランドは、プラズマ中の電流を実験的に解明することで「太陽系や銀河系の形成を重力理論よりも電磁的な観点から議論する」統一的な宇宙論への道が開けると信じていた ※18。

※18 「ビルケランドが知る限り、英国の科学者にとって彼らの地球は何もない宇宙空間に見事に孤立して立っており、重力以外の外部の宇宙の力からは隔離されていた。」The Northern Lights(オーロラ)、Lucy Jago( ルーシー・イアゴ)、 Alfred and Knopf, NY, 2001 p. 82.

ビルケランドはノーベル賞候補に挙がっていたが、委員会が候補を準備中に亡くなった。ビルケランドは、通貨で表彰された数少ない科学者の一人であり、ノルウェーの200クローネ紙幣に彼の肖像と発明品が描かれている。

※200クローナ紙幣 クリスチャン・ビルケランドと北極星に向かうオーロラ

図11:『ノルウェーのオーロラ・ポラリス探検隊』1902-1903年。地球の磁気圏、太陽風、彗星からのスパッタリングによる巨大な尾の形成など、ビルケランドはこれらの本で予言した。

ビルケランドの研究は、電流や磁場に対するプラズマの複雑な反応について、新しい世代の研究への道を開いた。彼の後継者には、ノーベル賞受賞者のアービング・ラングミュアやハンス・アルヴェーンなどのプラズマ研究者がいる。

ラングミュアは、その生命感が血漿に似ていることから、この物質の状態を"プラズマ"という言葉で表現した最初の人物だ(「プラズマ宇宙論のパイオニア」参照)。ラングミュアは、プラズマが電荷を帯びた物体に反応して、物体の周りに細胞壁のような形(ラングミュア・シース)を作ることを観察した。ラングミュア・シースは、反対の電荷を持つ"二重層 double layers(DLs)“と呼ばれることもある。シース全体には強い電界があるが、二重層の両側では電界はかなり弱くなる。

プラズマ中に二重層があると、帯電した物体が周囲のプラズマから絶縁される傾向がある。この現象は、星の性質や、惑星や月のプラズマ環境に対する反応を理解する上で、特に注目すべき現象だ。ラングミュアの絶縁体 insulating Langmuir sheath は、高電荷を帯びた天体を、期待されるような電気的交換なしに接近させることができる。実際、ほとんどの宇宙学者はこれまで耳にしなかったが、プラズマ二重層はプラズマ挙動の最も重要な特徴であるかもしれない ※19。二重層は粒子を宇宙線のエネルギーまで加速することができ、急速なパルス現象を説明することもできる ※20。

※19 「宇宙空間の二重層 Double layers は、新しいタイプの天体に分類されるべきである(一例として二重の電波源がある)。X線やガンマ線バーストは、二重層の爆発によるものではないかと暫定的に示唆されている」ハンス・アルヴェーン基調演説、天体物理学における二重層に関する国際シンポジウム、NASA会議出版物 2469, 1987, pp. 1-32.

※20 A. Peratt(ペラット)、『プラズマ宇宙の物理』p.194.

ハンス・アルヴェーン Hannes Alfvén

図12:ハンス・アルヴェーン(1908-1995)Hannes Alfvén

プラズマ科学の先駆者たちは、実験室で観測された現象をスケールアップして、宇宙の巨大構造物に応用できることを知っていた。そして、ハンス・アルヴェーンほどプラズマの実験的研究を推進した人物はいない。1948年、アルヴェーンは「我々が天空の宇宙について知っているほとんどすべてのことは、我々が地上の物理学で学んだ原理を応用して得られたものである……しかし、これまで天文学についてほとんど何も教えてくれなかった偉大な物理学の一分野がある。その部門は"電気"である。地球上では徹底的に研究されてきたこの現象が、天球上ではほとんど役に立たないというのは、むしろ驚くべきことである……」と述べている ※21。

※21 H. Alfvén(アルヴェーン)、「宇宙の電気」初出は1948年『新天文学』の第2章第3節。 p.74.

図13:クリスティアン・ビルケランドが描いた、渦巻き星雲を模した磁化されたテレラ

アルヴェーンは、電気技師としてキャリアをスタートさせ、プラズマを磁性流体として理解するための理論モデルを開発した。1970年、彼は"磁気流体力学"の基礎的な発見によりノーベル賞を受賞し、この研究の創始者と認められている。皮肉なことに、"超伝導"プラズマに磁場が “凍りつく"というアルヴェーンの初期の概念が、宇宙における磁気の主流の解釈を支えている。そして、この概念こそが、宇宙磁場の発生と維持に必要な電流を宇宙物理学者に無視させてきた。

この物語の重要な転機は、宇宙物理学界では決して語られない部分だが、アルヴェーンが自分の間違いに気付いたことだ。彼はノーベル賞受賞のスピーチで、科学者たちに自分の初期の研究を無視するように訴えた。

磁場はプラズマ科学のひとつの要素に過ぎないと彼は言った。磁場を発生させる電流を見落としてはならない。電流や回路を無視して宇宙プラズマをモデル化しようとすると、天文学や宇宙物理学が危機に瀕することになる。

図14:地球は宇宙空間の電流に反応して、高圧線のようにハム音やパチパチ音を出す。2003年4月に国際宇宙ステーションから撮影された写真に見られるように、最も分かりやすい火花はオーロラだろう。

Credit : Don Pettit, ISS Expedition 6, NASA

アルヴェーンは、プラズマの挙動は「複雑で厄介」であり、数学理論家の好みに合わないと強調した。「数学的にエレガントな理論には全く向いていない」分野であり、実験室でのプラズマ挙動には細心の注意が必要だ。

「プラズマ宇宙は、実験室でプラズマを見たことのない理論家たちの遊び場になってしまった。彼らの多くは、実験で間違っていることがわかっている公式をいまだに信じている。熱核反応の危機に対する天体物理学的な対応はまだ始まっていない」※22。

アルヴェーンは何度も繰り返している。今日の宇宙学者の理論的仮定は「最も洗練された数学的手法で開発されている」が「その理論がいかに美しいかを理解せず、絶対に従おうとしないのはプラズマそのものだけである」と ※22。

※22 ハンス・アルヴェーン、「プラズマ物理学、宇宙研究および太陽系の起源」ノーベル講義、December 11, 1970, pp. 308-9. nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1970/alfven-lecture.pdf を参照

図15:1970年、スウェーデン国王からノーベル賞を授与されたハンス・アルヴェーン

宇宙空間のプラズマは電気的に"準中性"だ。しかしながら、その温度、密度、化学組成は場所によって異なる。異なる性質のプラズマの境界には、"細胞壁 cell wall " や “二重層"(DL)が形成され、その間に電圧が発生する。相対的に動いているプラズマセル同士は、お互いに電流を誘導する。現在、私たちが観測できる最も大きなスケールでは、主にプラズマで構成された銀河のスーパークラスター(超銀河団)が互いに移動しているのを見ることができる。そのために、小さなスケールのプラズマセルは、外部から発生した磁場に埋め込まれ、フィラメント状の電流が発生して回路を形成していることになる。その回路の電力は、回転している渦巻き銀河や銀河の中の星などの物体によって散逸される。しかし、天体物理学者は、プラズマ現象を"気体"と呼び、天体現象を"風" や “水"の言葉で表現している。プラズマ放電は、気体や液体の振る舞いとは異なるルールで行われるため、科学的な混乱を招くことになる。

天体物理学者は、電気力学や回路理論、プラズマ放電現象などを学んでいない。そのようなことをすると、重力モデルが陳腐化(時代遅れ)し、専門外の実践的な実験が必要になるからだ。気体や磁化された流体など、数学的にお行儀の良い物理学に頼り続けている。彼らは、小さな岩石の惑星の大気の底にある絶縁された私たちの家が、電気的に中立であるかのような錯覚を起こしているということを考慮していないようだ。本当は、私たちの地球は複雑な電気的宇宙の一部だ。

プラズマの放電に関係する学会には、宇宙物理学者は原則として参加しない。宇宙の未解決の謎に電気現象を応用することには、ほとんど興味がない。IEEE(米国電気電子学会)で認められているプラズマ宇宙論の第一人者が発表した研究成果も、天文学や宇宙物理学の主流雑誌ではほとんど受け入れられず、認められない。

このような理論的分裂は、20世紀末に科学界を席巻した学説をはじめとする一般的な理論を根本的に見直すことでしか解決できない。

ビッグバンと"膨張する"宇宙 The Big Bang and the ‘Expanding’ Universe

ビッグバン宇宙論についての決定的な評価は、このモノグラフ(本書)の限られたスペースでは達成できない。しかし、宇宙に電流が存在しないとする理論が間違っているとすれば、その影響は、電気現象の挙動をよく知っている研究者であれば、一目瞭然であると思われる。

ビッグバン仮説は、二つの未確認の不安定な仮説に基づいている。ひとつは、宇宙の遠隔地にある物体から受信した光の波の意味合いについて、もうひとつは、大宇宙における重力の役割について。

宇宙論者の仮説は──

⑴ 深宇宙にある物体の赤方偏移は、主にその物体が後退していることを示している。

⑵ 宇宙で最も弱い力である重力だけが、宇宙規模での物質の構造と振る舞いを決定していると考えている。

この二つの仮定により、理論家たちはプラズマ宇宙における電気の役割を無視してきた。

第一の仮定:赤方偏移は距離を意味する Redshift implies distance

図16:超大型望遠鏡とXMM-NewtonのX線観測装置を組み合わせて、"これまでに知られている宇宙の中で最も遠くにある超巨大構造"である巨大銀河団を発見した(白抜き部分)。欧州南天天文台の発表によると「宇宙の歴史の初期に、このような複雑で成熟した構造が発見されたことは非常に驚くべきことだ」という。もっと正確に言うと、天文学者は長い間、このような"初期の"構造はあり得ないと考えていた。しかし、この星団は、天文学者の理論的仮定が示すように、本当に遠くにあり、巨大で、"初期"のものなのだろうか?

Credit : ESA, XMM-Newton, Mullis et al.

60年前、エドウィン・ハッブルは、遠くにある星や銀河の赤方偏移(光のスペクトルが赤に向かって伸びていること)に基づいて、速度と距離の関係を発見した。この発見により、現代の宇宙論の基礎が築かれた。しかし、ハッブルは慎重な姿勢を崩さなかった。

ハッブルは、既知の銀河の固有の明るさを距離の尺度とし、赤方偏移を距離の尺度としたとき「尺度がひとつだと問題が生じる。それは……宇宙が膨張していることを前提とした尺度である」ことを発見した ※23。その5年後、ハッブルはこの問題を改めて指摘した。

「赤方偏移は宇宙の膨張によるものではない可能性が高く、宇宙の構造に関する推測の多くは再検討を必要とするかもしれない」※24。

※23 E. Hubble(ハッブル)「膨張する宇宙の問題」『アメリカン・サイエンティスト』第30巻第2号、1942年4月、p.108-9

※24 E. Hubble、「200インチ望遠鏡とそれが解決するかもしれないいくつかの問題」、太平洋天文学会出版物、1947年、p.153-67

しかしすぐに、赤方偏移は"ドップラー効果"によるものだというコンセンサスが確立された。つまり、天体が観測者から遠ざかり、そこから発せられる光の波が引き伸ばされているに違いないということだ。これにより、天文学者は赤方偏移の度合いに基づいて、後退の速度と地球からの距離を推定することができるようになった。この計算は、宇宙が膨張していることを意味することができるだけだった。そして、この膨張は永遠に続くはずがないので、出発点があるはずだ。宇宙学者たちは自信を持って、ビッグバンの日付(137億年前)を教えてくれた。

図17:ホルトン(チップ)・アープ

写真:W.ソーンヒル

しかし、特異銀河研究の第一人者である天文学者のホルトン・アープは、数十年前から、宇宙論者の前提が正しいはずがないと警告している。彼は、赤方偏移が大きく異なる天体は、物理的につながっていると主張している。天文学者が(赤方偏移に基づいて)宇宙の最果てに位置するクエーサーでさえ、我々の宇宙の近隣にある活動的な銀河の近くでは、"ありえない"ブリッジ や “とんでもない(不合理な)" 統計的なクラスタ化が見られる(図21, 22の画像では、近くの銀河の前にクエーサーが見えている)。

アープの極めて重要な観測に対し、天文学者たちは彼から望遠鏡の使用時間を奪った。彼はアメリカを離れてドイツのマックス・プランク研究所で画期的な研究を続けることになった。ジェフリー・バービッジが指摘しているように「アープは、現代において最も明快で(疑いの余地のない)成功した研究を妨害する、ひとつの対象だった。それは、もし受け入れられれば、正確に言えば、その影響において革命的なものになるだろうと感じられた研究だった」※25。

※25 F.Hoyle(ホイル)、G.Burbidge(バービッジ)、J.V. Narlikar(ナルリカー)『宇宙論への異なるアプローチ』p.134

ビッグバンを採用したことで、科学メディアは定期的に"成功"のストーリーを発表している。COBE衛星が宇宙マイクロ波背景放射(CMBR)を 2.7ケルビンと測定したとき、ビッグバンの支持者たちは即座にその測定結果が自分たちの理論を"確認"したと発表した。COBEチームの主任研究員であるジョン・メイザー博士は「ビッグバン理論は勝者となった」と述べている。ハーバード大学の天文学教授、ジョン・フクラ氏は「2.7度のバックグラウンドの発見は、現在の宇宙論モデルであるホットビッグバンの決定的な証拠となった」。また、宇宙物理学者のマイケル・ターナーは「この意義は、いくら強調してもし過ぎることはない。彼らは宇宙論の聖杯を見つけた」。

宇宙マイクロ波背景放射の測定により、ビッグバン仮説の予測が実際に確認されたのだろうか? 実は、ビッグバンを前提としない他の理論家の予測のほうが、はるかに近かった。宇宙の温度を計算できる観測データを最初に集めたのは、アンドリュー・マッケラー Andrew McKellar という天文学者だった。1941年、彼は特定の分子の放射励起(原子などが励起される過程)から 2.3Kの温度を発表した。しかし、第二次世界大戦に注目が集まり、彼の論文は無視されてしまった。1954年には、フィンレイ・フロインドリヒ Finlay-Freundlich が “疲れた光"※の仮定に基づいて1.9Kから 6Kを予測した。ティグラン・シュマオノフ Tigran Shmaonov は1955年に 3Kを予測した。1896年、シャルル・エドゥアール・ギヨーム Charles Edouard Guillaume は、星の光による加熱から 5.6Kの温度を予測した。1926年にアーサー・エディントン Arthur Eddington がこの計算を改良し、3Kと予測した。1933年にはエリック・レーゲナー Eric Regener が 2.8Kと予測した。

※長旅で “疲れた光":赤方偏移の原因は、遠くの銀河からくる光ほどエネルギーを失ったからだという主張

実は、ビッグバンを提唱している人たちは、最悪の予測をしていた。1964年にマイクロ波放射計で背景放射の概算値(3.5K)を算出したロバート・ディッケ Robert Dicke は、1946年に 20Kと予測していた。その後、彼は 45Kに修正した。

1961年に宇宙物理学者のジョージ・ガモフ George Gamow は、背景温度を50Kと推定したが、これほどビッグバンと関係の深い名前はないだろう。これらの予測を整理するには、宇宙の"温度"はエネルギー密度の平方根の平方根であることを念頭に置く必要がある。つまり、宇宙の背景エネルギーの尺度としては、ガモフ氏の 50Kという見積もりは12,000倍も高かった。

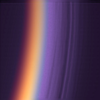

図18:上:ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機(WMAP)による宇宙マイクロ波背景放射の温度マップ。赤は温度が高いところ、灰色は温度が低いところを示す。宇宙マイクロ波背景の揺らぎは、放射場の平均温度2.73ケルビンに比べて極めて微弱(10万分の1)である。

Credit : WMAP Science Team, NASA

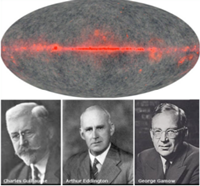

宇宙マイクロ波背景放射(CMBR)の発見は、しばしばビッグバンを"確認"したと主張される。しかし、真実は全く逆である。チャールズ・ギヨームCharles Guillaumeやアーサー・エディントンArthur Eddingtonなどの予測は、ビッグバンを前提としたものではなかった。ジョージ・ガモフなどのビッグバン宇宙論支持者の予測よりもずっと近かった。

実際に起こったことは、技術の進歩によって、より精密な測定が可能になると、ビッグバンの提唱者たちは発見に合わせて理論を変えていった。ビッグバンを"裏付ける"ものは何も発見されていない。明らかに、宇宙マイクロ波背景放射はビッグバン宇宙論の唯一の必要条件ではない。実際、天文学者のフレッド・ホイルはこう言っている。「山の頂上で眠りに落ち、霧の中で目を覚ました人は、自分が宇宙の起源を見ているとは思わない。彼は自分が霧の中にいると思っているのだ」※26。

間違いなく、宇宙マイクロ波背景放射(CMBR)が宇宙の起源と関係しているというのは、奇妙な仮説(思い込み)だ。2006年には、遠方の宇宙マイクロ波背景放射が落とすと期待されていた影は見つからなかった ※27。ホイルが明らかにしているように、宇宙マイクロ波背景放射は局所的に生成されたマイクロ波放射──"霧"であると仮定する方がより賢明だ。最近のWMAP(宇宙背景放射をより正確に観測するための科学衛星)データは、局所的な中性水素(HI)フィラメントからの電波信号と照合することで、それを確認しているようだ ※28。宇宙マイクロ波背景放射は、太陽系の近くにある銀河系の送電線 galactic power lines の"ハム(騒音)“に過ぎない。

※26 H. C. Arp, G. Burbidge, F. Hoyle, J. V. Narlikar, N. C. Wickramasinghe(ウィクラマシンゲ) 「銀河系外の宇宙:別の見方」 Nature Volume 346, pp. 807-812, 1990.に引用されている。

※27 Lieu, Mittaz and Shuang-Nan Zhang, 「31個のクラスターにおけるSunyaev-Zel’dovich効果:X線による予測値とWMAPによる観測値との比較」 Astrophysical Journal, Sept. 1, 2006, Vol. 648, No. 1, p. 176

※28 「WMAPの信号は、宇宙が誕生した直後に起こったプロセスの痕跡を本当に示しているのだろうか? 天の川銀河のHI構造や電波放射の研究に携わってきた人たちにとって、WMAPのマップには、よく知られた特徴があるようだ」

G. Verschuur、「高銀河緯度における星間中性水素構造とそれに伴う高周波連続体放射」 IEEE Transactions on Plasma Science, August 2007.

常識への復帰 A Return to Common Sense

ビッグバン宇宙論の現状は、科学における非現実性に直面して、常識に立ち返ることが急務であることを示している。思考実験や純粋な数学的冒険よりも、直接的な観察と実験が優先されなければならない。違和感のあるデータを説明するために、発見のたびに新しい理論的仮定を導入するのはあまりにも簡単だ。奇妙な偶然性やありえないことが起きたときには、たとえそれがどんなに広範な意味を持つものであっても、理論的仮定を再検討する良い理由となる。もちろん、これはアープの主張でもある。

「これまで遠くにあると思われていた多くの物体が、実際にはもっと近くにあるという証拠は、現在の概念を最も抜本的に見直さなければならないことを私たちに突きつけている」と書いている ※29。

※29 H. Arp、『不調和なレッドシフト協会のカタログ』p. 46. (Montreal: Apeiron, 2003)

もし赤方偏移と距離の仮定が間違っているならば、その兆候は明らかで、赤方偏移した天体の大きさ、エネルギー、分布の写真が大きく歪んでいることで示されるはずだ。天文学者は、赤方偏移の強い銀河を見ると、それが宇宙の外縁部を占めているように思う。しかし、その赤方偏移が、後退速度以外の天体固有の性質によるものだとしたらどうだろうか?

例えば、天体の大きさを計算する際にどのような影響があるかを想像してもらいたい。誤って宇宙の果てに置かれていたとしたら、天文学者は実際よりもはるかに大きいと思い込み、人為的な歪みが生じてしまう。

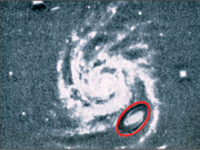

図19:この画像は、赤方偏移・距離の仮定が正しければ、二つの銀河の相対的な大きさを重ね合わせたものである。赤方偏移の高い渦巻き銀河NGC 309が、赤方偏移の低い銀河M81を凌駕しているように見える。しかし、M81は近傍の渦巻き銀河の中では最も大きい部類に入る。渦巻き銀河は、地球から遠ざかるほど大きくなるのだろうか? 評論家は、"超巨大な"渦巻きは赤方偏移が距離の尺度になるという誤った仮定による歪みだと指摘している。

Credit : Halton Arp, Seeing Red

上の写真は、その不快な結果を強調したものだ。この写真は、二つの銀河が赤方偏移の距離にあった場合の相対的な大きさを並べたものだ。赤方偏移の低い銀河M81(挿入図、赤丸内)は、近くにある最も大きな渦巻き銀河のひとつだ。赤方偏移の高いNGC309(大きい画像)は、一見普通の渦巻き銀河であるが、"赤方偏移の距離"にあると仮定したために大きく歪んでしまい、M81をその腕の中に飲み込んでいるように見える。同じ種類の銀河でも、遠くにあればかなり大きくなると考えるのが妥当なのだろうか? それとも、大きくなるという理論的な前提が間違っているのだろうか?

また、赤方偏移の強い天体の輝度はどうなるのだろうか? もし、天文学者があまりにも遠くにある天体を配置しているのであれば、それらの天体は"超高輝度"でなければ、私たちの空でこれほど明るく見えることはない。そのため、現在では天文学者は"超大光度 ultra-luminous 天体(UL)"と呼んでいる。しかし、その"明るさ"は事実なのか、それとも疑わしい理論上の仮定によって作られた人工物なのか?(下の写真の"超高光度赤外線銀河"、または"ULIRG"を参照)

図20:Arp220は"超高光度赤外線銀河(ULIRG)"と呼ばれる銀河の中で最も明るい銀河である。アープの「特異銀河カタログ」の220番で、赤方偏移に基づいて天文学者が想定しているほど遠くにあるため、天空で最も明るい天体でなければならない。

Credit : R. Thompson (U. Arizona ) et al., NICMOS, HST, NASA

ガンマ線バースト(GRB)は、ビッグバン以降の宇宙で最も明るい現象とされている。では、ガンマ線バーストはどのくらいのエネルギーを持っているのだろうか? 推定されるエネルギーレベルは、計算された距離によって異なる。ガンマ線が発生するのは、ほんの数秒だが、多くのガンマ線バーストはX線、可視光線、電波による残光で識別することができる。天文学者が赤方偏移を距離と同じだと仮定すると、多くのガンマ線バーストは突然、非常に遠く、古く、想像を絶するエネルギーを持ち、これまで考えられていたよりも強力なものになる。距離の点で私たちに近いところには、それと比較できるものはない。それ故に、初期宇宙のガンマ線バーストは、最近のガンマ線バーストよりもはるかに強力だったと言われている。

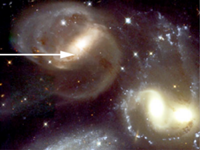

しかし、赤方偏移の大きい天体は、それを説明するために新しいカテゴリーが必要になるほど、本当に遠くにあるのだろうか? 下の写真は、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された五つの銀河の視覚的集合体"ステファンの五つ子銀河" NGC7319。NGC7319 は"セイファート2"と呼ばれる銀河で、通常のセイファート銀河の特徴である明るい活動的な核のほとんどが、重い塵の雲に覆われて見えない状態になっている。この銀河の赤方偏移は0.0225と非常に低い。しかし、銀河の核に近いところにある小さな天体(矢印)は、ULX─"超大光度X線オブジェクト"と呼ばれている。ハッブル宇宙望遠鏡の画像を見る前に、アープはこの光源をクエーサーであると結論づけていた。クエーサーは、標準的な仮定では銀河雲の手前には存在しない天体である。

図21:ハッブル宇宙望遠鏡の画像の矢印は、銀河NGC 7319の手前にあるULX、すなわち超大光度X線オブジェクトを示している。赤方偏移の仮定に基づくクエーサーが存在しないとされていた場所に現れ、クエーサーであることが判明した。相対的に言えば、目に見える宇宙の外縁ではなく、我々の身近なところにあるということになる。

Credit : NASA, and S. Gallagher (Penn State University)

しかし、実際にスペクトルを観測してみると、非常に赤方偏移したクエーサーであることがわかった。アープは「ケック10mのコントロールルームに座って、あの美しい z=2.11(高赤方偏移)のスペクトルがスクリーン上に展開されるのを見たときの興奮は、何物にも代えがたい」と書いている ※30。

※30 H. Arp, 私信。arxiv.org/pdf/astro-ph/0409215を参照。

※ケック天文台:ハワイ島マウナケア山頂天文台群にある天文台。10m光学近赤外線望遠鏡を2基保有し、数多くの天文学的発見をしている。

その後のハッブルの画像では、クエーサーと濃い銀河雲との関係が強調され、天文学者たちが無視していたアープの言葉が注目されることになった。この小さな白い点は、不透明なプラズマ雲の前にシルエットで現れたクエーサーか、最上層の塵の中に埋め込まれたクエーサーである。背景の銀河の赤方偏移が0.0225であるのに対し、クエーサーの赤方偏移は2.114である。このひどい位置ずれしたクエーサーの発見以来、宇宙学者の間で大きな論争が巻き起こることが予想された。しかし、科学メディアはほとんどこの件を無視している。

NGC7319のアップ(下写真)では、銀河の中心部からクエーサーに向かってジェットが伸びているが、これはアープの親銀河からクエーサーが放出されるという理論で予想されている現象だ(図25, 26参照)。アープは、数十年にわたって観察してきたパターンから、超大光度X線オブジェクトのすべてではなく、そのほとんどが活動銀河から放出される過程にある近傍クエーサーであると結論づけた。

図22:NGC7319という銀河の赤方偏移は0.0225。ここに写っているクエーサーの赤方偏移は2.114である。したがって、宇宙学者の標準的な定規では、クエーサーはNGC7319よりもはるかに遠くにあるはずで、手前にあるわけではない。

Credit : Jane C. Charlton (Penn State) et al., HST, ESA, NASA.

図23:天文学者のジェフリー・バービッジ Geoffrey Burbidge

Credit : Armagh Observatory

アープの研究を調査した天文学者もいた。ジェフリー・バービッジ Geoffrey Burbidge は、超大光度X線オブジェクトに関するアープの結論を検証するための計画を立てた。彼は、活動銀河に異常に近い24個のクエーサーを調べた。それがクエーサーであることを知らないふりをすれば(つまり、赤方偏移が大きいことを知らないふりをすれば)24個のクエーサーはすべて、近隣の銀河における"標準的な" 超大光度X線オブジェクトの基準を満たしていた。天文学者が不可能と考えていたことが、バービッジ氏の発見によれば、宇宙ではどうやら普通のことのようだ。

銀河の距離を測るための標準的な定規は、赤方偏移のドップラー解釈が信頼できない場合に予想されるあらゆるタイプの歪みを生じる。例えば、あたかも人間が宇宙の中心であるかのように、銀河団を人為的に地球から放射状に細長く引き伸ばしてしまう。これは、目に見える銀河団には赤方偏移の全く異なる天体が含まれているため、天文学者は理論的な仮定に基づいて、観測者から伸びる線上にそれらを配置しなければならないからだ。もちろん、赤方偏移がそれぞれの銀河に固有のものであれば、歪みは生じない。

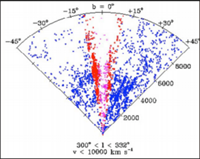

この赤方偏移の異常に対するアープの解釈は、下図の90度天球図によく現れている。アープは、特異な銀河や銀河団を詳細に観察することで、銀河団の中心にある銀河は非常に明るく、光のスペクトルが青に寄っているのに対し、銀河団の周辺にある銀河は徐々に明るさが減り、赤に寄っていることに気づいた。これは、赤方偏移の低い明るく大きな親銀河から、赤方偏移の高い小さな銀河が放出されているからだと考えられた。また、銀河団の中心部に近い"曽祖父母"の場合は、青色にシフトしている。このように、直接観察に基づいた推論から、アープは下の"銀河地図"に示されていることを正確に予想した。

この地図では、赤方偏移の仮定により、おとめ座銀河団の端が、地球上の観測者から4億5千万光年も外側へと人工的に投影されている。この歪みによってできた"V"の字の内側には何もない。これは、より古く、より大きく、より明るい銀河が青くシフトしているため(赤方偏移の誤ったドップラー解釈によって)"V"の字の底辺に誤って配置されているからだ。ビッグバン宇宙論では、この予測可能な歪みを説明できない。

図24:上の図は、空を90度に切り取ったもので、赤方偏移のドップラー解釈に基づく"地図"上での赤方偏移の影響を示している。銀河星団は、あらゆる方向から地球に向けられた"神の指"のように伸びている。赤色の銀河がおとめ座銀河団の銀河。(図25の光学画像参照)。この"指"には、銀河団内の特異な運動では説明できない速度と距離が含まれている。

Credit : AAO newsletter, Aug 1996

ここで述べたような歪みは、複雑な正当化の連鎖につながっている。"神の指 fingers of God “が地球を指しているように見えることから、天文学者たちは、この効果は大きな銀河団の中の特異な運動によるものだと考えた。しかし、これには銀河団内部でのとんでもない速度が必要であり、同じようにとんでもない距離を超えて銀河団をつなぎとめる力はない。

目に見えない"暗黒物質"に訴えても、赤方偏移の標準的な解釈は救われない。重力モデルでは、おとめ座銀河団の地図にある二本の赤方偏移した"指"は除外されている。重力学的には、地球から遠ざかる相対的な運動と、地球に向かう相対的な運動のバランスがとれている。このような顕著な半径方向の歪みを生み出すのに必要な、ありえない距離と速度を受け入れたとしても、二つの指は二つの異なる"距離"にあり、ひとつは赤で、もうひとつは青であるべきなのだ。そして、チャートに"空いているV"があってはならない。

アープが想定している宇宙では、赤方偏移の異なる複数の天体が、相互に影響し合うコヒーレント coherent (位相のそろった、首尾一貫した)なシステムの一部となっている。実際、数十年前から、赤方偏移の仮定に反して物理的・エネルギー的に相互作用している天体の例を何百も指摘してきた。それらは明らかに何十億光年も離れたところにあるわけではない。

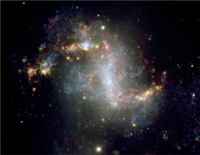

その一例が、下の棒渦巻銀河NGC1313だ。南天の大マゼラン雲の近くに見えている。NGC1313の周りには、小さな天体や暗い天体が見えるが、それらはすべて赤方偏移しており、NGC1313とは力学的につながっていないと考えられている。第一の問題は、主流の考え方によれば、このような形態の銀河には相互作用が必要だということだ。実際には、伴星が銀河を通過しなければならない。

図25:南天の大マゼラン雲の近くにある棒状の渦巻き銀河NGC1313には、少なくとも二つの超大光度X線(ULX)オブジェクトが存在する。もしこれらの天体がクエーサーであれば、ホルトン・アープが疑っているように、ビッグバンにさらなる問題をもたらすだろう。

Credit : Henri Boffin (ESO), FORS1, 8.2-meter VLT, ESO

目視では、NGC1313の1度以内に100以上の銀河がある。これらの銀河がNGC1313の隣人である可能性を阻む唯一の考慮点は、小さくて淡い外観は遠く離れていることを意味するという通常の仮定だ。クエーサーの特徴のひとつにX線の強い放射があるが、NGC1313の圏内には、すでに二つの天体が超大光度X線(ULX)源として同定されている。ULXは近くのホスト銀河の中にあるように見えるので、標準的な理論ではクエーサーとは言えない。クエーサーの赤方偏移が大きいため、かなり遠くにあることが必要なのだ。これまでに、いくつかのULXを詳細に調べた結果、クエーサーであることが判明したが、前景銀河の"穴"から見える"背景天体"として片付けられてきた。しかし、もしアープの説が正しく、多くの天文学者がそう結論づけているのであれば、ほとんどのULXは、視覚的につながっている銀河によって最近発生したクエーサーであることが判明するだろう。

図26:銀河の相互作用に関するアープの経験的モデル。銀河が活動中の親銀河からどのようにして生まれるかを示している。このモデルは、ほとんど生物学的な色合いを帯びており、近くにある銀河の系譜を再構築することができる。

From H. Arp, Seeing Red, p. 239

憶測からイデオロギーへ From Speculation to Ideology

赤方偏移に対する主流の視点が頑固になってきたことは、私たちにとっても教訓となる。最近の歴史を見ると、時間が経てば、たとえ矛盾が山積していても、理論は"事実"として固まる傾向がある。天文学者のカール・セーガンの『コスモス』が出版されたのは、今から四半世紀前のことだ。当時はまだ、いくつかの疑問が許されていた。赤方偏移の問題について、セーガンは次のように書いている。

「天文学者の中には、ドップラー効果による銀河の赤方偏移から、宇宙が膨張しているという推論が正しくないのではないかという疑念を抱いている人もいる。天文学者のホルトン・アープは、銀河とクエーサー、あるいは物理的につながっているように見える銀河のペアが、非常に異なる赤方偏移を持つという、謎めいた気掛かりなケースを発見した……」※31。

※31 C. Sagan、『コスモス』 p. 255.

図27:"ステファンの五つ子"の銀河群の最近の画像は、主流の仮定では起こりえない相互作用を示唆している。以前から天文学者は、NGC7319(左上)という銀河のひとつは私たちに近すぎて、より"遠く離れた"メンバーと物理的に相互作用することができないと主張してきた(図16のクエーサーの手前にある銀河)

Credit : NASA/JPL/Max-Planck Institute/P. Appleton (SSC/Caltech)

ここでのセーガンの認識は、今日の一般向けの天文学の標準的な説明にはほとんど見られない率直さを示している。「アープが正しければ」、「遠方のクエーサーのエネルギー源を説明するために提案されている超新星の連鎖反応や超巨大ブラックホールなどのエキゾチックなメカニズムは不要であることが証明されるだろう。クエーサーはそれほど遠くにある必要はない。しかし、赤方偏移を説明するには、他のエキゾチックなメカニズムが必要になる。いずれにしても、宇宙の奥深くで何かとても奇妙なことが起こっている」と彼は書いている。セーガンの"コスモス"の時代には、赤方偏移のドップラー解釈を否定する証拠が一般のプレゼンテーションで語られていた。矛盾しているのは、この数年の間に、ビッグバンの仮定に反する証拠が雪崩のように出てきているのに、広報活動によってビッグバンを"確認(済みに)“し、NASAはビッグバンに疑問を持つプロジェクトへの資金提供を拒否している ※32。

※32 天文学者トム・ヴァン・フランダーンの「ビッグバンの問題点トップ30」(metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp)参照

第二の仮定:重力は支配者(王者)Gravity is sovereign

図28:サルバドール・ダリの「記憶の固執」

形而上学と蒙昧主義 Metaphysics and Obscurantism

ここでは、ビッグバンの形而上学的なニュアンスは抜きにして、一般的に使われている用語がもたらす深刻な混乱を指摘したい。ビッグバン宇宙の支持者が “次元"という言葉を三つの空間次元以上のものに対して使うとき、彼らは定規を使って余分な次元を測ることもできると示唆している。"時空の構造 fabric of space-time “と呼ばれる奇妙な構造(布)や、"四次元のゆがんだ空間 four-dimensional warped space “と言っても、"パラレルワールド parallel universes " や “タイムトラベル time travel “、"超ひも理論 string theory “と同じで、何の役にも立たない。残念ながら、余分な次元の概念は、科学、SF、ニューエイジの文学でますます普及し、実体のある誤った印象を与えている。

アインシュタインが、シュールレアリズムの芸術家、サルバドール・ダリに影響を与えたことは注目に値する。しかし、数学者がダリのような定規や時計を物理学に持ち込むことは、近代科学の根幹である"計測"を捨て去ることになる。

私たちは物理学と形而上学の架け橋となるようなものを模索することは嫌いではないが、宇宙論者は “mass"と “material"という言葉を入れ替えて使うなど、言葉の使い方に無頓着になっている。物質は、その構成要素である素粒子の観点から定義することができる。しかし、物体の質量を決定する物質の本質とは何だろうか?

その答えは、哲学者や理論家の間でも知られていない ※33。アインシュタインの有名な方程式 “E=mc² " を説明しようとする著者は、標準的な教科書でさえも混乱の被害者(犠牲者)となる。式中の “m" は mass(質量)を意味し、それは物質ではなく、慣性と重力の影響によって測定される物質の特性である。しかし、一段落か二段落のうちに、あたかも質量と物質が同義語であるかのように、"matter(物質)“という言葉が入り込んでくる。教科書では、この方程式を"第一原因 first cause“であるビッグバンの根拠として挙げている。ビッグバンとは、原始のエネルギーから物質が生まれた出来事のことだ。

※33 「物理学者と哲学者、数学者と論理学者の協調した努力にもかかわらず、質量の概念の最終的な解明に到達していないことを認めざるを得ない」M. Jammer『古典物理学と現代物理学における質量の概念』p. 224.

自然哲学者たちがいまだに物質と質量の関係について悩んでいる一方で、宇宙物理学者たちは、地球上の1キログラムの物質が、宇宙のどこでも同じ質量、つまり重力効果を示すと考えている。これは、"ニュートンの万有引力定数G"という言葉にも表れている。しかし、"G" が “普遍的な定数"であることを知っているように見せかけるのは欺瞞である。なぜなら、素粒子の見かけの質量、つまり重力が電磁力に反応して変化することもわかっているからだ。

これらの発表されていない真実は、重力自体が謎のままであるということだ。アインシュタインの解決策は魅力的ではあるが、明らかに起こっていることを除外してしまうことになる。ニュートンは重力が瞬間的に作用すると認識していたが、アインシュタインは情報の"速度制限"(光の速度)で、そうではないとしている。しかし、巨大な物体の間に瞬間的なつながりがなければ、太陽系も天の川も、そして他のすべての銀河も、支離滅裂で無秩序なものになってしまう。

実際、観測される重力の振る舞いには時間は関係なく、その効果には相対論的な遅れはない。太陽から木星への光の移動に43分の遅れがあるにもかかわらず、太陽は今、木星がどこにあるかを"知っている"。これは、光の波が重力とは対照的に、宇宙規模では非常に"ゆっくり"と進むからだ。

アープは、今日の理論物理学のやり方が生んだ曖昧さについてコメントするのに有利な立場にいる。一般的なアプローチは、アインシュタインの"思考実験"のように、モデルを構築して、それが機能するかどうかを確かめるというものだ。もしうまくいかなければ、そのモデルは次のように改良される(念を入れて詳細に述べられる)。

「調整可能なパラメータは無限にあるが、肝心な言葉を聞くことはない。『うまくいかないので、基本的な仮定に立ち返って考え直さなければならない』。この現実的な問題は、専門誌を見れば一目瞭然だ。科学的には正しくても、前提条件が間違っていることが多いモデルの些細な側面を扱った記事が、非常に多く掲載されている」 ※34。

このような傾向はこのモノグラフ(本書)の焦点ではないが、規律のない"思考実験"、ずさんな言葉遣い、数学的モデルの無批判な適用が、気まぐれで検証不可能な自然の記述につながることは明らかだ。真面目な話、今日のポピュラー・サイエンスでは、"時空間構造のへこみ"から"磁気圏の永遠に崩壊する物体"まで、あらゆるものが受け入れられている。

※34 H.Arp『シーイング・レッド』pp.257-8

宇宙構造の謎 The Mystery of Cosmic Structure

ビッグバン宇宙論では、初期の段階では、何かが集中することができない速度で膨張していると考えられていた宇宙で、銀河系に物質が集中していることを説明するために、根拠の乏しい推論が必要だった。アルヴェーン自身も数年前にこの問題を提起している。

「重力に支配されたビッグバンの滑らかで均質な宇宙から、プラズマプロセスの影響を強く受けた現在の極めて塊状で不均質な宇宙が得られるとは考えたことがない」※35。

※35 A.L.Peratt「プラズマ反体制派のディーン(学部長)」『The World & I』1988年5月号、pp.190-197 public.lanl.gov/alp/plasma/people/alfven.html を参照。

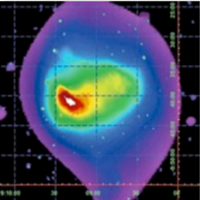

この矛盾は、高性能望遠鏡によって、膨張しているはずの宇宙の中で、銀河間のダイナミックな交流が明らかになるにつれ、さらに大きくなってきた。同様に奇妙なのは、銀河の相互作用をより詳細に調べたときの天文学者の反応だ。彼らは、重力の影響で天体が衝突することを想像するしかなかった。"衝突する銀河"は、もともとビッグバンの仮定によって否定されていたが、現在では、銀河が動的に相互作用していることが観測されるたびに、お決まりの答えとなっている(下の図のAbell754は、1000個以上の銀河を含む二つの巨大な銀河団の"衝突"だと言われている)。

図29:上の画像は、銀河団Abell 754に含まれる1000個以上の銀河のX線の明るさをマッピングしたもの。白は最も明るく密度の高い部分を、紫は最も暗い部分を示す。銀河団のエネルギー的な核を説明するために、天体物理学者のツールキットは、想像上の"衝突"に限られている。この場合、"二つの銀河団"が何兆個もの星を巻き込んで"巨大な衝突"を起こしたということになる。電気的な解釈では、銀河はぶつかり合っているのではなく、プラズマの相互作用のまとまりを示している。

Credit : ESA/ XMM-Newton/ Patrick Henry et al.

今日では、問題は数十億の銀河の物質の集中をはるかに超えている。ビッグバン仮説が登場した当初は知られていなかった驚くべき形態が、今では目に見える宇宙のあらゆる場所で私たちの前に立ちはだかっている。巨大なフィラメントに沿って連なる銀河、巨大な銀河ジェット(図31)、脈動するかに星雲(図30)のような謎めいた超新星残骸、そして、X線や電波などの電磁波で見ることのできる精巧に組織化された構造。これらはすべて、天文学者たちを驚かせ、重力に支配された宇宙という理論の裏付けをあざ笑うかのようなものだ。

図30:超大型望遠鏡(VLT)が捉えたカニ星雲。チャンドラX線観測所が撮影した、かに星雲の高エネルギーの核のX線写真と、ハッブル宇宙望遠鏡による同領域の画像を重ね合わせている。内部の"モーター"と、それを取り囲むトーラスと軸方向のジェットは、実験室での高エネルギープラズマ放電の挙動を模したものである。

Credit : (top): FORS Team, 8.2-meter VLT, ESO ; (inset): NASA/CXC/ASU/J. Hester et al ; Optical Image (inset): NASA/HST/ASU/J

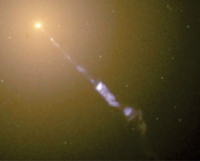

図31:銀河M87。数千光年に及ぶエネルギー・ジェットを示している。この光は、非常に高エネルギーの電子が磁力線に沿って螺旋状に回転することで生じるシンクロトロン放射光によるものである。1956年にジェフリー・バービッジGeoffrey Burbidgeによって初めて検出され、1950年にハンス・アルヴェーンHannes Alfvénとニコライ・ヘルロフソンNicolai Herlofson、1953年にジョシフ・シュクロフスキーJosif Shklovskiiが予言していたことを裏付ける結果となった。

Credit : NASA/ESA

重力モデルを救う目に見えない精霊 Invisible Genies Rescue Gravitational Models

天体物理学者は、銀河の内部運動がもたらすジレンマに直面していた。重力が極端に不足しているために、銀河の外側で急速に動いている星はバラバラに飛び散っているはずなのだ。銀河の挙動がおかしいという課題に答えるために、天体物理学者は、重力に従うが電磁波には反応しない、目に見えない未知の物質の存在を提案した。彼らはこの"暗黒物質(ダークマター)“を、彼らのモデルを保存するために必要な場所に造作なく配置した。

しかしその後、ある種の超新星(「タイプ1a」と呼ばれる)の振る舞いを観察した宇宙学者たちは、宇宙は単に膨張しているのではなく、加速度的に膨張しているという不快な結論に達した。──これは、重力が支配する宇宙では明らかに禁じられていることだ。実は、この宇宙学者の衝撃は、先に述べた不当な仮定(赤方偏移と距離の関係)と、超新星に関する根拠のない憶測に起因していた。そこで彼らは、目に見えない別の影響を物質に与えようと考えた。

彼らが選んだのは"暗黒(ダーク)エネルギー"で、これは物理性を持たない、"反発する重力"のような概念である。このように自由に抽象的な概念を作り出すことで、宇宙学者は私たちに驚くべき天界の姿を与えてくれた。それは、身近な(目に見える)物質が想像上の宇宙の5%以下しか占めていないというものだ(図2:宇宙の組成参照)。

ビッグバン宇宙論が登場して以来、驚きと矛盾が絶えない。暗黒物質や暗黒エネルギーが話題になるずっと前から、天体物理学者たちは、銀河の中心部では、通常の物体が重力で動く場合よりもはるかに集中したエネルギー活動が行われていることを発見していた。この問題を回避するために、彼らは事実上の"ゼロ除算(0で割る)"を行い、ゼロに近い重力を爆発の原因とされる物体の動力源として利用した。理論上の結果は、驚くことではないが、"ブラックホール"と呼ばれる事実上無限の質量の集積だった。ブラックホールは、検出されたエネルギーを"周囲のものをすべて消費する"ことで生み出していると理論家たちは述べている。

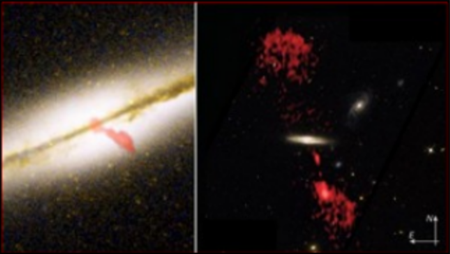

図32:銀河0313-192の二つの画像。いずれもハッブル宇宙望遠鏡で撮影した画像に超大型アレイ(超大型干渉電波望遠鏡)の電波画像を重ね合わせたもの。天文学者たちは、ある"電波銀河"が、そのような電波源が持つはずのない構造を示していることを発見し困惑した。それは渦巻き銀河だった。しかし、より重要なのは、電波信号(赤)によって、この銀河には、銀河そのものを凌駕する電気回路や放電活動が埋め込まれていることが確認されたことである。二重電波源が発見される何年も前にハンス・アルヴェーンが予測していたように、隠れた大宇宙の電流が銀河の目に見える活動を動かしていることが、X線によって明らかになった。

Credit : NASA, NRAO, AUI/NSF/ACS/WFC, W. Keel (University of Alabama), M. Ledlow (Gemini Observatory), F. Owen (NRAO) and AUI/NSF

ブラックホールのアイデアの生みの親であるスブラマニアン・チャンドラセカール Subrahmanyan Chandrasekhar にインスピレーションを与えた星の重力モデルを作ったアーサー・エディントンでさえ、検証可能な仮説を超えた物理学の拡張を飲み込むことができなかった。彼はこれを “A reductio ad absurdum(帰謬法)"と呼んだ。

「私は、星がこのような不条理な行動をしないように、自然の法則があるべきだと思う」※36。

※36 王立天文学会の会合、1935年1月11日(金)、『The Observatory』58号(1935年2月)、pp.33-41

※帰謬法:命題が正しくないと仮定する、その結果,矛盾してしまう、よって,命題は正しい、という流れで証明を行う手法のこと。背理法ともいう。

ブラックホールモデルは、さらなる矛盾を引き起こした。新しい望遠鏡はすぐに、銀河の核から爆発的に噴出する物質を発見し「光でさえもブラックホールから逃れることはできない」と宣言していた理論を覆した。そこで理論家たちは、降着円盤 accretion disk と磁場(魔法のように存在するが、原因となる電流とは無関係)が、数百万光年にわたる狭い範囲のジェットを何らかの方法で作り出していると考えた(図31,M87銀河、参照)。

機能するモデル Models that Work

図33:天文学者フレッド・ホイル、1972年

写真提供:カリフォルニア工科大学アーカイブ

大局的な理論が「推測を証明するために、推測を推測に結びつける」※37 場合、 結果は必然的な(お決まりの)ものとなる。理論的な期待と新しい発見の間には、大きな溝ができてしまう。確かに現在の裂け目は、20世紀で最も著名で議論を呼んだ天文学者の一人、フレッド・ホイルによって十分に予測されていた。

「ビッグバン宇宙論は、いかなる天文学でも到達できない出来事に言及しており、20年以上経っても一度も成功した予測を生み出していない」と1994年に書いている ※38。

このようなギャップが広がるにつれ、理論はますます複雑でわかりにくくなり、理論家自身しか理解できないようになってしまった。現在の状況では、批判的思考者の最善の対応は、理論が予想しなかった発見を注意深く観察することである。新たな視点が必要になったとき、多くの場合、驚きのパターンは、そのパターンが予想されるような別の視点を示唆するものだ。

※37 「ビッグバン宇宙論、憶測を証明するために憶測に憶測を重ねる不確かな連鎖」レット・イット・バン、現代宇宙論の記録 – D.S.L. Soares, 未発表

※38 F. Hoyle『家は風の吹くところ』p.414

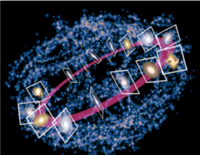

メディアの注目を浴びることなく活動していたプラズマ宇宙論者は、宇宙時代の大発見をまさに先取りしていた。早くも1937年にアルヴェーンは、銀河系には大規模な磁場が存在し、荷電粒子はその中で磁場の力を受けて螺旋状の軌道を描いていると提唱していた。アルヴェーンらは何十年にもわたって実験を行い、プラズマ放電の複雑な挙動を明らかにした。そして現在、プラズマ物理学者は、観測された銀河の形態の進化を、基本的な電磁的原理からたどることができる。

この点については、アルヴェーンの盟友であるプラズマ科学者のアンソニー・ペラットが最も説得力のある説明をしている。ペラットは、スーパーコンピューターを使ったシミュレーションと実験により、暗黒物質もブラックホールも重力の役割もない宇宙のビルケランド・フィラメントの相互作用が、自然に電流の交点に物質を蓄積させ、観測結果と正確に一致する銀河の構造と回転運動をもたらすことを明らかにした(下写真) ※39。

※39 A.L. Peratt『プラズマ宇宙の物理』、Springer-Verlag, 1991.

図34:実験室での実験と高度なシミュレーションにより、重力のみの宇宙論のワイルド[万能]カードであるブラックホールに頼ることなく、電気的な力が渦巻き銀河を効率的に組織することが示されている。上の渦巻き銀河の画像は、スピッツァー望遠鏡で撮影されたもの。下の画像は、電流が"ピンチ効果"によって渦巻き銀河の構造と運動を生み出すことを、コンピュータシミュレーションによって示したものである。

Credit : NASA/JPL-Caltech/S. Willner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics).

シミュレーションは、アンソニー・L・ペラット『プラズマ宇宙の物理学』p.120より。

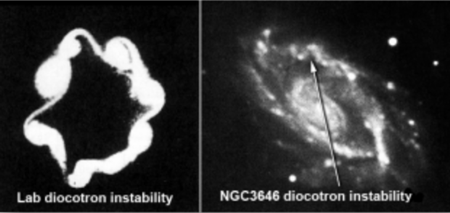

さらに詳細な確証として、いくつかの銀河の渦巻き状の腕には、"ジオコトロン diocotron" 不安定性と呼ばれる有名なプラズマ不安定性が見られる(下写真)。宇宙磁場は、宇宙プラズマの基本的な状態が電気的にダイナミックであることを裏付けている。プラズマセルが互いに動いていると、お互いに電流が発生することが知られているが、宇宙論者はそのことに気づいていないようだ。

さらに、宇宙の距離を超えて豊富に見られる電流は、銀河を組織し、その星を動かすのに十分なものだ。星と星の間にあるプラズマの体積から見れば、星は目に見えないチリのようなものであり、銀河は銀河間の空間から見れば、取るに足らないものである。目に見える宇宙に現れている膨大な電気エネルギーの究極の源は分からないが、その影響はあらゆるスケールで見ることができる。

図35:(左)58マイクロアンペアの電子ビームによる"ジオコトロン"不安定現象のイメージ。銀河の腕にも同じような不安定性が見られる(右)など、プラズマ現象のスケールの大きさがうかがえる。

Credit : LEFT : H. Davis. RIGHT: H. F. Webster.

プラズマ宇宙論者は、電気現象を直接体験することで、一般的な理論の謎や矛盾を解決する、具体的で検証可能なモデルを提供することができる。彼らは、深宇宙の磁場が宇宙の配線図のように大宇宙の電流をトレースしていることを知っている。そして、プラズマ現象が銀河系外の次元にまで拡張可能であることを理解している。同じような条件であれば、実験室で起きていることが宇宙でも見られる。

プラズマ宇宙論者が指摘するように、宇宙にはフラクタル・パターンが存在する。このパターンは、小さなものから大きなものまで、さまざまなスケールで繰り返されている。プラズマ現象のスケーラビリティは、フラクタル宇宙がプラズマ宇宙論の予測であることを意味し、ビッグバンモデルに反するものだ ※40。

※40 フラクタル分布は、銀河や銀河団の間の空洞のような物質のない領域が、より大きなスケールで現れることを意味している。プラズマ宇宙論は、ビッグバンとは異なり、これらの構造を形成するための時間が無限にある。A. Gefter、「Fワードに触れないで」 New Scientist, 10 March 2007, pp.30-33. 参照。「アインシュタインの方程式がまず捨てられ、次にビッグバンと宇宙の膨張が続くだろう」

二つのモデルを比較する Contrasting Two Models

宇宙空間の電流は、通常、シート状や細いフィラメント状に流れることが実験でわかっている。また、プラズマの性質が異なる領域の周りにはセルが形成されている。今日では、より高解像度の装置によって、宇宙の電気を示す決定的な指標である宇宙プラズマの至る所に存在するフィラメント ubiquitous filamentation や気泡構造 cellular structures を観察することができるようになった(キャッツアイ星雲のトップ画像[この本の表紙]を参照)。真空中の中性ガスは、セルやフィラメントになることはない。

図36:ハッブル宇宙望遠鏡で撮影されたオリオン座のハービッグ・ハロー天体(HH-34)。極から鉛筆のように細いジェットが出ており、その間を縫うように明るい"弾丸"が飛んでいる。天体物理学者は、この若い星からのジェットと一連の"弾丸"は、星を取り巻く円盤のガスが瞬間的に星に衝突したときの"反発"によるものではないかと推測している。左下の流れは"滝"と呼ばれ、流体と機械の類似性が強調されている。このような物体はニュートン物理学では説明がつかないが、このような軸方向のジェットは、プラズマガンの特徴としてよく知られている。プラズマトロイドに蓄えられた電磁エネルギーが突然切り替わり、エネルギーの高い極ジェットが発生する。噴流に沿って流れる電流は、何光年にもわたって細いビームの完全性を維持することができる。電気のない環境では、このような高温のガスはすぐに宇宙空間に散ってしまう。この"弾丸"はコヒーレントな"プラズモイド"である。

Credit : FORS Team, 8.2-meter VLT, ESO

しかし、先に述べたように、宇宙に磁場があるという予想外の事態に直面しても、宇宙物理学者は中性の超伝導プラズマで考え続けた。アルヴェーンが提唱した"磁気流体力学 magnetohydrodynamics(略してMHD)“という概念は、プラズマに閉じ込められた磁場の効果を記述するもので、磁場を作り、維持するために必要な電流については言及していなかった。そういうわけで、彼らは磁気流体力学のルールに従わないプラズマ中の放電を扱う準備ができていないのだ。そして、アルヴェーンがそれまでの仮定を捨てたことを、誰も知らなかったようだ。

その結果、今日の天文学の一般的な議論では、風や水といった機械的な言葉が蔓延している。プラズマ放電効果ではなく、天体物理学者は、膨張する過熱ガス expanding superheated gas、川のように流れるガス gas flowing in rivers、荷電粒子の雨 rains of charged particles、衝撃波面 shock fronts、渦電流 eddy currents、(円すい状の)吹き流し windsocks、"ノズル nozzles" が数光年の長さの"ホットガス hot gas" の川や銀河M87のジェットを作り出していると見ている(図31)。電気を帯びたプラズマの挙動を学んだ者にとって、宇宙論の危機はあまりにも明白である。

図37:最近、宇宙最大の"ボイドvoid(超空洞)"の殻の上にある渦巻き銀河は、回転軸が"ボイド"の表面に優先的に位置していることがわかった。プラズマ宇宙論では、渦巻き銀河は、"ボイド"を取り囲む現在のフィラメントやシートに回転軸を合わせて生まれてくるため、このような配置になると予測している。

Credit : I. Trujillo, C. Carretero, S. G. Patiri.

※ void:銀河がほとんど存在しない領域のこと。銀河団の分布を石鹸泡に喩えれば、ボイドは泡の中の空洞にあたる。

プラズマ宇宙論者は、天文学者が驚くような銀河のコアが、なぜこのような巨大な集中エネルギーを示すのかを説明できる。ビルケランド電流は、極ジェット polar jets(図36)、二重電波源 double radio sources、そしてそのような現象に関連する"放射光 synchrotron“など、他にも多くの"異常"な構造を生み出すことができる。実際、ウィンストン・ボスティック Winston Bostik は、宇宙でそのような現象が発見される何年も前に、実験室でそのような挙動を作り出していた ※41。

対照的なアプローチの良いテストは、銀河の放射光によって提供される。(電気的に中性だが高温のフレアや爆発で発生するような)他の粒子との衝突ではなく、電磁場で加速された粒子からの"非熱的な(熱によらない)" 電磁放射である。放射光は、光速に近い速度で加速された荷電粒子が周囲の磁場に沿って螺旋状の経路をたどることで発生する。高エネルギーのプラズマ放電では必ず放射光が発生する。銀河系での放射光の発生は事実であり、その効果は純粋な重力モデルの失敗に最も厳しい光を当てることになった。遠距離の放射光に必要な粒子の速度を考えると、神話上のブラックホールでさえもその役目を果たせない。

そこで理論家たちは、太陽数十億個分の質量を持つ"超巨大ブラックホール"を想定し、重力の力で磁力線に沿って荷電粒子を加速させるという"難しい方法で物事をする"という言葉に新たな意味を与えるような想像力の飛躍を試みている。もし彼らが、観測された放射線を生成し維持するために必要な通常の電位を考えていたとしたら、その答えはあまりにも明白だっただろう。電界は荷電粒子を最も効率的に加速し、電界の存在下では荷電粒子は重力を無視する。ブラックホールも超巨大ブラックホールも、電気的宇宙には必要ない。自然は難しいことはしない。

※41 W.H. Bostick、「プラズモイドの実験的研究」『宇宙物理学における電磁現象』IAU Symposium No. 6, Stockholm, 1956 (Cambridge University Press), 87.

フィジカルレビュー 104:292, (1956).

フィジカルレビュー 106:404, (1957).

「プラズモイド」 Scientific American, Oct. 1957, 81.

「天体物理学的プロセスのシミュレーション」Nature, 197:214 (Jan. 26, 1957).

『現代物理学のレビュー』30:1090 (1980).

[情報パネル]

プラズマ宇宙論の先駆者

(1867-1917)

今から100年以上前、ノルウェーの物理学者クリスティアン・ビルケランドは、直接的な実験結果に基づいて、オーロラを電気的に説明する方法を提案した。ビルケランドは、真空中に浮遊する磁化された球体を設計し、地球の電気的挙動を実験的にモデル化した。彼はこの実験を、ラテン語で “小さな地球"を意味する"テレラ Terrella“と呼んだ。彼は、テレラの磁場が荷電粒子を磁極に導き、地球のオーロラを模した光の輪が発生することを発見した。

ビルケランドは、オーロラは太陽から放出された荷電粒子が地磁気によって地球の極地に導かれることによって起こると提唱した。この仮説は長年にわたって議論された。しかし、1963年から始まった人工衛星による電離層上空の観測によって、ようやくビルケランドのオーロラ説が証明された。1974年には、人工衛星による磁場観測から、地球極域の"ビルケランド電流"の地図が初めて作成された。現在では、プラズマ中の電流の流れを記述したビルケランドの理論は、宇宙プラズマの理解に欠かせないものとなっている。

(1881-1957)

ラングミュアの業績は、多くの科学分野に影響を与えた。エジソンの白熱電球の完成には、彼の功績が大きい。潜水艦を探知するラングミュアのソナーシステムは、第二次世界大戦で同盟国の重要な道具となった。また、水やガラスの表面に付着した油膜についての理解は、光学の飛躍的な向上につながり、1932年にはノーベル賞を受賞した。

1927年、ラングミュアは放電現象の研究から、イオン化した気体が電気に対して生き生きと反応する様子を"プラズマ"と呼ぶようになった。また、プラズマ中の電荷を帯びた物体の周りに形成される細胞 cellular の"鞘 sheath(シース)“を観察し、惑星や星の"磁気圏"に対する新しい理解の基礎を築いた。現在では、宇宙船に搭載された"ラングミュアプローブ"によって、宇宙空間のプラズマに関する理解が進んでいる。

(1908-1995)

現代のプラズマ物理学のほとんどは、プラズマにおける電場と磁場の役割を解明したハンス・アルヴェーンの功績に負うところが大きい。しかし、アルヴェーンの貢献には皮肉な点がある。アルヴェーンは初期の論文で、磁場がプラズマに"凍りつく"ことについて述べている。この考え方に宇宙物理学者たちはすぐに魅了され、現在では宇宙の磁場に関する主流の考え方の基盤となっている。しかし、アルヴェーンは後に、自分の先駆的な貢献と関係を断った。彼は、孤立した磁場の領域が永遠に続くのではなく、宇宙の希薄なプラズマを流れる電流が局所的な磁場の源であると考えるようになった。この観測結果に基づいて、彼と彼の同僚たちは、ビッグバンに代わる壮大な宇宙論を提案した。

1970年、アルヴェーンは “磁気流体力学における基本的な発見"によりノーベル賞を受賞した。彼は受賞スピーチの場で、科学者たちに自分の過去の研究を無視してほしいと懇願した。彼は、物理学者たちが30年かけて制御された核融合を実現できなかったのは、彼の誤った初期の推測に固執した結果であると考えたのだ。

重力理論の先駆者

(1642年〜1727年)

アイザック・ニュートン Isaac Newton 卿は、過去1000年で最も影響力のある科学者と言えるだろう。23歳のときに思いついた “万有引力 universal gravitation “の理論は、地球が宇宙の中心ではなく、太陽の周りを回っているというコペルニクス革命の理論的裏付けとなった。ニュートンは、すべての物体の間には “引力 attractive force " が働いていると考えた。それは、物体の質量に正比例する力であり、宇宙のあらゆる場所で働いている。この力は、距離の二乗に比例して減少するため、ある天体の動きを他の天体に対して数学的に正確に表現することができる。

これらの発見に基づき、ニュートンは天界が時計のように正確に動いており、すべてのものが普遍的な法則に従っていると考えた。

(1879-1955)

19世紀半ばには、ジェームズ・クラーク・マクスウェル James Clerk Maxwell が、重力理論の現代的な応用への道を開いた。マクスウェルは、アインシュタインの特殊相対性理論への道を開いたが、アインシュタインはマクスウェルの"エーテル æther “を排除したように見え、電磁波がどのようにして空の空間で維持されるのかという疑問を残した。アインシュタインの特殊理論では、重力の速度制限を光の速度である"c"とした。しかし、ニュートンは、惑星の軌道を安定させるためには、重力が瞬間的に作用しなければならないことを示していた。光の速度が遅れるとトルクが発生し、数千年後には地球が太陽から遠ざかってしまうことになる。

しかし、20世紀に入って、アインシュタインが現代重力物理学の巨人として登場した。ニュートンに匹敵するとも言われるアインシュタインは、"一般相対性理論"と呼ばれる疑似幾何学的な重力理論を発表した。この理論は大成功を収めたが、なぜ慣性質量が重力質量に相当するのかという問題を巧妙に回避している。この理論は、物質の存在によって “ゆがめられた warped " 空虚な空間という形而上学的な概念を提案した。重力は、余剰次元の空間の抽象的な数学的特性となった。

アインシュタインはその後、重力と電磁気学を両立させる方法を模索したが、成功しなかった。それは当然のことだ。理論数学者であったアインシュタインは、プラズマ宇宙についての知識はなく、物質の電気的性質も考慮していなかった。このように、彼は一見、天才的な業績を残したように見えるが、彼の研究は、数学的な骨格に頭で考えた肉を着せるという、物理学の不健全な傾向を助長した。極端に言えば、このような傾向は、新しい観測結果を理論的な予想に合わせることを強要し、架空のブラックホールやダークマター、ダークエネルギーなど、現代特有のフィクションを生み出すことで、非常に選択的知覚 selective perception を促進してしまう。

※選択的知覚:不愉快な情報や、それまでの信念に反する情報はすぐに忘れる傾向。わたしたち人間が、ニュースなどのメディアが発信する情報の中から自分が望んでいるものを選び、嫌う情報を無視する傾向

重力の正体とは? 電気の力は天体の動きに影響を与えるのか? これらの疑問に答えるためには、自然界の電気的基盤を無視してはならない。

──おわり

最後までお読みいただきありがとうございました。