ロシア恐怖症、何世紀も続く歴史的背景──これほど嘘をつかれた民族はいない

ロシア嫌いは少数派になる

🔥ラブロフ外相は外交のロックスターと呼ばれた。

トルコで、ロシア外相はフォーラムで最も人気のある人物となり、人垣が何列にも並び、外相の姿を一目見ようと床に座り込んだ。

話題になっているのはロシアの孤立化だろうか?🤔

ルソフォビア(反露、ロシア嫌悪症)って何だろうって疑問が以前からありました。その起源、現在でも根強く続く理由は?

崩壊したソ連邦がいわゆる共産圏だったから? しかし、現在のロシアは資本主義国の仲間です。なにかとメディア上では悪く言われる存在です。メディアが正しいと思っている人が多いですから、なんとなくそんなものなのかと思っている人が多いと思います。特に第二次世界大戦後の米ソ冷戦時代を経て、よくわからない国というイメージで捉えている方が多いのではないでしょうか?

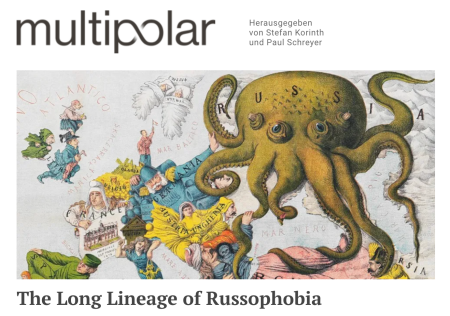

それを理解する上で「ロシア恐怖症の長い系譜」という記事がありましたので紹介します。

冒頭で、著者は「欧米の政治家やジャーナリストがロシアについて極めて侮辱的な発言を繰り返し行っても、すぐに世論の反発を招くことはないのはなぜだろうか?」と問いかけます。

日本では、トランプはおかしな人、プーチンは独裁者というイメージをメディアによって刷り込まれている私たちにとっては、この著者が提起した疑問は浮かばないかもしれません。

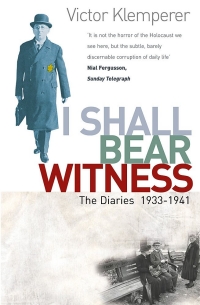

記事の最後に、著者はナチスドイツの時代を生き延びたヴィクトール・クレンペラーの言葉を引用して締めの言葉としています。

興味が湧いたので、死と恐怖の時代を生きたユダヤ人で、ドイツの文学者であり日記作家のクレンペラーのこと調べていたら、印象に残る言葉がありました。

「大衆は、誰かが何を言おうと、何でも信じてしまう。もし三か月間、すべての新聞が『世界大戦はなかった』と書かざるを得ない状況になれば、大衆は本当に戦争がなかったと信じるだろう」

※ヴィクトール・クレンペラー(1881年10月9日 – 1960年2月11日)は、ドイツの文学者であり、日記を書いた人物である。彼の著書『日記』は、ドイツ帝国、ワイマール共和国、ファシストの第三帝国、そして共産主義のドイツ民主共和国における彼の生活を詳細に描いたもので、1995年にドイツで死後出版された。

彼の著書『日記』の3巻は英語に翻訳されている。『証人となる』、『苦渋の決断』、『より小さな悪』である。第三帝国時代を扱った最初の2冊は、標準的な資料となり、広く引用されている。著書『LTI – Notizbuch eines Philologen(第三帝国の言語)』は英語では『The Language of the Third Reich』として出版され、ナチスのプロパガンダがドイツ語の単語や表現をどのように取り入れ、堕落させていったかを検証している。

さて、アメリカとロシアは対立関係にあるというのが、これまでの常識でした。ところが、この関係、友好関係とまでは言わないまでも、"トランプ以後"、対立関係は解消に向かっているのではないでしょうか? つまり、これは大きな歴史的転換だと私は捉えています。トランプとプーチンは次の時代、戦争が仕掛けられることのない世界の枠組みを作り始めていると。それに抵抗しているのが、イギリスやドイツ、フランスを中心とした衰退するEU諸国の指導者、エリート官僚、いわゆるグローバリスト、そして、ずっと戦争屋のアメリカに従うのが伝統でしたが、トランプとは距離を置き、戦争をしたいNATOにすり寄っている日本の自公維政権です。自民党や財務省など早く潰れてしまえと思っている私ですが、来年の今頃にはずいぶん変わっているだろうと思っています。

ロシア恐怖症の長い系譜

The Long Lineage of Russophobia

欧米の政治家やジャーナリストがロシアについて極めて侮辱的な発言を繰り返し行っても、すぐに世論の反発を招くことはないのはなぜだろうか?

レトリック的には、あらゆるタブーは破られるように見えるかもしれない。他の国々との関係では想像もつかないようなこうした否定的な扱い方は、ロシアの指導者に対する事実に基づく正当な批判をはるかに超えるものであり、戦争時も平時も同様に観察される。ロシアに関するステレオタイプや陰口に頼るのは、何世紀にもわたって繰り返されてきたことであり、西洋人の潜在意識に深く根付いている。

ステファン・コリンス、2023年6月5日

注:この記事はドイツ語でもご覧いただける。

「ロシアから出てくる唯一の真実は嘘だ」

ロベルト・ハーベック、ドイツ経済大臣(2022年)

「ロシア占領下で存在する平和とは、いつ殺されるか、レイプされるか、さらには子供が誘拐されるのではないかと毎日不安を抱えながら生きる平和のことなのか?」

アンナレーナ・ベアボック、ドイツ外務大臣(2023年)

ロシアについて公に発言したり、記事を書く欧米の政治家やジャーナリストは、そのほとんどが否定的な、時に非常に軽蔑的な表現を用いる。

彼らの発言は悪意に満ちた暗示に満ちていることが多く、ロシア側の視点に対する理解は全く見られない。ロシアの政治家やジャーナリストの発言は、一貫してプロパガンダや嘘であるとみなされている。ロシア大統領は公然と露骨に侮辱され、世界史上でも最も悪名高い人物たちと同列に扱われている。ロシア兵士はもっぱら戦争犯罪人、略奪者、強姦犯として描かれ、ロシア人ジャーナリストは悪辣な情報戦の戦士、ロシア人実業家は犯罪者、公務員は腐敗した人間として描かれている。実際、同国の全住民は、程度の差こそあれ、権威主義的で、同性愛嫌悪的で、後進的であるかのように描かれている。

一方、こうした発言の西洋側の発信源は、自国ではほとんど公の批判にさらされることはない。

ロシアが批判され、他の国々との広報活動では想像もできないような形で描かれることは、確立された政治・メディアの風景においては当然のことのようだ。その際、影響を及ぼす人は、何世紀にもわたって欧米諸国で繰り返されてきた、固定観念やネガティブなロシアのイメージに立ち返る。それは単に概念の更新が行われているに過ぎない。こうしたロシアのイメージは、繰り返し語られることで、欧米では疑われることのない基本的な真実となっている。

この現象は"ロシア恐怖症"と呼ばれている。

恐怖、嫌悪、憎悪

英語の"ロシア恐怖症 Russophobia “という言葉は、19世紀初頭に英国で生まれた。

ナポレオン没落後、英国の政治家や有力メディアは、ロシアを帝国にとっての新たな危険な敵対国として国民の意識に位置づけた。この現象は当時目新しいものではなく、簡潔な言葉が新たに作られただけだった。ロシア恐怖症という言葉は、差し迫る危険・苦痛などに対する恐れを基盤としていた。例えば、ロシアが大英帝国の影響下にある地域、例えばイランやインドにまで勢力を拡大することへの恐れである。この"ロシアの脅威"は、あまりにも広範囲に広がったため、1880年代には、遠く離れたニュージーランドの島国でさえ、ロシアからの攻撃を想定して沿岸に要塞をいくつも建設したほどであった。

※「ロシア人が来る!」:1873年2月17日、オークランド市民は、ロシアの軍艦がワイテマタ港に侵入し、兵士を上陸させたという驚くべきニュースで目を覚ました。

デイリー・サザン・クロスの編集者であるデイビッド・ラッキーは、この脅威を懸念し、オークランドにロシアが鉄甲巡洋艦 “カスコウィスキー(Kaskowiski)"("ウィスキーの樽"の意)で侵攻するというデマを流した。記事の見出しには、3か月近く先の日にちを示すアスタリスクが付いていたにもかかわらず、オークランド市民は、カスコウィスキーの海兵隊が金塊を奪い、フィリップ・フィリップス市長を人質に取ったという記事を読んで驚いた。

しかし、ロシア恐怖症という現象は、単なる恐怖だけでなく、偏見や不信、ロシアに対する敵対的な態度といった要素も含んでいる。ドイツ語では、ロシア嫌い Russlandhass(ロシア憎悪)またはロシア敵意 Russenfeindlichkeit(ロシアに対する敵意)という用語が使われることもある。ドイツ語版ウィキペディアの慎重な定義によると、これらの用語は「ロシア、ロシア人、またはロシア文化に対する否定的な態度」を指す。ドゥーデン Duden(ドイツ語の規範辞典)にはこれらの用語のバリエーションは記載されていないが、コリンズ英語辞典では、ロシア恐怖症は「ロシアに対する激しい、そしてしばしば非合理的な憎悪」であると明確に述べている。

歴史家のオレグ・ネメンスキーは、これらの定義を些細なものと批判している。

ロシア戦略研究所の研究員であるネメンスキーは、2013年の評論でこの現象についてより詳細に考察している。歴史を通じて、数多くの国や民族に対して敵対的な態度が存在してきたが、ロシア恐怖症はそれよりもはるかに深刻であると彼は書いている。ネメンスキーによると、ロシア恐怖症はほぼ全体論的なイデオロギーである。

「西洋文化における独自の構造、概念体系、出現と発展の歴史を持つ特定の思想と概念の複合体であり、典型的な示威行動も伴う。このようなイデオロギーに最も近いものは反ユダヤ主義である」

この類似性は、スイスのジャーナリストであり政治家でもあるギイ・メッタンも指摘している。メッタンは2017年に『ロシア恐怖症』という著書を発表し(1)、その現象が純粋に西欧的なものであり、他の地域には存在しないことを強調している。ロシア恐怖症は西欧の人々の潜在意識に深く根付いており、事実上、その地域のアイデンティティの一部となっている。それは、自らの優位を確信するために、対立者としてロシアを必要としているのである。

何世紀にもわたる否定的なロシアの描写

このような態度がいつ頃から生じたかについては意見が分かれている。

ジャーナリストのドミニク・バスルトは、ロシア恐怖症を主にメディア現象と捉えており、著書『ロシア恐怖症』(2015年)で、ロシアに関する欧米の物語が150年以上も存在してきた経緯を説明している。この現象は"周期的"であり、ロシアが弱体化している時期には"善良なロシア"に関する物語が現れ、一方、ロシアがより"積極的(自信に満ちた態度)“になるにつれ、欧米メディアでは"邪悪なロシア"に関するストーリーが前面に押し出されるようになる。これらの物語は事実上時代を超越しており、その内容はほとんど神話的である。(2)

オレグ・ネメンスキーはさらに遡り、ロシア恐怖症のイデオロギーは、ロシア人が迫り来るトルコ人とともにヨーロッパ・キリスト教の敵と宣言された16世紀後半にはすでに存在していたと主張している。ロシアは、ポーランド、リトアニア、デンマーク、スウェーデンを含む複数のヨーロッパの強国と、リヴォニア戦争(1558年~1583年)を戦った。ロシアの領土征服を狙うポーランド貴族は、西欧における戦争のイデオロギー的正当化において主導的な役割を果たし、それによってロシアのイメージが形成された。

オーストリアの歴史家ハネス・ホフバウアーは著書『悪魔化されたロシア。悪魔化の歴史』の中で、リヴォニアを巡ってポーランドとロシアが過去100年間に五度も戦争を繰り広げていたことを振り返っている。

「大陸の西側で広く浸透していた"アジア的で野蛮なロシア"というイメージは、この時代に根ざしている」(3)

それは政治的利益から生じたものであり、哲学者のグウォグフのヨハネ、司教のエラスムス・チョレク、クラクフ大学の学長ジョン・サクラヌスといったポーランドの知識人たちの思い付きだった。彼らはヨーロッパ各地で、反ロシアの戦争プロパガンダを数か国語でスピーチやパンフレットで広めた。

ギイ・メッタンは著書の中で、最終的には、キリスト教会における東方正教会と西方ローマ・カトリック教会の分裂("1054年の大分裂")を、反露敵対感情の基盤として挙げている。当時すでに、プロパガンダを通じて東西間の根本的な対立が生じており、カトリック教会はビザンチン東方教会と正教の信者たちに否定的な属性を割り当てていた。これらの属性は、後の露国恐怖症のステレオタイプである野蛮性、後進性、専制主義とすでに強く似通っていた。

このように、ロシアに対する敵対的なイメージは、当時の西洋のさまざまな地域で、さまざまな時期に、さまざまな理由から生じた。背景には常に権力政治があったが、正当化の理由は異なっていた。

カトリック教会では、ロシア恐怖症は宗教的に正当化された。ポーランド・リトアニアでは、それは直接的な領土紛争の結果だった。啓蒙時代のフランスでは、それは哲学的な動機によるものだった。イギリスでは、"グレート・ゲーム(中央アジアの覇権を巡るイギリス帝国とロシア帝国の敵対関係・戦略的抗争)“が帝国主義的な動機によるものだった。1900年以降のドイツでは、それは根深い人種差別だった。そして、アメリカでは、冷戦が主に反共産主義的なものだった。

こうしたロシア恐怖症のさまざまな展開や原因は、時代によって潜在化したり、あるいは顕在化したりしたが、最終的には政治的にもメディア的にも統合された西側諸国において、包括的で独特かつ非常に強力な現象として融合し、今日、顕在化している。

ロシア恐怖症は、いくつかの繰り返し登場するステレオタイプを利用しており、一部の著者はこれをメタナラティブとも呼んでいる。ロシアに対する否定的な西洋のイメージの根深さと根強さを露わにする、こうした古典的なロシア恐怖症の主張を詳しく見てみる価値がある。

土地への渇望それ自体が目的

現ドイツ首相のオラフ・ショルツが、ロシア指導部がウクライナ侵攻によって帝国を築こうとしていると非難しているが、これは非常に古いロシア恐怖症の道を歩んでいる。

「ポーランドは朝食に過ぎない。彼らはどこで食事を取るのか?」

これは、1772年に英国の政治家で作家のエドマンド・バークが、ポーランド分割におけるロシアの役割について抱いた疑念である。(4)

「ロシアがボスポラス海峡に足場を築いた暁には、ローマもマルセイユも同様に急速に征服するだろう」と、クリミア戦争直前の1854年にフランスの新聞『ディジョンの観客』は予想した。(5)

「未来はロシアのものだ。ロシアは成長し続け、ますます重い悪夢として我々を圧迫するだろう」と、第一次世界大戦開戦直前の1914年にドイツ帝国宰相テオバルト・フォン・ベートマン・ホルヴェークは述べた。

冷戦のドミノ理論もこのパターンに当てはまる。

何世紀にもわたり、西欧の公共圏(私圏、または私領域の対語)の多くの人々は、ロシアの指導者たちが近隣諸国の犠牲のもとに支配圏を永遠に拡大しようとしていると非難してきた。ロシアによるこうした征服は歴史上何度かあったにもかかわらず、この説はそれとは異なる歴史的展開を完全に無視している。例えば、1990年以降の赤軍の平和的な撤退やワルシャワ条約機構の解散は、ロシアに対する西欧のイメージに長期的な影響を及ぼすことはなく、単にロシアの一時的な弱さの表れとしか認識されなかった。

西欧諸国との比較もまた啓発的である(隠されていたことを明らかにする)。

米国は領土の大部分を併合によって獲得し、現在のような世界的な軍事的プレゼンスに至るまで、影響力の拡大を続けてきた。NATOもまた、設立以来、拡大を続け、今日ではロシアの国境に直接隣接している。何世紀にもわたり、ヨーロッパの植民地帝国は、世界のほぼすべての地域の富を征服し、分割し、収奪してきた。しかし、これらの行動によって、それぞれの国家が、西洋の自己イメージにおける “貪欲な"帝国、"飢えた"帝国へと変貌したわけではなかった。

一方、ロシアの土地に対する飽くことのない渇望という固定観念は、ロシア恐怖症の根幹をなすものであり、一部は偽造されたが非常に強力な文書に基づいている。

英国の歴史家オーランド・フィゲスによると、18世紀にポーランド、ハンガリー、ウクライナのさまざまな著述家たちがピョートル大帝の遺言を偽造し、それをヨーロッパ中に広めたという。1760年代にフランス外務省の公文書館に提出されたこの偽造文書には、ヨーロッパ、中東、そして東南アジアにまで及ぶ広大なロシアの征服計画が書かれていた。この"皇帝の遺言"は早い段階で偽物であることが判明していたにもかかわらず、200年近くにわたって、西欧の外交政策立案者たちによって、ロシアに対する戦争を正当化する根拠として利用されてきた。オーランド・フィゲスは次のように書いている。(6)

「その"遺書"は、フランスが1812年にロシアに侵攻した年にフランスによって公表され、それ以来、ロシアの拡張主義的外交政策の決定的な証拠としてヨーロッパ中で複製され引用された。ロシアがヨーロッパ大陸で関与したすべての戦争、すなわち1854年、1878年、1914年、1941年の前に再版され、冷戦中はソビエト連邦の攻撃的な意図を説明するために使用された」

2022年のセルゲイ・ラブロフ外相の批評によると、ウクライナでの勝利後、ロシアが他の東ヨーロッパ諸国と"行動を共にする"という今日のほのめかしも、偽造された遺書の精神を反映している。偽造であるという事実は、ロシア恐怖症の人々にとっては常にどうでもいいことだった。なぜなら、その意志はイデオロギー的にステレオタイプなイメージに合致しているからだ。

「結局のところ、偽造品は、いかなる歴史的に証明された真実よりも、ロシアの政策をよく表している」と、1916年のこの文書に関するドイツの戦争プロパガンダは述べている。

アドルフ・ヒトラーは1941年に非常に似たような発言をしている。第一次・第二次世界大戦の両方で、ロシアに駐留し、広大な領土を併合したのはドイツ軍であったにもかかわらず。

このステレオタイプは主に、ロシアの指導者たちに自らの思考や行動様式を当てはめる西欧諸国の政治家の思い込みを明らかにしている。さらに、ロシアの武力紛争の理由を単純な征服欲や原始的な土地への渇望以外に認めようとしない西欧の姿勢は、現在もなお根強く残っており、それが現在の戦争に関して西欧で広く見られる、知的にはきわめて限定的な紛争分析の主な理由となっている。ソ連を再建したいのではなく、ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアの心臓部に対するNATOの現実的な脅威を阻止するためのものであると想像できない政治家やジャーナリストは、建設的な問題解決を妨げ、非常に危険な政治的・軍事的決定を促すことになる。

野蛮人の国

ロシア恐怖症のもう一つの何世紀も続く不変のものは、ロシアは遅れており、その本質は残忍で未開であり、野蛮と言えるほどだという信念である。この固定観念は、ロシアの物質的・技術的発展の度合いだけでなく、その人口の知的・文化的構成にも当てはめられている。この主張のいつもの似たような例は、明白な西欧の優越感であり、ロシアはまず西欧がすでに達成したものに追いつかなければならないという信念である。

この考え方は、ロシアの社会政策、経済、テクノロジー、あるいは現在の戦争など、さまざまな公共の議論において感じ取ることができる。戦争というテーマに限定しても、すでにこの固定観念的なロシア像の数多くの反響が見られる。ウクライナ紛争において、ウラジーミル・プーチン大統領を"19世紀の支配者“のように非難する欧米の政治家やジャーナリストがいる。ロシア軍が “時代遅れの武器“を保有しているという記事や、西欧の先進技術の輸入なしには、ロシアの軍需産業は急速に崩壊してしまうという記事を、定期的に目にすることができる。加えて、ロシアは伝統的に、階級よりも大衆を基盤としてこの戦争を戦っており、"時代遅れの教義"に従って行動している;ロシア軍は、NATOとは対照的に、あまりにも非専門的で粗野であり、戦争犯罪を別にすれば、何も成し遂げることができないほどである;など。

ロシアの後進性というステレオタイプは古く、歴史的に見ても、その事実と相反するものが西洋で一貫して無視されてきたからこそ、定着したと言えるだろう。

「ロシアはまるで別の世界だ」と、12世紀半ばには早くもクラクフのマタイ司教が、十字軍運動の布教者であるベルナルド・ド・クレルヴォーに宛てた手紙に書いている。しかし、このステレオタイプが定着したのは、中世から近代への移行期、つまりヨーロッパが独自の文化圏としてのアイデンティティを形成し始めた時期になってからであり、それは本質的には他の文化圏との差異化によって達成されたと、歴史家のクリストフ・フォン・ヴェルトは説明する。

「ヨーロッパのアイデンティティ形成と外国の認識の相互作用において、ロシアは特に重要な役割を果たした。

というのも、ヨーロッパは、植民地化も文化的同化もできない"異国"のキリスト教国と対峙することになったからだ」

16世紀から17世紀にかけて、西欧諸国からロシアに外交官、傭兵、商人として渡航する人が増え、彼らは未知の国に対する印象を記録した。東欧の歴史家マンフレート・ヒルダーマイヤーは、記録から明らかな文化的な距離感は「次第に優越感と結びついていった」と記している。

例えば、ドイツ人旅行者は、ロシア人が川で裸で入浴し、他の人々の視線に晒されていることや、ほとんどどこにでもあるサウナでは男女が別れておらず、男女が一緒にいることに驚きを隠せなかった。鼻をかんだり、つばを吐いたり、げっぷをしたり、悪態をついたりすることは、当時、西洋からの訪問者にとっては憤慨すべきことだった。

「旅行者がロシアを非難したことは、彼ら自身の文化の過去にも少なからず関係している。また、彼らが自分たちに対して抱いていた優越感の説明にもなり、なぜ彼らが自分たちのイメージに合わないものを無視したのかも明らかになる。例えば、ロシア人が頻繁にサウナに通っていたこと(ヨーロッパの貴族の宮廷では香水が洗顔に取って代わっていた時代のことだ)、裸体を見せることを嫌がること、あるいは、ロシア人が剣を振り回すことはなく(そもそも剣を携帯していなかった)、大声で口論をしても血が流れることはなかったという事実などだ。旅行者たちは意見の相違に屈したわけではなく、半ば盲目だった」(7)

スイスの作家、ギイ・メッタンは、西洋の判断の選択主義をさらに鋭く示している。彼は、1761年に出版されたフランスの天文学者ジャン・シャッペ・ドーテロシュの有名な旅行記と、フランス人とほぼ同時期に同じシベリアのルートを旅した日本の船長、光太夫の同時代の記録とを比較している。

「しかし、まるで二つの異なる惑星について書かれているかのようだ」とメッタンは指摘している(8)。彼らの航海の記述はこれ以上ないほど異なっている。

一方、ドーテロシュはロシアの至る所で遅れと野蛮性を見出したが、光太夫※は日常生活、生活環境、社会政治情勢を地道に描写している。両方の本を並行して読むのは興味深い。なぜなら、極東からの旅行者の公平性と、西洋人の優越的な立場から他人を判断し、文明的な優位性を強調したいという衝動との対照が痛々しいほど明らかになるからだ。

※大黒屋光太夫:だいこくや こうだゆうは、江戸時代後期の伊勢国奄芸郡白子(現在の三重県鈴鹿市)の港を拠点とした回船(運輸船)の船頭。

天明2年(1782年)、嵐のため江戸へ向かう回船が漂流し、アリューシャン列島(当時はロシア領アラスカの一部)のアムチトカ島に漂着。ロシア帝国の帝都サンクトペテルブルクで女帝エカチェリーナ2世に面会して帰国を願い出、漂流から約9年半後の寛政4年(1792年)に根室港入りして帰国した。

幕府老中の松平定信は光太夫を利用してロシアとの交渉を目論んだが失脚する。その後は江戸で屋敷を与えられ、数少ない異国見聞者として桂川甫周や大槻玄沢ら蘭学者と交流し、蘭学発展に寄与した。甫周による聞き取り『北槎聞略』が資料として残され、波乱に満ちたその人生史は小説や映画などで度々取りあげられている。

世界の他の地域から見ると、ロシアは特に未開でも野蛮でもなかったという見方もできる。

マンフレート・ヒルダーマイヤーは次のように説明している。

「ロシア帝国の後進性を証明する人々は、それを(もっぱら)西ヨーロッパの基準で測っていた」(9)。西ヨーロッパ人は常に自分たちだけが進歩的であると考えていた。東ヨーロッパの歴史家であるヒルダーマイヤーは、後進性という固定観念を非常に重要視しており、著書『ロシア史』の最終章をすべてこのテーマに割いている。

ロシアの知識人や上流階級の一部も、この概念を採用し、西欧諸国(オランダ、フランス、イタリア、プロイセン)を、見習うべき知識分野における模範であると宣言することで、この概念の定着に貢献した。最も有名な例は、ヨーロッパ歴訪の後、数々の上からの改革によってロシアを近代ヨーロッパへと"鞭打った"ピョートル大帝である。

しかし、ヒルダーマイヤーは、遅れは常に相対的なものであり、むしろ一時的で限定的なものであると書いている。言い換えれば、ある分野で一度夢中になった国は、常にその分野のリーダーとなる可能性があるということだ。19世紀における自然科学や芸術、20世紀における航空学や宇宙開発におけるロシアの功績は、その好例である。また、ロシアはピョートル大帝の時代には単に西洋の技術革新を移植するにとどまっていたが、その後の数世紀にわたって、それらのモデルを自国の状況に合わせて創造的かつ革新的に適応させていった。なぜなら、それらを自国で機能させる必要があったからだ。

ロシアは広大な国土を持つため、国内のさまざまな地域間には大きな相違があるという特徴がある。そのため、フランスやイギリス、ドイツといった国々と比較することはほとんどできず、それらの国々で成功したとされるモデルを限定的にしか採用できない。何を重視するか? 地方の村か、それとも広大な大都市か?

ヒルダーマイヤーは、第一次世界大戦前夜には、サンクトペテルブルクやモスクワはベルリン、パリ、ロンドンと並び称されていたと主張している。そして、具体的にどの分野を考慮すべきだろうか?

アレクサンドル2世の司法改革後、ロシアの裁判官は「ヨーロッパでも類を見ない独立性」を享受していた。(10)

しかし、何世紀にもわたって、西洋の政治家やジャーナリストは、このような区別をほとんど気にかけなかった。ロシア文化の代表としてプーシキン、ゴーゴリ、トルストイ、チャイコフスキーではなく、ノミやシラミが挙げられることも多かった。西欧からの訪問者によって生み出された、ロシア人の遅れと野蛮という初期のステレオタイプは、何世紀にもわたって頑固に生き残ってきた。概念的な更新が随所で行われているとはいえ、その核心部分では、今日に至るまで、一般的な軽蔑的な判断は区別されていない。

アダム・オレアリウス著『ロシアを訪れたドイツ人』(1656年):

「ロシア人を気質や習慣、生活様式から判断すれば、野蛮人の仲間と見なさざるを得ない…… 彼らは狡猾で頑固、融通がきかず、嫌悪感を抱き、悪事に平気で手を染める」

シャルル・モーリス・ド・タレーラン著『フランス外務大臣』(1796年~1807年):

「[ロシア帝国の]体制全体は……野蛮人の洪水でヨーロッパを圧倒することを目的としている」(11)

ジョージ・S・パットン、米国陸軍大将(1945年):

「ロシア人は、他のアジア人の特徴に加えて、人間の命をまったく尊重せず、まったくのろくでなしで、野蛮人であり、慢性的な酔っ払いである」

ドイツの日刊紙BZ(2022年):

「彼らは略奪、レイプ、拷問を行う。これがプーチンが作り上げた野蛮な軍隊だ」

もちろん、戦争時には常に残虐行為のプロパガンダや敵の貶めが行われてきたが、ロシアに対しては、このような見下げた見方が西側諸国ではほぼ恒常的に優勢である。上記の引用は、いずれもロシアと戦争をした経験のある人々によるものではない。野蛮で未開なロシアというステレオタイプは揺るぎないものと思われる。

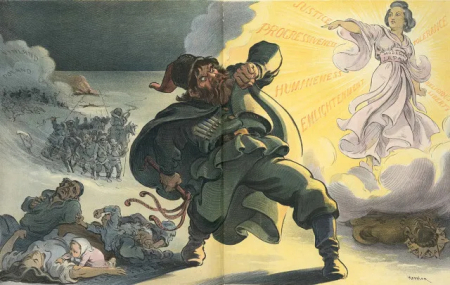

「野蛮とコレラがヨーロッパに侵入」1831年のポーランド11月蜂起に対するロシアの弾圧を描いたオーギュスト・ラフェの石版画|出典

この考え方は欧米では疑う余地のない真実として受け入れられているため、後進国であるはずのソビエト連邦が人々の予想を裏切り、世界初の人工衛星を打ち上げた1957年のいわゆるスプートニク・ショックのような出来事が起こるのも必然である。

フランスの映画監督クロード・ランズマンは、自伝の中で、1961年の上流階級のディナーパーティでホストから、ロシア人が人類初の宇宙飛行士になったことを学んだと語っている。後にフランス首相および大統領となるジョルジュ・ポンピドゥーは、ランズマンの隣に座っていたが、この事実を信じようとせず「それはプロパガンダだ!」と答えただけだった。(12)

延々と続くロシアの嘘

ロシア人のずる賢さや嘘も、ロシア恐怖症の典型的なパターンである。16世紀から17世紀にかけて、ロシアを訪れた西洋人は、ずる賢い性質と虚言癖をロシア人の典型的な性格特性として認識していた。ただし、それは個々のロシア人の特性ではなく、ロシア人全体の特性としてである。ロシア恐怖症の論理によれば、この一般的な性格特性は、連想によってロシアの政治にも反映されることになる。

それゆえ、ロシアは外交において常に策略と嘘を用いているという主張が、数世紀にわたって数多く記録されている。例えば、英国の政治家ジョージ・カーゾンは1903年に「ご存知のように、ロシアの外交は長きにわたる多様な嘘である」と主張した(13)。このような主張は、現代におけるロシアが常時プロパガンダを用い、西側の選挙を操っているという非難にまで及んでいる。

「平和な時代において、ロシアは隣国だけでなく世界のすべての国々を疑惑、騒動、仲たがいによって混乱状態に陥れようと努めている。……ロシアは直接的にその目標に向かっているわけではないが……最も巧妙な方法でその基盤を弱体化させている」(14)

このロシアのハイブリッド戦争に関する記述は、現代のメディアユーザーにとっては耳慣れたもののように聞こえるが、すでに200年以上前のナポレオン・ボナパルト時代のフランス外交官ルイ=アレクサンドル・ド・ローネーの言葉である。グレート・ゲームの時代における英国メディアについて、歴史学者のオーランド・フィゲスは次のように述べている。

「このような誇張された記述から生まれたロシアに対する固定観念は、残忍な権力であり、本質的に攻撃的で拡張主義的であるというものだったが、同時に、西側諸国に対して"見えざる力"と共謀し、他の社会に浸透するほど十分に悪賢く、欺瞞的だというものでもあった」

現代におけるこの種の主張は、ドイツ連邦安全保障政策アカデミー(2017年)による次のようなものがある。

「ロシアは西側諸国との戦争において、さまざまな手段に訴えている。国内および国外の多数の国営メディアがプロパガンダ目的で利用されており、西側諸国の制度や政治エリートに対する信頼を損なうことを目的としている。……ロシアは欧米との対立において、過去には主に旧ソ連諸国(いわゆる近隣諸国)や非西洋諸国に対して用いられていた手法を用いている。これは、内政干渉や政治プロセスへの影響を目的とした大規模なプロパガンダと組み合わせた積極的なサイバー攻撃に特に当てはまる」

この時点で、このような分析の露骨なダブルスタンダードについて議論する必要はない。なぜなら、それは単純に、世界中の国々における数えきれないほどの西側諸国による選挙干渉、クーデター、サイバー攻撃、その他のハイブリッド型不安定化工作を忘れているからだ。はっきりしているのは、時代は異なるものの、挙げられたロシア恐怖症的な主張はほぼ同一であり、置き替えができるということだ。そして、ロシアの領土への渇望というステレオタイプと同様に、この使い古された決まり文句も主に西洋の政治家やジャーナリストの思い込みを浮き彫りにしている。この論理は、1917年から1919年の期間を調べると特に明らかになる。

レーニンがドイツの支配者たちによってロシアに密入国させられ、成功を収めたボリシェヴィキ革命を主導した後、ドイツの支配者たちは自国で同様のロシアの経験が起こるのではないかと恐れ始めたと、歴史家のマーク・ジョーンズは説明する。1919年1月、ほぼすべての政治的傾向のドイツの新聞が、ロシア人がベルリンのスパルタクス党の蜂起に加担し、ドイツに対する武力闘争を呼びかけていると主張した。

「このプロパガンダは広く信じられ、ワイマール共和国の建国段階で早くも外国人嫌いが高まった。これは後に第三帝国でさらにエスカレートした。実際には、そのどれも真実ではなかった」(15)

さらにジョーンズは、多くの政治家やジャーナリストが、蜂起を支援するために多額のロシアマネーがベルリンに流入していると信じていたと説明している。メディアにおける反露感情は、血なまぐさい結果を招いた1919年5月のミュンヘン・ソビエト共和国(1918年から1919年のドイツ革命中にバイエルンに存在した短命の非承認社会主義国家)の鎮圧の際には、政府軍が数々の残虐行為を働いた。この種の事件で最大のものとしては、5月2日にグレーフェルフィングで53人のロシア人捕虜が射殺された事件が挙げられる。ロシア人がソビエト共和国のために戦ったという容疑の下でのことだった。

ロシアの陰謀と嘘というステレオタイプは、多くの議論のレベルで現れている。

ロシアの反対意見をすべて “プロパガンダ" や “嘘"と貶めることは、ロシア恐怖症の核心的な要素であると、ドミニク・バスルトは著書で述べている。したがって、指導者の発言が常に嘘であるような国は、他の国の国営メディアがそうであるように、自国の政府の見解を海外に合法的に広める国営メディアを持つことはできない。むしろ、ロシア恐怖症の人々から見れば、ロシアの国営放送局は必然的に常に"プロパガンダ放送局"でなければならない。

西洋の観察者は、何世紀にもわたってロシア人のヨーロッパ風の服装や外見に憤慨してきた。つまり、ロシア人は服装や外見において、すでに嘘をついているのも同然だと。フランスの作家アストルフ・マルキ・ド・キュスティーヌは1839年にこう書いている。

「私はロシア人が彼ら自身であることを非難するつもりはない。私が非難しているのは、我々であるかのように装うことだ。彼らは未だに教養がなく、この点において彼らは類人猿の例に倣い、模倣したものを台無しにしている」

ロシア人がフランス文化を"猿真似"しているという指摘は、クリミア戦争の直前にもフランスの新聞で報道されていた。そして、ここがロシア恐怖症の決まり文句が相反するところである。もしロシア人が、自分たちが抱えるとされる後進性を西洋に目を向けることで改善しようとしているのだとしたら、それはまたしても間違っている。彼らは本質的には、半分未開の野蛮人であることに変わりはないのだから。

米国のジャーナリスト、アンブローズ・ビアスは1911年に著した『悪魔の辞典』の中で、「ロシア人はコーカソイドの肉体とモンゴロイドの魂を持つ人々である」と記している(16)。ビアスは、この言葉を風刺的に使った。同書には約1,000の項目が含まれているが、ビアスはどの項目でも同様の風刺を込めた表現を使っている。ビアスは当時の言い古された考え方を批判的に繰り返した。

2022年、政治学者のフローレンス・ガウブはドイツの公共テレビ局ZDFに対し、次のように述べた。

「ロシア人がヨーロッパ人に見えても、彼らはヨーロッパ人ではないということを忘れてはいけません。この場合、文化的な意味においてです」

彼女はこれを風刺的に言ったわけではない。

専制君主と服従する国民

おそらく、ロシア恐怖症の最も強力な要素は、ロシアの専制政治に対するステレオタイプである。この固定観念には、二つの補完的な要素を必然的に伴う。すなわち、悪魔のような指導者と、ロシア国民の奴隷的なメンタリティである。

ツァーリ(皇帝)イワン4世 Ivan the Terrible ──ロシアでは"厳しい"と呼ばれ、西洋では"ザ・テリブル"と呼ばれる── は、残酷なロシアの支配者の典型だったと、オレグ・ネメンスキーは説明する。ネメンスキーによると、残虐非道な暴君という「黒い神話」は「その残虐性は想像しうる限界をはるかに超えていた」とされるが、それは16世紀のリヴォニア戦争(古リヴォニア〈現在のエストニアとラトビアの領土〉の支配をめぐる戦争)の時代に登場し、当時のロシアのプロパガンダによるステレオタイプの中で最も重要な位置を占めた。イワン雷帝は、西欧の目には「悪と残虐な権力の象徴と、臣民の卑屈な屈従を併せ持つ」存在だった。

確かにイワン4世は残忍な支配者であり、残酷な拷問や処刑の方法を用いたサディスト的性格だった。とはいえ、それが彼を同時代において特別なものにしたかどうかは疑問である。しかし、イワン雷帝の伝説的な評判は、ヨーロッパの他の地域におけるロシアの支配者一般のイメージを確立し、それはまた、その後の数世紀のロシアの支配者にも基本的に適用された。すなわち、残酷で、暴君で、残忍である。一方、イワン31年の治世の直後に即位したアレクセイ1世は、"最も柔和な"という異名を持つが、このことはほとんど知られていない。

ここでは、ロシアの在任期間中の指導者たちを侮辱する西洋の声のすべてを引用することはしない。ピョートル大帝を"人類最悪の野蛮人"と呼んだモンテスキューから、ウラジーミル・プーチンを"殺し屋"と呼んだジョー・バイデンまで、この数世紀にわたるリストはかなり長くなるだろう。

疑いようもなく、敵対する国の指導者を悪の権化として悪魔化することは、戦時下ではよくあることである。アーサー・ポンソンビーによると、敵国の指導者に対する憎悪を煽ることは、戦時下のプロパガンダの原則のひとつである。しかし、多くの西側諸国におけるロシア恐怖症的な文化においては、この論理は平時にも当てはまる。

ロシアの指導者の中には、並外れた功績を残したために西側諸国で肯定的に受け止められた例(ナポレオンに勝利したアレクサンドル1世や、ドイツ統一を実現したミハイル・ゴルバチョフなどが挙げられる)もあるが、概してその反対が真実である。

例えば、2004年にウラジーミル・プーチンがハンブルク大学から名誉博士号を授与される予定だったが、一部の市民の強い抗議により、同大学とプーチンは授与を断念した。抗議の嵐が巻き起こった理由は「国際法に反するやり方で遂行されたチェチェン戦争」だったと報道された。2011年には、プーチン(当時ロシア首相)へのクアドリガ賞(政治、経済、文化活動を通じて革新、刷新、そして先駆的な精神に尽力した個人または団体に毎年贈られるドイツの賞)授与も、一般市民の強い反発により中止となった。

それとは対照的に、こうした基準は米国大統領には適用されなかった。ビル・クリントンは、国際法に違反してユーゴスラビアに対する侵略戦争を指揮した直後だったにもかかわらず、1999年にドイツ・メディア賞(より平和な世界の構築に貢献した世界のリーダーに授与される!)、2000年にアーヘンでシャルルマーニュ賞(アーヘン国際カール大帝賞は、ヨーロッパ統一に貢献した個人または団体に贈られる最古かつ最も権威のある賞。ちなみに、2023年、ゼレンスキーも受賞している!)、2002年に欧州ミッテルシュタント賞(欧州エリート中小企業賞は、欧州経済と欧州中小企業に特別な貢献をした国際政治界の著名人を表彰するもの)を受賞している。

ドミニク・バスルトによると、この二つの大統領職の比較は、ロシア恐怖症の分析に完全に当てはまるという。なぜなら、欧米のメディアは、ロシアと米国の指導者をまるで正反対であるかのように定期的に描いているからだ。同氏によると、ロシアの指導者は常に"ダークツインdark twin “※の役割を演じている。これは、何世紀にもわたってロシアを"他者"、"悪"として描いてきたことに集約される。西洋人の目には、常に我々と彼ら、自由と専制、民主主義と独裁、文明と野蛮、光と闇という二元論があった。メディアや政治によるロシアの"悪の帝国"(ロナルド・レーガン)という描写は、しばしば紛れもなく漫画的である。

※タイム誌の編集長リチャード・ステンゲルは、プーチンを選出した理由について「20世紀の大半を通じて、ソ連は……米国の影の分身 dark twin だった」と述べている。「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に対する数多くの激しい異論は、多くのアメリカ人にとって、ソ連崩壊後のロシアが再び “影の分身dark double “、つまり米国の美徳を肯定するための対比物となっていることを示唆している。(「ロシア – 再びアメリカの"ダークツイン"か?」)

「黄禍(欧米人が抱く黄色人種による圧倒的支配の恐れ)の脅威」、ウド・ケップラーによる風刺画、1904年|出典

オレグ・ネメンスキーは、この二元論的世界観が現代のアメリカ文化に特に特徴的であり、米国に体現された絶対的な善と絶対的な悪の存在を示唆していると説明する。

「冷戦時代にロシアはこのような立場を確立した」と彼は言う。そして今日に至るまで、何も変わっていない。

ちなみに、米国は大英帝国からロシア恐怖症の多くの側面を取り入れた。ネメンスキーは、たとえ具体的な概念に変化があったとしても、西洋の自由とロシアの奴隷制という対立概念が、時代を超えて繰り返し再現されていることは極めて注目に値すると強調する。米国では"後進国"ロシアの農奴制よりもさらに長く続いた西洋の奴隷制の数世紀は、何の役割も果たしていない。

ロシア恐怖症の物語によると、ロシア人は自分自身を統治できない民族であり、それゆえ奴隷制を切望している。何世紀にもわたって繰り返されてきたこの循環論法によると、暴君や独裁者に常に支配されてきた民族は、それ自体が本質的に権威主義的で卑屈でなければならない。

「この国の人々は、自由よりも奴隷制度に喜びを見出す」と、1549年にオーストリアの特使ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタインがモスクワから報告している。オランダ人のエド・ノイフシウスは1633年に読者に対して「ロシア人は、奴隷として生まれ、くびきに慣れ、自由を耐えられない民族である」と語っている。(17)

「政治的な服従は、ロシア人にとってカルト、宗教となっている」と、前述のアストルフ・ド・キュスティーヌは1837年に指摘している。

「ロシアは、私たちにとって束縛と強制支配の典型であり、私たちの文明にとっての脅威だった」と、ドイツ公共放送ARDの特派員フリッツ・プレイトゲンは、1960年代のドイツ人ジャーナリストの考えについて書いている。(18)

「"奴隷意識":なぜ多くのロシア人は服従的なのか?」と、2022年のドイツ公共放送局バイエルン放送は問いかけた。

これらのステートメントは、何世紀も隔てているにもかかわらず驚くほど置き換え可能な表現だが、この洞察は、欧米のリベラルな中流階級に根深い伝統的なロシア嫌いを理解するのに役立つ。まさにこうしたグループ、例えば今日では米国の民主党やドイツの緑の党に代表されるグループにおいて、専制的なロシアというステレオタイプが常にきわめて強力である。

1830年から31年にかけてのポーランド人のロシア"圧政"に対する蜂起が最初の火種となり、リベラルなドイツのメディアや学生運動、そしてフランスやイギリスでも大きな熱狂を巻き起こした。この時のポーランド蜂起の鎮圧は歴史に名を残し、ドイツでは数多くの"ポーランドの歌(Polenlieder)"が作られた。その歌詞の一節はこうである。

「我々はポーランド人を見た。彼らは運命の死を前にして出て行った。彼らは祖国を、父の家を野蛮人の爪に委ねた。自由を愛するポーランド人は、皇帝の暗い顔には屈しない」(19)

当時、政治家フリードリヒ・フォン・ブリッタースドルフは「政府のほとんど謎めいた魔力と、同様に不可解な多くの政治家たちの妄想」を認めていた。2022年のウクライナとの"連帯"の類似性は明白である。

ポーランド解放を支援するために、1848年にはパウルス教会議会(フランクフルト国民議会、ドイツ全土で初めて自由選挙で選出された議会)の左派もロシアとの大戦に乗り出した(20)。ハンネス・ホフバウアーによると、当時、愛国心と自由主義を自認していたドイツの左派は、ツァーリ帝国を常に脅威の牙城とみなしていた。リベラル派の知識人もまた、あらゆる否定的な特徴をロシア人に帰した。専制政治に対する批判の過程で、ドイツのリベラル派は"卑劣なロシア国民性"というイメージを作り上げ、それが何十年にもわたってロシア人に対する本格的な人種差別へと発展した。

急進的な民主主義者から共産主義理論家へと転身したフリードリヒ・エンゲルスは、ヨーロッパにおけるドイツ人の文明的な役割とロシア人の野蛮な役割を結びつけた政治ジャーナリストの一人だった。1890年に著した論文の中で、彼は、皇帝の領土(権力)は「その単なる受動的な存在自体」がすでに我々にとって脅威であり、危険であると述べ、さらに、ロシアの「絶え間ない西欧への干渉は、我々の正常な発展を妨げ、混乱させている」と主張した。マルクスとエンゲルスはロシアに対する革命戦争を呼びかけた。ロシアの君主制に対する彼らの熱烈な闘いは「不当にロシア恐怖症と呼ばれてきたわけではない」と社会学者のマキシミリアン・ルーベルは書いている。(21)

このように、ロシア恐怖症的な立場もドイツ社会民主主義に浸透していった。第一次世界大戦前の時期について、歴史家のクリストファー・クラークは、反露感情はイギリスの自由主義運動と同様に、ドイツ社会民主党(SPD)においても強かったと述べている(22)。自由民主主義運動から頭角を現したSPDの指導者アウグスト・ベーベルは、1907年の演説で次のように述べている。(23)

「もしロシアとの戦争となれば、私はロシアを、我が国だけでなく、ヨーロッパにとって最も危険な敵であり、とりわけ我々ドイツ人にとっての敵であるとみなしている。その場合、私は古株として、今でもライフルを手に取ってロシアと戦う覚悟がある」

今日のドイツ連邦議会議員たちは、このような公約を掲げることはもうないだろうが、ロシアに関する彼らの発言は、その他の点では非常に似通っている。

結論:戦争へのレトリックな道

10年前、オレグ・ネメンスキーは、ロシア恐怖症は数世紀にわたって形成された見解の体系であるが、欧米諸国では今日までほとんど変わらない形で存在していると書いた。この現象は欧米では"逆の政治的正当性"の一種として発生していると彼は述べた。2013年以降、ロシア恐怖症は再び大幅に強まった。現在、私たちは戦争の直前によく見られるようなロシア恐怖症的な発言のピークに直面している。したがって、ロシア恐怖症の度合いは、現在の出来事を注意深く観察する人々にとって、ひとつの指標となり得る。政治家やジャーナリストがロシア恐怖症的なステレオタイプを政治的に利用するだけでなく、実際にそれを信じている場合、特に危険である。

また、歴史的に見ても、ロシア恐怖症は最終的には沈静化することが分かっている。これは、1990年の東西対立の終結が示したように、戦争が起こらなくても起こり得る。しかし、この現象は、西洋社会が根本的に問題に対処しない限り、消えることはなく、潜在的に残るだろう。このことについては歴史的なモデルが存在し、ロシア恐怖症と反ユダヤ主義の類似性はそれ自体がトピックである。したがって、ネメンスキーによる解決策の提案(ロシア恐怖症に対する国連決議、名誉棄損防止同盟の設立、ロシア恐怖症の事例を調査し公に非難する専門機関の設立)などには言及しない。ただ、これだけは言っておきたい。これらの提案は、特に問題の核心が欧米にあるため、欧米の政府や有力メディアの支持を得る必要があるが、現状では実行に移すのは難しいだろう。

例えば、元CIA職員のフィル・ジラルディは、インタビューで次のように述べている。バイデン政権は、あらゆることをロシアのせいにするロシア恐怖症の人々で占められている。また、CIAの多くの職員はロシア恐怖症に駆られ、ステレオタイプを信じているとも述べた。しかし、西側諸国の政治とメディアの状況においては、人々は通常、この問題を認識することさえ嫌がる。ロシア恐怖症という誹謗中傷は、ロシアの残虐行為に対する巧妙な気晴らしのようなものに過ぎず、クレムリンの批判者を貶めるためのものに過ぎない。スイスの新聞『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング』が典型的に描いているように※。

※「ロシアの爆弾は忘れてしまおう:ロシア恐怖症が蔓延している。右派と左派の専門家たちが、プーチンの犯罪から目をそらすために人種差別問題をでっち上げている」

「セルンスキーのダークサイド」に関する表紙記事は、ヴェルトヴォッヘ誌で4ページにわたって掲載された。この記事では、ウクライナ大統領が「腕、首、背中にタトゥーを入れている」ネオナチの操り人形であることが明らかになった。同大統領はロシア人を拷問し、殺害している。直接的にそう述べていなくとも、著者のギイ・メッタンの姿勢は明確に示されている。ウクライナを"非ナチ化"したいというプーチン大統領の考えは正しい。

こうしたことから明らかなのは、ロシア恐怖症という現象はロシアやロシア人自身とはほとんど関係がなく、むしろ欧米社会と大いに関係があるということだ。それは、永遠に続く優越思想であり、意図的な二重基準である。確かに、ロシアは戦争を行い、ロシアの政治家やジャーナリストは嘘をつき、ロシア兵士は犯罪を犯している。しかし、こうした側面は少なくとも欧米諸国の関係者にも同様に当てはまる。しかし、自国の戦争については見て見ぬふりをして、自国の嘘を忘れ、自国の犯罪を個々の事例として再解釈する一方で、ロシアに関するそのような行為は、常にどこでも適用される規範であると宣言する。

ロシア恐怖症は、その本質は人種差別的な現象であると、ギイ・メッタンは指摘している。ロシア恐怖症の人は、ロシアの人々やロシア国家を、対応する西欧諸国の人々や国家と同等に認めることを根本的に拒否する。ロシアの人々には彼ら自身の人生経験や政治的視点があり、ロシア国家には西欧諸国と同等に、より良いことも悪いこともある独自の経済的・政治的利益がある。その利益とそれを達成するための手段は、違法または適法、合法または違法、道徳的または非道徳的のいずれにもなり得る。これは、それぞれのケースにおいて客観的に検証されなければならないが、何世紀も前の否定的なステレオタイプを常に最初から用いて非難することは、憎悪と戦争につながるだけで何の解決にもならない。

ヴィクトール・クレンペラー※は、第二次世界大戦直後に次のように書いている。

「私は今日、ここで特に何度もそれを強調したい。なぜなら、長い間、私たちから閉ざされていた人々、長い間、嘘をつかれていた人々の真の精神を知ることは、私たちにとって痛烈に必要だからだそして、ロシア人について、これほど嘘をつかれた民族はいない」

注

(1) ギイ・メッタン著『ロシア恐怖症の創出』ボストン、2017年。21ページには次のように書かれている。反ユダヤ主義と同様に、ロシア恐怖症は「特定の歴史的事件に結びついた一過性の現象ではなく、被害者の行動や特性ではなく、見る者の頭の中にまず存在する。反ユダヤ主義と同様に、ロシア恐怖症は、特定の擬似事実を本質的で単一的な価値観、すなわちロシアの場合には野蛮、専制、膨張主義に変えることで、汚名を着せ、排斥することを正当化する手段である」

(2) ドミニク・バスルト:ロシア恐怖症。欧米メディアがロシアを敵に仕立てる方法。2015年、2ページ目以降。

(3) ハネス・ホフバウアー著『ロシアという敵像―悪魔化の歴史』ウィーン、2016年、13ページ以下。

(4) アダム・ザモイスキー著『1812年―ナポレオンのロシア戦役』ミュンヘン、2004年、37ページより引用。(5) オーランド・フィゲス著『クリミア戦争:最後の十字軍』ベルリン、2011年、236ページより引用。

(6) フィゲス著、126ページより引用。

(7) マンフレート・ヒルダーマイヤー著『ロシア史:中世から十月革命まで』ミュンヘン、2013年、380ページ以下。

(8) ギイ・メッタン著『ロシア恐怖症の創出』ボストン、2017年、155ページ以下。

(9) ヒルダーマイヤー著、1321ページ。

(10) ヒルダーマイヤー、918ページ。

(11) フィゲス、125ページより引用。

(12) クロード・ランズマン著『パタゴニアのウサギ』。

(13) クリストファー・クラーク著『夢遊病者たち。ヨーロッパが第一次世界大戦に参戦した理由』(原題:Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog)ミュンヘン、2015年、190ページ。

(14) フィゲス著、125ページ以下より引用。

(15) マーク・ジョーンズ著『暴力がすべてのはじまりだった。1918/19年のドイツ革命とワイマール共和国の始まり』(原題:Am Anfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik)。ベルリン、2017年、209ページ以下、および178ページ、297ページ。

(16) バスルトより引用、16ページ。

(17) ネメンスキーより引用、脚注18。

(18) フリッツ・プライゲン、ミハイル・シーシキン著『平和か戦争か:ロシアと西側諸国の和解』ミュンヘン、2019年、20ページ。

(19) ホフバウアー著『ロシアの対外政策』33ページより引用。

(20) セバスチャン・ハフナー著『ビスマルクからヒトラーへ』 ミュンヘン、2001年、11ページ。

(21) しかし、マルクスとエンゲルスのロシア批判がロシア恐怖症であったという主張は議論の余地がある。両者は帝政ロシアの専制政治を厳しく批判したが、ロシアの革命家たちとも親しく、彼らと広範なコミュニケーションを行っていた。エンゲルスは若い頃にロシア語を習得し、マルクスは晩年になってその言語を習得しようとしていた。

(22) クラーク、673ページ。

(23) ホフバウアー、37ページより引用。

(24) ヴィクトール・クレンペラー著『LTI. 一言語学者のノート』(LTI –第三帝国の言語。言語学者のノート)。ディツィンゲン、2010年、179ページ。

ステファン・コリンスとポール・シュライヤー編

──おわり

私は証言する:ナチス時代の日記、1933年-1941年(ヴィクトール・クレンペラー)※

I Will Bear Witness: A Diary of the Nazi Years, 1933-1941

はじめに

ヴィクートル・クレンペラーは、ヒトラーが政権を握っていた12年間に日記を書き続けた。『私は証言する:ナチス時代の1933年から1941年までの日記』の英語版は、1998年にランダムハウス社からニューヨークで出版された(1942年から1945年までを扱った第2巻付き)。しかし、この日記には興味深い経緯がある。1960年にクレンペラーが亡くなった後、彼の日記はドレスデン州立図書館に保管された。クレンペラーの元教え子であったヴァルター・ノヴォイスキがそれを見つけ、その歴史的価値を認識し、ドイツ語で書かれた手書きの日記をタイプした。そして1995年、ベルリンの小さな出版社が、1933年から1945年までの日記を一冊にまとめたドイツ語版の出版に同意した。クレンペラーの日記は、その長さ(1,500ページ)と価格(60ドル以上)にもかかわらず、たちまちベストセラーとなった。

この日記は、ドイツにおけるナチズムの拡大と、国民によるナチス思想の受容についての詳細な記録として重要視されている。ナチス政権の12年間を通して、ユダヤ人の視点から見た異例の視点が示されている。ホロコースト文学の分野におけるこの日記の独自な貢献は、ナチス・ドイツにおけるユダヤ人の組織的な人間性の否定と迫害を段階的に示している点である

一部の読者は、当時、ユダヤ人である彼に好意的なドイツ人がいたという事実を強調する。また、ホロコーストの恐怖が当時広く知られていたことを示す証拠として、この日記を挙げる人もいる。この問題は長年にわたって激しく議論されてきた。読者や研究者の解釈は様々であるが、この日記の歴史的な重要性は広く認められている。

幻滅

日記の冒頭から、クレンペラーはドイツと自身の人生に対する深い幻滅を表明している。彼は、ヒトラーが権力を掌握した経緯と、ドイツ国民がヒトラーを歓迎し、彼の言葉を信じていることに落胆している。

1934年5月13日、クレンペラーは同胞のドイツ人に対する失望を次のように述べている。

大衆は、誰かが何を言おうと、何でも信じてしまう。もし三か月間、すべての新聞が「世界大戦はなかった」と書かざるを得ない状況になれば、大衆は本当に戦争がなかったと信じるだろう。

2023年に発表された、非常に長く、今でも通用する論文

「ロシア恐怖症の長い系譜」という記事は2023年に発表されたものですが、2025年に、サブスタックの「karlof1’s Geopolitical Gymnasium」から再度、紹介されています。内容は同じですが、紹介文がついています。

Explanation: “The Long Lineage of Russophobia"

Very long still applicable essay published in 2023

Karl Sanchez

Mar 18, 2025

karlof1の地政学ジムナスティックス

説明:「ロシア恐怖症の長い系譜」

2023年に発表された、非常に長く、今でも通用する評論

カール・サンチェス

2025年3月18日

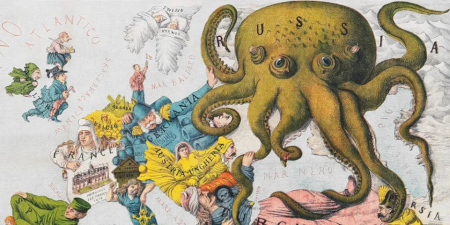

ここではタコとして描かれているが、歴史的なイメージはヒドラである。

2023年6月にMultipolar Magazineに掲載されたこの評論は、ステファン・コリンスとポール・シュライヤーの共著であり「The Long Lineage of Russophobia(ロシア恐怖症の長い系譜)」というタイトルであるが、これもまたペペ・エスコバルへの敬意を表したものである。このテーマに関する多くの書籍が300年以上にわたって出版されてきたが、この人種差別的現象のルーツは約1000年前にまで遡る。

この評論の素晴らしいところは、長いながらも長すぎない評論の中に、その全期間をうまく盛り込み、その過程でロシア恐怖症という西洋の投影を明らかにしている点である。この態度がどれほど悪質で、また、それがもたらす危険性を理解することは重要である。なぜなら、それは西洋とロシアの間に達成されるかもしれない平和を著しく妨げるからだ。また、メドベージェフ前大統領や他の人々がヨーロッパ人に向けて時折発する暴言を理解するのにも役立つ。

主執筆者のステファン・コリンスは、物語の冒頭で、自身の主張を証明する二つの現代的な引用を挙げた後、次のように述べている。

✴︎ ✴︎ ✴︎

※以降、オリジナルの本文が続き、最後に以下の文が追加されています。

✴︎ ✴︎ ✴︎

私は、テキストの二番目の文でその条項を強調した。なぜなら、まさに停戦提案で起こったことだからだ。ロシアの意見は考慮されず、プーチンが非常に巧妙な"ノー"を提示すると、西側諸国はロシアは正当な異議を唱えていてもそれに従って署名しなければならないと叫んだ。そしてもちろん、ロシアがヨーロッパ全土を欲しがっているというNATO/EUのプロパガンダについては、誰もがよく知っている。しかし、実際にはロシアには自国を適切に開発し、定住させるだけの人口がいないのだ。しかし、この文章を読むと、真実は決してロシア恐怖症を覆すことは許されず、ほぼ完全に西側諸国による憶測であることが分かる。

この人種差別がどれほど長く続き、どれほど悪質であったかを考慮すると、私見では、多くのロシア人が、西洋が自分たちの俗物根性や例外主義を払拭できないことを嫌悪している理由を理解するのは容易である。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。