ヴェリコフスキー事件 ─ 科学主義 対 科学③+「ヴェリコフスキー最期の日々」

稲妻が宇宙を導く

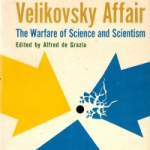

三回に渡って紹介してきた「ヴェリコフスキー事件 ─ 科学主義 対 科学」の最終回です。

内容は、アルフレッド・デ・グラツィアの政治的・社会的視点から見たヴェリコフスキー事件(ただし難解です)、イマニュエル・ヴェリコフスキーの「正しい予測の追加例」と、付録「木星と金星に関する最近の発見について」などになります。

これとは別に「ヴェリコフスキー最期の日々」も収録しました。

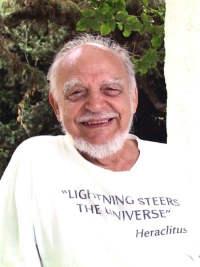

アルフレッド・デ・グラツィア

Tシャツの文字は「稲妻が宇宙を導く」──ヘラクレイトス

グラツィアは、まとめとして次のように記しています。

「イマニュエル・ヴェリコフスキーは最高水準の総合理論を提唱した。彼は古典的な年代学を再構築した。科学が放棄した古代資料から重要な真実を導き出した。人類の祖先が経験した深遠な事象が新たに明らかにされた。したがって彼は、人間の本質に対する新たな理解を我々に与えた」

最後になりましたが、アルフレッド・デ・グラツィアの略歴を紹介しておきます。

「アルフレッド・デ・グラツィアについて」から引用します。

アルフレッド・デ・グラツィアは1919年12月にシカゴで生まれ、2014年7月13日にフランス・ラ・フェルテ=ベルナールで死去した。シカゴ大学で政治学を専攻し、ファイ・ベータ・カッパ(Phi Beta Kappa)の会員として卒業した。コロンビア大学で法律を学び、第二次世界大戦中は4年間の休暇を取得して六つの戦役に参加した。北アフリカからシチリア、イタリア、フランス、ドイツへと戦線を移動し、数々の心理作戦において重要な役割を果たした。

※ Phi Beta Kappaは、1776年に設立されたアメリカ最古の学術栄誉団体であり、学業成績が卓越した学生が選ばれることが一般的である。会員になると、その資格は生涯有効であり、社会的に高く評価される。歴史的には、17人のアメリカ大統領、42人の連邦最高裁判所判事、150人以上のノーベル賞受賞者が含まれている。

帰国後、シカゴの政治活動に参加し、連邦議会選挙や市議会議員選挙の選挙運動を指揮した。その後、シカゴ大学で政治学の博士号を取得した。戦前に一連の論文として着手した博士論文は、政治的代表制に関する傑作『公共と共和国』となった。妻ジル・オッペンハイムとの2000ページに及ぶ戦時中の書簡([http://www.grazian-archive.com|グラジアン・アーカイブ]で公開)は「戦時下の恋人」というジャンルにおいて最大かつ最高の作品として知られるようになった。ジル(故人)は作家であり社会学者であり、彼の7人の子の母だった。

彼はシカゴ大学、ミネソタ大学、ブラウン大学、スタンフォード大学、ニューヨーク大学で教鞭を執り、政治・社会行動学に関する講演を広く行い、これらの分野で数十冊の著書を執筆した。創刊から10年間『アメリカ行動科学者(ABS)』誌の編集長を務め、同誌は後にセージ出版傘下で複数の学術誌へと発展した。『ワールド・オーダー』(カロス)の執筆後、彼は研究の主軸を先史時代の大変動研究へと転換した。これは量子革命(Quantavolution)と呼ばれる分野で、彼と共にこの分野を開拓した先駆的学者たちが次第に増えていった。彼はこの分野で14冊の著作を発表し、その内容は原始心理学から地球に影響を及ぼす天体物理学的災害まで多岐にわたった。ABS誌において、彼は「ヴェリコフスキー事件」という用語を造語し、大規模な科学的・社会的論争を定義した。同名の書籍を1963年に刊行した。

ヴェリコフスキーから、地球・太陽系・人類史に影響した広範な大災害と、時間軸の劇的な圧縮という理論を受け継ぎ、これを「量子革命 ─ 突発的・広域的・集中的災害(アナストロフィー=倒置法)のパラダイム」と命名した。量子革命分野における最新作は『火星の鉄器時代』(2009年)である。現在はフランス人作家アンヌ=マリー(アミ)・ド・グラツィアと結婚して30年、フランスに在住している。2011年には戦争回顧録の新版『戦争の味 ─ 第二次世界大戦における兵士生活』を出版。2012年には米国史『アメリカ史再考』(全3巻)を刊行した。

上記のサイトにグラツィアの妻、アンヌ=マリーさんの「ヴェリコフスキー最期の日々」という記事があり、ヴェリコフスキーの死去直前の交流が描かれています。とても興味深いのでこの記事も最後に紹介します。

記事の内容を書籍の体裁で組んでみました。使ったフォントは私が10数年前に作成したものです。

6. 科学的受容システム

アルフレッド・デ・グラツィア著

科学者が自らの管理された実験結果を本にまとめ、出版社がその読者層を思案し、同僚がその価値を測るとき、科学と呼ばれる人間関係の特殊な秩序が成立している。彼らの動機と行動のパターンは、より大きな社会的行動の領域から生まれ、またそこへ戻っていく。それらは一般的な社会秩序とは異なるが、同時に同じでもある。

したがって「これは科学でしか起こりえない」などとは決して言えないだろう。科学的な意味において、科学は独自の法則のみに従うことはできない。また、広く理解された行動の基盤を持ちながらも、科学がどこからか一般的な道徳規範では評価できない独自の道徳規範を受け取っている、と推論するのは極めて危険である。

受容システムの概念

あらゆる社会秩序には、受容システムが存在する。科学的行動という下位秩序において、受容システムは、科学者、その信念、そしてその実践が、科学者集団によって価値があり、真実で、効果的であると判断される基準から成り立つ。

あらゆる社会秩序における受容システムの重要性は明らかだ。受容システムは秩序への新規加入者の特性を形成し、ひいては秩序の産物を形作る。この用語自体は新しくとも、受容プロセスそのものはよく知られている。科学者が自身の分野の教育方法やカリキュラム、あるいは出版システムや研究評価基準に関心を向けるとき、彼はその秩序の構築や強化に貢献している。政党や大衆運動、宗教団体、企業、官僚機構、そして無数の自発的な団体も同様の受容システムを持ち、この点において自然科学と社会科学の間に大きな違いはない。

受容システムの主要要素は、教義と、典型的な受容・拒絶戦術を伴う運用公式である。したがって “経験的原理に基づく真実" は、科学受容システムの教義を構成する。この目標を満たす何らかの基準を、受容を争う者たちから抽出せねばならないと一般に考えられている。運用公式は、行動が “経験的真実" の義務をどの程度果たしているかを判断するために、行動を検証する数々の方法を定める。そして、この公式に基づいて成功または失敗と判断された提案を承認または拒否するための一連の戦術が用いられる。例えば、学術誌は原稿を丁寧な拒否通知と共に返却するか、その基準を満たす論文を出版スケジュールに組み込む。最終的に、この受容システムの社会的・科学的帰結を発見し分析することが必要である。そうすることでシステムを評価し、応用科学としての科学が教義、公式、戦術を修正・改革することを可能にする。

このような受容システムは、個人・信念・実践が、暗黙的あるいは明示的な受容要求を伴って科学者の知覚・認知のスクリーンに投影される際に機能すると仮定できる。したがって我々は、ヴェリコフスキー博士とその理論・実践を、科学の受容システム研究に関連する事例として捉える。

科学の受容システムの解釈は、その活動を想定モデルに当てはめることで容易になる。特定の状況における社会的行動のモデルは多数存在しうる。なぜなら、単一のモデル構築は行動のパターン化された動態の認識にのみ依存し、そのようなモデルの妥当性(および有用性)は絶対的なものではなく、理論的・統計的なものだからである。純粋な動機と純粋な行動に基づく場合、主要なモデルは一つに集約される。一方、社会制度の通常の複雑な活動においては複数のモデルが存在する。科学受容システムの場合、問題となるのは、受容システムが検討対象とする大半の事例において、どのような仮説的動機・行動パターン(あるいは複合体)が最も適切に説明できるかである。人物・信念・実践が好意的に、あるいは否定的にも受容される理由は何なのか?

科学の歴史社会学は、長期的には、与えられた一つのモデルあるいは複数のモデルが、関連する行動の大部分を大きく有用に説明できることを実証的に検証するために、十分な数の事例における資料と分析を提供しなければならない。ヴェリコフスキーの事例のような単一の事例は、究極的な科学の歴史社会学に貢献し得るが、それ自体では用いられたモデルの有効性を証明することはできない。

しかし、既に我々が知っている資料や、リヴィオ・ステッキーニの前述の論文のような著作からの支持があれば、単一の事例がそれ自体で保証するよりも、仮説的モデルにやや高い妥当性を認める傾向にある。さらに、法の規則が社会集団の行動を特徴づけるためには、正義は最終的に個々の当事者との関係で定義されなければならない。したがって、単一事例における不正の発見は、平均法則や “長期的な視点" に頼ることなく、その場で是正措置を取る根拠として十分である。仮説的な科学的受容システムのモデルが事例に良く適合し、個人的に不正義[1]であるか、あるいは社会的に(科学的に)有害であると信じられるならば、その事例を再審理すべきかどうか、またこの状況が典型的であるか、このモデルが正常であるか、そして科学的行動に関する公的・社会的政策(規則)を見直すべきかどうかという疑問が自然に生じる。

科学的受容システムの行動を説明する四つのモデルが存在する。それらは合理主義モデル、不確定性モデル、権力モデル、独断的モデルと呼べる。

合理主義的受容システム

合理主義的受容システムは、科学者全般によって “科学的方法" として公然と示される。それは原始思考[2]において、科学の体系への採用方針を決定する唯一の要因と見なされる。その目標は真実、啓蒙、知識、あるいは単に “科学" である。このモデルは科学の純粋性を前提とする。すなわち、科学者の命題や方法は効率的で論理実証主義(論理経験主義)的操作によってのみ到達される。個人的な敵意、精神病理、政治その他の社会的条件は無視され、重要性が軽視され、あるいは科学の枠組みにおいて存在を否定される。

科学の純粋性を擁護する合理主義的モデルは、事実と命題の検証において “科学的方法" の追求を要求する。それは統制を求め、定量化を好み、予測を科学的作業の証として尊ぶ。それは、科学的検証と評価のために提示された新たな材料が、公平かつ公開的に扱われ、その価値を判断できる立場にある者には自由に伝達され、承認されれば著者に名誉をもたらすと主張する。それは、権威の程度、過去の経歴、掌握する資源にかかわらず、全ての者に真実到達のための一連の手続きを要求する点で、法廷制度における法の支配に似ている。

これらは合理主義的モデルの教義的・手続き的・戦術的要素の一部である。このプロセスによって “真実" が発見され、より多くの “真実" が明らかになる。真実は伝達される。その価値が明らかになるにつれ、真実は関連するあらゆる応用分野で活用される。

このモデルの名の下に活動する者たちは、科学の社会学を否定する傾向がある。社会学という概念は、人間の行動が知性以外の社会的要因によって規定されることを示唆する。科学の心理学の範囲も同様に縮小され、絶対的な現実を信じる傾向が常に生み出される。さらに、合理主義の呪縛にある者たちは「結局のところ現実を検証する客観的方法が存在し、真実は提示されれば合理的な人間なら誰でも見抜ける」と主張するため、政治的問題を無関係と退け、科学体系構築における権力という要素を軽視する傾向にある。

合理主義的モデルを詳述するにあたり、ヴェリコフスキーに関する科学者たちの行動の一部を、このモデルの規則の適用または非適用の実例として説明できる。まず注目すべきは、このモデル自体がヴェリコフスキーへの攻撃手段として用いられている点だ。彼の研究を扱った論文や書簡を検証すれば、これは即座に明らかになる。おそらくヴェリコフスキーに対し最も憤慨し、公表もされた非難は、セシリア・ペイン=ガポーシュキン教授によるものだ。しかし彼女は、その攻撃に先立って科学の合理主義的教義を述べている。彼女はこう言う:

忠誠宣誓が求められるこの時代において、科学者たちは、科学者として何かを誓うことを求められていないことを自画自賛してもよい。とはいえ、あらゆる科学者、知識の進歩に誠実に生涯を捧げる者は、特定の忠誠を誓っている。その忠誠は教条ではなく原理に向けられる。証拠への敬意 ― 期待に沿うものだけでなく全ての証拠への敬意、証拠を体現する理論への敬意である。我々研究者は既存理論の枠組みの維持には関心はない。我々は生涯をかけて、それらを修正し置き換える手段を探し求める。不調和な事実の発見は、動揺ではなく歓喜の理由だ。もしヴェリコフスキーが天体力学の法則を修正せざるを得ない真の証拠を提示していたなら、天文学者たちはその事実と挑戦を喜んで受け入れただろう。彼の支持者たちは我々が震え上がっていると想像している。これは部分的に真実だ:我々は震えているが、それは笑いながらのことだ…… 我々の批判的思考は、変わり者との対峙によってのみ鍛えられたわけではない。学界内部にも、ずさんな思考や証拠の誤解釈は山ほど存在する。外部の人間は、我々が同僚科学者に対して、あるいは彼らから、いかに慈悲を求めず、また与えないかを知って驚くかもしれない[3]。

後に『サイエンス』誌に統合された『サイエンティフィック・マンスリー』誌もまた、哲学教授による記事を掲載した。その記事は、科学者と変わり者を区別する基準を一般に説明しようと試みたものだ。そこに記された合理主義的教義を引用しよう:

すでに述べたように、名声ある科学者から疑問視されない科学理論はほとんど存在しない。これは、科学が未完の仕事、すなわち自然の習性を探究するものであり、すべての証拠が揃っておらず、揃っている証拠の多くも消化されていないためである。このような状況下では少数意見が入り込む余地があり、その一部は間違いなく正しいと判明するだろう。しかし、これは競馬にも似ている。レースには大穴馬が出走し、そのうちのいくつかは間違いなく勝つだろう。しかし、ほとんどすべてのレースで大穴馬が勝つと予想するスポーツ解説者は、疑惑の目を向けられるだろう。同様に、科学的な “大穴馬" を一つか二つ受け入れる人は全く理にかなっているが、あまりにも多く受け入れると、その人の科学的立場は疑わしくなる。偏屈者とは、自然を自分の選んだパターンに押し込もうとする人であり、こうした行為から生じる歪みの証拠は、現在受け入れられている見解からの逸脱である[4]。

ハリソン・ブラウンは『サイエンティフィック・アメリカン』誌でヴェリコフスキーの著作を論評し、同様に科学受容システムのいくつかのルールを主張している:

……科学の世界では、研究者は通常、研究成果を公表する前に、同僚の科学者に研究成果や理論を提示し、批判や検証を求める。大学に所属する研究者であれば、まず地元の同僚から批判を求め、その後、他の研究機関の科学者に研究成果を示す。こうして研究成果やアイデアが理にかなっていると確信した後、論文を科学雑誌に投稿する。論文は匿名の査読者に送られ、批評を受け、掲載に値すると判断されれば、その雑誌に掲載される[5]。

以前、ブラウンは『サタデー・レビュー』誌でヴェリコフスキーの仮説についてこう述べていた:

……現代科学は…… はるかに説得力のある証拠を提示できる。それは数学的な厳密性を備えた証拠であり、数千年前の人間が行ったかもしれない、あるいは行わなかったかもしれない行為や観察、発言の解釈とは一線を画すものである[6]。

いずれの場合も、教義的声明の後に続く、あるいはその中に含まれる主張は、ヴェリコフスキーが条件を満たしていないというものである。これらの教義的声明は、科学界が強い批判の前に信条を提示する必要性をいかに強く認識しているかを明らかにしている。

合理主義的教義において、出版の原則は最優先事項である。それは、科学者志望者は調査結果を公表すべきであり、推論によって、自身の著作を出版する権利を持つべきだと述べる。また、科学者の著作は出版前に、それを評価できる者たちによって議論されることが期待されている。これらの義務は、もちろんヴェリコフスキー博士によって果たされた。彼は多くの専門家、とりわけ歴史家ファイファーや天文学者アダムズ、モッツらに相談した。本書は出版前に慎重に審査された。マクミラン社は3年間保留し、出版後も主要科学者から出版中止や販売停止の圧力を受けた。こうした圧力のため、出版前の専門家による審査は通常の倍の厳しさで実施された。少なくとも6人の専門家が査読し、好意的な評価を得た。出版社の評判と売上が失われる恐れがあったため、彼の本はある出版社から取り下げられ、別の出版社に移された。一方、ララビーによるハーパーズ誌の最初の記事は責任あるジャーナリズムであり、アトウォーターとアウスラーの論評も立派な内容だった。しかし大衆紙の一部は彼の研究の特徴を歪曲し、多くの科学者が他の科学者に真剣な研究を諦めさせるのに利用できるようなイメージを作り出した。科学雑誌はその後、ヴェリコフスキーの説を裏付ける新たな証拠を提示したり批判に応答したりする彼の論文を掲載しなくなった。

合理主義モデルの第二の規範は、作品が評価される前に読まれるべきだというものだ。この約束は常に守られるわけではない。しかし、提示された資料を読むという原則は、合理主義モデル全体が崩壊しないために堅持されねばならない。新しい作品がある程度の専門家による読解を保証されなければ、当然ながらその存在感を示すことはできない。科学は真実を推進する方法であると同時に、コミュニケーションシステムでもあるのだ。ヴェリコフスキーに対する最も厳しい批判のいくつかは、実はその本を読んでいない科学者たちによってなされたことが今や明らかになっている。『衝突する宇宙』を読んだアメリカ人はおそらく50万人にも上る。その中で、この本で扱われている思想に直接影響を受ける科学者 ─ 天文学者、地質学者、古生物学者、歴史学者 ─ は比較的少数である。

書評は読書の一歩先にある。書評は、その本が誰に向けたものかを明確にし、内容について他者に啓蒙し、真偽に関する考察を提示するために必要だ。ヴェリコフスキーの著書『衝突する宇宙』には数百もの書評が書かれた。一般向け書評は好意的な傾向にあった。科学者たちは敵対的だった。好意的であれ否定的であれ、理想的な書評というものがあるなら『衝突する宇宙』の事例には見出せない。ヴェリコフスキーだけでなく他の科学者たちも、自らの研究に対して同様の不十分な扱いを受けているのではないか、そしてそれによって合理主義的モデルのこの原則が絶えず侵害されているのではないか、という疑問が提起されうる。

もう一つのルールは、提示された理論は著者だけでなく批判者によっても検証されるべきだというものだ。このルールもまた、多くの事例で守られていないことが判明している[7]。論争を通じて合理主義的モデルに忠実な人物としての振る舞いを貫いたヴェリコフスキーは、自身の著作出版の4年前から理論の検証を求め始めていた。彼は自らの力の範囲内(歴史的検証)では全ての検証を完了したと合理的に主張したが、自身が利用できない装置を必要とする他の検証を求めた。例えば10年間にわたり、大学・博物館・研究所など複数の機関と書簡を交わし、新王国時代のエジプト遺物に対する放射性炭素年代測定の実施を誰かに依頼しようとしたが、成功しなかった。また金星のスペクトログラムを分析し、重分子炭化水素の存在を確認しようとしたが、これも失敗に終わった。ここで疑問が生じる。他の “民衆の英雄" の場合と同様に、合理主義的教義を厳粛に受け入れる条件とは、その教義が作用する世界の実体験から無縁であることなのか。大学での職も財団の助成金も得られなかったヴェリコフスキーは、批判者たちよりも頑なに合理主義的神話に固執していた。

誠実さと公平さは、合理主義的信条の根本原理である。科学者が自らの知識や理論の源を認め、提示された考えに公平な聴取と検証を与える意思を持たない限り、彼らは合理主義的受容システムの崩壊に加担することになる。自然科学者たちはヴェリコフスキーの誠実さを頻繁に疑った。その手法は誹謗中傷と化すほど過激で偏っていた。しかし彼の4冊の著作において事実誤認が証明された事例は一つもなく、彼の著作が曖昧すぎて批判できないと主張するのは誤りだ。実際、それらは極めて詳細かつ具体的である。

ガポーシュキンとブラウンが科学の特質として主張した “徹底した誠実さ" は、自己批判や新研究の評価において確かに断固としていたが、その矛先は完全にヴェリコフスキーに向けられていた。彼の研究に対する評価の誠実さの度合いは、これらの論文で提示された証拠の一部から判断できる。

専門家の作品評価は、我々が述べたように、合理主義的モデルの必須要素である。そして専門家たちはヴェリコフスキーの研究に動員された。しかしヴェリコフスキーの事例における専門家の役割は、主に自らの専門性を誇示し、ヴェリコフスキーの著作に価値ある啓示を見出したと主張する一般大衆を分散させることにあったようだ。専門性が分析の積極的な武器として用いられる代わりに、それは破壊の消極的な武器として用いられる傾向があった。「厳密(専門的、限定された範囲での精密さ)でないものはすべて悪いに違いない」というわけだ。ボーリング教授は科学の非正統性に関する論文で、訓練を受けた科学者たちの合意こそが真実の決定的要因だと記している[8]。彼の理論自体も非正統的で合理主義的モデルには属さないが、合理主義的信条の名のもとに活動する科学者たちでさえ、なぜヴェリコフスキーが間違っているかを示すためにこの理論を利用した:専門家がヴェリコフスキーは誤っていると述べた以上、彼は間違っているに違いない。

合理主義モデルの特徴は開かれた議論であるはずだ。しかしヴェリコフスキーの著作を論じる場は、敵対的な批判者や威圧された司会者によって仕組まれ管理されていた。彼は自身の著作に関する議論から排除され、特別許可を得て参加できた場合でも、発言内容は後日公表されなかった。彼を擁護しようとした科学者や知識人の多くは沈黙を強いられたり、厳しい制裁を受けたりした。I. バーナード・コーエン(ハーバード大学科学史教授)は、1952年4月のアメリカ哲学協会における講演の事前要旨で、ヴェリコフスキーの著作に同情的、ほぼ熱狂的に言及していた。しかし、その講演録が『アメリカ哲学協会紀要』(1952年10月号)に掲載された際には、その姿勢を著しく変えていた。

ガポーシュキン博士は宣言した。急進的な革新は、新たな科学の受容を妨げるものではないと。これは彼女の証言の一部であり、合理主義的な受容システムを裏付けるものだ。彼女自身と科学界によるヴェリコフスキーの受容の実態により合致するのは、バーナード・コーエンの次の発言である。「科学者たちが真実をこれほどまでに愛し、自らの信念を躊躇なく放棄することをいとわない、といういかなる示唆も、事実の卑劣な歪曲である」[9]。

方法論における急進性も、新たな思想の採用を阻害すべきではない。しかしヴェリコフスキー論争の顕著な特徴の一つは、自然科学者たちのヒューマニズム的無知である。自然科学課程の改訂を検討するあらゆる組織は、ヴェリコフスキー論争の記録を審議資料に加えるべきだ。神話・民俗学・原始心理学(古代の信仰や神話が、初期の人類の自己認識や世界理解にどのような影響を与えたかを探求する分野)の科学的探究が始まってから、まもなく一世紀が経過する。無意識の理論が社会科学の枠組みに組み込まれてから、すでに長い年月が流れている。言語学、記号論、コミュニケーション社会学といった科学は進歩を遂げた。より幅広い教養、あるいは少なくとも哲学的訓練を受けた科学者層であれば、ヴェリコフスキーの方法論が自然科学の核心的問題に対して持つ正当さ、妥当性、そして独特の能力を認識できたはずである。

しかし、時の流れは、自然科学を主にハードウェア的な計測技術へと追いやった。自然科学者たちは今もなお、19世紀の空虚な合理主義的宇宙観に精神的に囚われている。実際、このような主張は19世紀に対して不公平である。19世紀は、精彩を欠いた依存的なエピゴーネン(二流の模倣者)たちよりもはるかに豊かな精神的構築物を有していた。彼らは、筆者が以前の記事で自然科学者に共通する誤謬として列挙した罠の犠牲者だった[10]。

合理主義的モデルは当然、誠実さが科学研究の証だと仮定する。ハーロー・シャプレーはヴェリコフスキーを詐欺師と呼んだ[11]が、その本すら読んでいなかった。その後、シャプレーは、ヴェリコフスキーの本の出版と利用を阻止するための集団行動に加わり、その行為を非難されると否定した。彼はハーバード・クリムゾン紙(1950年9月25日付)でこう宣言した:

ヴェリコフスキー博士の著書が出版禁止になっているという主張は、単なる販売促進活動に過ぎない。ボストンで書籍が発禁処分になるのと同じように、かえって売り上げを伸ばす。この本の出版差し止めの動きを、何らかの組織やハーバード天文台と結びつけようとする試みが幾度かあった。この考えは完全に誤りである。

合理性のモデルは、一般大衆が科学研究の過程から締め出されることを要求する。著作が一般大衆に販売されたからといって、その著作の正当性が否定されるわけではないが、ヴェリコフスキーの批評家たちはこの点を指摘しているようだ。ヴェリコフスキーは、自らの著作を買ってくれる人を見つけたことで批判を受けており、その批判は、著作が科学界の権威から事前に承認を得ていない限り、存在する権利がないという含意を示唆している[12]。

合理主義的モデルによれば、不正確さは科学的業績の敗北であるとされる。理想とされるのは定量化であるが、実際には多くの科学分野において、その理想に達していない命題が多数存在する。事実に基づかないとして、ガポーシュキンは『衝突する宇宙』についてこう述べている:「そこには科学的な議論がまったくない。数式もなければ、数値もない(恣意的に割り当てられた年代を除けば)、分析に値するものは何も提示されていない」。彼女の批判に付されたドナルド・H・メンゼル博士の付録は、力強く『電気的に帯電した惑星の天体力学』と題され、ヴェリコフスキーの理論に基づく方程式が要求する電位 ─ 10の19乗ボルト ─ を持つ惑星や太陽は、激しく不安定になると定量的に示している。「太陽にそのような電場を与えることは、ティッシュペーパーで作られたボルダーダム(フーバー ダム)でミード湖の全水量をせき止めようとするようなものだ」[13]。しかし、最近の宇宙探査によって、V. A. ベイリー教授は、太陽が10の19乗ボルト程度の負の電荷を持っているという結論に至った。この一致は単なる偶然にすぎない。なぜなら、メンゼルの計算自体が誤っていたからである。重要なのは、今日では職にふさわしい能力が支配的な分野であっても、天文学をはじめとする自然科学や社会科学において、定量化を新理論の受け入れ条件として厳格に課すことは、機能不全を招く硬直性を助長しかねないということである。

「権威への訴えを拒絶せよ」と合理主義的手続き規則は断言する。おそらく、支持者の性質によって真偽が決まることはない。しかし科学は権威に取って代わる一連の方法を未だ発見しておらず、この規則を厳格に守れば科学の体系は骨組みだけになってしまうだろう。この件については後ほど詳しく述べるが、その前に指摘しておくと、ヴェリコフスキーに対する科学的な動きは、権威への依存という点において、合理主義的なモデルから最も大きく矛盾していた。

合理主義的モデルは、社会学的である限り、歴史を記憶し、新たな科学への盲目的な反対を戒め、世俗的で非魔術的な現代ではそれが繰り返されないと保証するため、当初は拒絶された思想も、追加の証拠を伴って再登場すれば、温かく再検討されるというアサーション(自分も相手も大切にした自己表現)を提供する。1962年12月21日、プリンストン大学物理学科の V・バーグマン教授とコロンビア大学天文学科のロイド・モッツ教授は『サイエンス』誌に書簡を掲載し、ヴェリコフスキーが金星の高温表面温度、地球周囲の磁気圏の存在、木星から発せられる電波ノイズを予測した優先権を主張した。彼らの書簡から引用する:

「1953年10月14日、イマニュエル・ヴェリコフスキーは、プリンストン大学大学院フォーラムで講演を行い…… 次のように講演を締めくくった。『木星は冷たい惑星だが、そのガスは動いている。太陽や星と同じように、木星も電波ノイズを発している可能性が高いと思う。これを調査すべきです』…… 1955年4月、カーネギー研究所の B. F. バークと K. L. フランクリンは、木星から発せられる強力な電波信号を偶然検出したことを発表した。彼らは、その信号源を正しく特定するまでに、数週間にわたってその信号を記録していた」

「この発見は、電波天文学者たちが、木星のように冷たい天体が電波を発するとは予想もしていなかったため、ある種の驚きをもって迎えられた(1. 1962年10月28日付ニューヨーク・タイムズ紙も参照のこと)」

「1960年、カリフォルニア工科大学で研究していたインドの V. ラダクリシュナンとオーストラリアの J. A. ロバーツは、木星を囲む放射線帯の存在を確認した。その放射線帯は『地球のバン・アレン帯の1014倍の電波エネルギーを放出している』とされた」

「1956年12月5日、プリンストン大学地質学部長 H. H. ヘスの協力により、ヴェリコフスキーは(計画中の)国際地球観測年(IGY)の米国委員会に覚書を提出し、月まで届く地球の磁気圏の存在を提案した。この覚書は委員会を代表して E. O. ハルバートが受領を認めた。磁気圏は1958年にヴァン・アレンによって発見された」

「『ヴェリコフスキーは著書『衝突する宇宙』(1950年)の最終章で、金星の表面は極めて高温に違いないと述べた。しかし1950年当時、金星の雲の表面温度は昼夜を問わず-25℃であることが既に知られていた…… 1961年までに、金星の表面温度が “約600度 [K]" であることが判明した』 (4. Phys. Today 14, No. 4, 30, 1961)。F. D. ドレイクはこの発見を『最も驚きが予想されなかった分野における驚き』と評した。『我々は地球の温度よりわずかに高い程度を予想していた…… 内部発熱源[放射能]は表面温度の上昇をもたらさない』。コーネル・H・メイヤーは記している(5. C. H. Mayer, Sci. Am.,204, May 1961)、『全ての観測結果は約600度の温度と一致する』と。そして『この温度は誰の予測をもはるかに上回る』と認めている」(引用はここまで)

彼らは「ヴェリコフスキーの他の結論を客観的に再検討すべきだ」と主張した。この文書の発表を受け、ヴェリコフスキーは1963年1月29日、自身の主張の一部が正しいことを示す最近の実証的証拠をより完全にまとめた論文を『サイエンス』誌に提出した。1月31日、その論文は正式な却下通知書と共に返却された。

金星探査機の報告に関連し、ニューズウィーク誌は当時、独自にヴェリコフスキーに関する記事を準備中だった。『サイエンス』誌編集長フィリップ・アベルソンは、ニューズウィーク記者の電話取材に対し、原稿を返却する前にヴェリコフスキーの原稿を読んでいなかったと述べた。

本件における証拠文書として、またその本質的意義から、サイエンス誌に提出され却下されたヴェリコフスキーの文書を本稿の後に掲載する(217ページ参照)。サイエンス誌への提出後数ヶ月で、追加の裏付ける発見が報告されている。本論文は、1963年2月26日に発表されたマリナー2号の金星探査結果以前に執筆・提出されたものである。この探査機は、金星の極度の高温(華氏800度)と、その大気圏に存在する炭化水素(あるいは有機化合物)に関するヴェリコフスキーの主張をさらに確認した。

ヴェリコフスキーの覚書を審査した直後の機会に、プリンストン大学地質学部長の H. H. ヘス教授はヴェリコフスキー博士に次のような書簡を送った:

私はあなたの推論様式に改宗するつもりはありません。とはいえ、確かに成功例は存在します。結局のところ、あなたは木星が電波ノイズの源となること、金星の表面温度が高いこと、太陽と太陽系の天体が大きな電荷を持つこと、その他いくつかの予測を提示しました。これらの予測のいくつかは、あなたが提示した当時は不可能だと言われていました。そして全てが、その正しさが証明されるずっと前に予測されていました。逆に、あなたの予測で後に誤りと証明された具体的な事例は、私の知る限り存在しません。その功績は、あなたが自然科学の優れた基礎知識を持ち、我々の大半の思考を縛る偏見や確率論的タブーに全く縛られていない点にあると推測します。

ヘス教授はほぼ10年にわたり、ヴェリコフスキーの主張に耳を傾け、その着想を検証するよう促してきた。

2月15日、サイエンス誌はポール・アンダーソンによる、ヴェリコフスキーを風刺し、バーグマンとモッツの書簡を批判する手紙を掲載した。その根拠は、冗談好きや SF作家も、後に実証されるような空想的な仮定を立ててきたというものだった。ホライゾン誌の編集長であるエリック・ララビーが、ヴェリコフスキーの記事を除外し、アンダーソンの手紙を掲載したことについてアベルソン博士に抗議したところ、アベルソンは彼に感謝し、次のように返答した:

ヴェリコフスキーは物議を醸す人物だ。彼が表明した考えの多くは、地球科学の真剣な研究者たちには受け入れられていない。私の嫌悪感はたまたまこの大多数の意見と一致しているので、私はフェアプレー精神を働かせて、バーグマンとモッツの書簡を受け入れた。そして、本書はアンダーソン氏の反論によってうまくバランスが取れていると考えた。

フィラデルフィアの牧師、ワーナー・サイズモア師が、アンダーソンが引用した事例はヴェリコフスキーを支持する解釈も可能であることを示す手紙を『サイエンス』誌に送ったところ、アベルソン博士から次のような返事が届いた:

科学が存在し、有用なのは、そこに含まれる知識の多くが99.9%以上の確実性と再現性を備えているからだ。もし科学が、50%の確率で真実である示唆に立脚し、誰もがその程度の信頼性しか持たない予測を自由にできるとしたら、混乱が生じるだろう。私は、豊かな想像力を持つ優秀な人々が、あらゆる種類の提案をするのを何度も見てきた。アイデアは簡単だ。それは安っぽい。提案を合理的な疑いの余地なく証明することで、その価値が生まれる。

ヴェリコフスキーの主張の少なくとも半分は誤りと証明されており、残りの主張を裏付けるための彼の努力はほとんど見られない。こうした事情を踏まえると、彼を真剣に受け止めるべきではない。

しかし数ヶ月前、アベルソンは『サイエンス』誌の論説で着想の役割をこう宣言していた:

四フッ化キセノン及び関連化合物の合成は…… 多くの化学教科書の改訂を必要とする…… おそらく15年間、世界中の少なくとも百万人の科学者が、この重要な発見をもたらす可能性のある機会を見逃してきた。尊敬され根強い教義を覆すのに必要なのは、ほんの数時間の努力と懐疑の芽生えだけだった。我々の直感は、これがあらゆる探究分野における無数の機会の一つに過ぎないと告げている。想像力豊かで独創的な精神は、現在の膨大な知識体系や、今日の科学活動の多くを取り巻く複雑で高価な装置群に圧倒される必要はない。現在の科学における真の不足は、機会でも人材でも資金でも実験室スペースでもない。真に必要なのは、画期的なアイデア(着想)を生み出す健全な懐疑心、すなわち自由に解き放つ概念である[15]。

ヴェリコフスキー博士が専門誌への掲載に困難を経験したのはこれが初めてではない。1952年に彼に対する大規模な批判を掲載した『アメリカ哲学協会紀要』は、彼の反論を掲載することを拒んだ。1956年には『サイエンティフィック・アメリカン』誌がハリソン・ブラウンによる『衝突する宇宙』と『激変の地球』への激しい批判を掲載した(同誌はヴェリコフスキーの書籍広告掲載を拒否していた)。ヴェリコフスキーが反論の許可を求めたところ、編集長デニス・フラナガンはこう書いた:

私の立場を一度きっぱりと知っておくべきだと思う。君の著書は、科学とは何か、科学者が何をするのかという一般の理解に計り知れない害を及ぼした。君の主張が聞かれない危険など全くない。むしろ科学の基準からすれば、それらはすでに広く流布している。

したがって、我々にはこれ以上この件に関与する義務はないと考える。

この引用は、編集者が科学者間に蔓延する社会学的誤解を拾い上げていることを示している。それは、一般大衆向けメディアが科学メディアの代わりになり得るという誤解だ。それは不可能である。さらに、多くの科学者は自省する際に、自らもこの二種類のメディアを明確に分離することを主張していることに気づく。

『サイエンス』誌の購読者数は90,000人。その運営団体であるアメリカ科学振興協会(A.A.A.S.)には個人会員71,000名と、298の加盟科学団体・アカデミー・専門機関が所属している。『サイエンティフィック・アメリカン』誌は250,000部を販売する。これらはヴェリコフスキーの研究に関心を持つ多様な科学者層に十分到達し得る。あるいは、新たな情報の流入を阻む障壁となり得る。もし『アメリカ行動科学者』誌がヴェリコフスキーの理論に関する論考を掲載するなら、それは科学の社会学と科学的自由を扱うという同誌の使命に基づく行為である。もし『サイエンス』誌がヴェリコフスキーの研究の本質的進展を掲載するか否かを決めるなら、それは新たな科学的命題や理論を科学界に提示する義務に基づく行動である。

この時点で、科学の合理主義的システムについての議論は終わりにしよう。その教義、公式、戦術はヴェリコフスキーの事例ではほとんど発揮されなかった。まったく不適切な対応だった。ごく少数の科学者たちが ― 会話や書簡を通じて、まれに公の声明で ― 合理主義的科学の規則を遵守するよう求めた。関与したほぼ全ての科学者たちの行動は、規則に従って研究の承認を求めたヴェリコフスキー博士を除けば、他の何らかのモデルに当てはめられねばならない。おそらくそれは、ここで不確定性モデルと呼ばれるものになるだろう。

不確定性モデル

不確定性モデルは、科学的秩序が手段的合理性(特定の目的を達成するために最も効率的または経済的な手段を合理的に選択する行動様式)に基づく体系に従って補充されるものではないと仮定する。むしろそれはほぼ無作為に吸収したり拒絶したりする。発見の閃きはどこにでも起こりうる。科学のパターンは、膨大な偶然の集合体の中から形成され、認識可能となる。科学者とその成果の真偽は、科学に取り込まれる成功確率とはほとんど無関係だとされる。また、権力の巧みな管理者や主張の仲裁者によって排除されることもない。

不確定性モデルは合理主義モデルと異なり、相互に打ち消し合うように分散された意図的な活動を前提とする。これにより全体システムに計画外の効果が生まれる。故にその規則は行動規範ではなく効果の法則である。

不確定性のモデルの第一のルールは、現実に関する “真実" は受け入れられる可能性と同じくらい拒絶される可能性もあるということだ。真実は対象や題材にとって無関係な特性である。

この過激な表現を少し考えてみよう。真実が存在しないと言っているわけではない。依然として、主張が事実、事実のパターン、事象の予測、事象の制御との相対的相関性によって区別できるという理論は成り立つ。しかし、真実が存在しても、それが認められるとは限らない ─ 科学という自らの領域でさえもだ。ことわざにある預言者のように、自分の土地では名誉を得られないことがある。

この状況を想像するために、すべての人間が科学者であると仮定しよう。たとえその程度に差があろうとも。彼らは論理実証主義(論理経験主義)で解決可能な問題を抱えている。人間が自らの信念体系に取り入れるもの、世界や未来に関するあらゆる主張を認めることを考慮したとき、これらの主張の大半が真実だと言えるだろうか? 今この瞬間にも、あるいはいつの日か? おそらくそうではない。少なくとも論理実証主義の基準では。

さて、一般人から科学者へと視点を移そう。科学者たちは誤った主張よりも正しい主張をより多く取り入れていると言えるだろうか? そう断言するには、彼らが全知全能に達したと信じる必要がある。歴史を通じて人々が常々主張してきたように、先人たちの精神的な戸棚は迷信や誤った理論、非経験的な考えというみすぼらしい衣類で埋め尽くされていたが、今日では人々の知る事柄の大半が真実であると彼は言うだろう。

追い詰められれば、人は専門化がもたらす既知の効果によって自らの誇りを正当化せざるを得なくなるだろう。使い古された名言を借りれば、専門家としての科学者とは、ますます少ないことについてますます多くを知っている者だ。これを認めるなら、知識の集合論に頼らざるを得ない。知識は共同体の所有物であり、知られてるもののほとんどが真実かどうかはさておき、専門分化にもかかわらず今日の方が昔より真実が多いのは、科学が通信管で結ばれた素晴らしいプールの集合体だからだ。

もしそうなら、全ては通信にかかっている。パイプが機能しなければ、真実は永遠に断片的なままで、より少ない真実が広く分散されていた時代よりも劣悪な状態に陥る。現代はそうなのか? そうかもしれない。そう生成されつつあるのかもしれない。不確定性モデルは、まさにその通りだと主張する。誤りは真実と同じくらい普遍的であるだけでなく、真実もまた伝達されないためにフラグメント化される。ある真実が科学の領域のごく一部にしか認められない場合、その領域の一部分以外では存在しないのと同じである。

おそらく、高い道徳観や無意識の自己不信を持つ科学者たちは、科学への誤りの侵入範囲を過小評価している。おそらく今日の真実は、科学という貯水池ではなく、別々のプールにしか入ってこない。したがって不確定性モデルは、真実が当然のこととして入らないのは、意図的に排除されるからではなく、現在の制御手段を超えた論理的・社会的・心理的条件によるものだと断言できる。

このモデルは、時代の精神と慣習が科学となるものとそうでないものを決定すると示唆している。探究の習慣を身につける者は少数か多数か。彼らは理論的・実践的な成果を生み出し、それらは部分的には偶然によって、部分的には寵愛や後援によって、部分的にはプロパガンダによって、部分的にはその成果が用いられる用途によって、受け入れられたり拒絶されたりする。

科学者たちは不確定性システムのもとで、主に合理性・因果関係・選択の力といった様々な神話に支えられて活動するが、実際には何を探求しているのか、何が利用可能なのか、解決策が何なのかを知らない。彼らの報酬(評価・地位・金銭)が業績と関連しているのは幻想に過ぎない。したがって、受け入れられるものと拒絶されるものは、目的と供給の偶然の出会いの産物に過ぎない。

こうした状況下で、科学者は非合理的な集団行動の法則に従う。彼らは固定観念で考える(例:天体の永遠の調和、斉一説、天変地異説)。普及活動や文献を通じて思想を流通させる[16]。こうしてニュートン、ガリレオ、ダーウィン、フロイト、アインシュタインが伝えられてきた。科学者は広めた人に翻弄される。自らの思考は単純化された概念によって形成され、その支配から逃れようと努力しても無駄である。

新たな理論は噂のように広がる。簡略化され、過度に精密化され、成功は驚きをもって訪れる。その拡張された意味を完全に同じように理解する者は二人といない。それは理性的反論に抵抗する。そして陳腐化するまで持続し、より活気ある報告が生まれるまで続く。盲目的で曖昧であることが示されるまでは、具体的かつ運用可能に見える。これこそが、宇宙に関する過去の主張の大半の運命である。

より多くの科学者が、合理主義モデルや権力モデルよりも不確定性モデルを嫌うだろうと予想される。それは合理主義モデルを否定するからだ。権力モデルは嫌われつつも、後述するように “有資格の権威者" に判断を委ねる。不確定性は秩序全体を脅かす。様々な科学者の中でも、統計学者や社会学者はこれに最も反発せず、天文学者は自らの方法論ゆえに最も反発すると予想される。物理学と個人主義的心理学は近年、科学的功績を評価する際に複雑な優先順位体系を要求する傾向にあることに留意すべきだ。報告書の発表時期や “発見" の所有権を巡る言い争いが時折発生している。これは不確定性への屈服に対する反動の一端と推測される。しかし科学者が自らの研究を未来の電子情報保存装置という名前のない胃袋に委ねることになると、トラウマに近いほどの大きな不安が迫っている。

アバンギャルドな統計学の専門用語で言えば、不確定性モデルのもとでは、人間/物質は “ランダムウォーク" をたどる。このランダムウォークは、制御目的(予測的・戦術的行動を含む)において、無作為性以外のパターンが存在しないことを意味する。発見できるのは典型性の低い行動パターンだけであり、それらは方向性を決定するには弱すぎる。この理論に照らせば、ガリレオ事件は理解できる形で読み解ける。ガリレオへの処遇は、非合理的で矛盾した数々の出来事や陰謀が積み重なって彼の断罪に至った結果だと感じざるを得ない。階層的あるいは権力的なシステムは機能していたが、その手段的合理性は拙劣だった。教会は完全に自覚的で、明確に組織化され、正確に目標を定めた組織として振る舞わなかった。ガリレオの処罰は、振り返ればほとんど事故のように思える。とはいえ、理解できる事故ではあるが。

以下の規則が優先される:

(1) 規則として定められた科学的手法は存在しない。創造的仮説の法則が重要であり、科学者は “いたずらする(無作為で無計画な仕事や活動をする)"。SF、魔術、占星術、半ば合理化された思想が、論理実証主義(論理経験主義)的手法や事実と結びつき、実践的成果が生まれる環境を形成する。コミュニケーションは混沌としている。科学に携わる者は、自身の特異な関心と置かれた状況を通じて訪れるあらゆる事象に取り組み、その行方と運命が未知なる産物を生み出す。

不確定性モデルは発見の偶然的受容を強調する。ポアンカレはフックス関数の定理を街を歩きながら解いた経緯を語っている[17]。カール・ガウスは何年も定理の証明に取り組んだ末に成功し、こう記した。「ついこの前、二日前に、ついに成功した。苦痛に満ちた努力の賜物ではなく、いわば神の恩寵によってだ。突然の閃光のように、謎は解けた。私自身、以前知っていたことと今回成し遂げたことを繋ぐ糸口を示す立場にはない」と記している。ヴェリコフスキーの方法論はどこにあるのか、複数の批評家が苦悩しながら問う。方法論は存在する。ただし高度に自覚的ではなく、常に露呈するわけでもない。それは自然科学者よりも社会科学者にとってはるかに明確に認識できるものだ。時にその方法は、経験的に結びついた考えを分離しつつ短い文に割り当てる軽やかな文体によって隠される。もちろん、この著作に特徴を与える数多くの合理的な命題は、ポアンカレやガウスの飛躍と同様に説明し難いものだ。こうした事象の社会心理学、ましてや神経学はほとんど知られていない。

この点において、不確定性モデルは合理主義的モデルに代わって、"正常な" 科学を準行政的なルーチンとして描写する[18]。それはプロセスよりもアイデアを重視する。例えば H. H. ヘス教授がヴェリコフスキー宛てに送った書簡(1957年1月2日付)は、彼が IGY(国際地球観測年)に送付した覚書について言及している:

……あなたの考えを国際地球観測年組織のカプラン博士に伝えます…… 科学的発見やアイデアは、人間の直感、創造性、そして天才によって生み出されるものです。ドルそのものがこれを生み出すことは、もう一つのモナ・リザを生み出すことが期待できないのと同じくらいありえません。これはあなたが容易に理解できることだと私は信じています……

(2) 提出資料の形式に関する規則も、出版に関する規則も存在しない。提出されたものは、ほとんど想像上の理由で受理されるか却下される。ヴェリコフスキーの著作は、過去の有用な科学的成果の基準から見て、提示された証拠と形式性の水準が実際高い。科学の多くは伝承として受け継がれている。手続きは習慣的なものであり、合理的かつ意識的に規定されたり学ばれたりするものではない。伝達されるものの多くは、科学文献には見られない装置やハードウェアの発明を介して行われる。

真の発明者は、公認された発明者から切り離さねばならない。あらゆる著名な科学者は、数百の無名の発明者たちの背中に乗っているのだ。たとえ労力を要する客観的な研究プロセスによって功績が割り当てられたとしても、発見のプロセスに正当な評価を与えるには十分な情報量とは言えない。

不確定性モデルは、科学体系の維持と補充における非効率性に適合する。知られていることよりも、発見され忘れ去られることのほうがはるかに多い。知られていることの多くは未活用か、部分的な形でしか知られていない。ヴェリコフスキーの著作には、彼の理論の不可欠な部分となった過去の発見が数多く見出される。彗星が地球破壊を引き起こしたという理論そのものが、かつて著名な科学者たちによって様々な形で提唱されていたことは、ヴェリコフスキー博士とステッキーニ教授が示した通りだ。新たな科学的発見や発明がなされるたびに、その先駆者たちは掘り起こされる。時にはそれらのアイデアが因果関係でつながっていることが示されることもある。また時には、それらが明らかに中断され無関係である場合もある。そして時折、それらは同じ思想的時代に独立して発明される。

(3) ある著作は、宣伝の仕組みによって、知人関係を通じて、偶然によって、無意識の接触や思考枠組みの形成(潜在刺激)によって、科学の領域に浸透する。また、同じ情報源、あるいは同じ情報源から派生した異なる関連した情報源から独立して導かれた並行的な実践的活動によっても浸透する。それは “創造的誤解" や “反創造的誤解" によって科学に加わる。

(4) 上述した合理主義的提示様式は信頼性を失い、科学体制は邪悪、愚鈍、あるいは無力であることが判明する。確かに人々が科学の偉人として崇める偉人たちは存在するが、科学者は偉人から学ばず、彼らの知識の起源を知ることもできない。偉人たちは実のところ、匿名で制御不能な世界に安住できない混乱した大衆意識から生じる幻覚に過ぎない。合理的な科学という理想体系を信奉する大衆は、存在すると信じている秩序(実際には幻想的で不可視なもの)に対して葬儀を行い、追悼の意を表す。彼らはその秩序が科学の運命を導いていると信じている。大衆の代表者たちは、J. H. ポアンカレの物語に登場する国会議員のように振る舞う。測地学の価値を問われたその議員はこう答えたという。「測地学は我々に最も多額の費用を強いる学問の一つであるから、最も有用な科学の一つだと考えざるを得ない」と。

結論として、科学史とヴェリコフスキーの事例の比較的満足のいく記述は、純粋に表現型の視点から書かれるかもしれない。それは科学界のあらゆる人物像を廃する。膨大な記号の生産のみを考察する。このコミュニケーションシステム内の団塊や集合体から、実用価値の高い特定の実践的操作がどのように出現したかのパターンを明らかにする。そして新たな科学の受容にはほとんど制御が働いていないと結論づけるだろう。そして結論として、新たな知識を組織化し取り込む他のモデルは、科学者の士気を支える実用的な神話か、あるいは科学の進歩にせいぜい微弱な影響しか与えず、科学が用いられる用途にはほとんど影響しない弱い決定システムに過ぎないと結論づけるだろう。

この一連の問題は、科学史でなくとも歴史学には馴染み深い。ナポレオンが戦いに勝ったのか、それともフランス革命が彼のために欧州を事前に征服したのか? ニュートンやガリレオやアインシュタインが存在しなかったら、科学はほぼ同じものになっていただろうか? 人々が新たな素材や思想や道具を認識し、信じ、利用しようとする姿勢 ― 科学においては少数派だが政治においては多数派だ ― こそが決定論的で不可避かつ圧倒的な構造的力ではないのか? 科学という個人化されたドラマにおける権力者のあらゆる行動は、政治史の個人化されたドラマと同様、現実を美化し、人間である以上避けられない出来事の個人化に過ぎないのではないか?

ヴェリコフスキー事件の記録は、こうした観点から発生した行動の一部を説明している。それらは科学の計り知れない実践的影響力を示しつつ、受容システムの混沌とした状態を暴いている。ヴェリコフスキーを正しく読んだ科学者はほとんどいないようだ。彼の研究を評価するメカニズムはほぼ全て機能不全に陥った。しかし彼の発見は、認知されぬままに、次第に実証されつつあるように見える。未来の科学は、ヴェリコフスキー流の自然科学・歴史科学の存在によって大きく左右されるかもしれない。たとえその科学の多くの源泉が、ヴェリコフスキーとは無関係に育まれていたとしても。

おそらく数千人の自然科学者や社会科学者が、ヴェリコフスキーの著作を読んでいたかもしれない。その著作は明快に書かれており、重要な問題を取り上げ、論争を呼んでいる。しかし、迷信といんちきという呪いがかけられたため、そうならなかったのだ。それでもなお、不確定性システムを通じて、ヴェリコフスキーの著作は生き続け、読まれ続けた。彼の思想は多くの人々の思考枠組みの一部となり、程度は不明ではあるが、彼らが歴史・科学・自然に対する新たな視座を育む助けとなったのである。

権力モデル

さらに第三の受容システムが検討の対象となる。それは権力モデルである。その純粋な力学は、支配階級の権力と威信を維持または強化する手段としてのみ、科学者とその業績を科学の確立された体系と成果群に受け入れることを唯一の目的とする。

このモデルにおいて科学は、合理主義的神話の名のもとに権力原理で機能する階層組織として構築される。合理主義的教義は階層組織によって教条として受け入れられ、体系化され、統制される。階層組織は状況に応じてこれを運用する。科学という神聖な体系の守護者として、階層組織は倫理的実践を定義する。彼らは自らの権力の利益に従い、人物や資料を受け入れも拒絶もする。制裁を加えるのも同様である。

権力モデルは、一つ以上の権力エリート層の存在を前提とする。エリート層間の事実上の対立や、非効率な統制システムによる不和の可能性も想定している。また、科学の内部権力構造に影響を与えるために利用される可能性のある、経済的・政治的同盟の可能性も認めている。

科学体制の頂点には権力者が存在する。あらゆる政治状況と同様に、彼らの存在は活動観察、介入効果、そして現状における予測または類似事例からの証拠転用によって立証可能だ。したがって、著名な大学部門の責任者であり、数多くの専門職・公的専門職を兼任するX教授がV博士に対して扇動し、他者を同調させる場合。その結果、V博士とその支持者に対して、不採用・昇進なし・議論拒否・出版拒否・社会的信用失墜といった典型的な制裁が加えられる場合。V博士の計画された行動に対する体制側の否定的な反応について、特定の正しい予測がなされる場合。そして、教授Xが他の状況で示す印象的な地位、人脈、行動が、Vに対する彼の行動と本質的に類似している場合:そのとき教授Xは階層構造の支配者であり、彼が活動する環境は階層的と言え、彼が協力する者は共同支配者であり、彼が同じ権力任務を委任する者は下位の階層支配者であり、これらの行動が典型的かつ排他的な範囲において、その体制全体は権力構造であると言える。

権威によって認可された教義はドグマと呼ばれる。それは事象の発生過程とその正誤に関する一連の信念である。科学において方法論の主要なドグマは合理主義モデルである。そして権威に関する副次的なドグマは権力モデルに内包されており、たとえ権威が合理主義モデルの"証明"の前に屈服せざるを得ない場合でも、"権威"を主張することが許容される。

科学のような社会秩序において教義が支配的であれば、権力保持者はそれを無視できない。彼らはその教義の枠組みで統治せねばならない。それを支配せねばならない。裸の権力のみでは達成も維持も困難だ。人間はパンのみでは生きられないのと同様に、権力のみでは生きられない。これは特に、物理的強制の制裁を欠く科学者集団のような支配層に当てはまる。

教義や学説の支配は、支配の本来の正当性と手段の制御に依存する。科学においては、主要大学への任命、既存の権威者による栄誉と評価の授与(新会員選出)が、体制内外における正当性を付与する。

教義の支配により、権力者は論争を支配できる。正しい教義は自らに帰属させ、教義違反(すなわち不条理)は反対派に帰属させられるからだ。前述の通り、体制側の指導者たちは任務を怠らなかった。ガポーシュキン、H・ブラウン、ラフルール、スチュワートらは、ヴェリコフスキーとその著作を裁く前に規範を明確に示した。

同時に彼らは、たとえ裏付けがなくても、ヴェリコフスキーが科学の規範を顕著な点で違反したと述べることに等しく慎重だった。彼は金のために執筆していると非難された[19]。彼はデマを流したとも非難された。様々な表現で、彼は自身の論題を論じる能力がないとレッテルを貼られた。

実際、ヴェリコフスキーの批判者たちは教条主義的な立場において脆弱だった。しかし、彼らがその点を攻撃されたのは、公の報道機関を通してのみだった。ニューズウィーク誌とハーパーズ誌は、ヴェリコフスキー擁護の主要な声明を掲載し、権力者たちが自らの主張する信念体系に従わなかったと主張した。

科学において露骨な権力は恥ずべきものだ。権威層は、権力の露呈が脆弱性を露呈することを悟り、恣意性や抑圧、検閲の非難から自らを防衛する動きを早めた。彼らの書評や書簡が文学的・科学的質に欠けるように見えた一因は、そこにおいて彼らが三重の操作を同時並行で遂行していたことにある ― 教義への支配を主張し、権力を発動させ、合理主義的受容システムの模範を演じねばならなかったのだ。

制度的基盤なき支配集団はありえない。理想的な拠点とは、高い名声と資金、研究助成金、スタッフ、そして高価な共同管理装置を備えた大学である。ハーバード大学で天文学の要職に就くことは、大統領指名大会におけるニューヨーク州代表団を掌握するようなものだ。こうした地位からは栄誉と他の地位もまたもたらされる。1952年版『Who’s Who in America』において、ケンブリッジのローウェル天文台長兼天文学教授ハーロー・シャプレーは、41の専門職団体の役員または会員として自身を記載していた。この場合、ほとんどの権力構造で起きるように、影響力のネットワークは卒業生、新規任命、専門的報酬を通じて外へ広がり、さらに他の種類の所属関係 ─ 時には政治的・思想的なもの、時には家族や金銭など ─ と重なり合い、強化される。

権力の戦術は通常、望ましくない意見を抑制し、好意的な意見を操作するために機能する。科学の受容システムにおいては、これは専門的意見と世論という二つの領域での行動を伴う。統制を行使できるポイントは、専門的・公的な出版媒体と、個人に対する対応にある。

ヴェリコフスキーの事例における専門的意見の抑制または影響は、以下の方法で発生した:

(A) ヴェリコフスキーの著書出版前後の口伝えによる情報伝達。これは儚い性質の資料であり、現在では主に科学者や出版社の関係者の回想で構成されている(具体的には以下のような事例が含まれる:当時ハーバード大学学長だったコナント博士がセンチュリー・クラブでハーパーズ誌編集長と面会し「貴誌の最新号について一言だけ言わせてもらう。"まったく!"」と述べたという話)

(B) 書簡と “通信委員会" によるもの。事例:ヴェリコフスキーの著書出版前、ガポーシュキン夫人はハーパーズ誌の記事に基づき『レポーター』誌とシャプレー博士の依頼で強烈な(こじつけの)書評を執筆した。これには出版前の勧告的メッセージが添えられていた[20]。

(C) 撤回を求める手段。シャプレーはハーバード大学の同僚ロバート・H・ファイファー博士に、ヴェリコフスキーの『混沌時代』支持発言の真実性を確認するよう依頼した。セム語講師のファイファーはこれに応じた。オットー・ストルーヴェ教授は脅迫的な書簡でアトウォーターに対し、ヴェリコフスキーへの好意的姿勢を再考し、おそらくは明確化するよう求めた。ヴェリコフスキーの著書の完全な出版差し止め失敗に端を発した出版倫理問題に対処するため特別に招集されたアメリカ科学振興協会(A.A.A.S.)会議において、マクミラン社は撤回を認め安全な立場を表明することを許可された(科学出版物の審査委員会設置がパネルで提案・検討された)

(D) 反対派の職位剥奪によって。ヴェリコフスキーの主張や理論に対する支持が、アメリカ自然史博物館天文学部長兼ヘイデン・プラネタリウム館長ゴードン・アトウォーター、およびマクミラン社編集者26年のジェームズ・パットナムの辞任を強いた主要因と見られる。逆に、有用な同盟者を昇進させる例はラフルールに見られる。彼については『サイエンティフィック・マンスリー』誌が数か月後に掲載した第二の論文を紹介する際に、ヴェリコフスキーに関する論文発表後、新たな大学に任命され、学部長に昇進したと報じている。

(E) 公開討論を否定・回避する手法、科学フォーラムへの参加拒否、科学出版物へのアクセス拒否(記事や反論書簡、広告さえも通じて)は、本誌の他のページで十分に説明されている。

加えて、受容システムの権力モデルは資格を制限する働きをする。ヴェリコフスキーは正統派の資格を持っていなかった。これは彼の著作の書評で明らかにされた。もちろん彼は多くの分野で十分な訓練を受けていたが、読者は一人また一人と認めるようになった。

当時、彼には友人はほとんどいなかったが、その中にはアルバート・アインシュタインも含まれていた。アインシュタインの死後間もなく、バーナード・コーエン教授は、アインシュタインがユーモアを交えてヴェリコフスキーを軽蔑していたと報告した。アインシュタインは反論できなかったが、数回の個人的な面会と、彼がヴェリコフスキーの著作を相当量読んだ事実が、この推測を否定するだろう(コーエン自身も後に撤回している。前掲のコーエン書簡参照、15ページ)。アインシュタインが死去する30日前に、ヴェリコフスキー宛てにドイツ語で書いた直筆の手紙がある。『混沌時代』の贈呈に対する謝意を示すものだ。

私は、自分の専門分野のつま先を危険にさらすことのない歴史書を読むのを、楽しみにしています。 他の学部のつま先がどうなるかについては、まだわかりません。私は、こんな祈りを思い出します。「聖フロリアンよ、どうか我が家をお守りください。他の家に火を放ってください!」。私はすでに『衝突する宇宙』の回想録の第1巻を注意深く読み、鉛筆でいくつかの余白メモを加えました。もちろん、簡単に消せるように。あなたの劇的な才能には感服していますし、サックリー Thackrey の芸術性と率直さにも敬意を表します。彼は、吠える天文学界のライオンに、王者の尾を少し引っ込めさせることに成功しました。とはいえ、真実に対する敬意はまだ十分とは言えませんが。(copilot訳)

ヴェリコフスキーは、受容システムの合理主義的モデルが求める条件を満たそうとする試みと同時に、権力者たちとの和解を図ろうとした。シャプレーとアインシュタインが、確かに他の者たちと共に、科学界において非常に影響力のある二人であることを彼は理解していた。アインシュタインは理論的な支持とは言えなくとも、慰めとなる存在だった。シャプレーへの接触は、いわゆる"変わり者"の典型的な正直な方法、つまり公開の場で紹介もなく近づき、その後 “理論を検証するには、必要な装置を持つ検証の専門家を訪ねる" という合理主義的な行動規範を素朴に想定した手紙を送るという形で行われた。

ヴェリコフスキーがなぜシャプレーやアインシュタインを選んだのか、また科学の門番たちに印象づけようとする行動に走ったのか、疑問に思うかもしれない。この行動はまず第一に “普通" だ。それは彼が権威の敵ではなかったことを示すだけで、終始、合理主義と権力モデルの共生を信じる純真で空想的な信者であり続けたことを示している。この一連の出来事の心理的背景をさらに掘り下げることもできる。ヴェリコフスキーの強く抑制されながらも必然的かつ典型的に強大な自信は、数千時間にわたり数々の逆境に抗いながら途方もない仮説を追求し続ける “普通の人間" たることを可能にしたが、その裏には無意識の知的僭越が潜んでいた。「ロッジはカボットにしか話しかけない※」という態度である。

※「The Lodges speak only to the Cabots」ではなく「the Lowells talk only to Cabots」の言い換え? だとすると、「これが古き良きボストン、豆とタラの故郷。ローウェル家はカボット家としか話さず、カボット家は神としか話さない」という句は、ボストン・ブラフミンと呼ばれる歴史的な上流階級の社会階層と排他性を示す有名な駄洒落。このフレーズは、ボストンの旧来の富裕層エリートの閉鎖的な性質を表す文化的な略語となっている。

体制側には敵対的な革新者に対する最終兵器がある。それは彼らの思想を密かに吸収することだ。

秘密情報の技術で最もよく知られた手法は、時に “沈黙の脚注技術"と呼ばれる。出典、脚注、序文でクレジットが与えられるのは、体制内で良好な立場にあるメンバーだけだ。また高度に専門化された者には、あまり専門的でない者を引用しないというルールがある。一般化しすぎ、大衆的すぎると見なされるのを恐れてのことだ。派閥装置としての選択的脚注は、志望者(野心的で、向上心に燃えている若者)に何の代償も求めない(自尊心を損なう可能性はあるが)。それによって彼はグループに属し、"進歩的"であることを示せる。また、庇護者や権力者に恩を売ることにもなる。これは一種の投票だ。これより費用がかからず、目立ちにくく、そしてより痛烈な策略は想像しがたい。

今日に至るまで、膨大な裏付け証拠と13年の歳月が経過したにもかかわらず、いかなる科学者も、自らの著作の中で、空を見上げたり、古文書を覗いたりしたとしても、それがヴェリコフスキーの証拠を検証したいという客観的かつ冷静な欲求から生まれたものだと認めていない。関連する発見があったとしても、それらはヴェリコフスキーの名と結び付けられることはなかった。

さらに、不確定性モデルの、部分的には尊重され、部分的には真実である教義を用いて、指導者たちはイノベーターは時代の空気からアイデアや事実を拾い上げるのだと主張する。例えば、フィリップ・アベルソンの「アイデアは安っぽい」という発言が挙げられる。あるいは、ハリソン・ブラウンの「ヴェリコフスキーは明らかに自らを独創的な思想家と見なしているようだ……」や「彼は、真実だと分かっているデータ、疑わしいと分かっているデータ、そして偽だと分かっているデータを引用している」という主張もその一例だ。ブラウンはこの主張の根拠を一切示していない。根拠のない話だが、科学者の間で広く流布しているデマがある。ヴェリコフスキーは多くの予言をしたため、いくつかは必ず当たるはずだというものだ。

あるいは合理主義的教条を用いて、体制側のプロパガンダ担当者は「予測にも種類がある」と主張する。つまり正確さは良い予測の証ではないという意味だ。科学は適切な方法論に基づく実験室作業によってのみ機能すると宣言される。この神秘的な科学とは、もちろん権力と不確定性の手順が作用しているに過ぎない。だからヴェリコフスキーの天変地異説は科学者を “動揺させない" のだ。ガポーシュキン夫人はわざわざこう態度を示す。「見てごらん、我々が主流派のメンバーによって最近、経験的・数学的に実証された、はるかに大きな大変動をいかに受け入れたかを!」

経済的・政治的ネットワーク

科学界における権力強化の戦術には、外部からの権力を取り込む手法が含まれる。ヴェリコフスキーの事例で動員された最も顕著な外部ネットワークは、経済的・政治的ネットワークだった。

以下は、1950年5月にマクミラン社の社長と行ったきわめて重大な面談についてのヴェリコフスキー博士の記述である。この面談で社長は、マクミラン社の『衝突する宇宙』の出版を継続する義務を免除するよう彼に求めた。ブレット氏はこう言った:

この会社の事業の70%は教科書です。それが当社の現実の基盤です。ゆえに我々は脆弱です。特定の大学の教授たちが、我々の営業担当者の面会を拒否しています。我々の教科書全てに対するボイコットを宣言する一連の手紙を受け取っています。これがどう作用するか理解してほしい。(ここでブレット氏は鉛筆を手に取り、いくつかの円を描いた)。学界は孤立した集団ではありません。地域組織や教授協会で結束し、それらは法人化されているか、より大規模な全国組織に代表されています。(そして彼はより大きな円を描いた)。ワシントンの米国科学振興協会、アメリカ哲学協会、米国科学アカデミーは、多くの分野の科学者で代表される全国的に重要な団体です。このようにして学界の圧力は広範囲に及ぶ可能性があります。

会話は続き、次第に難しくなっていく。ヴェリコフスキーは再びこう記している:

ブレット氏は非常に礼儀正しく、友好的に振る舞おうとしていたが、教科書界の権力者たちの怒りを買っている本を自分の出版社から放り出すという決断には固執していた。そして再び円を描き始め、科学者グループがどのように相互に結びつき、中心を成し、出版社に損害を与えうるかを私に示そうとした。

科学界が最も容易に用いる経済的手段は “ボイコット" である。科学分野の指導者が出版社に対して三重の影響力を行使することは周知の事実だが、十分に認識されていない。彼らは当該分野の主要著作の著者もしくは後援者である。書籍に対する評価に影響を与え、それが購買行動に波及する。さらに彼らと、他の大学にいる部下や追随者たちが、その分野で販売され教科書や必読書として使われる書籍や教材の重要な部分を購入している。出版社の営業担当者が、突然、権力者たちの扉が閉ざされていることに気づいた時、それは単なる圧力以上のものだ ― 致命的な打撃となり得る。

支配者集団は迅速かつ精力的に動き、ヴェリコフスキーの著作に対する専門家の支持を遮断し、同書とその出版社をボイコットした。以下は、同書刊行前にシャプレーがマクミラン社に送った書簡の一節である:

率直に言って、貴社が過去に同様の行為を頻繁に行っても損害がなかったと保証できない限り、この出版は私とマクミラン社の関係を断ち切ることになる。

そして一ヶ月後の2月20日、書籍が印刷される前にも、シャプレーはコンパス誌編集長テッド・サックリー宛ての手紙でこう記している:

科学分野における私の長い経験の中で、これは主要なアメリカ出版物に対して行われた最も成功した詐欺だ…… マクミラン社が本当に出版を続けるのかどうかはよく分からない。なぜなら同社は科学書の取り扱いにおいて、おそらく世界で最も高い評価を得ているからだ。

ブレット氏が設置した検閲委員会の障壁を乗り越え、書籍は出版されたが、圧力は続いた。マクミラン社はヴェリコフスキーに契約解除を迫り、代わりにダブルデイ社との契約書を提示した(この時点で同書はベストセラーリスト首位に立っており、5万部以上が売れていた)。 そして、彼の著書を宣伝・販売するためには他に選択肢がないことを明確にした。実際、同社は既に同書の宣伝を停止していた。出版関係者なら誰でも知っているように、これは著者に対する約束違反と解釈されかねない。

その後のやりとりは、ボイコット作戦の性質を示していた。ミシガン大学の天文学者 D. B. マクラフリンは、1950年6月16日付で『リーダーズ・ダイジェスト』のフルトン・アウスラー宛てに送った手紙の中で、次のように述べている:

『衝突する宇宙』はマクミラン社からダブルデイ社へ出版権が移った。率直に言えば、この変更は科学者や学者たちがマクミラン社に圧力をかけた結果だ。我々は公衆に対する義務として、可能な限りこのような詐欺を阻止しなければならない。

シンシナティ大学天文学教授兼天文台長ポール・ハーゲットは、1950年7月初旬にコラムニストのソコルスキーに次のように書いている:

彼[シャプレー]がこの運動のリーダーだったとは、いかなる意味でも思わない。私自身も非常に積極的に参加した…… 参考までに、私の書簡の写しを同封する。

譲渡が完了した後、ダブルデイ社には圧力がかかった。

1950年6月30日、アマースト大学化学准教授デイヴィッド・C・グレアムはこう記した:

マクミラン社は『衝突する宇宙』を放棄した。それは知識人層から巻き起こった抗議の嵐のためだ。貴社もまた、全国の科学者たちからの憤慨の手紙に忙殺されることになるだろう。科学者たちは現在マクミラン社の書籍を積極的にボイコットしている。科学を装う書籍を出版しようとする出版社は、彼らの意見を真摯に受け止めるべきだ。貴社がこの計画を断念されることを願う。

ハーバード大学のグループは容赦がなかった。シャプレーの首席助手を務め、ハーバード大学天文台長職を彼から引き継いだフレッド・L・ウィップル教授が、ダブルデイ社を激しく非難した。1950年6月30日、彼は自身の著書『地球、月、惑星』の出版社であるブラキストン社に書簡を送った。ニューズウィーク誌がヴェリコフスキーの件について掲載したばかりの記事(「弾圧者としての教授陣」と題された)について言及し、彼はこう述べている:

ニューズウィーク誌は、知らず知らずのうちにダブルデイ社に多大な損害を与えてきた。科学的な志を持つ人々によるマクミラン社への自発的なボイコットが大きな成功を収めたことを公表したのだ。これは、書籍を購入する思慮深い人々によるダブルデイ社へのボイコットを組織することを意味する。私の推測では、ダブルデイ社は第3巻と第4巻を出版することは決してないだろう[21]…… いずれにせよ、ブラキストン社はダブルデイ社が所有し、その方針と書籍の流通を同社が管理していると考える以上、私は今やヴェリコフスキーと共にダブルデイ社の仲間の著者ということになる。もし可能であれば、私の当然な考えは『地球・月・惑星』を市場から撤去し、出版倫理にそのような欠陥のある出版社とは関係のない出版社を見つけることだ。

彼は代わりに、印税を慈善団体に寄付し、新版は出さないと宣言した。実際、大衆向けに書かれたハーバード天文学シリーズ全体が、まもなくブラキストン社から撤回された。

科学的・経済的ネットワークに加えて、政治的ネットワークが関与していたかどうかは全く不明である。そもそも、これほど物議を醸すテーマを取り上げるべきかどうかさえ疑問視されるかもしれない(もしかしたら、参加者が民主党員と共和党員だけであれば、ためらう人はいなかったかもしれない)。しかしながら、証拠は、非公式の左翼ネットワークが活動していた可能性を示唆している。これは、シャプレー教授と様々な支持者たちが示した激しい感情と行動を説明する一助となるだろう。この時期のシャプレー博士の政治的所属は、公的機関の監視下にあった。ヴェリコフスキーの著作がもたらす"通常の"脅威は、シャプレーが受けていた政治的攻撃によってさらに激化した可能性がある。ヴェリコフスキーは、都合の良い、そしてかなり無力な、標的として、代わりの攻撃の対象になっていた可能性がある。

しかし、シャプレーは孤独ではなかった。カートリー・マザーやエドワード・U・コンドンなど、同様の政治的攻撃を受けていた他の者たちも彼を支持していた。彼らは皆、敵意を転嫁していたのだろうか? 数千マイル離れたイギリスの進化論者 J. B. S. ホールデンも、同じ集団的混乱に陥っていたのだろうか? イギリスとヨーロッパ大陸では『衝突する世界』の受け止め方は異なっていた。多くの方面に受け入れられたわけではなかったが、非難されることもなかった。一方、シャプレーの旧友であり政治的同盟者でもあったホールデンは、ヴェリコフスキーに対して異例の痛烈な批判を書き、本書を、イギリスを核戦争の拠点として利用しようとするアメリカ側の主張と結びつけてさえいた。

仮に政治的ネットワーク理論を想定するなら、その理由は複数考えられる。ヴェリコフスキーの著作はユダヤ民族主義を擁護すると見なせる。原理主義を擁護すると見なせる。反物質主義的、反決定論的、そして反啓蒙主義的と見なせる。それに対する攻撃は、関連する部門を持つ政治機構に、必要な訓練を与えるかもしれない。さらに言えば、歴史上最も低迷した時期に必要な勝利をもたらすかもしれない。この対立はまた、科学という共通の目的のもとに、疑いを持たない支持者を集団に結びつける役割を果たすかもしれない。

これは推測に過ぎないが、たとえこれまで我々の主張に全面的に共感していた読者の反感を買うことになっても、この可能性を完全に排除するのは不適切だろう。さらに例を挙げれば、おそらくネットワーク問題として最もよく理解できる奇妙な事件が起きた。

シャプレーは進歩派やより過激な左翼グループの一員であり、ニューヨークの新聞『PM』が廃刊になった際、その後継紙『コンパス』を支援した。1950年2月19日、コンパス紙はヴェリコフスキーの著書に関するハーパーズ誌のオリジナル記事を再掲載した。この記事こそが、書籍出版前に掲載されたことで、ハーバードグループから即座に敵意の爆発を引き起こしたものである。翌2月20日、ハーロー・シャプレーはハーバード大学天文台の便箋を用いて、コンパス紙編集長テッド・サックリーに書簡を送った。「親愛なるテッドよ」と彼は書き出し「誰かが君を陥れたようだ」と続けた。手紙の残りはサックリーを巧みに説得しつつ、ヴェリコフスキーを貶める内容だった。彼は『衝突する宇宙』を「成功した詐欺」「ガラクタ」「占星術のまやかし」と呼んだ。後にアインシュタインがこの手紙を読み、余白に「みじめだ miserable」と書き添えた。

しかしサックリーは、畏縮するどころか痛烈な反論を返した。彼は合理主義的理想を明確に述べ、シャプレーがヴェリコフスキーの著作を出版禁止にしようとしていると非難した。その後も応酬は続いた。だが『コンパス』誌の命運は長くはなかった。朝鮮戦争などに関するサックレイの見解が、共産主義者や同調者たちの激しい反発を招いた。結局、主要な支援者が資金援助を打ち切り、『コンパス』誌は廃刊となった。

しかし、『衝突する宇宙』をめぐる主要な争いは、ビジネスや政治といった関連する領域で繰り広げられたのではない。それは科学という城壁の中で起こった。さらに、それは一者と多数者の間の、かなりはっきりした衝突だった。権力者たちは反対意見によって分裂することはなかった。反乱もなかった。権力体制において否定され、権利を奪われた者たちが自然に頼る派閥争いは行われなかった。科学におけるいかなる派閥も、合理主義の名の下に、自らの関心、理論、事実を、支配的なものに置き換えようとはしなかった。

このモデルの力学には、異なる種類の権力行動が見て取れる。ヴェリコフスキー博士は、教主、陰謀家、反逆者というよりは、むしろ隠遁科学者だった。この行動モデルでは、ひたむきに献身的な学者と少数の弟子たちが、科学界の承認の門を強引に押し開くというモデルに当てはまる。彼らは無視できない混乱を引き起こす。全体像は、刷新に対する逆風が強いながらも、革新者たちの真実への熱中が圧倒的であるという権力闘争の様相を呈している。

結局のところ、真実が認められるかどうかを決めるのは権力闘争の結果であり、合理主義的な検証ではない。兵士や官僚が、非合理性と非効率性を飲み込む集合体の巨大な能力に驚嘆の声を上げるように、歴史的視点を少しでも持つ科学者は、権力が人間や自然の行動の法則 “とは何か"、そして科学の集積がどのように存続するかを、どれほど頻繁に決定づけているかに、しばしば衝撃を受けるに違いない。

独断的モデル

最終的なモデルである独断的モデルについては、説明が必要だ。ステッキーニ教授は、ヴェリコフスキーの天文学的理論に対する抵抗が、単なるイデオロギー、すなわち秩序ある宇宙への挑戦への嫌悪によって動機づけられていたと信じるに足る十分な根拠を示している。考古学、聖書学、古生物学、地質学、物理学、生物学といった他の知識分野からも、同様の証拠を数多く提示できる。すなわち、支配的な教条に反するヴェリコフスキーの理論は、激しく拒絶される。権威による非難、人格攻撃、論理や証拠の操作、抑圧、報酬の拒否、そして沈黙といったあらゆる手段が、新たな思想に対して用いられる。

独断的モデルの法則によれば、こうした現象は、現状の知識を信じる者たちが結束して革新者に抵抗するという事実だけで十分説明される。新たな資料や人物は、既存の理論や規範に適合する度合いに比例して受け入れられる。

独断的モデルに対するいくつかの検証方法が提案できる。

(1) 合理主義的以外の理由で、ある著作に対する普遍的な合意が存在するのか? もしそうなら、独断的モデルが当てはまる可能性がある。ヴェリコフスキーの著作に対する非難の奔放さ(自然発生)と普遍性は圧倒的だ。権力機構の力だけではこれを説明しきれない。合理主義的モデルでは明らかに説明できない。不確定性モデルでも説明できない。しかし、あらゆる科学的レベルと分野にまたがる多数の人々に広がる集団的強迫観念という概念は、独断的枠組みに適合するだろう。

(2) 権力エリートは、その思想が自らの権力を強化すると予想される場合でも、新しく正しい思想を拒絶するか? 答えが明確な “はい" なら、独断的モデルが適合する。しかしヴェリコフスキーの事例はここで曖昧だ。一部は彼の理論の正しさに対する合意の欠如に起因する。だが他の要因も問題を曇らせる可能性がある。1950年当時、科学の女王たる天文学の王座は揺らいでいた。ヴェリコフスキーの理論を検討することで支えられ得たはずだ。古典学の弱点は明らかだった。それらは活性化できたはずだ。生物学はそれほど貧弱ではなかったが、進化論の活発な再検討によって助けられた可能性もあった。地質学は活発で、物理学も同様だった。それらは大きな威信を必要としていなかった。すべてがそれらの考えを拒絶した。したがって、権力(威信)が決定要因ではなかったようだ。

しかし、学問分野の外にある権力は、その内部にある権力とは異なる。歴史上、権力エリートが没落するのは、外部の領域に対する自らの権力の範囲や強度を維持・拡大することよりも、内部の権力を獲得・保持することに執着するからだ。騎兵将軍は、軍組織内での自分たちの時代遅れの軍隊の影響力を守るために、国の安全を危険にさらすことでも知られている。古典学の権威者も、自らの分野における地位を維持するためなら、その分野の発展の機会を容易に犠牲にするだろう。

現代科学に対して周辺的な立場を取ってきた原理主義者やその他の信仰集団には、より大きな権力問題に対する鋭い洞察力が見られる。彼らは、進化論や反聖書的な科学理論によって長年科学から締め出されてきたが、今や科学への回帰の動きを認識している。

(3) 権力エリート内部の対立する勢力派閥は、妥当な革新に対して同じ態度を取るか? もしそうなら、独断的モデルが示唆される。ヴェリコフスキーの事例では、仮に存在したとされる一般的な科学的指導層は、彼に対して敵対的か沈黙していた。派閥が存在したなら、独断主義が想定できる。答えは疑わしい。派閥は存在しなかったかもしれない。あるいは彼らは自らの"客観的利益"を認識していなかった(不確定性)。あるいは実際には独断的に反対していたのかもしれない。

自律的な科学分野に目を向けると、状況はやや明確になる。関与した半ダースの科学分野のいずれにおいても、派閥が問題に飛びつくことはなかった。例えば天文学では、シャプレーに反対したかもしれないストルーヴェが、ヴェリコフスキーに対して独断的な立場を取った。西海岸の天文学帝国は彼に反対する点でそれほど一致していなかった。再び疑問が浮かぶ:不確定性か? 独断主義と派閥主義の相殺効果か?

(4) 真理が不変である場合、対立と新規性には高い相関関係が存在するのか? もしそうなら、独断的なモデルは当てはまる。ヴェリコフスキーの事例だけではこの検証には役立たない。数多くの理論の真実性の尺度は未だ合意に至っていない。反対派は書籍を丸ごと扱っているため、ある命題に対する意見は別の命題に対する意見と絡み合っている。

(5) 複数の自律的な権力集団である学問分野が、ある著作に関心を持ち、合理主義的規範が適用されない場合、その著作の評価における合意は、各分野にとってその理論とアプローチがどれほど新規性を持つかによって条件づけられるのか? もしそうなら、他の行動様式ではなく、独断主義が顕在化している。

ここでも、ヴェリコフスキーの事例では確たる答えは不可能だ。複数の分野が関心を示したが、それぞれが過激な攻撃を受けた。ヴェリコフスキーの発見を衝撃なく受け入れられたかもしれない唯一のグループは、精神分析志向の民俗学人類学者たちだろう。しかし彼らは少数派であり、ほとんど注意を払われていないようだ(再び不確定性モデルが適用される)。

(6) 経験的に証明された科学命題を装った主張が、露骨に提示され繰り返し叩き込まれているか? もしそうなら、独断的モデルが適用される。ヴェリコフスキーに対しては、同じ単純な主張が幾度となく繰り返された。これはよく知られた修辞的・プロパガンダ的手法であり、それ自体では権力モデルに当てはまるが、おそらくそれらの主張は事実として本気で意図されていた。

例:

地球は突然停止すれば崩壊する。(文字通り正しいが、肯定的表現はヴェリコフスキーによってなされたことはない)

歴史時代において海面は変化していない。(誤り)

紀元前1500年以前の寺院や住居が今も残っている。(誤り)

ウルでの発掘調査に洪水の痕跡は見られない。(誤り)

日食の記録は紀元前3000年まで遡れる。(誤り)

金星が規則的な運動をする惑星であるという明確な記録は紀元前1500年以前から存在する[22]。(誤り)

ヴェリコフスキーは科学的ではない。(誤り)

(7) 批評家や解説者の言葉遣いは、合理的というより、独断的で権威主義的ではないか? もしそうなら、独断的モデルが作用している。実際、これがヴェリコフスキーの事例で最も明白な側面だ。1950年6月25日付のニューヘブン・コネチカット・レジスター紙には『衝突する宇宙』に対する4人のイェール大学教授による共同書評が掲載された。彼らは間もなく同じ書評をアメリカ科学雑誌に再掲載した。筆者は四つの連続した書評の内容を大まかに分析した。著者による経験的主張の妥当性はさておき、書評に現れた様々な形式的主張の割合を探ろうとした。文を測定単位として、各主張をその形式によって五つのカテゴリーに分類した:著作の内容に関する情報を伝えることを意図した記述的主張;科学的素材に関する事実的主張を提示する経験的主張;事実または概念的関係に関する命題を含む論理実証主義的主張;専門家の信念や合意を断言する独断的・権威主義的主張;そして著者や出版社の個人的動機を扱う種々雑多な主張である。

この小規模な分析の結果、作品内容を記述すると称する記述文が27件、経験的主張文が4件、論理実証主義(論理経験主義)の主張文が12件、権威主義的主張文が27件、著者・出版社の性格に関する文が8件と分類された。各記述の評価的重みを個別に集計した結果、作品に対する肯定的記述は2件、中立的記述は31件、否定的記述は46件となった。したがってヴェリコフスキーの事例では、合理主義的批判は否定的な性格を持つ権威主義的批判に大きく従属していた。この種の資料をヴェリコフスキーの事例や他の多くの科学的事例研究を通じて追及すれば、科学的評価の仕組みを完全に刷新することにつながるかもしれない。少なくとも、科学の合理主義的評価における重要性の順位において、査読機能を低い位置に置くことになるだろう。

学術的査読者の言葉遣いは、紛れもなく厳しく、耳障りで、敵意に満ちている。しかし、これは権力構造が機能していることの表れではないかという疑問が生じる。

権力の言葉と独断主義の言葉はしばしば類似している。確立された権力は保守的である。

さらに注目すべきは、数百人規模の一般読者層が、科学者たちよりもヴェリコフスキーの思想に対して理性的な議論を展開しやすい傾向にある点だ。これは問題の本質がドグマではなく権力にあることを示唆している。結論として、独断的態度と権力の双方の動機が作用していると言えるだろう。過剰なまでの非難は『衝突する宇宙』が既存の権力構造だけでなく、独断的・道徳的な防衛機構をも攻撃したことを明らかにしている。

システムの改革

ヴェリコフスキーの事例の記録はここで完結しない。語るべきことはまだ多い。しかし当面の課題としては、権力モデル、教条モデル、不確定モデルが、合理主義モデルよりもはるかに多くのヴェリコフスキーの事例で観察された行動を記述し説明できることを示すだけで十分である。

ヴェリコフスキーの事例での初期段階では、数多くの “間違った" 手がかりが与えられた。新たな資料を受け入れるための意識的で体系的な仕組みを欠いていた科学界は、イデオロギーや権力ネットワークによって無関係に組織化された、干渉的な心理的力に支配されていた。平易なテキスト資料に対する頻繁で顕著な誤読は、精神病理学的に機能する知覚システムの様々な兆候の一つに過ぎない。

当初の集中的な風評は、まさに “牛に赤い旗(故意に人を激怒させたり、苛立たせたりする挑発行為)" のようなものだった。それは権威者たちに警告を発した ― 異質な経歴を持つ外部者が侵入を企てていると。一部の学者や科学者においては、高いレベルの政治的不安(当時はマッカーシズムの時代だった)が、"面妖" で “疑わしい見解" のデータや証拠によって生み出された知的不安と結びつき、極めて興奮しやすい混合物を形成した。

合理主義的なシステムは抑圧され、権力システムと独断的なシステムが活性化された。事態がこのような流れをたどった以上、結論を回避する手立てはほとんどなかった。関係者は全員、完全にコミットしていた。科学的な上訴裁判所も、その他のチェック機関や救済機関も存在しなかった。その後の調停は、動員されていない要素 ─ 若い懐疑的な学生(ヴェリコフスキーは時折、若者を自身の正当であることを証明する人として言及している)、反体制派の科学者、あるいは外部知識人 ─ を通じて行わねばならなかった。興味深いことに、ヴェリコフスキーの支持者の中で最も多く見られるのは技術職である。

多くの人が遥か昔に解決済みだと考えていた問題、すなわち新たな貢献の認識という問題は、今なお不気味に存在していることが判明した。実際には、コペルニクス、ブルーノ、ガリレオ、パスツールといった歴史的偉人たちの事例によって解決されたことはほとんどなかった。なぜなら、この問題は常に、科学と制度の応用社会学というよりも、合理性の向上という問題として捉えられてきたからだ。これはあらゆる点で、政治組織や政府組織の中心的な問題と似ている。ただし、科学的な関心が長く注がれてきた分野では、望ましい行動を維持・促進するには、個人の善意や穏やかな説得以上のものが必要だという認識が確立している。

政治秩序と同様に、科学秩序も複数のサブユニバースから成り、それぞれが独自の目標、ルーチン、組織、そして固有の問題を抱えている。科学全体に関する一般化とそれに続く政策は、平均値とパラメータに基づく必要があり、先験的に提供できる政策は、個々の分野を統治する政策の必要量全体よりも少ないものになる可能性がある。つまり、少数の政策はすべての分野に有効かもしれないが、各分野には独自の政策を必要とする。そして、そのような政策はすべて、広範な行動研究に基づくべきである。

科学政策のプロセスにおいて即戦力となる科学者はほとんどいない。大半はそうした課題について十分な教育を受けていない。彼らはイデオロギーの本質を理解していない。自らの心理状態や社会行動のパターンすら理解していないようだ。所属する組織がどのように機能し、どのような政策が策定されているかも知らない。結局のところ、科学者が、その特殊な “ハードウェア" 能力を駆使して解決すべき広範な社会問題に対し、解決策を導き出せると、どうして信頼できるのだろうか? 答えは “信頼できない" だ。コペルニクス的革命(あるいはヴェリコフスキー的革命)に相当する、科学における社会学的革命が起こらない限り、自然科学者という集団は公的政策および専門的政策において足かせとなり、あるいはもっと悪いことに、潜在的な悪の勢力となるだろう。

このような革命の始まりは、科学者自身の自己認識でなければならない。現在、科学者は自分たち以外のあらゆるものを研究しているように見える。科学者の行動様式について多様な研究プロジェクトを立ち上げ、遂行するために、科学的手法に関する研究機関が必要である。この機関は多数の個人や団体から十分な支援を受け、いかなる勢力にも依存してはならない。その組織構造自体がその設立目的を体現すべきだ。その活動は、以下に述べる改革提言に基づいて展開されるかもしれない。

科学者の教育について

科学者の教育は、人文科学や行動科学の目的と方法に関する知識を含むように広げなければならない。

平均的な科学者は、科学史、特に分析的な社会学的科学史についてもっと知る必要がある。残念ながら、科学史は主に時代遅れの年代順の列挙と合理主義的な技術的分析に終始している。

知識社会学、認識論、実用論理学は、あらゆる科学と哲学の常用の道具となるべきである。

科学者の教育には倫理的訓練を含めるべきだ。本稿で試みたような分析が通常引き起こす冷笑主義は、合理的理想に向けて働く社会的・職業的力が存在しない限り、創造的で持続的な研究に破壊的影響を与えうる。科学の合理的モデルそのものも再構築と強化を必要としている。ヴェリコフスキーのケースでの失敗にもかかわらず、それは現在考えうる科学の受容システムの中で最も受け入れられるモデルであり続けている。

精神医学的手法を頻繁に用いて専門家自身の動機や行動を洞察させることは、破壊性や排他性、その他の無意識に誘発される行動を防ぐ助けとなる。

科学の統一的解釈への取り組みは促進されるべきだ。現在、科学分野間の架け橋となる研究を行う学者への報酬は、哲学における空席の教授職である。最も多くの支出と専門家としての名声は、学術研究分野に関する秘密を熟知した達人に与えられる。

科学的行動に関する報告について

あらゆる分野における科学研究について、定期的な調査、評価、そして課題の検討が必要である。科学において何が起こっていて何が起こっていないかについて、明確かつ率直な観察を行うことは、不確定性の混沌に陥り、権力欲に駆られた人々の回避的で的外れな行動に陥るのを防ぐのに役立つ。科学とそのすべての構成要素について、維持コスト、科学的コストとその他の社会的コスト、そして様々なサブサイエンス間の不均衡について、定期的な報告書を作成する必要がある。

科学社会学は、言語学、情報保存・検索、機械翻訳、大規模迅速出版など、急速に発展する新たな通信システムに焦点を当てるべきだ。これらのシステムの発明と制御は、科学と社会内の権力関係に重大な影響を与える決定をすみやかに迫る。既存の科学組織構造は、こうした問題に対処するには不十分である。

ほとんどの科学雑誌は権力構造に沿って組織化されている。科学論争はしばしば政治運動のように展開される。学術誌には真摯な知的目標が欠如している。また、自由で容易なコミュニケーションを提供する膨大な任務を遂行するための資源や技能もほとんど備えていない。査読手続きは改革を必要としている。各科学協会内に専門的な査読者協会を設置することが考えられる。その会員は、科学的な査読の科学性を向上させ、新たな研究成果を報告する際に明示的に合意された手順を用いることに取り組む。彼らの査読には協会独自の “登録商標" が付与されるだろう。

科学の統制について

科学団体は、現代生活の原始的で幼稚な仕組みの一つに過ぎない。アメリカ科学振興協会の年次大会が科学の進歩に寄与する度合いは、州の農業見本市が農業の進歩に寄与する度合いとほぼ同じであり、それ以上ではない。しかしこれは科学団体の活動において珍しいことではない。

現時点では、おそらく永遠に、科学的行動の非合理性を認識することは、科学の自由を促進する昔ながらの手段を支持すべきである。例えば、国家主義的な分離から生まれた半独立的な科学機関は、半強制的な権限を持つ国際機関よりも望ましいかもしれない。

同じ理由で、科学活動への支援の多元性は望ましい。多数の財団、協会、設備の整った大学、その他の支援機関はコストがかかるように見えるかもしれないが、イニシアチブの増加と多様な発展を通じて、より大きな効率をもたらす。この点に関連して、研究開発に従事する非政府系企業や独立系出版社の役割は過小評価すべきではない。

既存の機関が、専門家間の非専門的慣行を試み制裁する固有の能力を持っているかどうかを問うことは有益だろう。二種類の問題が生じる。倫理の問題と非合理性の問題である。現代の科学者や一般市民の大半は、機能的倫理や科学的真実に関する問題を外部の一般の人間が裁くことを禁じれば、科学の自由が達成されると信じているかもしれない。異端審問は軽蔑され、立法調査は忌み嫌われる。弁護士や医師が自律のために持つ相当な権限は、科学分野には不適切と見なされている。

では、本論文で詳述された手段によって被害を受けた科学者には救済手段がないのか? おそらくハーバード大学には、教職員の科学的行動を調査する権限が存在する。大学当局は “実態に基づき" 判断を下し、教職員の一人または複数名が、その科学的活動において著しく無関係かつ破壊的であり、科学的能力の明白な基準に違反していると認定できる。その結果として、謝罪の要求、再試験、再審査、公開討論、停職、譴責、辞任、解雇といった是正措置を取ることができる。こうした措置を一切取らない場合、大学は、社会と知識の名のもとに遂行する特定の活動の質について、自らの構成員とより広い社会に対して責任を負っていると言えるだろうか?

科学協会も同様の調査を実施しうる。制裁はより軽いかもしれないが、その責任の重さは決して劣らない。謝罪、聴聞会、公開討論の場、学術誌への公開掲載、会員資格の停止または剥奪といった問題にまで権限を行使しうる。

このように構想された仕組みや慣行は、自らを否定する結果を招くかもしれない。異端の意見は、ほとんどの場合、原告ではなく被告として終わる可能性が高い。一般の構成員は、異論を唱える者よりも指導者に従う傾向が強い。したがって、聴聞手続きとその結果が、組織全体から独立して構築される条件について研究が必要である。これは、独立した裁判所制度が民事法において機能するのと非常に似ている。

さらに、社会全体が専門職の内部問題に介入すべきか否かという問題も生じる。ヴェリコフスキーのケースへの公衆の関与は決して軽視できない。関連する知識の範囲と重要性は極めて大きい。その背後には、科学者がどれほど科学的であるかという公衆の関心がある。若者に伝えられる教育も公共の利益に関わる。国家資源の一部が毎年、技術的問題の解決に費やされていることも無視できない。その中には国家存亡に関わるものもある。公衆の関心が存在するならば、どのような公的機構を動員すべきか。議会調査か、苦情を審理・調査する国家科学委員会か、司法部門を擁する科学協会連合か。

こうした疑問は、徹底的な研究と新たな政策立案を必要とする。筆者の考えでは、協会や科学・公衆・政府の合同機関が利用する、独立した聴聞・報告メカニズムを創設すべきだ。

立法・行政機構は可能な限り回避し、準司法機構を奨励すべきである。科学者は概して繊細な感受性を持つ。穏やかな暴露と困惑は、彼らにとって通常、大きな矯正効果を持つ。

以上が導き出された結論である。これらはヴェリコフスキー博士の事例を生み出した当初の出来事から遠く離れている。それは彼の天文学的、地質学的、歴史的結論が、フロイトがアクエンアテンを誤って評価したという初期の考えから遠く離れていたのと同様である。

イマニュエル・ヴェリコフスキーは最高水準の総合理論を提唱した。彼は古典的な年代学を再構築した。科学が放棄した古代資料から重要な真実を導き出した。人類の祖先が経験した深遠な事象が新たに明らかにされた。したがって彼は、人間の本質に対する新たな理解を我々に与えたのである。

彼は、現在の太陽系の秩序が極めて新しく、説明のつかない力がその支配に関与していることを示した。ダーウィニズムによる進化論の説明の大部分に異議を唱えた。地質学の主要な理論を幾つも覆し、その代替案を提示した。宇宙を真空と見なしていた従来の考えを覆し、充満した空間として再定義した。

彼の真理の多くは、科学の歴史的・現代的な脇道に散らばっている。断片的な情報やフラグメントな理論として、それらは多くの学者や科学者にとってほとんど意味を持たず、一瞥して見向きもしなかった。彼は稀なる想像力と卓越した技量をもって、それらを広範で緊密かつ統合された理論へと鍛え上げた。彼の思想が批判を超越しているわけではないが、宇宙創造論者として彼はプラトン、トマス・アクィナス、ブルーノ、デカルト、ニュートン、カントらと同列に立つ。したがって、科学批評家の義務であるはずの ─ 平凡あるいは誤った学者たちを守る行為が、偶然にもこの時代の偉大な学者を擁護する機会となったのである。

注(「科学的受容システム」で引用した参考文献)

1. 人は受容システムによって “不当に" 優遇されることがある。したがって、科学者の行動に対して不当な報酬を与える際に、多くの無関係な要素が入り込む可能性がある。"不当な拒絶" を是正するために確立された原則は、"不当な受容" の場合にも同様に機能すべきである。また、"不当な受け入れ" が “不当な拒絶"と相関する場合もある。

2. 原始思考とは、無意識の “思考" と自己制御された思考の中間にある、仮定に基づく偏見的な思考の段階である。これはイデオロギー的思考や固定観念的思考において顕著である。

3. セシリア・ペイン=ガポーシュキン「衝突する宇宙」「アメリカ哲学協会紀要」第96巻(1952年10月15日)、519頁、523頁

4. ローレンス・J・ラフルール「偏屈者と科学者」『ザ・サイエンティフィック・マンスリー』第72巻(1951年11月)、285頁

5. 『激変の地球』書評、『サイエンティフィック・アメリカン』第194巻(1956年3月)、127頁

6. ハリソン・ブラウン「金星と聖書」『サタデー・レビュー』第XXXIII巻(1950年4月22日)、18, 19頁

7. 最近の『サイエンス』誌掲載論文で、マリオン・キング・ハバートは誤った計算式が半世紀以上にわたり様々な書籍で検出されずに存在していた実態を明らかにした。……引用された方程式は25年間、石油産業で最も広く用いられた方程式だった…… しかし残念なことに、この方程式は物理的に正しくなく、1世紀前にフランスのヘンリー・ダーシーが確立した結果を有効に表現したものでもないことが判明した(『サイエンス』誌、1963年3月8日号、p. 8856)

8. エドウィン・G・ボーリング「科学的信念の検証」議事録前掲書、535-39頁

9. 「正統性と科学的進歩」前掲書議事録、505頁

10. 『アメリカ行動科学者』第6巻、1962年12月号

11. 『ハーバード・クリムゾン』(1950年9月25日)、M2頁、及び後述、59頁

12. 参照:ジェームズ・V・コナント、『科学と常識』(1951年)、序文及び278頁、並びに『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』(1951年2月16日)

13. 前掲書議事録、525頁

14. 『ネイチャー』1960年5月14日号、1961年1月7日号、1961年3月25日号

15. 『サイエンス』第138巻、1962年10月12日

16. T. S. クーン『科学革命の構造』(シカゴ、1962年)、164頁

17. 『科学と方法』(ロンドン、ネルソン、発行年不明)、54頁

18. 科学を管理とみなす点については、A. デ・グラツィア『科学と管理の価値』(インディアナポリス、ボブズ・メリル社、復刻版シリーズ、1962年)を参照。また T. S. クーン『科学革命の構造』10頁以降も参照

19. ヴェリコフスキー博士の賃金率を公平に見積もると、著作からの総印税と『衝突する宇宙』を含む著作研究に費やした総時間を考慮すると、時給1.35ドルとなる。彼は大学や財団からの任命を一切受けていなかった。典型的なハーバード大学教授は、年間3万冊の書籍販売に相当する印税を受け取っていると表現できる。

20. 謄写版から印刷版への移行において、ガポーシュキン博士は明確な倫理的審査を提示されたがしくじった。ここで謄写版テキストと印刷版テキストの該当箇所を引用する:

謄写版版:「ヴェリコフスキーが立証しようとする聖書の記述を文字通り受け入れるならば、地球の自転は6時間以内に停止したことになる。地球表面に固定されていない全ての物体(大気や海洋を含む)はその後も運動を継続し、その結果エジプトの緯度では時速900マイルの速度で飛び去ったはずである」

印刷版(後年):「しかし仮にヴェリコフスキー博士の主張が正しいとしよう ― 地球の自転が停止したと。その場合、地球表面に固定されていない全ての物体(大気や海洋を含む)は運動を継続し、エジプトの緯度では時速900マイルの速度で飛び去ったはずだ」

注記。彼女が最初に述べたように、地球が6時間以内に減速した場合、地表の物体にかかる慣性推力は、その重量の500分の1になる。体重160ポンドの男が受ける前方への押しはわずか5オンスだ。ガポーシュキン博士には明確な選択肢があった。誰かが彼女に定量的な誤りを指摘した。減速停止時の慣性を再計算する道もあったが、彼女は後者を選んだ。6時間という条件やヴェリコフスキーが導入した他の全ての限定条件を削除し、時速900マイルという数値だけを残した。

21. 誤った予測。ダブルデイ社は『衝突する宇宙』に加え『混沌時代』『激変の地球』『オイディプスとアクエンアテン』を出版している。『混沌の時代』の続編となる第5巻は校正刷り段階にある。

22. 我々は査読者における以下のようなトリプルプレイ現象を注目している:リンク天文台のエドモンドソン博士は、ニューヨーク・タイムズのケンプフェルトの書評を明らかに引用している。ケンプフェルトはガポーシュキンの事前評価を引用し、(1) 紀元前1500年以前の金星碑文が「我々が観察する通り」にこの惑星の規則的な運動を記述していること、(2) ヴェリコフスキーがこの事実と碑文の存在そのものを隠蔽した、と主張した。両方の主張は虚偽である。石碑は金星の非常に不規則な運動を記述しており、ヴェリコフスキーは自身の概念を裏付けるために著書で金星石碑を提示した。

7. 正しい予測の追加例

イマニュエル・ヴェリコフスキー

1950年当時 ─ そして今日なお大抵の場合 ─ 一様性の原理が真実であること、また現代では観測不可能な過程が過去に起こり得なかったことは、広く受け入れられていた。さらに天体(地球を含む)が、宇宙の虚空において計り知れない永劫にわたり、軌道上を平穏に巡っているとも信じられていた。しかし『衝突する宇宙』(1950年)において、私は以下の命題を提示した。「(1) 歴史的時代において地球規模の物理的大変動が存在した。(2) これらのカタストロフィーは地球外要因によって引き起こされた。(3) これらの要因は特定可能である」(序文より)。これらの主張は「既成概念を打ち砕く最も驚くべき事例として記録に残る」(ペイン=ガポーシュキン)と評された。

この理論の影響はほぼ全ての自然科学と多くの社会科学分野に及んだ。特に異論を招いたのは、これほどの規模の出来事が歴史時代に発生したという主張だった。

『衝突する宇宙』は、34世紀前と27世紀前に起きた二つの(最後の)大災害の連鎖を記述している。地球だけでなく金星、火星、月までもが接近遭遇に関与した。当時、巨大惑星木星から噴出した明けの明星(金星)が楕円軌道を描きながら太陽系を混乱に陥れ、現在の軌道に落ち着いた。

この記述は、世界各国の古代民族の文献に記された文学的言及から導かれたものである。この理論を裏付ける考古学的、地質学的、古生物学的証拠は、別著『激変の地球』(1955年)に収集・提示されている。

特定の現象、例えば新参者である金星が円軌道を得る方法や、地球が軸を反転させる方法などを説明するため、この理論は太陽・惑星・彗星の帯電状態と、太陽系全体に浸透する磁気圏の拡張を想定した。この理論は、天体力学が重力、慣性、光圧(放射圧)のみを真空中で作用する力として確固として構築され、天体間の相互関係において電気的・磁気的に無力であるという概念の上に築かれていたことから、さらに異端視された。『衝突する宇宙』は序文において、ニュートンとダーウィンの名が絶対的な権威を持つ分野において異端であると認められた。

私の主要な主張のひとつを数値によって反証しようとした唯一の試みは、ハーバード大学天文台のD・メンゼルによって1952年に行われたものである[1]。 彼は「ヴェリコフスキーが数値での議論を望むなら、してやろうじゃないか」と述べ、ある仮定のもとで、もし私の説が正しければ、太陽は10の19乗ボルトの電位を持たねばならないと示した。 しかし彼の計算によれば、太陽が正に帯電している場合でも1800ボルト、負であればせいぜい1ボルトしか持てないという結果になった

1960年から61年にかけて、V. A. ベイリーは宇宙探査機(パイオニア5号)で得られたデータを説明するには、太陽が10の19乗ボルト程度の電位を持つ正味の負電荷を有している必要があると計算した[2]。

1953年、メンゼルはこう記している。「実際、太陽から逃れることのできる電子の総量は、単電池の懐中電灯を1分未満しか点灯させられないだろう」[3]。太陽系における電磁相互作用の私の主張は、太陽風と太陽系全体に広がる磁場の発見によって、それほど異論のないものになった。

過去の一日の長さの変化が電磁気的相互作用によって引き起こされたという私の説は、1950年から51年にかけて否定された[4]。1960年2月、パリ天文台長 A・ダンジョンはフランス科学アカデミーに対し、強力な太陽フレア発生後に一日の長さが突然0.85ミリ秒増加したと報告した。その後、一日は24時間ごとに3.7マイクロ秒ずつ短縮し始めた[5]。彼はこの一日の長さの変動を、フレアに関連する電磁気的な原因に帰した。彼の発表は、その年ヘルシンキで開催された「国際測地学・地球物理学連合総会」の出席者たちの間で “大きな反響を呼んだ" [5]。

プリンストン大学の V・バーグマンとコロンビア大学の L・モッツは、木星からの電波ノイズ、地球周囲の磁気圏の存在、そして金星の地表温度の高さを予測することが私の優先課題であると主張した[6]。彼らはまた、これらの発見が後になって大きな驚きとなったことを強調した。しかし私は、これらの物理的条件は私の理論から直接導き出せると、著書、講義、そして書簡の中で一貫して主張してきた。

これらの主張は、軽々しくあるいは間接的になされたものではない。木星が電波ノイズを放出するという私の論拠の一部は、A・アインシュタインとの書簡から知ることができる。加えて言えば、太陽系全体がほぼ中性であり、惑星が太陽とは反対の符号の電荷を持つならば、木星は惑星の中で最大の電荷を持つに違いない。電荷を持つ惑星が高速で回転すれば、強力な磁気圏が生じる。

『衝突する宇宙』の最終章(「金星の熱平衡」)で私は、金星が軌道に定着する前の激しい歴史と最近の起源の結果として「金星は高温である」かつ「熱を放出している」と主張した。1954年、R. バーカーは金星の夜側にある氷層が灰色の光の原因だと示唆した[7]。むしろこれは白熱の可視的兆候である可能性が高い。1961年に金星の温度が約600ケルビンと判明した際、放射能も温室効果も金星の高温を説明するには不十分だと認められた。

マリナー2号のセンサーのいくつかは、金星への最接近点に到達する前に温度を報告できなくなっていた。「設計基準を超える温度に遭遇したため」と、C. W. スナイダーは1962年12月28日のアメリカ地球物理学連合の会議で報告している[8]。マリナー2号が最接近点を通過した翌日の1962年12月15日には「温度は不可解にも低下し始めた」[9]。

また興味深いのは、1920年代にペティットとニコルソンが測定した金星上層雲の温度(暗部側で-33℃、明部側で-38℃)[10]が、1950年代にスティントンとストロングによって数度低い値(両側とも約-40℃)[11]と報告された理由である。金星はこの速度で冷却しているのだろうか? それは金星が天体として若いことを示唆するだろう。

1950年、『衝突する宇宙』の批判者たちは、金星が若い惑星であるとか、木星から噴出したという考えに強く反対した。

R. A. リトルトン(1959-60)は、金星を含む地球型惑星が、特に木星からの分裂によって巨大惑星から起源を持つ必然性を示した[12]。W. H. マクリー(1960)は、木星軌道内での凝集によって惑星が形成される可能性は皆無だと計算した[13]。

R. M. ゴールドスタインと R. L. カーペンターは、1962年12月下旬にパロアルトで開催されたアメリカ地球物理学連合の会議で、1962年10月から12月17日にかけてゴールドストーン追跡ステーションから行われたレーダー探査により、金星の自転が非常に遅く逆行しているという以前の兆候が確認されたと報告した。報道によれば、この結果から次のような推測がなされた:「金星は他の惑星とは別に形成されたのかもしれない。第二の太陽爆発として、あるいは惑星同士の衝突によって生まれたのかもしれない」[14]。これついては『衝突する宇宙』p. 373の記述と比較されたい:「主要惑星同士の衝突が彗星の誕生をもたらした。これらの彗星は他の惑星の軌道を横切り、それらと衝突した。歴史時代において少なくとも一つの彗星が惑星となった ─ 金星である。これは火星と地球に甚大な破壊をもたらす代償を伴ってのことだった」

『衝突する宇宙』(1950年)の「金星のガス」の節で、私は金星が炭化水素に富んでいるに違いないと結論づけた。この理論は、私の著書出版の数年前にハーバード大学天文台に金星大気中の炭化水素スペクトル探索を依頼した際「驚くべき」と評された( H. シャプレー、1946年)[15]。1955年、フレッド・ホイルは理論的根拠に基づき、金星は石油の海に覆われ、その大気は炭化水素の液滴によって曇っていると提唱した[16]。しかし私はこう記した。「……金星が石油の液化には高温すぎる限り、炭化水素は気体状態で循環するだろう」(『衝突する宇宙』p.169)

私の著書で主張した、少なくともメキシコ湾地域などの石油埋蔵量の一部が地球外起源であるという説は嘲笑された( C. R. ロングウェル、1950年)[17]。また石油は決して新しい堆積物には存在しないと断言された( J. B. パットン、1950年)[18]。しかしその後間もなく、P. V. スミス(1952年)[19]は「驚くべき」事実として、メキシコ湾の石油が最近の堆積物中に存在し、過去9,200年±1,000年の間に堆積したに違いないと報告した。

その後、隕石からも炭化水素が発見され、H. H. ナイニンガー(1959)[20] はこの事実も「驚くべき」と評している。「これらは、多くの点で、地球上で見られるワックスや石油製品に似ている」と述べた。数ヶ月前、A. T. ウィルソン(1962)[21] は、地球上の石油の堆積物全体の起源は地球外にあると仮定した。『衝突する宇宙』(p.55) では、隕石に炭化水素が存在することが予測されていた。アンモニアとメタンを放電で合成して高分子量炭化水素を生成した実験(ウィルソン、1960年)[22] は、木星(アンモニアとメタンが豊富な惑星)が、金星、隕石、および地球の鉱床の一部に見られる炭化水素の源であるとの見解を裏付けている(『衝突する宇宙』「金星のガス」)

火星の大気はアルゴンとネオン、そしておそらく窒素が豊富であるに違いないという私の主張は、私の研究の初期に述べられたものである(「火星の大気中のネオンとアルゴン」と題した講演)。数年後、ハリソン・ブラウンは、理論的な根拠に基づいて、アルゴンに関して同じ結論に達した。「火星の場合、アルゴンが大気の主要成分である可能性が高い」[23]。しかし彼は、希ガスは隕石上では「本質的に存在しない」と考えていた。近年、ネオンとアルゴンは隕石上で繰り返し発見されている(H・シュタウファー、1961年)[24]。これは『衝突する宇宙』(pp. 281 ff, 367)で予見されていた通りである。

月の地表は、緊張、加熱(液化)、そして沸騰するような活動 bubbling activity にさらされたと主張した。「これらの大異変の間、月の地表は溶岩で覆われ、泡立つように巨大な円形地形を形成し、急速に冷却された…… これらの宇宙的衝突や接近の際、月の表面には裂け目や亀裂も刻まれた」(『衝突する宇宙』「月とそのクレーター」)。H・パーシー・ウィルキンス(1955)は、破裂しなかった泡の例と見なせる多数のドームを記述している」[25]。

月面では張力応力の痕跡が検出されている(ウォーレンとフィールダー、1962)[26]。またコズイレフ(1958)は予想外に火山活動を発見した[27]。月面地形が数百万年もの間、その鋭い輪郭を保ち続けることは不可能だ。昼夜の温度差が300度以上にも達し、日食時にも温度が急変するため、熱による破砕が生じるからだ。H・ジェフリーズ(1959年) [28]はこの証拠から月面地形が若いことを指摘したが、その根拠は岩石中に水が存在することにあると述べた。月面で火山活動が確認されていることから、岩石中に水が存在する可能性は極めて高い。

地球の軸が地理的・天文学的位置を変え得ないとする主張は『衝突する宇宙』に対する主要な反論の一つだった[29]。これらは “極移動説"に取って代わられた。Th. Gold(1955以降)[30] は、この問題に関する G・ダーウィンとケルビン卿の見解の誤りを示し、外力が加えられなくても地球が軸を容易に変え得る(そして実際に変えた)ことを強調している。

また、現代では無人地帯となっているシベリア北東部(北極海に注ぐコリマ川やレナ川流域)において、マンモスの群れが生息していた地域に高度な人類文明が存在したとの結論も裏付けられている(『衝突する世界』p.329)。1951年には既に、A. P. オクラドニコフ[31]が北シベリアでの研究結果を発表し、こう記している。「紀元前2000年から3000年頃、新石器時代の民族が…… 北は北極海の海岸、東はコリマ川流域にまで広がっていた」。2500年前、ヤクーツクのタイガ地帯では銅が加工されていた。

「地球の極性反転」という見出しの下(『衝突する宇宙』p.114及び次のページ)にはこう記されている:「地質学的に最近になって、地球の磁極は反転した」。この現象を引き起こし得る要因が説明され「磁極の位置は地球の自転方向と何らかの関係があるのか」という疑問が提起された。磁極の完全かつ反復的な急激な反転は、S. K. ランコーン(1955年)[32] と P. M. ブラケット(1956年)[33] によって仮定された。ランコーンはこう記している。「地球の磁場が惑星の回転と何らかの形で結びついていることは疑いない。そしてこれは地球の回転そのものに関する驚くべき発見につながる…… 惑星は回転し、地理的極の位置を変えた」。完全な反転は出没点(日の出・日の入り位置)を変え、西が東となる。これは『衝突する宇宙』が収集した多くの古代文献に記述されている通りである。古地磁気研究の先駆者である G・フォルゲライターと P. L. メルカントン[34] は、紀元前8世紀に中央地中海地域で地球磁場の反転が起きたことを発見した。これはエトルリア式およびアッティカ式陶器の磁気傾斜角に記録されており、窯内での位置は釉薬の流れから判明している。この発見は『衝突する宇宙』の207-359ページに記載された出来事と一致している。

放射性炭素年代測定は、一部の石油が最近形成・堆積したものであることを明らかにしただけでなく、最終氷期が1万年以内に終結したという主張(『衝突する宇宙』の「氷河時代と人間の昔」)を裏付けた。この新手法による最初の重要な成果の一つは、最終氷期の期間短縮だった。「氷河の前進は約11,000年前に起こった…… 従来この最大前進は約25,000年前と想定されていた」と W. F. リビーとフレデリック・ジョンソンは1952年に報告した[35]。その後この数値はさらに短縮された。なおこれは前進を指すのであって、氷床後退の終結ではない。

おそらく最も疑いの余地のない事例は、私が中米文明(マヤ、トルテカ、オルメカ)に帰属させた古代に関するものである。イェール大学のG・キューブラーは1950年にこう記している[36]:

ヴェリコフスキーが繰り返し証拠として引用するメソアメリカの宇宙観は、紀元前後の時期まで起源を持たず、また持つこともできなかった。

キューブラーは1000年以上の齟齬を示し、私が紀元前8~4世紀に帰した出来事はキリスト[西暦]紀元のかなり後期まで起こり得ないと主張した。しかし1956年12月30日、ナショナル・ジオグラフィック協会は自らの名とスミソニアン協会の名において次のように発表した:

原子科学により、メキシコの古代文明は従来考えられていたより約1000年古いことが証明された。中米考古学の基礎となるラ・ベンタ(メキシコ)出土の遺物は、西暦800年から400~500年の時代に由来することが証明され、従来説より1000年以上遅い。ラ・ベンタ遺跡と他のメキシコ考古学発掘現場との文化的類似性により、科学者は一方の年代を他方の基準で測定できる。したがってこの新知見は多くの出土品の年代測定に影響する。スミソニアン協会アメリカ民族学局長マシュー・W・スターリング博士は、この新たな年代測定法を近現代史の考古学史上最も重要な発見と宣言した。

P. ドラッカーとその共同研究者は、この主題について『サイエンス』誌(1957年)および発掘報告書(1959年)で詳述している[37]。

H. E. スースは、放射性炭素年代測定における特定の矛盾点が集積していることから、自然現象が紀元前2000年紀のどこかで磁気圏の強度と宇宙線の流入量に急激な変化をもたらしたと推測している。他の複数の研究者も同様の結論に達している[38]。これは私の著書で述べた説とも一致する。

海洋学的研究からも複数の裏付けデータが得られた。ヨーテボリの H. ペッターソンは、海底の粘土中に大量のニッケルを発見し、過去に隕石の大規模な落下があったと推測した[39]。『衝突する宇宙』では、古代の資料に基づき、陸と海に巨大な隕石群と隕石塵・灰(pp. 51ff)が降り注いだことが記されている。1958年、J. L. ウォーゼルは太平洋海底の広大な領域に、海底直下に厚さ5~30cmの白い灰の層が均一に分布しているのを発見し「宇宙起源の物体の炎上による終焉」を考えた[40]。M. ユーイングは、ウォーゼルが太平洋で発見した「驚くべき均一性の厚さ」の同じ灰の層が全海洋の底に存在することを示す証拠を引用し、"彗星衝突"を仮定している[41]。ユーイングは「地球規模の影響が記録されていないはずがない」と結論づけた。これに関連して『衝突する宇宙』(「闇」)の一節を引用できる:「地球は、迫り来る彗星の尾へとさらに深く入り込んだ。そこにはガスや塵、燃えかすが広がり、惑星間空間から舞い込む塵もまた広がっていた」

1950年、地球と彗星の過去の衝突は否定され、彗星は、大きな被害をもたらすことのできない、非常に希薄で軽い天体であると見なされていた[42]。R. ヴィルトは、最大の彗星の質量は金星の100万分の1であると主張した[42]。しかし、パーキンズ天文台の所長である N. T. ボブロヴニコフ (1951)[43] は、異なる見解を示した。19世紀に見られたいくつかの彗星は、非常に似た軌道で動き「おそらく、一つの天体が分解した結果である」と彼は考えた。彼は「これらの彗星を合わせると、月の質量に匹敵するだろう」と推定した。

ユーイングの前に、1957年に H. ユーリーが、テクタイト(隕石が地表面に衝突してできたとされる、ガラス質の小さな黒っぽい石)とその分布を説明するために彗星衝突説を提唱した[44]。G. ベイカーは、オーストラリアのテクタイト(オーストラライト)は、5,000年以上も前からその場所に存在しているわけではないと主張している[45]。

3,500年前、海は突然蒸発し、水位は約20フィート低下した。この事実は R・デイリーが最初に指摘し、後にキューネンが確認した[46]。ルービンとスースは、3,000年前にロッキー山脈の氷河が突然拡大したことを発見した[47]。スカンジナビアとドイツの著者は、気候変動期を紀元前1500年と紀元前700年と年代測定している。これは『衝突する宇宙』で記述された大混乱の時期と完全に一致する[48]。

海底で B. ヒーゼンは1960年[49]、深い峡谷によって分断された海嶺、すなわち「地球のほぼ2周分に及ぶ地殻の裂け目」を発見した。彼はこう記している。「この遅きに失した時期における海嶺と地溝帯の発見は、基本的な地質学的プロセスと地球の歴史に関する根本的な疑問を提起し、宇宙論にまで波及した」

マ教授(台湾)は、海洋堆積物の移動が示す通り、わずか26世紀と32世紀前に地殻の急激かつ完全な移動があったと主張する(1955年)[50]。これほどの規模の天変地異では鍾乳石が破損せずに残るはずがないと論じられたが、原子爆弾爆発から1年以内にニューメキシコ州ノーム洞窟で鍾乳石が成長した:「自然のあらゆるプロセスが10億倍の速さで進行した」[51]

コレージュ・ド・フランスのクロード・フレデリック・アルマン・シェフェールは、私の同時進行の研究を知らずに執筆した『西アジアの比較地層学と年代学』[52]において、トロイからコーカサス、ペルシャ、パレスチナ・シリアに至る発掘現場が示す古代東洋は、現代の地震学史に類例のない巨大な自然の激変を経験したと結論づけた。文化は終焉を迎え、帝国は崩壊し、交易は停止し、人口は激減し、大地は隆起し、海は噴出し、灰が都市を埋没させ、気候は変化した。紀元前3000年紀から1000年紀にかけて五度にわたり天変地異が繰り返され、その後に青銅器時代前期と中期が終焉した。 天変地異の回数と歴史的時期に対する年代は、シェフェールの見積もりと私の見解で一致している。異なる性質の資料 ─ 考古学的に ─ から、彼は最大の天変地異がエジプトの中王国(中青銅器時代)を終わらせたことを突き止めた。したがって我々の見解は一日単位で一致する。エジプトの中王国を終わらせた天変地異こそが『衝突する宇宙』(および私の古代年代学再構築書『混沌時代』)の出発点である。

天文学、特に電波天文学(太陽、金星、木星)における最近の発見は上方からの裏付けを与えた。海洋学、放射性炭素年代測定、古地磁気学、考古学はそれぞれ下方からの証拠を提示している。

混沌時代 上注(『正しい予測の追加例』で引用した参考文献)

1. D. メンゼル『米国哲学会紀要』(1952年10月)

2. V. A. ベイリー、ネイチャー、1960年5月14日、1961年1月7日、1961年3月25日

3. メンゼル『空飛ぶ円盤』(ハーバード大学出版局)、1953年、236ページ

4. J. Q. スチュワート、プリンストン大学天文台、ハーパーズ誌、1951年6月

5. A. ダンジョン、科学アカデミー紀要、250 #8(1960年2月22日); 250 #15(1960年4月11日)

5a. ニューヨーク・タイムズ紙、1960年7月30日

6. サイエンス誌、1962年12月21日

7. R. バーカー、J.B.A.A.、64、60 (1954)

8. ニューヨーク・タイムズ紙、1962年12月29日(西海岸版)

9. フィラデルフィア・インクワイアラー紙、1962年12月16日付、ワシントンD.C.発UPI通信

10. E. ペティット著、ハイネック編『天体物理学』(McGraw-Hill、1951年)、ペティットとニコルソンによる改訂版、太平洋天文学会刊行物67号(1955年)、293ページ

11. シントンとストロング、『サイエンス』123号、676ページ(1956年)

12. R. A. リトルトン、『王立天文学会月報』121巻6号(1960年);『人類の宇宙観』、1961年、36頁

13. H. H. マクリー、王立協会紀要Aシリーズ第256巻(1960年5月31日)

14.『ナショナル・オブザーバー』1962年12月31日付

15. H. シャプレーから H. M. カレンへの書簡、1946年5月27日付

16. F. ホイル『天文学のフロンティア』1955年、68-72頁

17. C. R. ロングウェル、Am. J. of Science、1950年8月

18. J. B. パットン、F. E. エドモンドソンによる引用、Courier-Journal、ケンタッキー州ルイビル、1950年4月23日

19. P. V. スミス、Science、1952年10月24日

20. H. H. ナイニンガー、『空から:隕石学入門』(ドーバー出版)、1959年、89-90ページ

21. A. T. ウィルソン、『ネイチャー』誌、1962年10月6日。22. 同上、1960年12月17日

23. H. ブラウン 『地球と惑星の大気』カイパー編, 1949, p. 268.

24. H. シュタウファー, 地球物理学ジャーナル Res., 66 #5 (May,1961)

25. H. P. ウィルキンス、『月』、1955年、42ページ

26. B. ウォーレンと G. フィールダー、『ネイチャー』誌、1962年2月24日

27. N. A. コジレフ、1958年11月3日。参照:Z. コパル『月』(1960年)、96ページ

28. H. ジェフリーズ『地球』第4版(1959年)、377ページ

29. C. ペイン=ガポーシュキン『ポピュラー・アストロノミー』1950年6月号

30. Th. Gold, Nature, 175, 526 (1955年3月26日); 空と望遠鏡, 1958年4月号

31. A. P. オクラドニコフ著『古代文化の足跡を辿って』モスクワ、1951年。ロシア語訳はピーボディ博物館刊行シリーズ第1巻第1号(1959年)に掲載

32. S. K. ランコーン著『サイエンティフィック・アメリカン』1955年9月号

33. P.M. ブラックエット『岩石磁気学講義』、エルサレム、1956年

34. G. フォルゲライター『物理学・自然科学アーカイブ』(ジュネーブ)、1899年;『物理学ジャーナル』、1899年;P. L. メルカントン『物理学・自然科学アーカイブ』、1907年(第23巻)

35. F. ジョンソン著、W. F. リビー編『放射性炭素年代測定法』(シカゴ大学出版局、1952年)

36. ジョージ・キューブラー、『アメリカ科学雑誌』、1950年8月号

37. P. ドルッカー、R. F. ハイザー、R. J. スキアー、『サイエンス』誌、1957年7月12日号; 『ラ・ベンタ発掘調査』(スミソニアン協会、1959年)

38. V. ミロイッチによる一連の論文を参照。ゲルマニア、1957年以降、E. ラルフ、『アメリカ科学雑誌』放射性同位体測定別冊、1959年(試料に関する注記 p214、p-215、p-216)

39. H. ペッターソン、『サイエンティフィック・アメリカン』1950年8月号;『テルス』第1巻、1949年

40. J. L. ウォーゼル、『米国科学アカデミー紀要』第45巻第3号(1959年3月15日)

41. M. ユーイング, Proc. Nat. Acad. of Sc., Vol. 45 #3.

42. ルーペルト・ヴィルト, Amer. J. of Science, 1950年8月号

43. N. T. ボブロヴニコフ, in Astrophysics, ed. Hynek, McGraw-Hill, 1951, pp.310-311.

44. H. ユーリー、『ネイチャー』誌、1957年3月16日号

45. G. ベイカー、『ネイチャー』誌、1960年1月30日号

46. P. H. キューネン、『海洋地質学』誌、1950年、538ページ

47. ルービンとゾイス、『サイエンス』誌、1955年4月8日号

48. H. ゲームスとR. ノードハーゲン、『ミュンヘン地理学会報』第16巻第2号(1923年)、13-348頁。R. ゼルナンダー、「後氷期における気候悪化」、『ミュンヘン地理学会報』第16巻第2号(1923年)、13-348頁。ミュンヘン地理学会誌、第16巻第2号(1923年)、13-348頁。R. ゼルナンダー、「気候悪化、後氷期」『実証的先史学辞典』第7巻(1926年);O. パレ、『先史学の新像』(1948年)、44頁

49. ブルース・ヒーゼン, 『サイエンティフィック・アメリカン』1960年10月号

50. T.Y.H.Ma, 『海底堆積相の変化』1955年

51. ワシントン・スター紙記者W. Hinesによるニューメキシコ州カールズバッド発電報、『イブニング・会報』1962年12月18日付

52. C. F. A. シェフェール著『西アジアの比較地層学と年代学』(オックスフォード大学出版局、1948年);イマニュエル・ヴェリコフスキー著『古代史再構築のためのテーゼ』(エルサレム学術紀要、1945年)

付録Ⅰ

木星と金星に関する最近の発見について

木星からの電波の発見と金星の表面温度の高さという最近の発見を踏まえ、我々は以下の声明を発表するのが適切かつ正当であると考える。

1953年10月14日、イマニュエル・ヴェリコフスキーはプリンストン大学大学院フォーラムにおいて「考古学・地質学・天文学の近年の発見に照らした衝突する宇宙:反証か実証か?」と題する講演を行い、次のように結論づけた。「木星は冷たい惑星であるにもかかわらず、そのガスは動いている。太陽や星々と同様に電波ノイズを発している可能性が高いと思われる。この点を調査することを提案する」

その後間もなく、講演のテキストは我々各人に送付された[これはヴェリコフスキー著『激変の地球』(ダブルデイ、1955年)の補遺として掲載されている]。8か月後の1954年6月、ヴェリコフスキーはアルバート・アインシュタインに、木星の電波放射の調査に彼の影響力を行使するよう依頼する手紙を送った。この提案についてアインシュタインが余白にコメントを記したその手紙が、我々の手元にある。さらに10か月が経過し、1955年4月5日、カーネギー研究所の B. F. バークと K. L. フランクリンは、木星から発せられる強力な電波信号を偶然検出したことを発表した。彼らは、その信号源を正しく特定するまでに、数週間にわたってその信号を記録していた。

この発見は、電波天文学者たちが、木星のように低温の天体が電波を発するとは予想もしていなかったため、ある種の驚きをもって迎えられた[1]。

1960年、カリフォルニア工科大学で研究していたインドの V. ラダクリシュナンとオーストラリアの J. A. ロバーツは、木星を囲む放射線帯の存在を確認し「地球のバン・アレン帯の10の14乗倍もの電波エネルギーを放出している」と発表した。

1956年12月5日、プリンストン大学地質学部長 H. H. ヘスの親切な協力により、ヴェリコフスキーは(計画中の)国際地球観測年(I.G.Y.)の米国委員会に覚書を提出し、月まで届く地球の磁気圏の存在を提案した。この覚書は、委員会代表の E. O. フルバートによって受領が確認された。磁気圏は1958年にヴァン・アレンによって発見された。

ヴェリコフスキーは著書『衝突する宇宙』(1950年)の最終章で、金星の表面は極めて高温に違いないと主張した。しかし1950年当時、金星の雲表面温度は昼夜を問わず-25℃であることが既に知られていた。

1954年、N. A. コズイレフ[2]は金星の夜側から発する放射スペクトルを観測したが、これを大気上層の放電現象に起因すると解釈した。彼は金星表面温度が+30℃でなければならないと計算した。アデルとヘルツベルクは以前、やや高い値を導出していた。1959年になっても、V. A. ファーソフは金星の平均表面温度を+17.5℃と算出した。これは地球の平均年間気温(+14.2℃)をわずかに上回る程度だった[3]。

しかし1961年までに、金星の表面温度が「約600度(ケルビン)」であることが判明した[4]。F. D. ドレイクはこの発見を「最も驚きが予想されなかった分野における驚き」と表現している。「我々は地球の温度よりわずかに高い程度を予想していたが…… 内部発熱源(放射能)では、これほどの地表温度は生じない」。コーネル・H・メイヤーは[5]「全ての観測結果が約600度の温度と一致する」と記し「この温度は誰の予測をもはるかに上回る」と認めている。

我々はヴェリコフスキーの理論には同意しないが、この二点に関する彼の予測の優先性を確立し、これらの予見を踏まえて彼の他の結論を客観的に再検討するよう促すために、この声明を発表せざるを得ない。

V. バーグマン

プリンストン大学物理学部

ニュージャージー州プリンストン

ロイド・モッツ

コロンビア大学天文学部

ニューヨーク

注(『付録Ⅰ – 木星と金星に関する最近の発見について』で引用した参考文献)

1. 1962年10月28日付ニューヨーク・タイムズ紙も参照のこと

2. N.A.コズイレフ『クリミア天体物理観測所報告』12号(1954年)

3.『サイエンス・ニュース』1959年、52号(1959年夏号)

4.『フィジックス・トゥデイ』14巻4号、30頁(1961年)

5. C. H. メイヤー、『サイエンティフィック・アメリカン』204号(1961年5月号)

付録Ⅱ

ヴェリコフスキーの"信用失墜":文献比較

ハーバード大学天文学者セシリア・ペイン=ガポーシュキンによる『衝突する宇宙』への批判記事(『ザ・リポーター』1950年3月14日号;『大衆天文学』1950年6月号、『アメリカ哲学協会紀要』第96巻1952年10月号)は、彼女の同僚や比較的影響力の小さい批評家たちが自らの意見を形成し、同書に関するさらなる論評を準備する際に自由に引用できる有害な証言の便利な貯蔵庫を提供した。

以下に、アメリカ哲学協会紀要に掲載されたガポーシュキンの論文の抜粋と、彼女が反証したと主張するヴェリコフスキーの著作の該当箇所を掲載する。読者は自ら判断すればよい。どちらが学問的欠陥と意図的な歪曲の責任を負うのかを。

批判:Ⅰ

ガポーシュキン:

本書の主張は科学的だが、その根拠は膨大な聖書資料とヘブライの伝統、神話や民間伝承、古典文学と教父たちの著作から引き出されている。批評家は…… 古代文学の大半に及ぶ議論の欠陥を指摘するという途方もない作業に直面する。[しかし](ヴェリコフスキーの)出典を検証すると、その論証は崩れ落ちる…… 彼は出典を選んだだけでなく、その意味さえも選んだ。

一例を挙げよう。

[ガポーシュキンは『衝突する宇宙』から引用する:]

「天界の戦いの舞台の一つは…… エジプトからシリアへの途上だった。ヘロドトスによれば、ゼウスとテュポーンの戦いの最終局面は、エジプトからパレスチナへの海岸沿いの道にあるセルボニア湖(シナイ半島北岸のバルダウィル湖)で起こったという」。しかし、ヘロドトスは、引用された箇所で戦いのことすら、ましてやゼウスのことすら何も述べていない。

[省略を示す点とイタリック体はガポーシュキンのもの。次に彼女はギリシャ語のヘロドトスを引用し翻訳する:]

「エジプトはセルボニアの岸辺から始まる。そこが、人々が言うには、テュポーンが隠されている場所である」

[ガポーシュキンは、ヘロドトスが戦いの場所ではなくテュポーンの埋葬地についてのみ語っているため、ヴェリコフスキーが戦いとその参加者たちを創作したかのように見せかけている]

原文:Ⅰ

ヴェリコフスキー(『衝突する宇宙』78-81頁):

[『衝突する宇宙』の引用文は、アポロドロス(※紀元前2世紀頃のアテネの学者、神話を整理し体系化した)からの引用であるゼウスとテュポーンの戦いに関する約3ページにわたる記述に続くものである:「ゼウスは遠距離から雷撃でテュポーンを打ち据えた……」]。紅海のエジプト側岸はティフォニアと呼ばれていた(注:ストラボン『地理誌』vii, 3, 8)。

ストラボンはまた、アリミ(シリア人)がゼウスとテュポーンの戦いを恐怖の目で目撃したと記している……『彼は…… 稲妻の矢に打たれると、地下への降下を求めて逃げ去った』

[ガポーシュキンが引用した箇所を完全に復元すると以下の通りである:]

アポロドロスとストラボンが語る、自然の根源的力による天上の戦いの舞台の一つは、エジプトからシリアへの途上だった。

(注:アポロドロスが言及するカシウス山は、レバノン山とシナイ山の両方の名称である。ポンポニウス・メラ『世界の記述』参照)

ヘロドトスによれば、ゼウスとテュポーンの戦いの最終局面は、エジプトからパレスチナへの沿岸路にあるセルボニア湖で起こった。

(注:ヘロドトス『歴史』第2巻5章 またアポロニオス・ロディオス『アルゴナウティカ』第11巻では、テュポーンが「ゼウスの雷に打たれ…… セルボニア湖の水底に沈んだ」と記されている)

[実際、ハーバード大学版ヘロドトス(ローブ古典叢書)では、テュポーンが葬られた場所に関する引用文と、ゼウスによる彼の敗北を結びつけている]

批判:Ⅱ

ガポーシュキンは続ける:

宇宙的遭遇が、センナケリブの軍隊を「火の爆風」で壊滅させたと記されている。しかしこの出来事を記す三つの聖書記述のいずれにも爆風への言及はなく、敵の敗北は天使の仕業とされている(注:列王記下20章35節、歴代誌下37章2節、イザヤ書38章36節)。しかしイザヤが事件前に発した預言には確かに「爆風」が登場する。「見よ、わたしは彼に爆風を送る。彼は噂を聞き、自国へ帰還するであろう」(脚注:列王記下19章7節)。しかしここで用いられたヘブライ語は “火" ではなく “風または霊" を意味する。

[こうしてヴェリコフスキーは、センナケリブの敗北物語において破壊の媒介者としての “天使" を意図的に排除した、聖書記述に存在しない「火の爆風」という言葉を誤って解釈した、と非難されている]

[次にガポーシュキンは、ヴェリコフスキーがヘロドトスのセンナケリブ敗北記述を隠蔽したと示唆する:]

ヘロドトスはセンナケリブ軍の敗北について全く異なる記述をしており、宇宙規模のカタストロフィーを示唆していない。

[ヘロドトスの該当箇所はギリシャ語で記載され、翻訳が続く(ガポーシュキンの省略記号):]

その後…… アラビア人とアッシリア人の王センナケリブは、大軍を率いてエジプトへ進軍した…… 両軍がここで対峙していると、夜中に野ネズミの大群が現れ、敵の矢筒や弓弦を食い尽くし、盾を操るための革紐をも食い荒らした。翌朝、彼らは退却を開始したが、自衛する武器を持たなかったため、大勢が倒れた。(脚注:ヘロドトスの歴史、第2巻;ローリンソン訳)

[ガポーシュキンは結論づけた:]

もし全ての読者が完全な古典図書館を所有し、それらを読めるなら;もし誰もが自らアッシリア学者となり、ヘブライ語版と七十人訳聖書(※セプトゥアギンタ、72人のユダヤ人が 72日間に訳了したと伝えられるギリシャ語訳旧約聖書)で聖書を習慣的に研究するなら、ヴェリコフスキー博士はあっさり片づけられていただろう。

[ヴェリコフスキーが『アメリカ哲学協会紀要』編集部に、聖書箇所を誤引用していないこと、『火の爆風』を聖書本文に帰属させていないこと、ヘロドトスの記述を隠蔽していないことの証拠を提出した際、同誌は反論掲載を拒否した。結果として、複数の無責任な執筆者がガポーシュキンの主張を鵜呑みにした:「したがってヴェリコフスキーがヘロドトスのゼウスとテュポーンの戦い、あるいはイザヤ書のセンナケリブの軍隊が火によって滅ぼされた記述を引用する時、引用された書物を開けばヘロドトスも…… イザヤもそのようなことは一言も述べていないと分かる」―これは L・スプレイグ・ディ・キャンプの論文(『科学における正統性』アスタウンディング・サイエンス・フィクション誌〈※いわゆるパルプ・マガジン〉1954年5月号)からの引用である]

[1962年秋になってもなお、ブリタニカ百科事典の読者情報サービスは、ヴェリコフスキー理論の妥当性に関する問い合わせに対し『衝突する宇宙』への批判的書評から抜粋した5ページに及ぶ資料を郵送していた。その3ページ以上は、ガポーシュキンによるヴェリコフスキーの原文と比較するためにここに引用した箇所を含む、同様の論調の文章で埋め尽くされていた]

原文:Ⅱ

ヴェリコフスキー(『衝突する宇宙』230-231頁):

センナケリブの軍隊の壊滅は、列王記に簡潔に記されている:「その夜、主の御使いが出て、アッシリア軍の陣営で85,000人を打ち倒した。朝になって人々が起きると、見よ、彼らは皆死体となっていた。こうしてアッシリアの王センナケリブは引き返し、ニネベに帰って住んだ」。歴代誌にも同様の記述がある:「主は御使いを遣わし、勇士のすべてを切り倒した……」。これはどんな破壊だったのか? 歴代誌とイザヤ書の記述によれば、これは「爆風」がアッシリア軍に放たれたものだと説明されている。主は御使いを遣わし、勇士たちを皆滅ぼされた……」

これはどんな破壊だったのか? ……列王記とイザヤ書の記述によれば、それはセンナケリブの軍に送られた「爆風」だった。「彼に爆風を送る…… 彼は自国へ帰る」という預言が、この大惨事の直前に記されていた……

タルムードやミドラシュ(ユダヤ教の古典的なテキストや聖書を解釈するための一連の文献や方法論)の多くの文献は、アッシリア軍が滅ぼされた方法について一致している。すなわち、センナケリブの陣営に天から爆風が降り注いだ。それは炎ではなく、人を焼き尽くす爆風だった。「彼らの魂は焼かれたが、衣服は無傷のまま残った」。この現象は恐ろしい轟音と共に起こった。(注:シャバット篇113b、サンヘドリン篇94a、イザヤ書1:16のジェローム注釈、L・ギンズバーグ『ユダヤ人の伝説』Ⅵ巻363頁)

センナケリブ軍の壊滅について、ヘロドトスも別の説を記している。エジプト訪問中、彼は古代遺跡の案内役であるエジプトの僧侶から、センナケリブ軍がエジプト国境を脅かしていたが、一夜にして壊滅したという話を聞いたという。この話によれば、奇跡的な出来事を記念して、エジプトの神殿に、掌にネズミの像を載せた神像が建立された。象徴的な像の説明として、ヘロドトスはこう聞かされた。無数のネズミがアッシリア軍の陣営に降りかかり、弓やその他の武器の紐を齧り切った。武器を奪われた兵士たちは恐怖に駆られて逃げ出した。

[ヴェリコフスキーはまた、聖書とヘロドトスの両版本が、上記の叙述に直結する形で太陽の運動の乱れ(逆行)の物語を含んでいるという見過ごされた事実に注目した]

[アメリカ先住民の民間伝承を扱う章で、ヴェリコフスキーはアルゴンキン族のムネモニ部族に伝わる物語を記している。太陽は縄で捕らえられ、進路を阻まれていた:]

「……ネズミが現れ、縄をかじった……太陽は再び息を吹き返し、闇は消えた。もしネズミがうまくいっていなければ、太陽は死んでいただろう」( S・トンプソン『北米インディアンの物語』1929年)。ネズミのイメージは宇宙的ドラマと何らかの関係があったに違いない…… 暗闇に現れ照らされた天体の大気は、明らかにネズミの細長い形をとった…… これが、センナケリブの軍隊を壊滅させた爆風がネズミの紋章で記念された理由を説明する…… こうして我々は、初期の先祖の民話がイザヤとヘロドトスの間の未解決問題を解く様子を目にする。

──おわり

ヴェリコフスキー最期の日々

Ami De Grazia

The Last Days of Velikovsky

アミ・デ・グラツィア

ヴェリコフスキーの最後の日々

2001年10月19日、イタリア・ベルガモ大学にて行われた講演。

エミリオ・スペディカート教授主催・司会による会議。

私はヴェリコフスキー氏を、ご逝去までの2年間知っていました。夫のアルフレッドが、ヴェリコフスキーとの最後の面会となるであろう場へ赴く際、私もついて行くつもりでした。それは11月14日(水曜日)のことです。ヴェリコフスキーは17日(安息日)に逝去されました。プリンストンでは、アメリカ北東部の気候に特徴的な、美しい秋の午後でした。ハリソン通りの頂上付近で、アルフレッドが同行するかどうか尋ねた後、私は彼を一人で行かせました。彼には重要な話がありました。その2日前の月曜日、私たちは共にヴェリコフスキーを訪ね、アルフレッドが原稿を起草し、ヴェリコフスキーが修正を加えた後、完成版を発送するという記事の執筆を申し出ていたのです。

アルフレッドは前人未踏の試み、すなわちヴェリコフスキーとの共著記事執筆に挑んでいました。かつて二人はサイモン・アンド・シュスター社向け書籍の共同執筆を計画し、アルフレッドが骨子をまとめたこともありましたが、出版社の要求とヴェリコフスキーの意向が対立し、計画は頓挫していました。アルフレッドは、何か活動に没頭できればヴェリコフスキーの憂鬱も和らぐだろうと考えていました。彼は、おそらく現存する誰よりも深くヴェリコフスキーを理解していました。二人は長年にわたり何百時間もの時間を共に過ごし、数えきれないほどの電話を交わしてきました。幾度か互いに激怒し、関係が断絶するかと思われたこともありました。しかし、決してそうはなりませんでした。ヴェリコフスキーはアルフレッドの論文案に好意的な反応を示し「明日すぐに書き上げてください!」と言いました。アルフレッドはこれに従い、今まさにその原稿を彼のもとに届けようとしていたのです。その論文は「金星の影響が及ぶ六つの領域」と題され、仮説と挑戦の形式で書かれていました。そこでは、天文学的記録、大気圏の記録、地圏、生態圏、人圏、歴史的記録など、入手可能なあらゆる記録が、3500年前、すなわちヴェリコフスキーが彗星としての金星が惑星としての軌道に定着する前の大接近による大災害を位置づけた時期、また彼がヘブライ人のエジプト脱出を割り当てた時期に、何らかの重大な擾乱を示しているだろうと主張するものでした。アルフレッドが共同執筆を計画していた論文は、ネイチャー誌への投稿を予定していました。当然ながら、その内容については深刻かつ困難な議論が数多く必要となるはずです ─ ヴェリコフスキーは容易な話し相手ではありません ─ そして私は、たとえヴェリコフスキー夫人エリシェバの気遣いのある配慮があっても、自身の存在が少なくとも邪魔になるか、あるいは無益であるかもしれないと考えました。

また、私自身もヴェリコフスキーに伝えたいことがあり、それが彼を刺激し、アルフレッドの話から注意をそらす可能性があると懸念していたことを告白せねばなりません。神話的な表現を用いるならば、彼の雷を横取りしたくなかったのです。というのも、ヴェリコフスキーとのプロジェクトにおいては、アルフレッドの提案はかなり大きな雷だったからです。家路につくため振り返った時、私は少し後悔の念を感じたことを覚えています。

ヴェリコフスキーはここ数年、主要な著作を執筆しておらず、少なくとも出版もしていませんでした。論争に巻き込まれるより出版すべきだという助言を四方八方から受けており、彼自身もその賢明さを認めてはいたものの、その後何も進展がないようでした。

約2時間半後、アルフレッドが徒歩で帰宅したとき ─ 私たちの住まいはヴェリコフスキー邸から約1キロの距離にありました ─ 彼はこう伝えてきました。ヴェリコフスキーは命題の表現は評価したが、例示の選択には異議を唱え、必要な調査を行う時間が取れないため共著者にはなれないと述べたと言います。アルフレッドが2日後にブライアン・ムーアに宛てた手紙にはこう記されています:「(ヴェリコフスキーの)能力は完全に他のことに注がれており、時間の不足、編集上の優先事項、自身の思想を推進し擁護するための運動などに気を遣っていた……」。その後、少し変わったことが起こりました。アルフレッドが帰ろうとした時 ─ すでに暗くなり始めていました ─ ヴェリコフスキーは、いつも通り、玄関まで見送りに立ち上がりませんでした。二人は別れる前に、いつも深い影の差すポーチで数分間会話を交わしていました。ヴェリコフスキーは旧世界の紳士であり、深く根付いた礼儀正しさの持ち主でした。ですから、これは彼にとって小さな習慣の乱れであり、数日後にはより大きな意味を持つことになりました。

翌日、電話での会話でヴェリコフスキーが記事の掲載を進めたくないと改めて述べたため、アルフレッドは彼に失望しました。もちろん、アルフレッドは友人ともう二度と会えないとは知り得ません。私は彼らが口論したのかと思いましたが、実際にはそうではなかった。

私がヴェリコフスキーに伝えたかったことについてですが ─ 私自身は科学者ではなく、作家です ─ そして、率直に申し上げれば、ヴェリコフスキーの理論に完全に魅了されていたわけではありませんでした。慎重ではありましたが、心は開かれていました…… しかし、ほんの数日前に、プリンストン大学のメイン図書館であるファイアストン図書館の百科事典コーナーで、私自身の小さな発見をしたばかりでした。当時アルフレッドはモーゼに関する著書『神の火』を執筆中でしたが、ヴェリコフスキーはこの企画にあまり乗り気ではありませんでした。少なくとも二つの主な理由からでした。第一に、アルフレッドがモーゼという人物像(ある意味でヴェリコフスキー自身が最も強く自己投影していた人物)を検証するという考えを好まなかったこと。さらに、アルフレッドをはじめ、自身の理論に関心を持つ者たちには、独自の創造的な研究や調査を行うよりも、忠実に彼のために戦い、彼を擁護し、彼に代わって科学界を攻撃することに専念してほしいと望んでいたでしょう。

そこで私は、アルフレッドが執筆中のモーゼに関する書籍の研究を手伝い、古代エジプトにおける “赤" の色について調査するよう依頼されました。ヴェリコフスキーは『衝突する宇宙』の中で、出エジプトの時代には “赤"が “邪悪" の色となったと指摘しており、ご存知の通り、彼はこれを金星の彗星通過に伴う大災害と関連付けていました。さて、ドイツ語が理解できる私は、興味深い未完の著作を参照しました。確か当時はEの項までしか完成していなかった白装丁の百科事典『古代とキリスト教百科事典』(Reallexikon für Antike und Christentum)です。アントン・ヒアゼマン社よりシュトゥットガルトで10年前の1969年に刊行されたもので、"色彩" に関する項目がありました。そこで私は、古代メソポタミアにおいて、王と国家にとっての凶兆が “金星の羽毛(噴煙、プルーム)plume of Venus" すなわち “金星の羽(羽毛)feather of Venus" が帯びる色 ─ すなわちそれが暗いか、あるいは明るいか ─ によって予言されていたと読みました。さて、いったい “金星の羽毛" とは何を指していたのでしょうか? この百科事典はこの問いに答えていません。しかし、ヴェリコフスキーの理論に照らせば、納得のいく説明がすぐに見つかりました。当時、金星、つまり惑星金星は、何らかの目に見える物理的延長を持っていたはずであり、その外観は観察可能な変化を遂げていたのです。そして、それが彗星の尾のなごり(面影)以外の何ものであったでしょうか?

アルフレッドはこの情報を著書に用いました。その後、このメソポタミアの文献や百科事典の記事について言及されることは二度とありませんでした。私はこの事実を数名の方、特にヴェリコフスキーを支持するドイツ語圏の学者たちに伝えましたが…… 興味深い発見ではあったものの、前述の通り、ヴェリコフスキーは3日後に逝去され、この件についてお聞きになる機会はありませんでした…… その土曜日の午後、私たちは二人でファイアストン図書館にいました。古代エジプトで知られていた針金 wire(電線)技術について調べている最中でした ─ モーセの時代に、電気を通すことができる金属線が存在したかどうかを思索しながら。フリンダース・ペトリー(ピートリー、エジプト考古学の父として知られ、体系的な考古学手法を確立した)による分厚い書籍を何冊か閲覧したことを覚えています……

図書館にいる間、エリシェバ・ヴェリコフスキー夫人と娘たちはアルフレッドに電話を試みましたが、当然ながら私たちの居場所を知りませんでした。最終的にアルフレッドの母親に連絡が入りました。ヴェリコフスキーは昨夜、脈拍が速く、倦怠感を感じてひどい夜を過ごしていました。安息日の夜明けと共に起き上がり、シャワーを浴びた後、再びベッドに戻ると、エリシェバ夫人が傍らに座りました。彼は幾つか聞き取れない言葉を呟き、彼女の手を握りました。やがて静かになり、彼女は彼が眠るように息を引き取ったのを見届けました。翌日、プリンストンからほど近い大西洋沿岸の小さな墓地で、彼が前年自ら選んだ区画に、ごく少数の参列者による私的な葬儀が行われました。ほとんど誰にも知られぬまま、彼は埋葬されました。

モーセと出エジプト記は、もちろんヴェリコフスキーの理論において中心的な重要性を持ちました。もし彼がモーセと同一視していなかったなら ─ あるいは少なくとも当初、モーセに対する強い、いわば忠誠的な態度を持っていなかったなら、金星や年代学に関する彼の卓越した洞察は生まれなかったでしょう。要するに、彼の革命的な理論は思い浮かぶこともなかったかもしれません。

ヴェリコフスキーは、アルフレッドには否定していたものの、実質的にはシオニスト(※ユダヤ民族の歴史的正統性や文化的アイデンティティを重視する姿勢)でした。また精神分析家でもありました。ご記憶の通り、彼はフロイトを批判し、シュテッケルの弟子でした。フロイトの夢を分析した著作を執筆・出版しています。フロイトがユダヤ教に対してあからさまな曖昧な感情を抱いていることに、彼は苛立ちを覚えていたのです。

ヴェリコフスキーの父は、当時イギリス植民地であったパレスチナへの初期入植者の一人でした。シオニズムと精神分析学は、少なくともヴェリコフスキーの心の中では、ジークムント・フロイトが最後の著作『モーゼと一神教』を発表した際に突然衝突しました。そしてこの場合、それは実り多い衝突となりました。ジークムント・フロイトもヴェリコフスキー同様、モーゼに対して個人的な問題を抱えていました。生涯を通じてモーゼはフロイトの障害となり、最終的に彼の最後の知的行為において、フロイトはモーゼと対峙し、文字通り彼を葬り去りました。フロイトはモーゼをエジプト人、王家の成員と位置づけ、彼の最大の発明である一神教を、アケナトンが失敗した宗教革命、唯一神アトンへの崇拝から導き出しました。さらに彼は、自らの理論『トーテムとタブー』(文明の創始的行為の一つとして、反逆した息子たちによる父の殺害を説く)と、ドイツの聖書学者たちの仮説 ─ モーゼがベテ・ペオルの地で反乱により殺害されたという説 ─ を強力に結びつけました。この仮説によれば、モーゼは現地部族と友好的に交流し祝宴を行った数千人の民を虐殺するよう命じた後、反乱に遭ったのです。この解釈は、宗教的なユダヤ人にとっては冒涜的でしたが、ヴェリコフスキーは宗教的なユダヤ人ではありませんでした。しかし、モーセをエジプト人とし、約束の地に入る前夜に自国民によって殺害されたとする点は、ヴェリコフスキーにとって受け入れがたいものでした。モーセがイスラエルの創始者としての歴史的評価も損なわれることになり、これはヴェリコフスキーが受け入れられない点でした。彼はフロイトの仮説を覆すべく、通説の年代学に疑問を呈し、モーセが実際にはアケナトンより前に生きていたこと、むしろアケナトンがヘブライ宗教に影響を受けた可能性を示そうと試みた。ある時、アケナトンがパレスチナやその他の近東の血を引いている可能性を示す証拠について考察したアルフレッドは、アケナトンが半ヘブライ人であり、一神教の思想をそこで得たのではないかとヴェリコフスキーに尋ねました。しかし、ヴェリコフスキーはこの半ヘブライ人説にも一切関与しようとはしませんでした。

フロイトへのこの反発こそが、最終的にヴェリコフスキーを彼の画期的な仮説へと導きました。文献を精査する中で、彼は聖書に類似したエジプト文書の要素を発見し、それらを時系列に配置すると、ファラオ・アクエンアテンよりはるか以前のものであることが判明しました。最も重要なのはイプウェルのパピルスで、聖書に記された有名な災いを描写しており、それがヘブライ人をエジプトから脱出させたように見えたのです。彼はここで、出エジプトの時代に宇宙規模で、これまで認識されていなかった何か非凡な出来事が起こった可能性を考え始めました。それは聖書と古代エジプトの文書双方に記録されている出来事であり、新たな年代学に基づいて両者を同期させれば説明がつくというのです。

ルース・ヴェリコフスキーは、父の生涯を深く率直に綴った著書の中で、その後起こったことを語っています。今年初めにスペディカート教授(数学と物理学の理学修士号、確信的な天変地異論者であり、天体力学や宇宙における大災害の可能性に興味を抱いている)と共にプリンストンで彼女を訪ねた際、彼女はまだアルフレッドがインターネットで出版できるよう準備を整えようとしていました。したがって、ヴェリコフスキーの最近の歴史的な宇宙的大災害の理論は、フロイトによって与えられた致命的な打撃からモーゼを救い出し、ヤハウェの約束の地に対するヘブライ人(ユダヤ人)の正当な権利の根拠として彼を復活させたいという彼の願望から生まれたものでした。

「シオニスト」の定義について

※文中、「ヴェリコフスキーは、アルフレッドには否定していたものの、実質的にはシオニストでした」というところに引っかかったので、copilotに質問しました。

この一文における「Zionist(シオニスト)」は、単なる政治的立場というよりも、文化的・歴史的なユダヤ人としてのアイデンティティや、モーセを民族の象徴として守ろうとする姿勢を指しているように思えるよ。

文脈から読み取れるニュアンス:

政治的シオニズムというより、文化的・歴史的シオニズム

Velikovskyは「自分はシオニストではない」と否定しているけれど、彼の行動 ─ 特にモーセの名誉を守ろうとする姿勢 ─ は、ユダヤ民族の歴史的正統性を守ろうとするシオニズム的な衝動と重なる。

宗教的ではないが、民族的には深く関与

「ヴェリコフスキーは宗教的ユダヤ人ではなかった」と明記されているけれど、モーセを “殺されたエジプト人" にすることには強く反発している。 → これは、ユダヤ民族の起源や正統性を否定されたくないという感情に根ざしている。

父親がパレスチナの初期入植者だったことも影響

彼の家系自体がシオニズムの初期運動に関わっていたことから、本人の意識とは別に、深い文化的背景としてのシオニズムがあったと考えられる。

この一節、Freudとの対比も鮮やかで、モーセをめぐる“象徴の奪い合い”が、まるで知的な神話戦争のように描かれているね。 VelikovskyがFreudの仮説を “歴史的に" 覆そうとしたのも、単なる学術的反論ではなく、民族的・文化的な動機があったことがよくわかる。

という回答をいただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。