宇宙からの神秘的な音、”イルカの鳴き声”

科学者たちはオーロラの音がどのようにして作られるのか正確には分かっていない。オーロラの音はクラップやパチパチ音から強打音やスパッタリング音まで非常に多様である

宇宙論には致命的な欠陥がある──ソーンヒル:証拠の糸(量子論と相対性理論、そして数学)

真実がすべての証拠に納得のいく意味を持たせるからこそ最高のSFよりも夢中になれる。同時に証拠はすべてエレクトリック・ユニバースを指し示している

何が重力を引き起こすのか? ウォル・ソーンヒル:重力を理解するための長い道のり

反発する重力があれば衝突は回避される傾向にある。しかし、引力のある重力の場合は引力と衝突と爆発しかない。だから最初にビッグバンが必要だった

天地創造の「光あれ」とは何だったのか?:ドワルドゥ・カルドナ

実際に世界が無から創造されたとする説は少ない。神話学者たちを長年にわたって混乱させてきたことのひとつは、古代世界のほとんどの国で、創造主が土星の神であったということだ

宇宙天気データに基づく自然災害予測技術 ── 量子振動と自然災害(地震、火山噴火、暴風雨)の予測

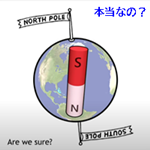

太陽系の惑星は共振している。水星は1,金星は2、地球は3、火星は4、木星は5、土星は6で、六角形の渦がある

太陽系形成、量子振動、天変地異 ── 量子振動に基づく太陽系形成の理論

プラズマ密度が太陽や地球にどのような影響を与えるのか? 量子振動によって太陽を模倣するシステム 太陽が振動すれば、惑星も振動する テスラの電力伝送

電気で動く太陽という大胆な仮説 ── 天体力学とヴェリコフスキーの天変地異説の調和

太陽のエネルギーを……熱核反応によるものとする現代の天体物理学的概念は、太陽の観測可能なほぼすべての側面と矛盾している

ジェラルド・ポラック:天気とEZ水 ── なんで雲は浮かんでいるの?

気象の中心となる特徴すなわち蒸発と雲の形成についていまだにメカニズムが解明されていない。ポラック博士は電荷が中心的な役割を果たすと考えている

何が天地を動かしているのか?:ジェラルド・ポラック ── 電磁力の驚異的な力が天地を動かしている

電磁力は重力の10の38乗倍強い。ポラック博士は分かりやすい例をあげて、その驚異的な力を説明する。ファインマン物理学講義「大気中の電気」収録

電気的に構造化した水=”第四の水の相” ── E=H₂O !?:ジェラルド・ポラック

ポラック博士が”第四の水の相”を見つけるまでの経緯。光が水のバッテリーを充電する。その動力源は光。これは本質的にはフリーエネルギー

時間とは何か?── 物質的な宇宙がなければ時間もない、時間はそれ自体としては存在しない

マイケル・アームストロング「相対性理論は、このふたつの点で徹底的に混乱している」

ジョン・チャペル記念講演──エレクトリック・ユニバースの恒星(旧題:銀河が間近に見えたとしたら)

エレクトリック・ユニバースはプラズマ宇宙論を発展させ、すべての星を放電現象として捉えている

エレクトリック・ユニバースの恒星──ウォレス・ソーンヒル[2011年ジョン・チャペル記念論文](旧題:太陽のエネルギー源は何ですか?)

太陽について。馴染んでいる宇宙論はすべてフィクション。実はわかっていないのが主流科学の現状。科学者は太陽や恒星を全く理解していない

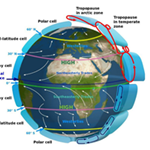

天気をコントロールする方法。地球は基本的に電気回路

太陽も含めた地球の外と内側をひとつの電気回路としてとらえることができれば、天気をコントロールすることは可能

コンセンサス・サイエンスとエレクトリック・ユニバースの違い(衝撃波が重要な理由)

電気と生命を統合するパターン。これまでの悪しき科学を捨て去り、新たな科学のフロンティアを開拓する必要がある

稲妻と衝撃波 ── 衝撃波はプラズマであり電流を発生させる

なぜ政府は電気を使って天候を変えるのか? 稲妻は山を形づくることができる。雲に電気を流して雨を降らせる

ハンス・アルヴェーンのノーベル賞受賞スピーチ

受賞スピーチとウォル・ソーンヒルとアンソニー・ペラットが語るハンス・アルヴェーン。実験に基づいた洞察力と創造的な直感の飛躍

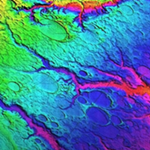

稲妻(電気アーク)で傷ついた火星 ── エイリアン・スカイのシンボル、エピソード2

もし火星の表面を形成したのが電気であるならば、その出来事は惑星科学者が想像していたよりもはるかに劇的なものだった

太陽系全体の歴史と起源、本当の歴史と宇宙での位置を初めて理解し始める冒険への招待状(土星と地球のつながり②)

私たちは惑星の子供であり、かつての褐色矮星である土星の子供であることを発見できる可能性

地球の海の水は土星から来た?── 地球が太陽系内で形成されたと単純に考えることはできない

エレクトリック・ユニバース/激変説論者の最も顕著な予測のひとつを新しい科学論文が見事に裏付けた。地球の海の水はこのガス惑星から来ている

プラズマ現象と瞬間的な化石化:ピーター・マンゴー・ジャップ

巨木の森が岩に変わった。玄武岩でできたサンダーエッグの中心に石化したカニが封じ込められている。鉄になってしまった心臓を隠している恐竜が残っている。それらの死は瞬間的なものだったのか

電気的な変成転換──高エネルギープラズマ放電とリヒテンベルク図形

火山や地震による大規模なプラズモイドは電磁現象だが、プラズモイドが発光しながら新しい元素を作り出すのは、まだ理解の途上にある分野

生きていた生物や木が一瞬で化石となる──放電による瞬時の石化:ピーター・マンゴー・ジャップ

切り株が石化したこの木は5年前には生きていた。切れた電線に接触した木の根はすべて化石化していた

『電気的宇宙論Ⅱ』第1章 ── 宇宙の難問

ウォレス・ソーンヒルとデヴィッド・タルボット共著のエレクトリックユニバースの教科書。入手困難な『電気的宇宙論 Ⅰ 』の続編